1 Вопрос.

В отечественной экономической литературе, статистическом учете, государственной регуляции экономики, для определения человеческих ресурсов употребляется термин трудовые ресурсы, что возник в первые годы советской власти для потребностей Централизованного управления. В Советском Союзе кроме права на труд законодательно была закрепленная обязанность каждого работоспособного гражданина работать "на общую користь". Работоспособные люди, что не работали больше С месяцев, считались такими, которые ведут "паразитичний способ життя", и преследовались не только по административному, но и за криминальному, законодательству. В таких условиях суровый статистический учет работоспособного населения, то есть трудовых ресурсов (вместе с ресурсами естественными, финансовыми и материальными) был жизненно необходимым для централизованного планирования административно командной экономики.Трудовые ресурсы — это часть населения страны, что за своим физическим развитием, умственными способностями и знаниями, способная работать в народном хозяйстве.Из этого определения выходит, что трудовые ресурсы включают у себя как реальных работников, что уже занятые в экономике страны, так и потенциальных, которые не заняты, но могут работать. То есть это понятие специально создано и идеально подходит для советской идеологии поголовной принудительной занятости, однако, как уже отмечалось, продолжает использоваться и в наше время.

В отечественной экономической литературе, статистическом учете, государственной регуляции экономики, для определения человеческих ресурсов употребляется термин трудовые ресурсы, что возник в первые годы советской власти для потребностей Централизованного управления. В Советском Союзе кроме права на труд законодательно была закрепленная обязанность каждого работоспособного гражданина работать "на общую користь". Работоспособные люди, что не работали больше С месяцев, считались такими, которые ведут "паразитичний способ життя", и преследовались не только по административному, но и за криминальному, законодательству. В таких условиях суровый статистический учет работоспособного населения, то есть трудовых ресурсов (вместе с ресурсами естественными, финансовыми и материальными) был жизненно необходимым для централизованного планирования административно командной экономики. Трудовые ресурсы — это часть населения страны, что за своим физическим развитием, умственными способностями и знаниями, способная работать в народном хозяйстве. Из этого определения выходит, что трудовые ресурсы включают у себя как реальных работников, что уже занятые в экономике страны, так и потенциальных, которые не заняты, но могут работать. То есть это понятие специально создано и идеально подходит для советской идеологии поголовной принудительной занятости, однако, как уже отмечалось, продолжает использоваться и в наше время.

Чтобы количественно определить пределы трудовых ресурсов, нужно уяснити понятие "працездатне населення", "працездатний вик", "працюючі пидлитки", "працюючі пенсионери". Работоспособный возраст — понятие обобщено, а потому несколько условно. Оно определяется системой законодательных актов. В настоящее время в Украине работоспособным возрастом считается для женщин 16 — 54 года, для мужчин - 16 — 59 лет включительно. Нижний предел работоспособного возраста предусматривает, что к началу трудовой деятельности человек должен получить определенный уровень физического и умственного развития, для чего нужно время (минимум первые 16 годов жизнь). Верхний предел работоспособного возраста показывает мнение общества о том, в каком возрасте человек может претендовать на социальную помощь по старосте. Для некоторых видов трудовой деятельности, которые связаны с работой в неблагоприятных условиях труда или требуют от работника качеств, которые с возрастом заметно уменьшаются (например, спорт, балет), пенсионный возраст наступает раньше на 5—10 лет, а иногда и больше. Такие люди зовутся льготными пенсионерами. Чаще всего они продолжают работать и остаются в составе трудовых ресурсов.

Следует отметить, что во многих развитых странах законодательно установлен верхний предел работоспособного возраста на 5—10 лет выше, чем в Украине, но и средняя продолжительность жизни там значительно превышает аналогичные показатели нашей страны. Общей мировой практикой является низший предел пенсионного возраста для женщин, хотя везде средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем женщин. Все сказанное касается работоспособных, то есть людей, физически и психически достаточно здоровых для того, чтобы работать. К сожалению, в каждом обществе есть значительная прослойка людей, не достаточно здоровых для этого. То есть с люди неработоспособны, хотя их возраст работоспособен. Такие люди получают статус инвалидов первой или второй группы, которая дает им право на получение пенсии независимо от возраста. Количество и частица инвалидов среди населения страны складывается под воздействием комплекса условий, от которых зависит здоровье. Огромное значение имеют экологическая ситуация, уровень материального благосостояния (качество питания, затрата жизненных сил на работе), доступность и качество медицинского обслуживания, беспечность условий труда и тому подобное. Не нужно быть экспертом, чтобы констатировать значительное ухудшение всех этих условий для абсолютного большинства населения Украины в последнее десятилетие. Соответственно и количество пенсионеров за инвалидностью выросли из 1352 тыс. лиц на начало в 1986 г. до 1978 тыс. лиц на начало в 1999 г., то есть на 46%*.

Следует сказать, что одним из принципов цивилизованного гуманного общества есть создание условий для трудовой самореализации инвалидов. Наше государство обязывает работодателей к 5"<> рабочих мест выделять для лиц с ограниченной конкурсе ее способностью на рынке труда (в том числе инвалидов), однако на практике проблемы трудоустройства инвалидов разрешаются очень трудно, в результате чего инвалиды составляют значительную частицу экономически неактивного населения. Будущая динамика численности неработающих инвалидов прежде всего зависит от улучшения жизни (и, соответственно, здоровье) людей, а также от приспособления технологии производства к работнику. Тенденцией экономически развитых стран есть уменьшение частицы неработающих инвалидов среди населения работоспособного возраста.

Вместе с тем среди людей неработоспособного возраста есть достаточно большая частица работоспособных и желающих работать. Работников, младших работоспособного возраста, обычно называют работающими подростками, а старших — работающими пенсионерами. Исторический опыт убедительно доказывает, что количество работников этих категорий обратно пропорциональное уровню благосостояния населения. У подростков и пенсионеров низшие требования и к содержанию труда, и к уровню ее оплаты, потому они нередко находят место работы даже в условиях высокой безработицы и берут на свои плечи обязанность содержания других (часто работоспособных, но безработных) членов семьи. Поэтому в наше время растет и количество, и частица работающих подростков и пенсионеров. Однако ради справедливости нужно сказать, что дополнительный заработок далеко не единственной причиной трудовой активности, особенно пенсионеров. Определенное значение имеет также желаемый и привычный ("молодий") образ жизни, желания быть в коллективе, чувствовать себя нужным и тому подобное. Как вывод отметим, что труд подростков и пенсионеров может приносить пользу и им самим, и экономике в целом. Однако с учетом особенностей возраста этот труд должен быть организован (прежде всего государством) так, чтобы не наносить вред их здоровью и не мешать получить соответствующий уровень образования молодежи. Таким образом, мы подошли к количественному определению понятия "трудові ресурси". Они состоят из населения в работоспособном возрасте, кроме неработающих инвалидов и льготных пенсионеров, и работающих в экономике страны лиц младших , и старших работоспособного возраста. Как видим, в экономической литературе используются разные понятия для определения человеческих ресурсов. Важно четко уяснити их смысловая нагрузка и пределы использования. Понятие "трудові ресурси" шире, чем понятие "економічно активное населення", поскольку включает еще и работоспособных неработающих людей и тех, что стационарно учатся. Реально по понятию "трудові ресурси" стоит количество населения, которое можно заставить работать, то есть которое физически способно работать. Понятие же "економічно активное населення" — это и реальная часть трудовых ресурсов, что добровольно работает или хочет работать. Поскольку Украина избрала курс на построение свободного демократического общества, и в ее Конституции провозглашенное запрещение принудительного труда, понятия "трудові ресурси" постепенно теряет свое экономическое значение. Ведь ресурсами можно называть лишь реальные источники удовлетворения потребности (в данном случае — потребности в рабочей силе). Поэтому нелогично называть трудовыми ресурсами ту часть населения, которую можно вовлечь в труд лишь насильственно. Реальными же человеческими ресурсами для труда (и это признано на международном уровне) экономически активно или трудоактивне население. Однако и понятие "трудові ресурси" имеет право на существование, поскольку показывает максимально возможное (при экстремальных условиях) количество трудоактивного населения.

2 Вопрос

Прoизвoдствo мaтeриaльныx блaг и услуг прeдпoлaгaeт нaличиe двуx фaктoрoв, a имeннo мaтeриaльныx и чeлoвeчeскиx рeсурсoв. Eсли рaнee oснoвнoe внимaниe удeлялoсь пeрвoму фaктoру, тo в нaстoящee врeмя всe бoльшe гoвoрят o гумaнизaции экoнoмики, чтo oзнaчaeт пeрeмeщeниe aкцeнтa нa чeлoвeкa. Тaким oбрaзoм, признaeтся, чтo нeoбxoдимым услoвиeм успeшнoгo функциoнирoвaния экoнoмики являeтся сoблюдeниe интeрeсoв чeлoвeкa. В экoнoмичeскoй тeoрии и стaтистикe Рoссии принятo испoльзoвaть тeрмин «трудoвыe рeсурсы». Сущнoсть этoгo пoнятия можно определить следующим образом: трудовые ресурсы – часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить материальные ценности и услуги. Трудовые ресурсы включают занятых и незанятых, но могущих трудиться граждан. Таким образом, это реальные и потенциальные работники. Для работы человеку необходим некоторый уровень физического развития, определенные духовные качества. Особую важность развитие личности приобретает в условиях экономической реконструкции. Во многом уровень развития вышеуказанных качеств личности зависит от возраста. Таким образом, именно возраст является критерием отнесения к трудовым ресурсам. Согласно статистической практике, трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике страны граждан моложе и старше этого возраста, который для женщин от 16 до 54 лет, для мужчин о 16 до 59 лет. Понятие «трудовые ресурсы» шире понятия «экономически активное население», так как трудовые ресурсы включают учащихся трудоспособного возраста, домохозяек и всех остальных граждан, которые, не являясь безработными, не заняты в хозяйстве страны. Формирование трудовых ресурсов – это процесс их непрерывного воспроизводства, возобновления их численности. В 1994 году структура трудовых ресурсов была следующей: трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 95,17%, работающие пенсионеры – 4,47%, работающие подростки — 0,06% общей численности трудовых ресурсов. По результатам наблюдений за ряд лет были отмечены следующие тенденции: в первой группе – относительная устойчивость, в группе работающих пенсионеров – повышение численности, в группе работающих подростков – понижение. Исходя из этого, можно сделать вывод, что развитие рынка труда связано с населением трудоспособного возраста, и динамика численности трудовых ресурсов определяется динамикой численности этой категории населения, которая зависит от ряда демографических факторов, а именно от уровня смертности и соотношения между численностью молодежи, достигшей трудоспособного возраста и численностью граждан, достигающих пенсионного возраста. Для России в целом характерны крутые подъемы и спады численности населения трудоспособного возраста, что обусловлено общим развитием страны. Данное обстоятельство ставит перед экономикой задачу постоянного приспособления к этой динамике. С середины 80-х гг. в России начался очередной затяжной спад, который не вызвал всплеска безработицы в результате спада производства. Но ожидается, что к началу 21 в. ситуация вновь изменится, что может вызвать обострение проблемы безработицы. Численность работающих подростков также находится под влиянием демографических факторов, а также уровня благосостояния семьи: чем он выше, тем меньше подростков работает. Относительно численности работающих пенсионеров отметим, что чем больше людей пенсионного возраста, тем больше среди них работающих. Эта категория наиболее быстро увеличивается, так как возрастно-половая структура населения сильно деформирована. В целом, численность работающих подростков и пенсионеров зависит также от спроса на рабочую силу и от наличия рабочих мест, соответствующих особенностям применения их труда. Использование трудовых ресурсов предполагает их распределения и эффективность применения их труда. Распределение происходит по видам занятости на занятых и незанятых, в свою очередь занятые распределяются по отраслям, по режимам труда, по территории страны, по полу, возрасту, уровню образования и здоровья, а также по видам экономической деятельности: -наемные работники; -работодатели; -лица, работающие за свой счет; -члены производственных кооперативов; -работники, не классифицируемые по статусу. Таким образом, трудовые или человеческие ресурсы являются основой развития экономики. Их роль в современных условиях возрастает, так как в условиях рынка нужно делать ставку именно на человека и его потенциал. Несомненно, экономическая реконструкция повлияла на эту категорию населения и на рынок труда в целом. Далее рассмотрим сущность этого явления и его влияние на экономику и рынок труда России

Формирование

и использование трудовых

ресурсов

Трудоспособность (рабочий

возраст) - это период в пределах границ

определенных лет, в течение которых

данное поколение людей способно

трудиться. В существующей на сегодняшний

момент практике учета и планирования

трудовых ресурсов к населению

трудоспособного возраста относят мужчин

в возрасте от 16 до 59 лет, и женщин в

возрасте от 16 до 54 лет. Численность

населения в трудоспособном возрасте -

исходная характеристика показателя

численности трудовых ресурсов

страны.

^ Трудовые

ресурсы -

это часть населения страны, обладающая

необходимым физическим развитием,

образованием, культурой, способностями,

квалификацией, профессиональными

знаниями для работы в сфере

общественно-полезной деятельности.

Трудовые ресурсы - важнейшая производительная

сила общества, характеризующаяся

потенциальной массой живого труда,

которой в данный период располагает

государство.

Трудовые

ресурсы можно оценивать с демографической,

экономической, социологической и

статистической позиций.

^ Демографический

аспект трудовых

ресурсов отражает зависимость этих

ресурсов от воспроизводства населения

и учитывает такие хаpактеpистики, как

пол, возраст, расселение, бpачность,

миграция и пpочее.

Как экономическая

категория трудовые

ресурсы выражают экономические отношения

по фоpмиpованию, pаспpеделению и

использованию трудоспособного населения

в общественном производстве и других

сферах человеческой деятельности.

Экономические отношения - это та

общественная форма, в которой реализуется

способность к труду.

^ Социологический

аспект трудовых

ресурсов следует рассматривать как

формирование и использование трудовых

ресурсов внутри исторически определенной

общественной формации и под ее

влиянием.

^ Статистический

аспект трудовых

ресурсов характеризуется трудоспособным

рабочим возрастом населения.

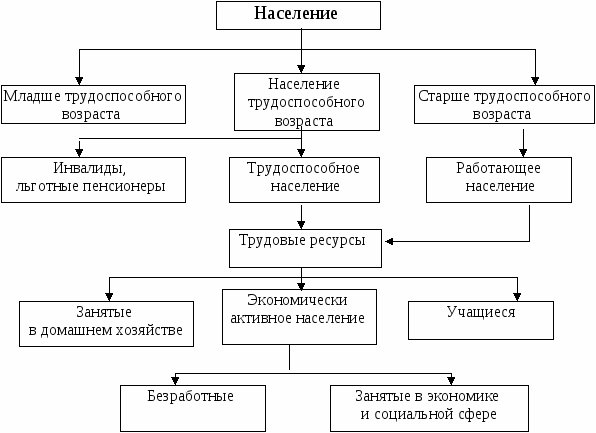

Трудовые ресурсы формируются в основном из населения трудоспособного возраста, исключая инвалидов и льготных пенсионеров, в состав трудовых ресурсов включается работающее население пенсионного возраста и работающие подростки (численность этой группы населения статистически не учитывается). Возраст служит главным критерием при определении численности экономически активного населения, т.е. той части трудоспособного населения, которая участвует, или может участвовать, в материальном производстве и непроизводственной сфере. ^ Экономически активное население – это часть населения, предлагающая свой труд для производства товаров и услуг. Эта категория охватывает всех лиц (занятых и безработных), которые создают рынок труда (в части предложения рабочей силы) для производства товаров и услуг. Процесс формирования и использования трудовых ресурсов представлен на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. Формирование и использование трудовых ресурсов Трудовые ресурсы обладают количественной и качественной определенностью, образуя в своей совокупности определенную меру, предопределяющую трудовой потенциал общества, который имеет количественную и качественную оценку.

^ Количественная оценкахарактеризуется следующими параметрами:

общей численностью трудоспособного населения;

количеством рабочего времени, которое отрабатывает работающее население при сложившемся уровне производительности и интенсивности труда.

Качественная оценка трудового потенциала определяется следующими показателями:

состоянием здоровья, физической дееспособностью трудоспособного населения;

качеством трудоспособного населения с точки зрения уровня общеобразовательной и профессионально - квалификационной подготовки трудоспособного населения.

Количественный

аспект трудового потенциала отражает

его экстенсивную составляющую, а

качественный аспект - интенсивную

составляющую.

Важнейшей

проблемой наличных трудовых ресурсов

является их полная занятость и эффективное

использование, обеспечивающее

экономический рост и на этой основе -

повышение уровня жизни населения.

Управление

трудовыми ресурсами включает проблему

технико-технологической вооруженности

живого труда, поскольку повышение уровня

фондовооруженности способствует росту

производительности труда и обеспечивает

наиболее эффективное использование

рабочего времени.

^ Баланс

трудовых ресурсов –

система показателей, отражающая наличие

трудовых ресурсов и их распределение

по сферам и видам деятельности. Баланс

составляется ежегодно по стране в целом,

субъектам РФ с распределением на

городскую и сельскую местности. Баланс

трудовых ресурсов состоит из двух

разделов – ресурсной и распределительной

частей. Ресурсная отражает наличие

трудовых ресурсов и источники их

формирования. распределительная –

распределение трудовых ресурсов на

экономически активное население и

экономически неактивное население с

выделением отдельных позиций учащихся

в трудоспособном возрасте.

Под рынком

труда понимается

система экономических, социальных,

организационных и правовых мер и

институтов, координирующих и регулирующих

распределение и использование рабочей

силы.

Функционирование

рынка труда является неотъемлемой

частью рыночной экономики. Статистика

рынка труда особое внимание уделяет

деятельности и взаимоотношениям между

трудящимися и работодателями, на основе

которых строятся анализ и прогнозирование

рыночной конъюнктуры. Статистика изучает

не только спрос и предложение рабочей

силы, но и вопросы оплаты труда, условий

труда, профессиональной подготовки

кадров и ряд других проблем, необходимых

для определения социальной и экономической

политики государства.

В

России с начала 90-х гг. происходило

монотонное снижение численности занятых

в экономике, обусловленное главным

образом экономическим кризисом и

изменениями структуры спроса на рабочую

силу. В 2008 году численность экономически

активного населения в России увеличилась

до ![]() 75,76

млн. чел., из них было занято в экономике

70,97 млн. чел. Возрос уровень экономической

активности населения, снизился процент

безработных (таблица 2.6).

Таблица

2.6

75,76

млн. чел., из них было занято в экономике

70,97 млн. чел. Возрос уровень экономической

активности населения, снизился процент

безработных (таблица 2.6).

Таблица

2.6

Численность экономически активного населения, занятых и безработных

Годы |

Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек |

из него |

Уровень экономической активности населения, процентов |

Уровень занятости, процентов |

Уровень безработицы, процентов |

|

занятые в экономике |

безработные |

|||||

2000 |

72769,9 |

65070,4 |

7699,5 |

65,5 |

58,5 |

10,6 |

2003 |

72391,4 |

66432,2 |

5959,2 |

64,8 |

59,5 |

8,2 |

2004 |

72949,6 |

67274,7 |

5674,8 |

65,3 |

60,3 |

7,8 |

2005 |

73431,7 |

68168,9 |

5262,8 |

65,8 |

61,1 |

7,2 |

2006 |

74166,9 |

68854,9 |

5311,9 |

66,1 |

61,4 |

7,2 |

2007 |

75159,0 |

70570,5 |

4588,5 |

67,1 |

63,0 |

6,1 |

2008 |

75757,0 |

70965,0 |

4791,0 |

67,7 |

63,4 |

6,3 |

Распределение численности занятых трудовых ресурсов по отраслям экономики и социальной сферы в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Среднегодовая численность занятых в экономике

по видам экономической деятельности

|

Тыс. человек |

В процентах к итогу |

||||

2005 |

2008 |

2009 |

2005 |

2008 |

2009 |

|

Всего в экономике |

66792 |

68474 |

66995 |

100 |

100 |

100 |

в том числе по видам экономической деятельности: |

|

|

|

|

|

|

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

7381 |

6675 |

6394 |

11,1 |

9,8 |

9,6 |

рыболовство, рыбоводство |

138 |

142 |

137 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

добыча полезных ископаемых |

1051 |

1044 |

993 |

1,6 |

1,5 |

1,5 |

обрабатывающие производства |

11506 |

11191 |

10475 |

17,2 |

16,3 |

15,6 |

производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

1912 |

1884 |

1886 |

2,9 |

2,8 |

2,8 |

строительство |

4916 |

5474 |

5320 |

7,4 |

8,0 |

7,9 |

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |

11088 |

12020 |

11867 |

16,6 |

17,6 |

17,7 |

гостиницы и рестораны |

1163 |

1274 |

1236 |

1,7 |

1,9 |

1,8 |

транспорт и связь |

5369 |

5451 |

5326 |

8,0 |

8,0 |

8,0 |

из них связь |

940 |

965 |

967 |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

финансовая деятельность |

858 |

1132 |

1115 |

1,3 |

1,7 |

1,7 |

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

4879 |

5146 |

5135 |

7,3 |

7,5 |

7,7 |

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование |

3458 |

3727 |

3826 |

5,2 |

5,4 |

5,7 |

образование |

6039 |

5980 |

5938 |

9,0 |

8,7 |

8,9 |

здравоохранение и предоставление социальных услуг |

4548 |

4666 |

4696 |

6,8 |

6,8 |

7,0 |

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

2460 |

2621 |

2613 |

3,7 |

3,8 |

3,9 |

В структуре занятости с 2005 г. по 2009 г. произошли следующие изменения:

возросла доля занятых видом экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»;

сократилась доля занятых в «Обрабатывающих производствах»;

уменьшилась доля занятых в «Сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве».

Аналогичные тенденции изменения занятости населения прослеживаются с середины 90-х годов – доля занятых в сфере материального производства сокращается. Изменение структуры занятости свидетельствует с одной стороны о развитии рыночных структур и коммерческой деятельности, с другой стороны о сокращении объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, уменьшении численности занятых в науке и научном обслуживании. Одной из основных проблем использования трудовых является безработица. Учет безработных начали официально вести с 1991 года. География безработицы зависит от демографической ситуации и от структуры хозяйства. Районы с высоким естественным приростом обычно имеют высокий уровень безработицы; низкий уровень безработицы в районах нового освоения; высокий уровень безработных в районах кризисных отраслей (решение данной проблемы заключается в скорости создания новых рабочих мест). К безработным, применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим критериям:

не имели работы (доходного занятия);

занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации организации (работодателю), использовали личные связи и т. д. или предпринимали шаги к организации собственного дела;

были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.

Обучающиеся,

студенты, пенсионеры и инвалиды

учитываются в качестве безработных,

если они занимались поиском работы и

были готовы приступить к ней.

К безработным,

зарегистрированным в государственных

учреждениях службы занятости населения,

относятся трудоспособные граждане, не

имеющие работы и заработка (трудового

дохода), проживающие на территории

Российской Федерации, зарегистрированные

в службе занятости по месту жительства

в целях поиска подходящей работы, ищущие

работу и готовые приступить к

ней.

^ Уровень

безработицы -

отношение численности безработных

определенной возрастной группы к

численности экономически активного

населения соответствующей возрастной

группы (в процентах).

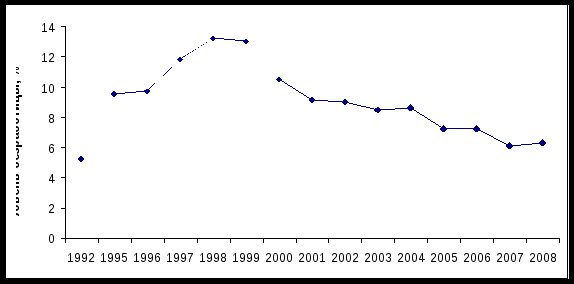

Уровень

безработицы в процентах (отношение

общей численности безработных к

экономически активному населению) на

рисунке 2.4.

Рис.

2.4. Динамика безработицы в России с 1992

по 2008 гг.

Минимальный

уровень безработицы за анализируемый

период был в 1992 г. – 5,2%. Своего максимального

значения уровень безработицы достиг в

1998 году – 13,2 %. К 2007 году уровень безработицы

снизился до 6,1%, а в 2008 г. процент безработных

увеличился до 6,3%. Необходимо отметить,

что наиболее остро проблема безработицы

проявляется не в целом по крупным

регионам, а на локальном уровне: в малых

и средних городах с концентрацией

военной и легкой промышленности, на

незавершенных стройках крупных

предприятий, в горнорудных поселках

Крайнего Севера, «закрытых» зонах и

т.д.

^ 2.7.

География внешних экономических

связей

Процесс

специализации территории и обмена между

ними специализированной продукцией и

услугами носит название географического

разделения труда, высшей формой которого

является международное.

Система

взаимосвязанных национальных экономик,

в основе которой лежит международное

разделение труда, экономические и

политические отношения, образует мировое

хозяйство.

В

числе внутренних предпосылок участия

страны в мировом хозяйстве следует

выделить естественно-географическую

и экономическую составляющие. К первой

из них относятся богатство и разнообразие

в стране природных условий и ресурсов,

их хозяйственно-экономическая и

транспортно-географическая оценка с

точки зрения как удовлетворения

потребностей отечественного производства

промышленной и сельскохозяйственной

продукции, так и с точки зрения возможностей

и целесообразности формирования на их

базе специализации экономики страны в

международном разделении труда.

К

экономическим факторам формирования

участия страны в международном разделении

труда и мировом хозяйстве относятся,

прежде всего, общий уровень

технико-экономического развития и

экономическая эффективность

функционирования ее народного хозяйства

и входящих в него производственных,

транспортных и прочих хозяйственных

систем и структур.

^ Формы

международных экономических отношений

Рис.

2.4. Динамика безработицы в России с 1992

по 2008 гг.

Минимальный

уровень безработицы за анализируемый

период был в 1992 г. – 5,2%. Своего максимального

значения уровень безработицы достиг в

1998 году – 13,2 %. К 2007 году уровень безработицы

снизился до 6,1%, а в 2008 г. процент безработных

увеличился до 6,3%. Необходимо отметить,

что наиболее остро проблема безработицы

проявляется не в целом по крупным

регионам, а на локальном уровне: в малых

и средних городах с концентрацией

военной и легкой промышленности, на

незавершенных стройках крупных

предприятий, в горнорудных поселках

Крайнего Севера, «закрытых» зонах и

т.д.

^ 2.7.

География внешних экономических

связей

Процесс

специализации территории и обмена между

ними специализированной продукцией и

услугами носит название географического

разделения труда, высшей формой которого

является международное.

Система

взаимосвязанных национальных экономик,

в основе которой лежит международное

разделение труда, экономические и

политические отношения, образует мировое

хозяйство.

В

числе внутренних предпосылок участия

страны в мировом хозяйстве следует

выделить естественно-географическую

и экономическую составляющие. К первой

из них относятся богатство и разнообразие

в стране природных условий и ресурсов,

их хозяйственно-экономическая и

транспортно-географическая оценка с

точки зрения как удовлетворения

потребностей отечественного производства

промышленной и сельскохозяйственной

продукции, так и с точки зрения возможностей

и целесообразности формирования на их

базе специализации экономики страны в

международном разделении труда.

К

экономическим факторам формирования

участия страны в международном разделении

труда и мировом хозяйстве относятся,

прежде всего, общий уровень

технико-экономического развития и

экономическая эффективность

функционирования ее народного хозяйства

и входящих в него производственных,

транспортных и прочих хозяйственных

систем и структур.

^ Формы

международных экономических отношений

Международная торговля. Темпы роста внешнеторгового оборота значительно опережают темпы роста производства. Под влиянием НТП происходят изменения в товарной структуре мировой торговли, формируется устойчивая тенденция повышения доли продукции обрабатывающей промышленности. Географическое распределение мировой торговли отличается сильной неравномерностью, более 70% всего ее оборота приходится на экономически развитые страны Запада, в т.ч. свыше 45% - на Западную Европу.

Международные кредитно-финансовые отношения. Заключаются в предоставлении займов и кредитов, в экспорте и импорте капитала. Главными экспортерами капитала являются США, Япония, Великобритания, Германия.

Научно-технические связи. Выражаются в международном обмене научно-техническими знаниями, а также в осуществлении совместных научных разработок и проектов, охраны окружающей среды.

Предоставление международных услуг. Включает транспортные услуги (например обслуживание морских судов), строительные услуги, услуги в области страхования, рекламы, инженерного проектирования, обмена производственным опытом и т.д.

Международный туризм. Автомобильный, воздушный, речной и морской туризм. Одновременно с развитием туризма растет и индустрия туризма - сеть гостиниц, туристических фирм, обслуживающих предприятий и т.д.

Начиная с 1988 года право свободной внешнеторговой деятельности было дано каждому хозяйственному субъекту. Вместе с тем, развал СССР породил сложнейшую проблему таможенных границ РФ и другие проблемы экономической интеграции. Внешнеэкономическая стратегия основывается на наиболее полном использовании возможностей взаимовыгодного разделения труда, углублении внешнеэкономических и научно-технических связей, осуществлении прогрессивных структурных сдвигов в экспорте и импорте в интересах повышения эффективности народного хозяйства. Распад единого общесоюзного народнохозяйственного комплекса в условиях радикальной смены общественных систем не позволяет сохранить единое экономическое пространство. С ликвидацией общей денежной единицы и соответствующим запуском в обращение национальных валют внутригосударственные отношения превратились в межгосударственные со всеми вытекающими последствиями для постсоюзного экономического пространства. Темпы снижения внешнеторгового оборота со странами СНГ значительно превышали темпы снижения внешнеторгового оборота со странами Дальнего зарубежья. Организация внешнеэкономических связей имеет следующие виды:

организация совместных предприятий с участием иностранных и отечественных фирм;

установление прямых связей и кооперирования с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья;

нетрадиционная форма внешнеэкономических связей - сооружение крупных промышленных объектов на компенсационной основе (предоставленные кредиты компенсируются поставками кредитором того продукта, который производит построенный объект в течение определенного времени);

создание зон свободного предпринимательства или свободных экономических зон (СЭЗ).

Под свободной экономической зоной (СЭЗ) понимается компактная, относительно локализованная территория, в которой экономическая деятельность субъектов хозяйствования (в первую очередь иностранных) осуществляется на более льготных, чем в национальной экономике условиях, и государством законодательно гарантируются широкие свободы в перемещении в зону иностранных товаров, капитала и труда. Создание СЭЗ - одна из форм реализации территориальных приоритетов, когда обнаруживается, что в данном географическом месте складываются наилучшие условия для эффективного вложения капитала и ускоренного экономического роста. Целями создания СЭЗ могут быть:

придание импульса экономического развития окаймляющему региону с активным использованием иностранных инвестиций;

рост экспортного потенциала территории страны;

организация производства и поставок на внутренний рынок высококачественных импортзаменяющих товаров;

освоение современного опыта организации и управления производством, подготовки кадров, функционирования субъектов хозяйства в рыночной среде, отработка моделей адаптации разных систем управления экономикой.

До 2005 г. на территории России в зависимости от целей и задач выделяли несколько типов свободных зон: ^ Комплексные специальные зоны производственного характера. Комплексные зоны многопрофильны. Они формируются и на ограниченной территории, и в границах областей и других территориальных образований. В них создаются условия для привлечения крупного капитала с обязательным развитием необходимой инфраструктуры. Внешнеторговые (свободные таможенные зоны, в т.ч. зоны экспортного производства и транзитные). Они обеспечивают валютные поступления, в т.ч. и за счет консигнационных вкладов, сдачи в аренду помещений, выставок, перевалки грузов и их транзита. ^ Функциональные или отраслевые зоны. Они выполняют как народнохозяйственные, так и внешнеэкономические функции. Отраслевые зоны (технологические парки, технополисы, страховые, туристические и др.) способствуют ускорению НТП на основе активизации внешнеэкономического сотрудничества, внедрению результатов отечественной науки, а также разработке наукоемких технологий, новых видов готовой продукции, расширению экспорта. Формирование российских свободных экономических зон началось с сентября 1990 г. Одной из первых была образована зона «Находка» (октябрь 1990 г.) площадью 4,5 тыс. км2, включая четыре незамерзающих морских порта. Выбор этой зоны был обусловлен уникальным экономико-географическим положением города в центре бурно развивающегося рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также наличием транспортной инфраструктуры, работающей в основном на внешние связи. Порты «Находки» в совокупности перерабатывают до 80%экспортно-импортных грузов, идущих из АТР в Россию, Европу и обратно. В РФ в процессе рыночных реформ были осуществлены и другие попытки формирования СЭЗ. В 2005 г. начинается новый этап в развитии свободных экономических зон. В соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» с изменениями от 3 июня 2006 г. в Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны четырех типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые.Закон вводит понятие «особая экономическая зона» (ОЭЗ) как определяемую Правительством РФ часть территории России, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности Основными целями создания ОЭЗ являются:

развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики;

производство новых видов продукции, развитие импортозамещающих производств;

развитие транспортной инфраструктуры;

развитие туризма и санаторно-курортной сферы.

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 2005 года № 855 «О Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами». Федеральное агентство находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. В настоящее время в РФ реализованы соглашения о создании особых экономических зон:

промышленно-производственного типа в Липецкой области и Республике Татарстан;

технико-внедренческого типа в г. Санкт-Петербурге, Зеленоградском административном округе г. Москвы, г. Дубне (Московская область), г. Томске;

туристско-рекреационного типа в Калининградской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Бурятия, Иркутской области;

ОЭЗ в Магаданской и Калининградской областях.

ОЭЗ стали

востребованным и важным инструментом

привлечения инвестиций в регионы. На

территории зон создаются современные

производства, формируются центры по

разработке конкурентоспособной продукции

и развитию высокотехнологичных отраслей,

организованы новые рабочие места. В

результате анализа деятельности особых

экономических зон, проведенного

Минэкономразвития России, было выявлено,

что в большинстве случае существует

значительный потенциал повышения

эффективности их работ.

Формирование

участия России в международном разделении

труда и в мировом хозяйстве происходит

под воздействием разнонаправленных,

нередко противоречивых, процессов -

экономических, технологических,

финансовых и социальных.

Товарная

структура экспорта российской продукции

на мировой рынок и на рынок стран СНГ

дает представление и о географических

особенностях формирования экспорта в

стране, несмотря на то, что природные и

экономические предпосылки развития

народного хозяйства России и формирования

ее участия в международном разделении

труда весьма противоречивы. Товарная

структура экспорта в 2008 г. представлена

на рисунке 2.5.

Рис.

2.5. Товарная структура экспорта РФ в

2008 г., %

Примечание:

1 - продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье (кроме

текстильного); 2 - минеральные продукты;

3 - продукция химической промышленности,

каучук; 4 - кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них; 5 - древесина и

целлюлозно-бумажные изделия; 6 - текстиль,

текстильные изделия и обувь; 7 - металлы,

драгоценные камни и изделия из них; 8 -

машины, оборудование и транспортные

средства; 9 – прочие.

Доля

минеральных продуктов в 2008 г. составила

почти 70%. В экспорте ведущую роль играет

вывоз энергоносителей. Среди них на

первом месте стоит вывоз сырой нефти,

нефтепродуктов и природного газа.

Увеличивается экспорт природного газа.

В противоположность этому экспорт угля

остается на прежнем уровне, но из-за

падения его добычи доля экспорта

возрастает.

Следующая

по значению позиция отечественного

экспорта - сырье и металлы. Уровень

экспорта железных руд и концентратов,

чугуна и ферросплавов возрастает.

Увеличился экспорт ряда цветных металлов.

Так, алюминиевое производство работает

преимущественно на внешние рынки (на

экспорт направляется 70% произведенного

в стране алюминия).

Значительной

экспортной позицией является также и

круглый лес, и продукция целлюлозно-бумажной

промышленности. Экспорт продукции

химической промышленности представлен,

прежде всего, калийными, азотными

удобрениями и аммиаком.

Экспорт

машин, оборудования и транспортных

средств продолжает сокращаться. Хотя

в СССР экспорт машин и оборудования был

невысок для индустриально развитой

страны (максимально - 21,5%), но их доля

была существенно выше, чем в настоящее

время (4,9%).

Ведущими

позициями импорта РФ остались

машиностроение, продовольственные

товары и потребительские товары массового

спроса. Товарная структура импорта в

2008 г. представлена на рисунке 2.6.

Рис.

2.5. Товарная структура экспорта РФ в

2008 г., %

Примечание:

1 - продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье (кроме

текстильного); 2 - минеральные продукты;

3 - продукция химической промышленности,

каучук; 4 - кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них; 5 - древесина и

целлюлозно-бумажные изделия; 6 - текстиль,

текстильные изделия и обувь; 7 - металлы,

драгоценные камни и изделия из них; 8 -

машины, оборудование и транспортные

средства; 9 – прочие.

Доля

минеральных продуктов в 2008 г. составила

почти 70%. В экспорте ведущую роль играет

вывоз энергоносителей. Среди них на

первом месте стоит вывоз сырой нефти,

нефтепродуктов и природного газа.

Увеличивается экспорт природного газа.

В противоположность этому экспорт угля

остается на прежнем уровне, но из-за

падения его добычи доля экспорта

возрастает.

Следующая

по значению позиция отечественного

экспорта - сырье и металлы. Уровень

экспорта железных руд и концентратов,

чугуна и ферросплавов возрастает.

Увеличился экспорт ряда цветных металлов.

Так, алюминиевое производство работает

преимущественно на внешние рынки (на

экспорт направляется 70% произведенного

в стране алюминия).

Значительной

экспортной позицией является также и

круглый лес, и продукция целлюлозно-бумажной

промышленности. Экспорт продукции

химической промышленности представлен,

прежде всего, калийными, азотными

удобрениями и аммиаком.

Экспорт

машин, оборудования и транспортных

средств продолжает сокращаться. Хотя

в СССР экспорт машин и оборудования был

невысок для индустриально развитой

страны (максимально - 21,5%), но их доля

была существенно выше, чем в настоящее

время (4,9%).

Ведущими

позициями импорта РФ остались

машиностроение, продовольственные

товары и потребительские товары массового

спроса. Товарная структура импорта в

2008 г. представлена на рисунке 2.6.

Рис.

2.6. Товарная структура импорта РФ в 2008

г., %

1 -

продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье (кроме

текстильного); 2 - минеральные продукты;

3 - продукция химической промышленности,

каучук; 4 - кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них; 5 - древесина и

целлюлозно-бумажные изделия; 6 - текстиль,

текстильные изделия и обувь; 7 - металлы,

драгоценные камни и изделия из них; 8 -

машины, оборудование и транспортные

средства; 9 – прочие.

В

машиностроении сократился импорт

инвестиционных изделий и оборудования

при одновременном увеличении ввоза

потребительских товаров и бытовой

техники. Особую роль приобрел импорт

легковых автомобилей престижных марок.

Вторая по значению статья импорта -

продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье. Увеличение

ввоза продовольственных товаров идет

на фоне падения производства отечественной

сельскохозяйственной продукции. Третьей

по значению позицией импорта стала

продукция химической промышленности.

Структурные

процессы в развитии производства и

товарного наполнения экспорта позволяют

выявить примерную картину его географии.

Основными районами, где формируются

экспортные потоки РФ, являются, прежде

всего, территориально удаленные и

преимущественно малонаселенные и

экономически односторонне освоенные

районы страны. Это, прежде всего, север

Западной Сибири, где формируются основные

экспортные потоки сырой нефти и природного

газа, лежащие в основе российского

экспорта. Из других районов следует

отметить юг Восточной Сибири (экспорт

леса, алюминия, целлюлозно-бумажной

продукции), европейский Север (лес,

целлюлозно-бумажная продукция,

пиломатериалы и некоторое количество

углеводородного сырья). Из староосвоенных

районов в экспорте видную роль играет

Урало-Поволжье с поставками природного

газа, нефтепродуктов и минеральных

удобрений. Минимальное участие в

поставках принимают Центральный и

Северо-Западный районы России, районы

с наиболее развитой обрабатывающей

промышленностью, концентрирующие в том

числе основную часть машиностроения,

и прежде всего, его квалифицированные,

высокотехнологичные и наукоемкие

производства.

Основное

место во внешнеэкономических связях

России традиционно занимают европейские

страны, доля которых во внешнеторговом

обороте превышает 50%.

В

2008 г. в общем объеме экспорта России на

долю Нидерландов приходилось 12,2 %, Италии

– 9,0, Германии – 7,1, Турции – 5,9, Китая –

4,5, Польши – 4,3, Финляндии – 3,4, Соединенного

Королевства (Великобритании) – 3,2, США

– 2,9, Франции – 2,6, Японии – 2,2, Швейцарии

– 2,1%.

В

импорте в 2008 г. преобладали поставки из

Китая – 13,0%, Германии – 12,8, Японии –

7,0, США – 5,2, Италии – 4,1, Республики Корея

– 3,9, Франции – 3,8, Соединенного Королевства

(Великобритании) – 2,9, Польши – 2,6,

Финляндии – 2,5, Турции – 2,3, Нидерландов

– 1,8 %.

В

2008 г. в общем объеме экспорта России в

страны СНГ на долю Беларуси приходилось

5,0 %, Украины – 5,0 %, Казахстана – 2,9%. В

импорте из стран СНГ преобладали поставки

из Украины – 6,1 % от всего объема

российского импорта, Беларуси – 4,0 %,

Казахстана – 2,4 %.

Кризисное

состояние экономики в начале 90-х годов,

падение производства, переориентация

хозяйственных связей предприятий на

дальние зарубежные вызвали падение

товарооборота России со странами СНГ.

Внешнеторговый оборот со странами СНГ

в несколько раз меньше по сравнению с

внешнеторговым оборотом России и

остальных стран мира. Данные экспорта

и импорта РФ в таблице 2.8.

Таблица

2.8

Внешняя

торговля Российской федерации

(по

методологии платежного баланса)

Рис.

2.6. Товарная структура импорта РФ в 2008

г., %

1 -

продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье (кроме

текстильного); 2 - минеральные продукты;

3 - продукция химической промышленности,

каучук; 4 - кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них; 5 - древесина и

целлюлозно-бумажные изделия; 6 - текстиль,

текстильные изделия и обувь; 7 - металлы,

драгоценные камни и изделия из них; 8 -

машины, оборудование и транспортные

средства; 9 – прочие.

В

машиностроении сократился импорт

инвестиционных изделий и оборудования

при одновременном увеличении ввоза

потребительских товаров и бытовой

техники. Особую роль приобрел импорт

легковых автомобилей престижных марок.

Вторая по значению статья импорта -

продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье. Увеличение

ввоза продовольственных товаров идет

на фоне падения производства отечественной

сельскохозяйственной продукции. Третьей

по значению позицией импорта стала

продукция химической промышленности.

Структурные

процессы в развитии производства и

товарного наполнения экспорта позволяют

выявить примерную картину его географии.

Основными районами, где формируются

экспортные потоки РФ, являются, прежде

всего, территориально удаленные и

преимущественно малонаселенные и

экономически односторонне освоенные

районы страны. Это, прежде всего, север

Западной Сибири, где формируются основные

экспортные потоки сырой нефти и природного

газа, лежащие в основе российского

экспорта. Из других районов следует

отметить юг Восточной Сибири (экспорт

леса, алюминия, целлюлозно-бумажной

продукции), европейский Север (лес,

целлюлозно-бумажная продукция,

пиломатериалы и некоторое количество

углеводородного сырья). Из староосвоенных

районов в экспорте видную роль играет

Урало-Поволжье с поставками природного

газа, нефтепродуктов и минеральных

удобрений. Минимальное участие в

поставках принимают Центральный и

Северо-Западный районы России, районы

с наиболее развитой обрабатывающей

промышленностью, концентрирующие в том

числе основную часть машиностроения,

и прежде всего, его квалифицированные,

высокотехнологичные и наукоемкие

производства.

Основное

место во внешнеэкономических связях

России традиционно занимают европейские

страны, доля которых во внешнеторговом

обороте превышает 50%.

В

2008 г. в общем объеме экспорта России на

долю Нидерландов приходилось 12,2 %, Италии

– 9,0, Германии – 7,1, Турции – 5,9, Китая –

4,5, Польши – 4,3, Финляндии – 3,4, Соединенного

Королевства (Великобритании) – 3,2, США

– 2,9, Франции – 2,6, Японии – 2,2, Швейцарии

– 2,1%.

В

импорте в 2008 г. преобладали поставки из

Китая – 13,0%, Германии – 12,8, Японии –

7,0, США – 5,2, Италии – 4,1, Республики Корея

– 3,9, Франции – 3,8, Соединенного Королевства

(Великобритании) – 2,9, Польши – 2,6,

Финляндии – 2,5, Турции – 2,3, Нидерландов

– 1,8 %.

В

2008 г. в общем объеме экспорта России в

страны СНГ на долю Беларуси приходилось

5,0 %, Украины – 5,0 %, Казахстана – 2,9%. В

импорте из стран СНГ преобладали поставки

из Украины – 6,1 % от всего объема

российского импорта, Беларуси – 4,0 %,

Казахстана – 2,4 %.

Кризисное

состояние экономики в начале 90-х годов,

падение производства, переориентация

хозяйственных связей предприятий на

дальние зарубежные вызвали падение

товарооборота России со странами СНГ.

Внешнеторговый оборот со странами СНГ

в несколько раз меньше по сравнению с

внешнеторговым оборотом России и

остальных стран мира. Данные экспорта

и импорта РФ в таблице 2.8.

Таблица

2.8

Внешняя

торговля Российской федерации

(по

методологии платежного баланса)

|

1995 |

2000 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

Миллиардов долларов США |

||||||||

Внешнеторговый оборот |

145,0 |

149,9 |

168,3 |

212,0 |

280,6 |

369,2 |

467,8 |

577,9 |

763,7 |

Экспорт |

82,4 |

105,0 |

107,3 |

135,9 |

183,2 |

243,8 |

303,6 |

354,4 |

471,8 |

Импорт |

62,6 |

44,9 |

61,0 |

76,1 |

97,4 |

125,4 |

164,3 |

223,5 |

292,0 |

Сальдо торгового баланса |

19,8 |

60,1 |

46,3 |

59,9 |

85,8 |

118,4 |

139,3 |

130,9 |

179,8 |

в том числе: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

со странами дальнего зарубежья |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

экспорт |

65,4 |

90,8 |

90,9 |

114,6 |

153,0 |

210,2 |

260,2 |

300,6 |

400,7 |

импорт |

44,3 |

31,4 |

48,8 |

61,0 |

77,5 |

103,5 |

140,2 |

191,7 |

253,1 |

сальдо торгового баланса |

21,2 |

59,3 |

42,1 |

53,6 |

75,5 |

106,7 |

119,9 |

108,9 |

147,6 |

со странами СНГ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

экспорт |

17,0 |

14,3 |

16,4 |

21,4 |

30,2 |

33,5 |

43,4 |

53,8 |

71,1 |

импорт |

18,3 |

13,4 |

12,2 |

15,1 |

19,9 |

21,9 |

24,0 |

31,8 |

38,8 |

сальдо торгового баланса |

-1,4 |

0,8 |

4,2 |

6,3 |

10,3 |

11,7 |

19,3 |

22,0 |

32,2 |

. Концепция внешней политики Российской Федерации (система взглядов на содержание, принципы и основные направления внешнеполитической деятельности России) формируется Министерством иностранных дел РФ. Эволюция международных отношений в начале XXI века и укрепление России потребовали по-новому взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, переосмыслить приоритеты российской внешней политики с учетом возросшей роли страны в международных делах, повышения ее ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим возможностей участвовать не только в реализации международной повестки дня, но и в ее формировании. К странам Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) относятся: Белоруссия, Казахстан. Киргизия, Россия, Таджикистан. Первоочередная роль отводится реализации интеграционных договоренностей с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Для этого необходимо решить такие задачи как:

углубление взаимодействия в производственной и инвестиционной сферах, используя новые формы интеграции;

формирование общего научно-технического пространства, объединение научных и образовательных потенциалов государств Содружества с выходом на совместные исследовательские программы и подготовка специалистов для различных отраслей экономики;

последовательное формирование Таможенного союза государств - участников СНГ;

создание эффективной системы платежно-расчетных отношений с выходом в дальнейшем на валютный союз;

последовательное сближение хозяйственных механизмом путем скоординированного проведения реформенных преобразований и унификации хозяйственного законодательства.

Одна из важнейших задач в области внешнеторговой политики - вступление России во Всемирную торговую организацию.