- •Электрические станции и подстанции

- •Оглавление

- •Раздел 2 23

- •Тема 2.1 (1 час) 23

- •Раздел 2 39

- •Тема 2.1 (2 часа) 39

- •Раздел 3 60

- •Тема 3.1 (2 часа) 60

- •Тема 3.2 (2 часа) 79

- •Тема 3.3 (2 часа) 97

- •Тема 3.3 (2 часа) 103

- •Тема 3.3 (2 часа) 115

- •Тема 3.3 (1 час) 121

- •Тема 3.4 (2 часа) 129

- •Тема 3.4 (1 час) 134

- •Введение

- •Раздел 1

- •Тема 1.1—1.3 (2 часа)

- •1.2. Условные обозначения, система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений

- •1.3. Основные типы станций: тэц, кэс, гэс, аэс, гту, пгу. Возобновляемые источники энергии: ГэоЭс, вэс, пэс и др.

- •Вопросы для самопроверки по разделу 1:

- •Тема 1.4 (1 час)

- •Раздел 2

- •Тема 2.1 (1 час)

- •1.4.2. Качество электроэнергии

- •1.4.3. Классификация потребителей

- •2.1.1. Физические процессы в электрической дуге

- •Раздел 2

- •Тема 2.1 (2 часа)

- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока

- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в

- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ

- •Тема 2.2 (0,5 часа)

- •Тема 2.3 (1 час)

- •Тема 2.4 (0,5 часа)

- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп.

- •2.3.1. Термическое действие токов кз

- •2.3.2. Электродинамическое действие токов кз

- •2.4.1. Координация токов кз. Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщеплённой обмоткой)

- •Вопросы для самопроверки по разделу 2:

- •Раздел 3

- •Тема 3.1 (2 часа)

- •3.1.2. Жёсткие шины, кэт. Конструкции и выбор

- •Лекция 6

- •Тема 3.1 (2 часа) Шины, изоляторы и контактные соединения План

- •3.1.3. Изоляторы, конструкции и выбор

- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений

- •Лекция 7

- •Тема 3.2 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты

- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели

- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.

- •5 Латунный колпачок; 6 медный контактный нож

- •Проверка плавких предохранителей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,

- •3.2.3. Воздушные автоматические выключатели и узо

- •Проверка автоматических выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;

- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения

- •Тема 3.3 (2 часа)

- •3.3.1. Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в

- •3.3.2. Выключатели нагрузки

- •3.3.3. Вакуумные выключатели

- •Тема 3.3 (2 часа)

- •3.3.5. Приводы выключателей

- •3.3.6. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Тема 3.3 (2 часа)

- •3.3.8. Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора

- •Тема 3.3 (1 час)

- •Тема 3.4 (1 час)

- •3.3.9. Плавкие предохранители

- •1 Патрон; 2 плавкая вставка; 3 металлическая проволока; 4 гибкий проводник;

- •5 Наконечник; 6 скоба; 7 контактная скоба; 8 держатель;

- •9 Штыревой изолятор

- •3.4.1. Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки. Векторные диаграммы, классы точности

- •Тема 3.4 (2 часа)

- •3.4.3. Трансформаторы напряжения. Принцип действия, конструкции, марки. Условия выбора

- •Тема 3.4 (1 час)

- •Тема 3.5 (1 час)

- •3.5.1. Реакторы. Принцип действия, конструкции, область применения

- •Вопросы для самопроверки по разделу 3:

- •Раздел 4

- •Тема 4.1. (6 часов)

- •4.1.1. Системы охлаждения

- •4.1.2 Системы возбуждения генераторов

- •4.1.4 Гашение поля генераторов

- •4.1.4 Включение генераторов на параллельную работу

- •Режимы работы синхронных генераторов

- •4.1.6 Автоматическое регулирование возбуждения

- •Лекции 17, 18

- •Тема 4.2. (4 часа) Силовые трансформаторы План

- •4.2 Силовые трансформаторы

- •4.2.1. Общие сведения о работе и конструкциях трансформаторов

- •4.2.2 Маркировка и технические характеристики

- •4.2.3 Системы охлаждения силовых трансформаторов

- •4.2.4 Схемы и группы соединений

- •4.2.5 Регулирование напряжений

- •4.2.6 Включение трансформаторов на параллельную работу

- •4.2.7 Нагрузочная способность трансформаторов

- •4.2.8. Автотрансформаторы, особенности конструкции и режимы работы

- •Преобразуя правую часть выражения, получаем

- •Мощность общей обмотки

- •Вопросы для самопроверки: к разделу 4:

- •Раздел 5

- •Тема 5.1 (6 часов)

- •С 3/2 выключателями на присоединение распределительных устройствах 330—750 кВ применяется схема с двумя системами шин и тремя выключателями на две цепи.

- •Конструкции закрытых распределительных устройств (зру)

- •Р ис. 5.17. Схема заполнения гру 6—10 кВ с двумя системами сборных шин

- •5.1.3. Комплектные распределительные устройства высокого напряжения

- •5.1.4. Конструкции открытых распределительных устройств

- •5.1.5 Размещение ру на территории электростанций и подстанций

- •Продолжение рис. 5.51.

- •Тема 5.2. (4 часа)

- •5.2.2. Привод механизмов собственных нужд. Асинхронные двигатели. Пуск и самозапуск электродвигателей

- •5.2.3 Схемы сн кэс, тэц

- •Схемы сети 6,3 кВ собственных нужд

- •Схемы сети 6,3 кВ на блочных электростанциях (кэс)

- •Схемы сети 6,3 кВ на станциях с поперечными связями в тепловой части (тэц)

- •5.2.4. Схемы сн подстанций

- •5.2.5. Определение расчетных нагрузок и выбор числа и мощности трансформаторов сн

- •Вопросы для самопроверки: к разделу 5:

- •Раздел 6

- •Тема 6.1. (2 час)

- •6.1 Заземляющие устройства (зу) и защита от перенапряжений

- •6.1.1. Действие электрического тока на человека

- •6.1.2. Назначение и конструкции заземляющих устройств

- •6.1.3 Расчёт заземляющих устройств в установках с эффективно-заземлённой нейтралью при напряжении110 кВ и выше, незаземлённой и, резонансно-заземлённой нейтралью

- •6.1.4. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Молниеотводы. Устройство молниезащиты

- •Защита ору от прямых ударов молнии

- •6.1.5 Разрядники и ограничители перенапряжений (опн)

- •Тема 6.2. (2 часа)

- •6.2.2. Источники постоянного оперативного тока

- •6.2.3 Схемы распределения постоянного оперативного тока

- •6.2.4. Источники переменного оперативного тока

- •6.2.5. Установки выпрямленного оперативного тока

- •Лекция 26

- •Тема 6.3. (1 час) План

- •6.3. Схемы и аппаратура цепей управления коммутационными аппаратами

- •6.3 Схемы и аппаратура цепей управления коммутационными аппаратами

- •Вопросы для самопроверки: к разделу 6:

- •Заключение

- •Библиографический список

4.1.4 Включение генераторов на параллельную работу

Синхронные генераторы включаются в сеть способами точной синхронизации или самосинхронизации.

Выбор способа определяется инструкциями для конкретных машин и сложившимися в данный момент условиями. В соответствии ПТЭ генераторы, как правило, должны включаться в сеть способом точной синхронизации.

При использовании точной синхронизации должна быть введена блокировка от несинхронного включения.

Допускается использование при включении в сеть способа самосинхронизации, если это предусмотрено техническими условиями на поставку или специально согласовано с заводом-изготовителем генератора.

При ликвидации аварий в энергосистеме турбогенераторы мощностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разрешается включать на параллельную работу способом самосинхронизации. Турбогенераторы большей мощности разрешается включать этим способом при условии, что кратность сверхпереходного тока к номинальному, определенная с учетом индуктивных сопротивлений блочных трансформаторов и сети, не превышает 3.0, т.е. I"/Iн≤3,0.

При использовании способа точной синхронизации ТГ включается в сеть после достижения номинальной скорости (3000 об/ мин, 1500 об/ мин) и подаче тока возбуждения.

При этом должны быть выполнены три условия:

1. Uг=Uс. Напряжения генератора и сети равны по величине.

2. fг=fс. Частота генератора равна частоте сети.

3.

Векторы одноименных фаз напряжения

совпадают.

3.

Векторы одноименных фаз напряжения

совпадают.

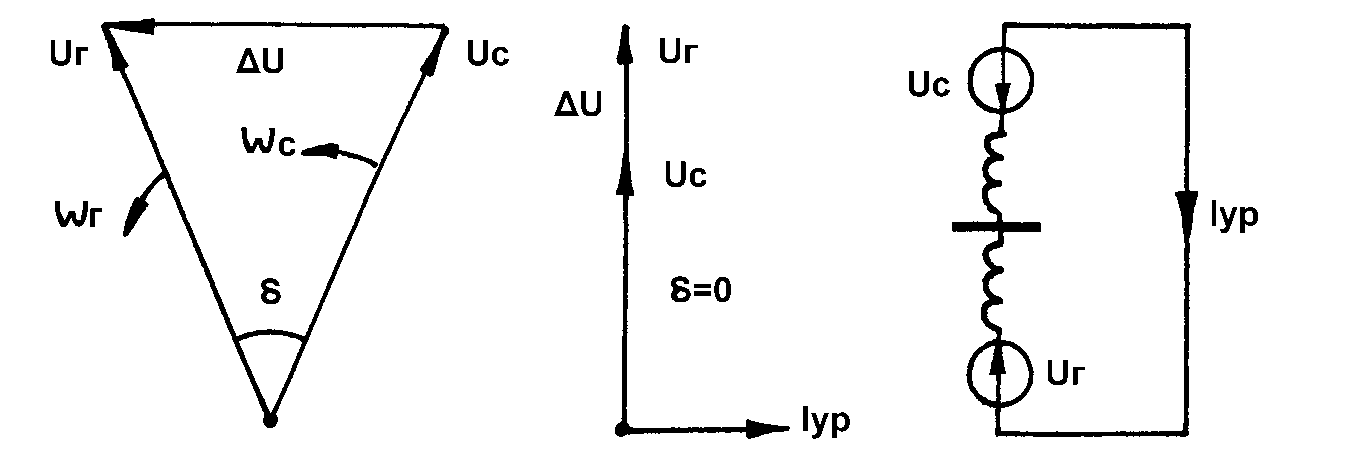

Рис. 4.5. Диаграммы напряжений генератора и системы при точной синхронизации

Несоблюдение условий синхронизации вызывает появление разности напряжений (ΔU) и уравнительного тока (Iyp), который в определенном случае равен двойному ударному току (2∙Iу) при КЗ на выводах ТГ и может вызвать тяжёлые нарушения в генераторе и системе.

В нормальных условиях допустима величина ΔU генератора и сети 5 — 10 % от номинального, в аварийных может достигать 20 %, (определяется заводом-изготовителем). При подгонке частоты скольжение допускается в размере 0,3—0,4 %, при этом в момент включения генератора угол между векторами напряжений не более 15—20 ° электрических градусов.

После включения в сеть ротор генератора после нескольких колебаний втягивается в синхронизм, при этом процесс контролируется по приборам на щите управления.

Точная синхронизация проводится либо вручную с контролем по колонке синхронизации, либо с помощью автоматических синхронизаторов с автоматическими уравнителями напряжения и частоты, воздействующими на регулятор возбуждения и двигатель приводного механизма регулятора турбины (АСТ-4А, АСТ-4Б, УБАС-1, УБАС-2).

При ручной точной синхронизации должна быть включена блокировка от несинхронных включений.

Не разрешается включение в сеть генератора при очень быстром подходе стрелки синхроноскопа к черте или ее перемещении рывками, что говорит о большой разнице в частотах или неисправности цепей синхронизатора.

Особенно сложна синхронизация этим способом в аварийных условиях, когда наблюдается колебание частоты, при этом общее время синхронизации затягивается, усугубляя развитие аварии.

При

несинхронном включении в сеть

уравнительный ток при фазовом смещении

180 ° и наличии мощной энергосистемы ( )

составит:

)

составит:

.

.

При этом усилия в лобовых частях пропорциональны квадрату тока статора, что может привести к их разрушению, поскольку генераторы по ГОСТ должны выдерживать однократный ударный ток трёхфазного короткого замыкания на их выводах

Во избежание таких ошибок обязательно проверяются цепи синхронизации после ремонта вторичных цепей (например, путем выделения генератора на свободную систему шин и подачей синхронных напряжений от ТГ и СШ).

Для предотвращения неправильных действий персонала из-за ошибочных действий на ТГ применяют полуавтоматические и автоматические синхронизаторы.

При использовании полуавтоматических синхронизаторов операции регулирования частоты и напряжения производятся персоналом, контроль напряжения биения осуществляется двумя реле напряжения, а контроль дополнительной разницы частот — реле времени. Уставка одного из реле напряжения определяет угол опережения включения выключателя (δоп).

На ТЭС применяют автоматические синхронизаторы с постоянным временем опережения. Ранее применялись АСТ-4А и АСТ-4Б, УБАС-1, УБАС-2 в настоящее время используются более современные устройства на базе микросхем и микроконтроллеров.

При включении генераторов способом самосинхронизации ротор раскручивается до скорости, близкой к синхронной, и без возбуждения включается в сеть. Затем сразу включением АГП подается возбуждение и генератор втягивается в синхронизм.

При этом для предотвращения коммутационного перенапряжения обмотка возбуждения (ОВ) должна быть замкнута на якорь или специальное гасительное сопротивление.

Максимально возможный бросок тока в момент включения:

,

,

где:

—

относительное сопротивление сети,

приведённое к мощности генератора;

—

относительное сопротивление сети,

приведённое к мощности генератора;

—

сверхпереходное сопротивление

генератора.

—

сверхпереходное сопротивление

генератора.

Из формулы видно, что токи в статоре при использовании этого способа не зависят от скольжения и не превышают значений токов короткого замыкания.

При включении ТГ через блочные трансформаторы эти токи еще снижаются. Вхождение машины в синхронизм определяется электромагнитным моментом, обусловленным возбуждением, а также моментом явнополюсности. Кроме того, у ТГ большую роль играет асинхронный электромагнитный момент взаимодействия поля статора с токами наведенными в бочке ротора. Преимуществами данного метода включения в сеть являются простота, малая вероятность ошибок, возможность быстрого включения при авариях, К недостаткам метода следует отнести значительный толчок тока и понижение напряжения на шинах в момент включения генераторов:

.

.

Чем больше мощность системы по сравнению с мощностью ТГ, тем меньше понижение напряжения сети при включении ТГ и меньший толчок ощущают генераторы.

Правила эксплуатации рекомендуют при включении машин способом самосинхронизации следующее: подключение в нормальных условиях должно производиться при скольжениях 2—3 %; устройство форсировки возбуждения должно автоматически включаться при включении АГП; при включении со скольжением 3—5 % и менее возбуждение подается без выдержки времени, а при больших скольжениях с задержкой, достаточной для его снижения. Операция включения способом самосинхронизации производится либо вручную, либо полуавтоматически.

При ручном включении частота вращения устанавливается близкой к синхронной (в пределах 2 %), генератор включается в сеть, а АГП включается автоматически от блок-контакта выключателя статора генератора.

Для облегчения синхронизации уставка АРВ перед включением ставится в положение 20—30 % номинальной нагрузки, а реостат электромашинного возбудителя в положение холостого хода.

У системы возбуждения с ВЧ возбудителями и полупроводниковыми выпрямителями из-за особенности работы схемы, отключение резистора самосинхронизации следует производить с выдержкой времени 0,8—0,9 с после включения ТГ для исключения коммутационных перенапряжений.

В схеме полуавтоматической синхронизации используется реле разности частот, которое подает импульс на включение выключателя генератора при достижении скорости, близкой к синхронной скорости, после этого автоматически включается АГП. После синхронизации и включения в сеть генераторы принимают активную нагрузку с определенной скоростью, которая лимитируется тепловыми расширениями турбины или условиями блока в целом.

Скорость повышения напряжения на генераторах и синхронных компенсаторах не ограничивается.

Скорость набора и изменения активной нагрузки для всех генераторов определяется условиями работы турбины или котла.

Скорость изменения реактивной нагрузки генераторов и синхронных компенсаторов с косвенным охлаждением обмоток, турбогенераторов газотурбинных установок, а также гидрогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток не ограничивается; на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток эта скорость в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной нагрузки, а в аварийных условиях не ограничивается [21].

Следует помнить, что при нагревании током обмоток статора и ротора удлинения или расширения меди и стали не равны и вызывают аксиальные перемещения обмоток и изоляции и могут вызвать повреждения, особенно в роторе. Поэтому набор активной и реактивной нагрузок должен быть пропорциональным, если это делается не при авариях.