- •Электрические станции и подстанции

- •Оглавление

- •Раздел 2 23

- •Тема 2.1 (1 час) 23

- •Раздел 2 39

- •Тема 2.1 (2 часа) 39

- •Раздел 3 60

- •Тема 3.1 (2 часа) 60

- •Тема 3.2 (2 часа) 79

- •Тема 3.3 (2 часа) 97

- •Тема 3.3 (2 часа) 103

- •Тема 3.3 (2 часа) 115

- •Тема 3.3 (1 час) 121

- •Тема 3.4 (2 часа) 129

- •Тема 3.4 (1 час) 134

- •Введение

- •Раздел 1

- •Тема 1.1—1.3 (2 часа)

- •1.2. Условные обозначения, система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений

- •1.3. Основные типы станций: тэц, кэс, гэс, аэс, гту, пгу. Возобновляемые источники энергии: ГэоЭс, вэс, пэс и др.

- •Вопросы для самопроверки по разделу 1:

- •Тема 1.4 (1 час)

- •Раздел 2

- •Тема 2.1 (1 час)

- •1.4.2. Качество электроэнергии

- •1.4.3. Классификация потребителей

- •2.1.1. Физические процессы в электрической дуге

- •Раздел 2

- •Тема 2.1 (2 часа)

- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока

- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в

- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ

- •Тема 2.2 (0,5 часа)

- •Тема 2.3 (1 час)

- •Тема 2.4 (0,5 часа)

- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп.

- •2.3.1. Термическое действие токов кз

- •2.3.2. Электродинамическое действие токов кз

- •2.4.1. Координация токов кз. Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщеплённой обмоткой)

- •Вопросы для самопроверки по разделу 2:

- •Раздел 3

- •Тема 3.1 (2 часа)

- •3.1.2. Жёсткие шины, кэт. Конструкции и выбор

- •Лекция 6

- •Тема 3.1 (2 часа) Шины, изоляторы и контактные соединения План

- •3.1.3. Изоляторы, конструкции и выбор

- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений

- •Лекция 7

- •Тема 3.2 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты

- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели

- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.

- •5 Латунный колпачок; 6 медный контактный нож

- •Проверка плавких предохранителей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,

- •3.2.3. Воздушные автоматические выключатели и узо

- •Проверка автоматических выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;

- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения

- •Тема 3.3 (2 часа)

- •3.3.1. Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в

- •3.3.2. Выключатели нагрузки

- •3.3.3. Вакуумные выключатели

- •Тема 3.3 (2 часа)

- •3.3.5. Приводы выключателей

- •3.3.6. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Тема 3.3 (2 часа)

- •3.3.8. Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора

- •Тема 3.3 (1 час)

- •Тема 3.4 (1 час)

- •3.3.9. Плавкие предохранители

- •1 Патрон; 2 плавкая вставка; 3 металлическая проволока; 4 гибкий проводник;

- •5 Наконечник; 6 скоба; 7 контактная скоба; 8 держатель;

- •9 Штыревой изолятор

- •3.4.1. Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки. Векторные диаграммы, классы точности

- •Тема 3.4 (2 часа)

- •3.4.3. Трансформаторы напряжения. Принцип действия, конструкции, марки. Условия выбора

- •Тема 3.4 (1 час)

- •Тема 3.5 (1 час)

- •3.5.1. Реакторы. Принцип действия, конструкции, область применения

- •Вопросы для самопроверки по разделу 3:

- •Раздел 4

- •Тема 4.1. (6 часов)

- •4.1.1. Системы охлаждения

- •4.1.2 Системы возбуждения генераторов

- •4.1.4 Гашение поля генераторов

- •4.1.4 Включение генераторов на параллельную работу

- •Режимы работы синхронных генераторов

- •4.1.6 Автоматическое регулирование возбуждения

- •Лекции 17, 18

- •Тема 4.2. (4 часа) Силовые трансформаторы План

- •4.2 Силовые трансформаторы

- •4.2.1. Общие сведения о работе и конструкциях трансформаторов

- •4.2.2 Маркировка и технические характеристики

- •4.2.3 Системы охлаждения силовых трансформаторов

- •4.2.4 Схемы и группы соединений

- •4.2.5 Регулирование напряжений

- •4.2.6 Включение трансформаторов на параллельную работу

- •4.2.7 Нагрузочная способность трансформаторов

- •4.2.8. Автотрансформаторы, особенности конструкции и режимы работы

- •Преобразуя правую часть выражения, получаем

- •Мощность общей обмотки

- •Вопросы для самопроверки: к разделу 4:

- •Раздел 5

- •Тема 5.1 (6 часов)

- •С 3/2 выключателями на присоединение распределительных устройствах 330—750 кВ применяется схема с двумя системами шин и тремя выключателями на две цепи.

- •Конструкции закрытых распределительных устройств (зру)

- •Р ис. 5.17. Схема заполнения гру 6—10 кВ с двумя системами сборных шин

- •5.1.3. Комплектные распределительные устройства высокого напряжения

- •5.1.4. Конструкции открытых распределительных устройств

- •5.1.5 Размещение ру на территории электростанций и подстанций

- •Продолжение рис. 5.51.

- •Тема 5.2. (4 часа)

- •5.2.2. Привод механизмов собственных нужд. Асинхронные двигатели. Пуск и самозапуск электродвигателей

- •5.2.3 Схемы сн кэс, тэц

- •Схемы сети 6,3 кВ собственных нужд

- •Схемы сети 6,3 кВ на блочных электростанциях (кэс)

- •Схемы сети 6,3 кВ на станциях с поперечными связями в тепловой части (тэц)

- •5.2.4. Схемы сн подстанций

- •5.2.5. Определение расчетных нагрузок и выбор числа и мощности трансформаторов сн

- •Вопросы для самопроверки: к разделу 5:

- •Раздел 6

- •Тема 6.1. (2 час)

- •6.1 Заземляющие устройства (зу) и защита от перенапряжений

- •6.1.1. Действие электрического тока на человека

- •6.1.2. Назначение и конструкции заземляющих устройств

- •6.1.3 Расчёт заземляющих устройств в установках с эффективно-заземлённой нейтралью при напряжении110 кВ и выше, незаземлённой и, резонансно-заземлённой нейтралью

- •6.1.4. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Молниеотводы. Устройство молниезащиты

- •Защита ору от прямых ударов молнии

- •6.1.5 Разрядники и ограничители перенапряжений (опн)

- •Тема 6.2. (2 часа)

- •6.2.2. Источники постоянного оперативного тока

- •6.2.3 Схемы распределения постоянного оперативного тока

- •6.2.4. Источники переменного оперативного тока

- •6.2.5. Установки выпрямленного оперативного тока

- •Лекция 26

- •Тема 6.3. (1 час) План

- •6.3. Схемы и аппаратура цепей управления коммутационными аппаратами

- •6.3 Схемы и аппаратура цепей управления коммутационными аппаратами

- •Вопросы для самопроверки: к разделу 6:

- •Заключение

- •Библиографический список

3.1.2. Жёсткие шины, кэт. Конструкции и выбор

Электрические машины и аппараты соединяют между собой при помощи шин неизолированных проводников (из алюминия, меди или реже стали), укрепленных на изоляторах, или при помощи кабелей изолированных проводников (из алюминия или меди). Неизолированные проводники обладают большей нагрузочной способностью, проще в монтаже и эксплуатации, надежнее и экономичнее, поэтому их широко применяют в РУ всех напряжений в качестве сборных шин, служащих для приема и распределения электроэнергии, соединения аппаратов и присоединения генераторов, синхронных компенсаторов, трансформаторов и др.

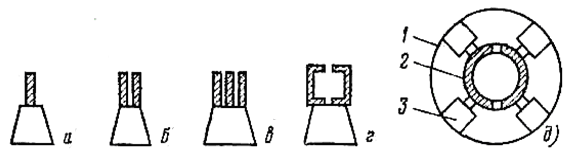

В установках генераторного напряжения применяют жесткие алюминиевые шины прямоугольного сечения при токах до 4000 А (рис. 3.4, ав) или при больших токах фасонного сечения: коробчатого (рис. 3.4, г) и трубчатого.

Рис. 3.4.. Конструкция жестких шин.

а однополосные; б двухполосные; в трёхполосные; г коробчатые; д комплектный экранированный токопровод; 1 экран; 2 токоведущая шина; 3 изолятор

Для соединения мощных генераторов с повышающими трансформаторами на блочных станциях широко применяют пофазно экранированные токопроводы, каждая фаза которых состоит из трубчатой шины, прикрепленной изоляторами к алюминиевому экрану-кожуху (рис.3. 4, д). Эти токопроводы изготовляют на заводах и комплектно поставляют на место установки, что сокращает время монтажа и удешевляет конструкцию. Выпускают так же комплектно и трехфазные токопроводы генераторного напряжения для линий собственных нужд тепловых электростанций.

В установках 35 кВ и выше при выполнении шинных конструкций учитывают возможность появления короны интенсивной ионизации воздуха вокруг провода, сопровождающейся образованием озона и окислов азота, разрушающих металлы и изоляцию. Корона приводит к большой потере активной мощности. Для снижения напряженности электрического поля и предотвращения появления короны шины выполняют круглой, трубчатой формы или проводник каждой фазы выполняют из нескольких параллельных проводников, сечения которых располагают по окружности.

Жесткие шины окрашивают эмалевыми красками: желтой фазу А; зеленой фазу В; красной фазу С. Окраска не только помогает распознать фазу установки, но усиливает теплоотдачу и увеличивает нагрузочную способность шин. Гибкие шины (провода) не окрашивают, а на фазных проводах, например, подвешивают кружки, окрашенные в соответствующие цвета.

Как сказано выше, в закрытых РУ 6—10 кВ ошиновка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из-за высокой их стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках. При токах до 3000 А применяются одно- и двухполюсные шины. При больших токах рекомендуются шины коробчатого сечения, так как они обеспечивают меньшие потери от эффекта близости и поверхностного эффекта, а также лучшие условияохлаждения. Например, при токе 2650 А необходимы алюминиевые шины трехполосные размером 60 х 10 мм или коробчатые 2 х 695 мм с допустимым током 2670 А.В первом случае общее сечение шин составляет 1800 мм2, во втором 1390 мм2 . Как видно, допустимая плотность тока в коробчатых шинах значительно больше (1,92 вместо 1,47 А / мм2).

Сборные шины и ответвления от них к электрическим аппаратам (ошиновка) 6—10 кВ из проводников прямоугольного или коробчатого профиля крепятся на опорных фарфоровых изоляторах. Шинодержатели, с помощью которых шины закреплены на изоляторах, допускают продольное смещение шин при их удлинении вследствие нагрева. При большой длине шин устанавливаются компенсаторы из тонких полосок того же материала, что и шины Концы шин на изоляторе имеют скользящее крепление через овальные продольные отверстия и шпильку с пружинящей шайбой. В местах присоединения к аппаратам изгибают шины или устанавливают компенсаторы, чтобы усилие, возникающее при температурных удлинениях шин, не передавалось на аппарат. Соединение шин по длине обычно осуществляется сваркой.

Присоединение алюминиевых шин к медным (латунным) зажимам аппаратов производится с помощью переходных зажимов, предотвращающих образование электролитической пары медь-алюминий.

Для лучшей теплоотдачи и удобства эксплуатации шины окрашивают при переменном токе фаза А в желтый, фаза В — зеленый и фаза С — красный цвет; при постоянном токе положительная шина в красный, отрицательная — синий цвет.

Согласно §1.3.28 ПУЭ сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых РУ всех напряжений по экономической плотности тока не проверяются.

Выбор сечения шин производится по нагреву (по допустимому току). При этом учитываются не только нормальные, но и послеаварийные режимы, а также режимы в период ремонтов и возможность неравномерного распределения токов между секциями шин. Условие выбора

,

,

где Iдоп — допустимый ток на шины выбранного сечения с учетом поправки при расположении шин плашмя или температуре воздуха, отличной от принятой в таблицах (о,ном = 25°С). В последнем случае

Для неизолированных проводов и окрашенных шин принято доп = 70°С; о,доп = 25°С тогда

где Iдоп,ном — допустимый ток по таблицам при температуре воздуха 0, ном = 25°С; 0 — действительная температура воздуха; доп — допустимая температура нагрева продолжительного режима (по § 1.3.22 ПУЭ для шин принято +70°С).

Проверка шин на термическую стойкость при КЗ производится по условию

к ≤ к, доп или qmin ≤ q,

где к — температура шин при нагреве током КЗ; к,доп — допустимая температура нагрева шин при КЗ; qmin — минимальное сечение по термической стойкости; q — выбранное сечение.

Проверка шин на электродинамическую стойкость.

Жесткие шины, укрепленные на изоляторах, представляют собой динамическую колебательную систему, находящуюся под воздействием электродинамических сил. В такой системе возникают колебания, частота которых зависит от массы и жесткости конструкций. Электродинамические силы, возникающие при КЗ, имеют составляющие, которые изменяются с частотой 50 и 100 Гц.

Электродинамическая стойкость шин обеспечивается при выполнении условия

доп ≥ расч

Для многополосных шин

расч = ф + n МПа,

Сила взаимодействия между полосами

,

,

Напряжение в материале полос

,

,

Напряжение в материале шин от взаимодействия фаз

Выбор гибких шин и токопроводов

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами АС. Гибкие токопроводы для соединения генераторов и трансформаторов с РУ 610 кВ выполняются пучком проводов, закрепленных по окружности в кольцах-обоймах. Два провода из пучка — сталеалюминиевые — несут в основном механическую нагрузку от собственного веса, гололеда и ветра. Остальные провода — алюминиевые — являются только токоведущими. Сечения отдельных проводов в пучке рекомендуется выбирать возможно большими (500, 600 мм2), так как это уменьшает число проводов и стоимость токопровода.

Гибкие провода применяются для соединения блочных трансформаторов с ОРУ.

Провода линий электропередач напряжением более 35 кВ, провода длинных связей блочных трансформаторов с ОРУ, гибкие токопроводы генераторного напряжения проверяются по экономической плотности тока

,

,

где Iнорм — ток нормального режима (без перегрузок); Jэ — нормированная плотность тока, А / мм2.

Найденное сечение округляется до ближайшего стандартного.

Выбранное сечение проверяется на термическое действие тока КЗ по

;

;

.

.

При проверке на термическую стойкость проводников линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ, должно учитываться повышение нагрева из-за увеличения продолжительности прохождения тока КЗ. Расщепленные провода ВЛ при проверке на нагрев в условиях КЗ рассматриваются как один провод суммарного сечения.

На электродинамическое действие тока КЗ проверяются гибкие шины РУ при Ik(3) 20 кА и провода ВЛ при iy 50 кА

При больших токах КЗ провода в фазах в результате динамического взаимодействия могут настолько сблизиться, что произойдет схлестывание или пробой между фазами.

Проверка по условиям короны необходима для гибких проводников при напряжении 35 кВ и выше. Разряд в виде короны возникает около провода при высоких напряженностях электрического поля и сопровождается потрескиванием и свечением. Процессы ионизации воздуха вокруг провода приводят к дополнительным потерям энергии, к возникновению электромагнитных колебаний, создающих радиопомехи, и к образованию озона, вредно влияющего на поверхности контактных соединений.

Таким образом, условие образования короны можно записать в виде :

1,07∙Е ≤ 0,9∙E0

Провода не будут коронировать, если наибольшая напряженность поля у поверхности любого провода не более 0,9∙Е0.