- •13 Сочетанные поражения верхушечного и краевого периодонта

- •Влияние патологических процессов в пульпе на краевой периодонт Инфекционный пульпит

- •Влияние эндодонтического лечения на развитие болезней периодонта

- •Перфорация корня

- •Пломбирование гуттаперчей

- •Применение силеров на основе гидроокиси кальция

- •Вертикальный перелом корня

- •Влияние болезней периодонта на состояние пульпы

- •Лечение тканевой гиперчувствительности

- •Контроль за образованием зубной бляшки

- •Депульпирование зубов

Применение силеров на основе гидроокиси кальция

Предполагалось, что в области наружного отверстия искусственного канала будет формироваться остеоподобная ткань. Однако исследования показали, что в месте, прилегающем к кальцийсодержащему силеру, образуется не кость, а грубоволокнистая соединительная ткань.

Хирургическое лечение можно провести при перфорации в области коронковой трети корня. Оно заключается в поднятии слизисто-надкостничного лоскута, обнажении места перфорации, закрытии ее амальгамой с последующим полированием, укладыванием лоскута на место и ушиванием.

Во всех случаях необходимо наблюдение с обязательным рентгенологическим контролем через 8—12 месяцев.

Удаление зуба по общепринятым схемам

Вертикальный перелом корня

Вертикальный перелом корня может возникать в сроки от 3 до 14 лет после проведенного лечения, если депульпированный зуб не выдерживает окклюзионную нагрузку (Meister и соавт., 1980). Так называемый ятрогенный перелом корня наблюдается при установке штифтов (анкеров). Переломы корня могут проходить в разном направлении под более или менее косым углом к длинной оси зуба. Основными клиническими симптомами перелома корня, появляющимися в разное время, являются:

• Боль спонтанная или возникающая при вертикальной нагрузке на зуб.

• Периодонтальный абсцесс.

• Узкий, разной глубины периодонтальный карман со стороны перелома.

• Свищевой ход с незначительным отделяемым.

• Дискомфорт и чувствительность при жевании.

Диагностика таких переломов, как правило, трудна, поскольку визуально обнаружить их невозможно, а рентгенологические признаки переломов не всегда имеются или появляются спустя длительное время после прорастания зубной бляшки вдоль линии перелома и развития хронического воспалительного процесса в краевом периодонте. К таким признакам относятся остеопороз и деструкция перегородки со стороны перелома, диффузное расширение периодонтальной щели у корня с одной стороны или венчи-коподобный очаг просветления в области верхушки корня зуба. Для диагностики можно применять препараты йода, которые наносятся на коронку и поверхность корня (если она обнажена хотя бы частично) и окрашивают линию перелома в темный цвет. Использование фиброоптики (трансиллюминация) под разным углом к зубу также позволяет обнаружить линию перелома (гашение света). Наконец предлагается использовать хирургическое обнажение корня зуба для визуального осмотра. Прогноз при сломанных корнях неблагоприятный. Однокорневые зубы, как правило, удаляют, в многокорневых оценивают возможности гемисекции.

Влияние болезней периодонта на состояние пульпы

П ричиной

воспалительных изменений в пульпе

интактного зуба может стать микрофлора

зубной бляшки периодонтального кармана.

При прогрессирующем апикальном

смещении эпителиального прикрепления

микрофлора и продукты ее метаболизма,

а также биологически активные

вещества, образующиеся в результате

воспалительного процесса в териодонте,

могут достигнуть пульпы через систему

боковых каналов, апикальные и фуркационные

отверстия и через дентинные трубочки

корня зуба, т. е. по тем же путям, через

которые инфекция проникает в периодонт

при некрозе пульпы (рис. 13.3).

ричиной

воспалительных изменений в пульпе

интактного зуба может стать микрофлора

зубной бляшки периодонтального кармана.

При прогрессирующем апикальном

смещении эпителиального прикрепления

микрофлора и продукты ее метаболизма,

а также биологически активные

вещества, образующиеся в результате

воспалительного процесса в териодонте,

могут достигнуть пульпы через систему

боковых каналов, апикальные и фуркационные

отверстия и через дентинные трубочки

корня зуба, т. е. по тем же путям, через

которые инфекция проникает в периодонт

при некрозе пульпы (рис. 13.3).

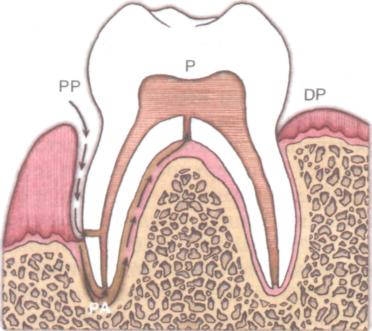

Рис. 13.3. Инфицирование верхушечного периодонта и интактной пульпы при глубоком периодонтальном кармане:

P — жизнеспособная пульпа; DP — десневой сосочек; PA — периапикальный абсцесс; PP — периодонтальный карман.

Однако клиника пульпита или бессимптомный некроз пульпы развиваются только при терминальном состоянии периодонта, когда периодонтальный карман достигает верхушки корня зуба (рис. 13.3). Пульпа остается длительное время устойчивой к раздражителям из кармана — до тех пор, пока не нарушается ее кровоснабжение через верхушечное отверстие. В эксперименте показано, что даже при потере опорно-удерживающего аппарата зуба на 30—40 % воспалительных изменений в пульпе не обнаруживается. В 30 % случаев наблюдаются небольшие очаги клеточной инфильтрации и формирование вторичного заместительного дентина на стенке канала на уровне обнаженной поверхности корня. При этом всегда обнаруживаются очаги воспалительной резорбции цемента корня, что открывает пути для инфицирования дентинных трубочек. При длительно существующих воспалительных заболеваниях периодонта в пульпе интактного зуба возможны фиброз и дистрофическая кальцификация, уменьшение количества кровеносных сосудов и нервных волокон, что делает ее более восприимчивой к инфекции. Но даже при рецессии десны средней степени тяжести пульпа остается интактной. Диагностика состояния пульпы интактного зуба при наличии глубокого периодонтального кармана основывается на данных электроодонтодиагаостики.

Л ечение

зависит от показаний одонтометра и

стадии периодонтита. При сохраненной

электровозбудимости проводят

хирургическое лечение периодонтальных

карманов без депульпирования, при ее

снижении —

эндодонтическое

лечение с последующим хирургическим

лечением кармана. Удаление таких зубов

проводят либо по ортопедическим

показаниям, либо в случаях, когда нельзя

обеспечить хирургическое лечение.

Прогноз для зуба зависит от успешного

лечения периодонтита.

ечение

зависит от показаний одонтометра и

стадии периодонтита. При сохраненной

электровозбудимости проводят

хирургическое лечение периодонтальных

карманов без депульпирования, при ее

снижении —

эндодонтическое

лечение с последующим хирургическим

лечением кармана. Удаление таких зубов

проводят либо по ортопедическим

показаниям, либо в случаях, когда нельзя

обеспечить хирургическое лечение.

Прогноз для зуба зависит от успешного

лечения периодонтита.

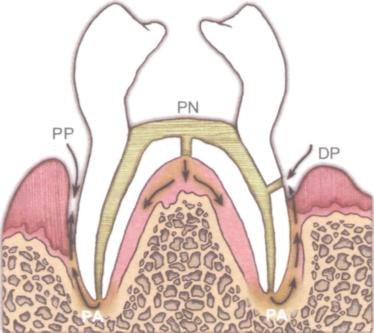

Рис. 13.4. Взаимодействие периапикапьных очагов воспаления и некротической пульпы:

PN — некротическая пульпа; DP — десневой сосочек; PA — периапикальный абсцесс; PP — периодонтальный карман.

Изменения в пульпе вплоть до ее некроза могут быть следствием периодонтального лечения. Так, при удалении поддесневых зубных отложений и последующем выравнивании поверхности корня возможно удаление с его поверхности и части цемента с повреждением дентина. Открывающиеся при этом дентинные трубочки являются входом для инфицирования пульпы (рис. 13.4). Повреждение поверхности цемента корня возможно и при хирургических вмешательствах, когда бором или специальными кюретками выравнивается костный гребень или снимаются поддесневые отложения.

Одним из признаков изменений в пульпе после периодонтального лечения является гиперестезия. Она появляется в течение первой недели после лечения, как правило, имеет транзиторный характер и через несколько недель исчезает. Но у некоторых больных гиперестезия дентина обнаженной поверхности корня сохраняется длительное время (несколько месяцев или даже лет) и сильно осложняет больному прием пищи и проведение гигиенических процедур.

Иногда малейшие раздражители вызывают приступ сильной зубной боли. Клиницисты объясняют появление гиперчувствительности зубов после периодонтального лечения по-разному: открытием дентинных трубочек, начавшимся воспалением пульпы, изменением порога болевой чувствительности нервных рецепторов при болезнях периодонта.