- •01 Анатомия периодонта

- •Морфометрия периодонта

- •Э пителий полости рта

- •Дентогингивальный эпителий

- •Соединительная ткань

- •Клеточный состав периодонта

- •Фибриллы соединительной ткани

- •Соединительнотканный матрикс

- •Периодонтальная связка

- •Кость альвеолы

- •Кровоснабжение периодонта Кровеносная система периодонта

- •Лимфатическая система периодонта

- •Иннервация периодонта

Кость альвеолы

А львеолы

расположены в альвеолярных отростках,

формирование которых прямо связано

с развитием и формированием зубов.

О тесной взаимосвязи зубов и

альвеолярных отростков свидетельствует

тот факт, что при потере зуба наблюдается

атрофия костной ткани. Вместе с цементом

корня зуба периодонтальная связка и

альвеолярная кость воспринимают

различные функциональные нагрузки.

львеолы

расположены в альвеолярных отростках,

формирование которых прямо связано

с развитием и формированием зубов.

О тесной взаимосвязи зубов и

альвеолярных отростков свидетельствует

тот факт, что при потере зуба наблюдается

атрофия костной ткани. Вместе с цементом

корня зуба периодонтальная связка и

альвеолярная кость воспринимают

различные функциональные нагрузки.

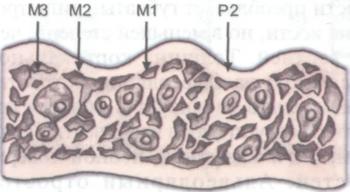

Рис. 1.15. Костная структура альвеолярного отростка верхней челюсти.

Костная структура альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей неодинакова (рис. 1.14, 1.15). Это обусловлено тем, что верхняя челюсть, в основном, состоит из губчатой кости. На нижней челюсти преобладает губчатый тип строения кости, но в меньшей степени, чем на верхней. Толщина кортикальной пластинки на альвеолярном отростке значительно варьирует в области отдельных групп зубов как с вестибулярной, так и с язычной, небной поверхностей. Альвеолярный отросток начинает формироваться рано, внутриутробно, с отложения минералов в виде небольших островков матрикса, окружающих зачаток зуба. Эти небольшие кальцифицированные области увеличиваются в размерах, сливаются, ремоделируются до тех пор, пока масса костной ткани не оформится вокруг полностью прорезавшегося зуба. Наружная поверхность кости покрыта неминерализованной тканью. Надкостница содержит коллагеновые волокна, остеобласты, остеокласты. Костномозговые пространства внутри кости выстланы эндостом, имеющим некоторые особенности строения.

Основными клетками костной ткани являются остеобласты, остеокласты и остеоциты.

Остеобласты и остеокласты находятся в следующих участках:

1 .

На поверхности

костных трабекул в губчатой кости.

.

На поверхности

костных трабекул в губчатой кости.

2. На наружной поверхности кортикальной кости.

3. На внутренней поверхности кортикальной кости.

4. В ячейке кости альвеолы ближе к периодонтальной связке.

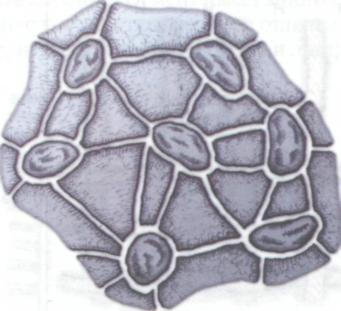

Рис. 1.16. Остеоциты, контактирующие между собой посредством цитоплазматических отростков.

О стеобласты

вырабатывают остеоид, состоящий из

коллагеновых волокон и матрикса, который

содержит, в основном, гликопротеины

и протеогликаны. Этот костный матрикс,

или остеоид, подвергается кальцификации,

впоследствии трансформируется в

гидроксиаппатит. В период созревания

и кальцификации остеоида некоторые

из остеобластов попадают в остеоид.

Клетки, присутствующие сначала в

остеоиде, а затем в кальцифицированной

кости, называются остеоцитами.

Остеоциты контактируют друг с другом

посредством цитоплазматических

отростков (рис. 1.16).

Поверхность

между остеоцитами и их цитоплазматическими

отростками, с одной стороны, и

кальци-фицированным матриксом, с другой,

очень велика. Подсчитано, что площадь

поверхности кости между клетками и

матриксом в объеме 1

дм3

достигает

250

м2.

Такая большая площадь необходима для

регуляции посредством гормональных

механизмов уровня сывороточного

кальция и фосфора.

стеобласты

вырабатывают остеоид, состоящий из

коллагеновых волокон и матрикса, который

содержит, в основном, гликопротеины

и протеогликаны. Этот костный матрикс,

или остеоид, подвергается кальцификации,

впоследствии трансформируется в

гидроксиаппатит. В период созревания

и кальцификации остеоида некоторые

из остеобластов попадают в остеоид.

Клетки, присутствующие сначала в

остеоиде, а затем в кальцифицированной

кости, называются остеоцитами.

Остеоциты контактируют друг с другом

посредством цитоплазматических

отростков (рис. 1.16).

Поверхность

между остеоцитами и их цитоплазматическими

отростками, с одной стороны, и

кальци-фицированным матриксом, с другой,

очень велика. Подсчитано, что площадь

поверхности кости между клетками и

матриксом в объеме 1

дм3

достигает

250

м2.

Такая большая площадь необходима для

регуляции посредством гормональных

механизмов уровня сывороточного

кальция и фосфора.

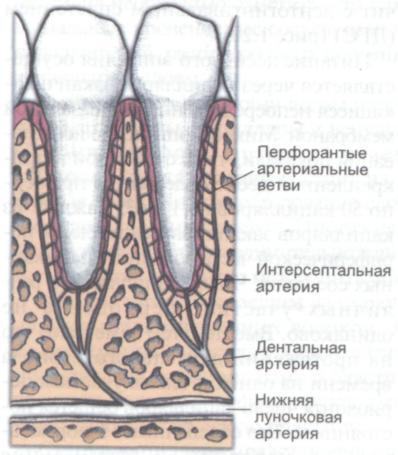

Рис. 1.17. Дентальные артерии с ее более мелкими ветвями.

Кровоснабжение периодонта Кровеносная система периодонта

В кровоснабжении тканей периодонта

большая роль отводится дентальным

артериям (рис. 1.17),

являющимся

ветвями верхних и нижних альвеолярных

артерий. Ветви дентальных артерий

называются интрасептальными артериями.

кровоснабжении тканей периодонта

большая роль отводится дентальным

артериям (рис. 1.17),

являющимся

ветвями верхних и нижних альвеолярных

артерий. Ветви дентальных артерий

называются интрасептальными артериями.

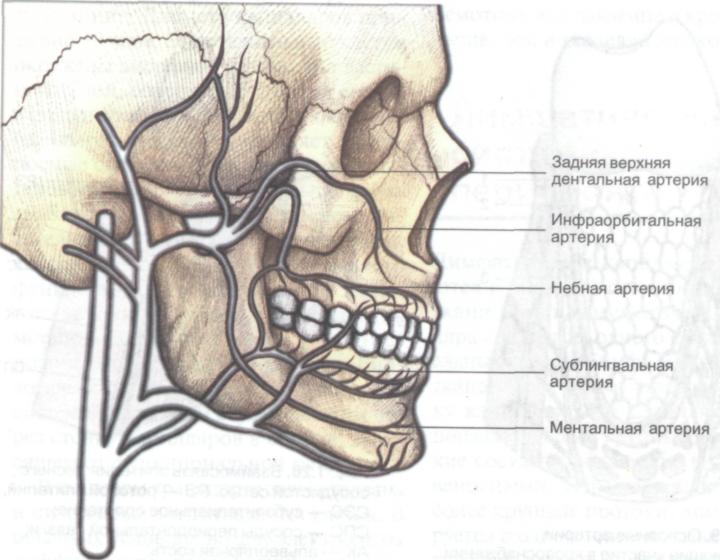

Рис. 1.18. Крупные артериальные стволы, принимающие участие в кровоснабжении тканей периодонта.

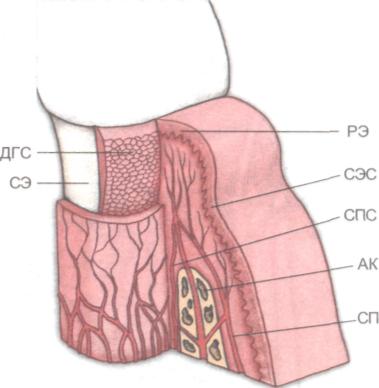

Терминальными ветвями интрасептальных артерий являются перфорантные артерии, пронизывающие компактную пластину на всех уровнях лунки зуба. Эти артерии анастомозируют в периодонтальном пространстве с сосудами, начинающимися в апикальном отделе периодонтальной связки. Десна кровоснабжается главным образом субпериостальными сосудами, которые являются терминальными ветвями подъязычной, щечной, лицевой, большой небной, подглазничной, дентальной артерии (рис. 1.18). Свободная десна получает кровоснабжение из супрапериостальных сосудов, которые в десне анастомозируют с сосудами из кости, периодонтальной связки (рис. 1.19). Ротовой эпителий (РЭ) тесно связан с субэпителиальным сплетением (СЭС), соединительный эпителий (СЭ) граничит с дентогингивальным сплетением (ДГС) (рис. 1.20).

Питание десневого

эпителия осуществляется через

капилляры, заканчивающиеся

непосредственно под базальной мембраной.

Микроскопические исследования

показали, что в свободной и прикрепленной

десне содержится примерно 50

капилляров

на 1

мм2.

Каждый из капилляров заканчивается

петлей в периферической части

соединительнотканных сосочков. Число

капилляров в различных участках

периодонта не одинаково. Вместе с тем

замечено, что на протяжении длительного

периода времени на одних и тех же у частках

периодонта число капилляров остается

постоянным. Это обеспечивает в

нормальных условиях стабильное

кровоснабжение периодонта. Относительно

щелевого и соединительного эпителия

необходимо отметить, что терминальные

кровеносные сосуды имеют вид сплетений,

расположенных под эпителиальным

слоем.

частках

периодонта число капилляров остается

постоянным. Это обеспечивает в

нормальных условиях стабильное

кровоснабжение периодонта. Относительно

щелевого и соединительного эпителия

необходимо отметить, что терминальные

кровеносные сосуды имеют вид сплетений,

расположенных под эпителиальным

слоем.

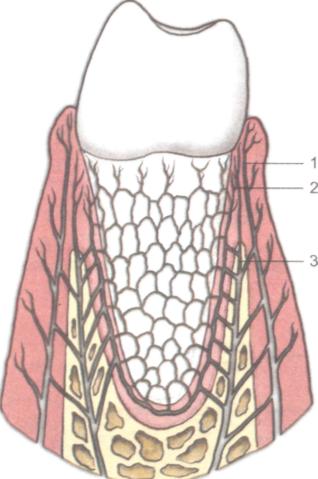

Рис. 1.19. Основные артерии, принимающие участие в кровоснабжении десны: 1 — супрапериостальная артерия; 2 — артерия периодонтальной связки; 3 — внутрикостная артерия.

В соединительной ткани десны находятся артериолы, капилляры и венулы. Средний диаметр артериол равен 100 мкм. Стенка артерий состоит из 3 и более слоев. Интима образования слоем эндотелиальных клеток. Иногда небольшое количество соединительнотканных волокон находится между интимой и средним слоем, состоящим из циркулярных гладкомышечных волокон. В более крупных сосудах адвентиция представлена коллагеновыми и эластическими волокнами, формирующими наружную эластическую пластину.

С тенка

капилляра представлена одним слоем

эндотелиальных клеток, соединяющихся

друг с другом при помощи интерцеллюлярной

цементирующей субстанции. Диаметр

капилляров примерно 10

мкм.

Эндотелиальные клетки окружены аморфной

базальной пластиной. Слой, содержащий

тонкие соединительнотканные фибриллы,

окружает базальную

мембрану,

отделяет кровеносные сосуды от

окружающего колла-генового матрикса.

Артериальная кровь снабжает ткани десны

кислородом, питательными веществами,

гормонами, которые необходимы для

нормального функционирования периодонта.

Удаление двуокиси углерода и продуктов

метаболизма осуществляется через

венозное русло. В норме транспорт

биологических веществ между кровеносной

системой и тканями осуществляется

через стенку капилляров в объеме,

зависящем от функциональной нагрузки.

тенка

капилляра представлена одним слоем

эндотелиальных клеток, соединяющихся

друг с другом при помощи интерцеллюлярной

цементирующей субстанции. Диаметр

капилляров примерно 10

мкм.

Эндотелиальные клетки окружены аморфной

базальной пластиной. Слой, содержащий

тонкие соединительнотканные фибриллы,

окружает базальную

мембрану,

отделяет кровеносные сосуды от

окружающего колла-генового матрикса.

Артериальная кровь снабжает ткани десны

кислородом, питательными веществами,

гормонами, которые необходимы для

нормального функционирования периодонта.

Удаление двуокиси углерода и продуктов

метаболизма осуществляется через

венозное русло. В норме транспорт

биологических веществ между кровеносной

системой и тканями осуществляется

через стенку капилляров в объеме,

зависящем от функциональной нагрузки.

Рис. 1.20. Взаимосвязь эпителия десны с сосудистой сетью: РЭ — ротовой эпителий; СЭС — субэпителиальное сплетение; СПС — сосуды периодонтальной связки; AK — альвеолярная кость; СП — супрапериостальные сосуды; ДГС — дентогингивальное сплетение; СЭ — соединительный эпителий.

В тканевом транспорте задействована и цитоплазма эпителиальных клеток. В обычных условиях вода и электролиты диффундируют через стенки капилляров. Это возможно благодаря небольшому гидростатическому давлению внутри сосудов по сравнению с внесосудистыми тканями. В норме высокомолекулярные субстанции из плазмы не могут пройти через стенку сосуда в тканевую жидкость, и плазменные протеины никогда не присутствуют в экстраваскулярных компонентах.

Регуляция капиллярной циркуляции и изменение стенки капилляров осуществляются прямыми и непрямыми механизмами. Хотя капилляры находятся под прямым контролем нервной системы, в некоторой степени на их состояние влияют локальные химические механизмы. Накопление в тканях метаболитов (гистамин), недостаток кислорода, увеличение содержания двуокиси углерода, приводящие к изменению pH, являются причинами дилатации сосудов и повышения проницаемости их стенок. Переход метаболитов в венозную кровь оказывается возможным благодаря тому, что осмотическое давление в крови отчасти выше, чем в тканевой жидкости.