Лекция № 4

Клинические лабораторные исследования мокроты.

Вопрос № 1.

Анализ мокроты как диагностический тест при заболеваниях легких.

Откуда берется мокрота, товарищи?

![]()

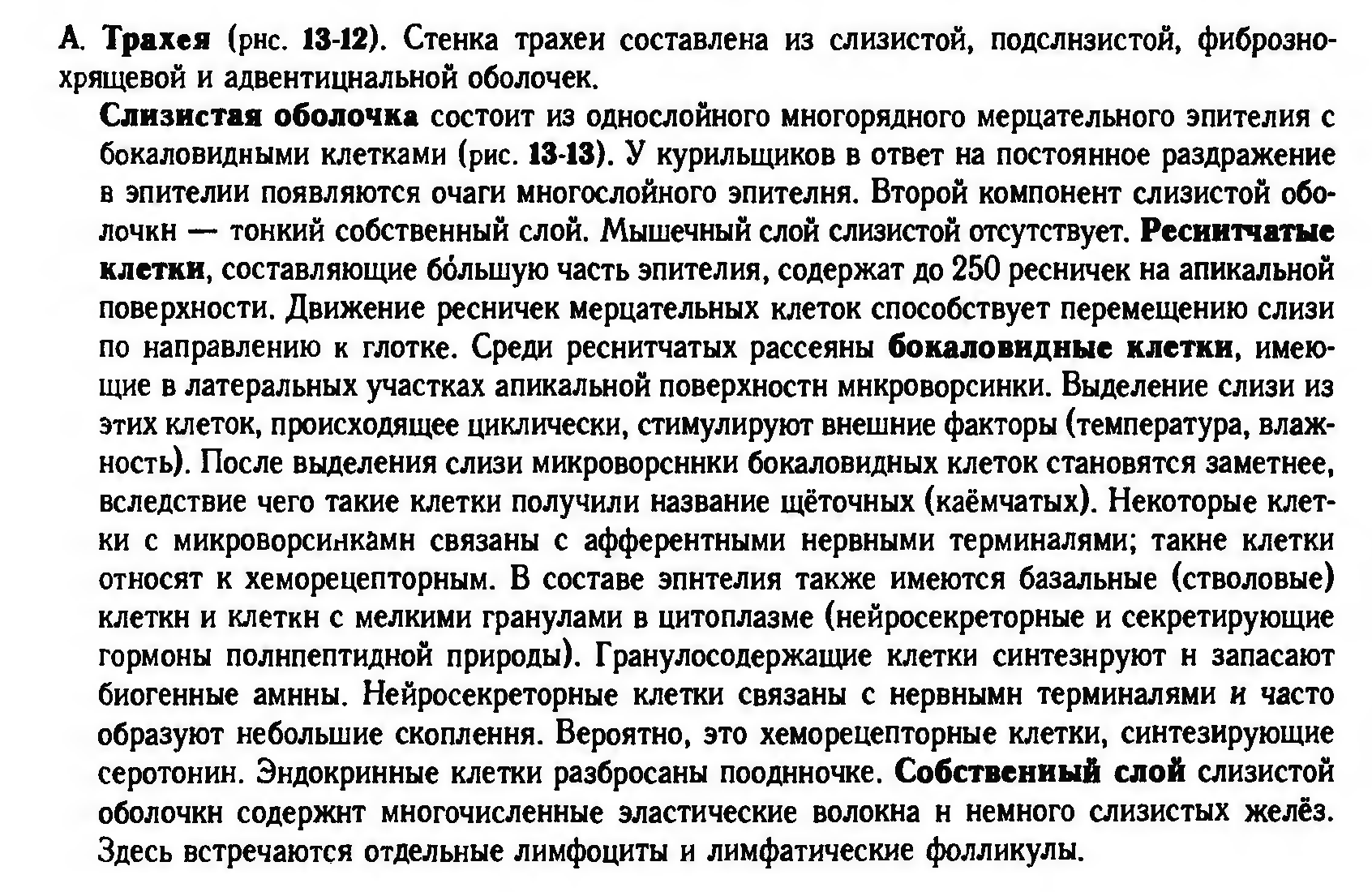

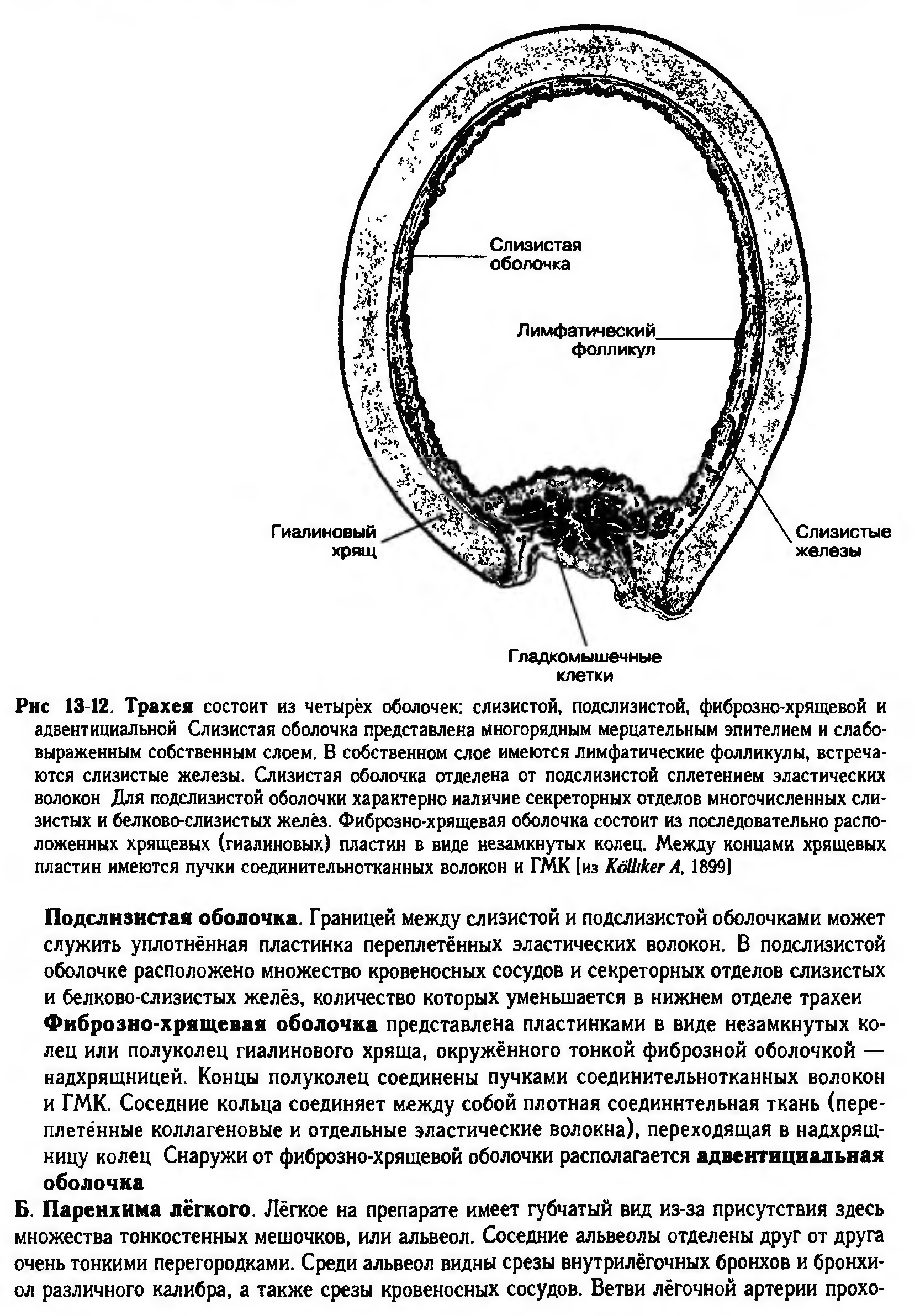

МОКРОТА - выделяемый при отхаркивании патологически измененный трахеобронхиальный секрет, к к-рому в носовой части глотки и полости рта обычно примешиваются слюна и секрет слизистой оболочки и придаточных (околоносовых) пазух. В норме трахеобронхиальный секрет состоит из слизи, секретируемой серозными и слизистыми железами и бокаловидными клетками слизистой оболочки трахеи и крупных бронхов. Объем его колеблется от 10 до 100 мл в сутки; все это количество здоровый человек обычно проглатывает. Трахеобронхиальный секрет обладает бактерицидными свойствами; выведение его, обусловленное движениями ресничек эпителия трахеи и бронхов, способствует очищению дыхательных путей от микроорганизмов, частичек пыли, продуктов метаболизма и клеточного детрита. Появление М. обычно связано с увеличением количества и изменением состава трахеобронхиального секрета (напр., при инфекционном или аллергическом воспалении слизистой оболочки бронхов, раздражающем действии вдыхаемого воздуха), а также с нарушением механизмов его удаления. Увеличение количества трахеобронхиального секрета часто сочетается с изменением его вязкоэластических свойств, что при ослаблении функции реснитчатого эпителия бронхов ведет к замедлению движения слизи по бронхиальному дереву вплоть до образования слизистых пробок, закупоривающих мелкие бронхи и способствующих развитию инф. процесса.

Получение мокроты для исследования.

1) Собирать М. лучше утром, когда она наиболее богата микрофлорой.

2) Перед отхаркиванием необходимо прополоскать рот слабым р-ром антисептика (напр., раствором фурацилина 1: 50 ООО), затем кипяченой водой, чтобы в М. было меньше примеси слюны.

3) Мокроту собирают в стерильный сосуд (лучше в чашку Петри) и доставляют в лабораторию. Наиболее достоверными являются результаты исследования микрофлоры трахеобронхиального секрета, полученного из бронхов при бронхоскопии. В случае необходимости при отсутствии М. или очень малом ее количестве делают смыв из бронхов изотоническим р-ром хлорида натрия. С помощью фибробронхоскопа получают бронхиальный секрет из сегментарных бронхов для цитологического исследования.

4) При необходимости мокроту сохраняют в прохладном месте (в холодильнике) не более 2–3 ч. При более длительном хранении погибают малоустойчивые виды микроорганизмов (стрептококки), развиваются процессы брожения и гниения, искажающие результаты исследования.

5) Нативный препарат. Мокроту, помещенную в чашке Петри, распределяют с помощью шпателя и иглы до получения полупрозрачного слоя (шпатель и иглу захватывают правой и левой рукой в виде писчего пера). Это делают очень осторожно, чтобы не разрушить имеющиеся в мокроте образования. Полупрозрачный слой мокроты просматривают на черном и белом

фоне и отбирают частицы, которые отличаются по цвету, консистенции и форме. Найденные образования выделяют из основной массы режущими движениями инструментов, стараясь не повредить выделенные частицы. Отобранный материал переносят на предметное стекло, при этом более плотные по консистенции образования помещают ближек центру препарата, а менее плотные — по периферии. Материал накры-

вают покровным стеклом. Обычно на одном предметном стекле готовят два препарата, что обеспечивает максимальный просмотр отобранного материала. В правильно приготовленных препаратах мокрота не выходит за пределы покровного стекла.

Дезинфекция мокроты

Автоклавирование в течение 30 мин при полутора атмосферах и Т 110 градусов.

Кипячение в течение 1ч в 1-2% растворе гидрокарбоната натрия (сода пищевая)

Воздействие 5% хлорамина с активатором-сульфатом аммония в течение полутора часов.

Посуда моется и высушивается, предметные стекла обеззараживаются как у пункте 3, промывают проточной и дистиллированной водой, высушивают.

Макроскопическое исследование.

КОЛИЧЕСТВО

Суточное количество мокроты колеблется в широких пределах — от 1 до 1000 мл и более.

Скудное количество мокроты выделяется при воспалении дыхательных путей:

-ларингите, трахеите, остром бронхите;

-бронхиальной астме вне приступа;

-бронхопневмонии.

При хроническом бронхите, туберкулезе легкого мокроты выделяется 25–100 мл.

Обильное количество мокроты (от 0,5 до 2 л) выделяется при:

• бронхоэктатической болезни;

• абсцессе легкого;

• некоторых глистных заболеваниях.

Цвет мокроты.

Чаще мокрота бесцветная, присоединение гнойного компонента придаёт ей зеленоватый оттенок, что наблюдают при абсцессе лёгкого, гангрене лёгкого, бронхоэктатической болезни, актиномикозе лёгкого. При появлении в мокроте примеси свежей крови мокрота окрашивается в различные оттенки красного цвета (мокрота при кровохаркании у больных туберкулёзом, актиномикозом, раком лёгкого, абсцессом лёгкого, при инфаркте лёгкого, сердечной астме и отёке лёгких).

Мокрота ржавого цвета (при крупозной, очаговой и гриппозной пневмонии, при туберкулёзе лёгких с творожистым распадом, застое в лёгких, отёке лёгких, при лёгочной форме сибирской язвы) или мокрота коричневого цвета (при инфаркте лёгкого) указывает на содержание в ней не свежей крови, а продуктов её распада (гематин).

Грязно-зелёный или жёлто-зелёный цвет может иметь мокрота, отделяющаяся при различных патологических процессах в лёгких, сочетающихся с наличием у больных желтухи.

Жёлто-канареечный цвет мокроты иногда наблюдают при эозинофиль-

ных пневмониях. Отхождение мокроты цвета охры возможно при сидерозе

лёгкого.

Черноватая или сероватая мокрота бывает при примеси угольной пыли

и у курильщиков.

Мокроту могут окрашивать некоторые ЛС, например, рифампицин окра-

шивает отделяемое в красный цвет.

Характер

КОНСИСТЕНЦИЯ

Мокрота бывает жидкой, тягучей, студенистой, умеренно вязкой, вязкой консистенции. Вязкость мокроты во многом зависит от содержания в ней микроорганизмов, протеолитические ферменты которых способствуют разложению мокроты. При усилении воспалительного процесса в бронхах наряду с увеличением количества белка, лейкоцитов и общей численности патогенных микроорганизмов, как правило, отмечается разжижение мокроты. Антибактериальная терапия способствует сгущению мокроты.

.

ДЕЛЕНИЕ НА СЛОИ

При болезнях с обильным отделением не очень густой мокроты

в стеклянном сосуде она обычно расслаивается.

Двухслойная мокрота — гной и серозная жидкость — характерна

для абсцесса легкого. Трехслойная — гной, серозная жидкость и пенистый слой с приме-

сью слизи — для бронхоэктатической болезни, гангрены, гнилостного

бронхита, иногда туберкулеза (при наличии каверн).

Микроскопическое исследование

ЭПИТЕЛИЙ И ДРУГИЕ КЛЕТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Плоский эпителий — это слущенный эпителий слизистой оболочки ротовой полости, носоглотки, надгортанника и голосовых связок, имеющий вид плоских тонких клеток с небольшим пикнотическим ядром и гомогенной цитоплазмой. Обнаруживается в любом образце мокроты. Особого диагностического значения не имеет.

Цилиндрический или призматический мерцательный эпителий. Может иметь различную форму, преимущественно клиновидную, реже — округлую, треугольную, неправильную; округлое или овальное ядро расположено преимущественно эксцентрично, ближе к базальной части клетки, с наличием в широкой (апикальной) части клетки кутикулы и ресничек, четко очерченной гомогенной цитоплазмы.

Одиночные клетки встречаются в любой мокроте, а в большом количестве — при поражениях дыхательных путей (бронхит, бронхиальная астма).

Нейтрофильные гранулоциты при большом увеличении имеют вид округлых, иногда неправильной формы клеток диаметром 10–12 мкм с зернистой цитоплазмой и ядром, состоящим из нескольких сегментов. Появляются они в мокроте при различных воспалительных процессах в органах дыхания; больше всего их наблюдается при гнойном воспалении, при котором они часто подвергаются жировой дистрофии и распаду, поэтому в некоторых местах препарата находят зернистую

бесструктурную массу.

Эозинофильные гранулоциты встречаются в мокроте в виде отдельных клеток, а также групп и скоплений. Клетки имеют округлую форму и заполнены зернистостью одинакового размера и одинаковой формы. В нативном препарате эозинофильные лейкоциты легко отличить от других клеток по этой однородной крупной блестящей зернистости. Для более точного распознавания эозинофилов препарат окра-

шивают по Паппенгейму точно так же, как и мазки крови, но в течение

меньшего времени (8–10 минут). В большом количестве эозинофилы наблюдаются в мокроте при аллергических состояниях (бронхиальная астма, эозинофильный брон-

хит) и гельминтозах (эхинококкоз легкого).

Эритроциты встречаются в мокроте главным образом в неизмененном виде при разрушении ткани легкого, при пневмонии, инфаркте легкого и т. д.

Альвеолярные макрофаги — крупные клетки круглой формы размером от 10 до 25 мкм (в 2–3 раза больше лейкоцитов) ретикуло-эндотелиального происхождения. В окрашенных препаратах цитоплазма их пенистая, бледно-голубого цвета, с отчетливыми контурами. Характерной особенностью альвеолярных макрофагов является наличие в их цитоплазме разнообразных включений — фагоцитированной

угольной пыли, табачного пигмента, бесцветных миелиновых зерен,

капель жира и др. (рис. 24).

Альвеолярные макрофаги, содержащие гемосидерин или эритро-

циты, называются «клетками сердечных пороков» или сидерофагами.

«Клетки сердечных пороков» встречаются при попадании эрит роцитов

в полость альвеол. Это может наблюдаться при застое в малом круге

кровообращения, особенно митральном стенозе, а также при инфаркте

легкого, кровоизлияниях, пневмонии. Для более достоверного опреде-

ления вышеуказанных клеток проводят так называемую реакцию на

берлинскую лазурь: с препарата, в котором были обнаружены альвео-

лярные фагоциты с золотисто-желтой зернистостью, снимают покровное

стекло и подсушивают его на воздухе. На препарат наливают 1–2 капли