- •Содержание

- •Часть 1-я. Концепция

- •Часть 2-я. Методы

- •Предисловие

- •Методология как механизм познания истории

- •Сопоставление учебного и научного знаний

- •Часть 1. Концепция Лекции 2‑3. Методологизация исторического мышления Лекция 2

- •Лекция 3 (продолжение) синергетическое видение истории

- •Волны цикла в исторической синергетике

- •Периодизация истории Беларуси с позиции синергетики (конец XIX в. ‑ 2008 г.)

- •Лекция 4. Социальные функции исторической науки

- •Оценка работы студентов по дисциплине в семестре

- •И. П. Павлов

- •Лекция 5. Принципы исторического исследования

- •А. Н. Нечухрин

- •Лекция 6. Структура исторического исследования

- •А. Н. Нечухрин

- •Часть 2. Методы Лекция 7. Традиционные методы исторического познания

- •Л. Д. Ландау

- •В. О. Ключевский

- •В. О. Ключевский

- •Лекция 8. Количественные методы в историческом исследовании

- •Определение числа наблюдений по данной величине вероятности р и данной допускаемой ошибке mдоп.

- •Лекции 9. Психоисторические методы

- •Значения символов

- •Символы социальных посланий

- •Методы понимания текста

- •Лекция 12-я. Методология и социальные науки

- •Практикум

- •Научного познания

- •Определите, каким из традиционных методов характеризуется каждый из приведенных ниже примеров. Докажите правомерность / ошибочность Вашего ответа.

- •Занятие 2. Математико-статистические методы исторического исследования

- •Определение числа наблюдений по данной величине вероятности р и данной допускаемой ошибке mдоп.

- •Извлечение из инвентаря Мядельской волости от 3 августа 1545 г.

- •Xcp ycp их средние величины, равные

- •6. Какой из приведенных ниже рядов соответствует шкале интервалов?

- •7. Какой из приведённых ниже рядов соответствует шкале порядка?

- •8. Роль группировки в историческом исследовании:

- •Исследования. Дискурс-анализ

- •Междисциплинарность в историческом познании

- •Сравнительная модульно-рейтинговая оценка работы студентов по курсу «Методология истории» в 2009 / 2010 учебном году

- •Сценарий форума Социокультурные измерения истории

- •Сравнительная модульно-рейтинговая оценка работы студентов по курсу «Методология истории» в 2009 / 2010 учебном году

- •Литература

- •Методология истории (Курс лекций для студентов, магистрантов, аспирантов исторических специальностей)

Волны цикла в исторической синергетике

Зарождение нового порядка (созидательная роль случайности, развитие точек бифуркации, объединение малых систем) |

Сохранение порядка (в развитом состоянии флуктуации, неустойчивой системы, появление хаоса) |

1) полная открытость системы |

1) стремление к самоизоляции |

2) активизация рыночных отношений |

2) государственное и централизованное регулирование экономики |

3) усиление социального метаболизма (промежуточного обмена) |

3) тенденция к социальной однородности |

4) стремительная динамика социальных изменений |

4) исключение кардинальных перемен |

5) доминирование либеральных ценностей |

5) централизм и авторитаризм |

6) индивидуальный и автономный моральный статус личности |

6) доминирование консервативной идеологии и традиционных ценностей в культуре и нравственности |

Приведенная таблица 2 является надежным компасом в определении циклов функционирования изучаемых социальных систем. Напомним, что принципы исторического познания включают и такое универсальное правило, как системность. Это положение обязывает исследователя (ученого, учителя, студента) рассматривать изучаемый объект (предмет) исторической действительности именно с указанной позиции или с использованием тех или иных системных элементов синергетических эффектов.

Синергетика, как отмечалось выше, интересна нам, историкам, своей обращенностью к личности, причем обычной, как таковой, независимо от занимаемого положения в обществе и государстве. Если Г. В. Плеханов рассуждал о роли личности в истории выдающейся и вместе с тем детерминированной объективными условиями, то представители синергетической парадигмы наделяют такой ролью любую нормальную личность в масштабе той или иной области занятий, страны и мира.

Убийство 15 июня 1914 г. наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда неизвестным студентом Гаврилой Принципом не просто повод к развязыванию мировой войны. А революция пробуждает самые различные по характеру личности к самым что ни на есть заметным действиям.

Освоение синергетической парадигмы вызвало потребность в ее применении к решению конкретной научно-исторической задачи. А близость 60-летия великой победы над фашистской Германией наталкивала на удовлетворение этой потребности путем анализа свидетельств войны. При этом оказалось соблазнительным осветить уже имеющийся огромный материал с позиции столкновения двух мощных, хотя и различных социальных систем фашистской Германии и Советского Союза, используя известный понятийный аппарат синергетики.

II

В ходе разработки проблемы приходило осознание того, что синергетика в ее применении к истории не просто некий новый метод, который следует усвоить и использовать при интерпретации исторических фактов, пусть и достаточно известных. В канун 60-летия Великой победы внимание невольно сосредоточилось на событиях, которые еще вообще не обсуждались в рассматриваемой парадигме, исторических фактах Второй мировой и Великой Отечественной войны. Синергетический подход в истории предполагал создание модели для решения исследовательской задачи в области историографии, требующей своего, необычного, мышления.

Накопленный опыт, без какой-либо претензии на создание некоего образца решения проблемы в заданной парадигме, получил отражение в монографии «Народ во Второй мировой и Великой Отечественной войне: синергетический взгляд на историю» [6]. Поскольку война была кровавым столкновением различных мировых систем, она рассматривается в синергетической системе Мир, а Беларусь в единой подсистеме СССР. Выделен цикл с его двумя режимами:

Сохранения порядка Система Мир в преддверии схватки ее основных антиподов (1939‑1941 гг.);

Хаоса Пресечение попытки установления мирового господства военным путем (1941‑1945 гг.), когда в смертельной схватке столкнулись подсистема «фашистская Германия и с ее сателлиты» и подсистема «СССР и страны антигитлеровской коалиции».

В сопоставлении этих подсистем разграничиваются два их внутренних режима:

I. 1941‑1942 гг. для СССР, в т. ч. БССР, состояние беспорядка Перестройка на военный лад, когда проявила себя гражданская инициатива, давшая возможность государственным структурам оправиться и утвердить в стране чрезвычайное положение;

для Германии состояние «немецкого распорядка» «Фашистский триумф», фигурально представленный на рисунке на А. В. Ставицкого «Противостояние», где «демон» заполонил большую часть пространства в сравнении с «ангелом» (см. обложку вышеназванной монографии).

II. 1943‑1945 гг. для СССР Военная унификация структур социума и достижение Победы, что обеспечивалось политическим режимом военной диктатуры, централизацией управления хозяйством и жестким контролем частной инициативы, усилением тенденции к социальной однородности и введением карточной системы снабжения населения, доминированием консервативной идеологии и обращением к «патриотической традиции русского народа» и церкви;

для Германии Появление флуктуаций и погружение в состояние хаоса.

Предложенная подборка документального материала, в т. ч. фото (некоторые из них опубликованы впервые), подтверждает представленную схему. Центральными в подборке можно считать следующие документы: со стороны СССР «Из письма рабочих Урала и Сибири И. В. Сталину от 15 сентября 1941 г.» [6, с. 52]; со стороны Германии «Отрывок из служебного циркуляра СД ‘Сообщения из рейха’ от 15 апреля 1943 г. об образе русского человека у немецкого населения» [6, с. 77]. В первом из документов констатируется установление в стране Октября «фашистской системы», что и явилось причиной неудач Красной Армии в борьбе с Гитлером, и выражается уверенность в неизбежности нашей победы под руководством Сталина, Ворошилова. Буденного. Во втором документе обнажается «геббельсовская» ложь в отношении русского человека. На примере остарбайтеров отмечаются присущие ему черты религиозности, технической сообразительности, более высокой по сравнению с немцами образованности, чувство семьи и высокая нравственность, незнание телесных наказаний и др. Подобные откровения свидетельствуют о смене режимов хаоса и порядка у противоборствующих сил в пользу системы СССР и неизбежности ее победы.

Накопленный опыт стимулировал к постановке и решению более сложной задачи ‑ созданию альтернативной истории Беларуси XX в., положив в ее основу антропологический подход и синергетические эффекты. Была адаптирована к поставленным задачам схема, ранее предложенная В. А. Латышевой [7, с. 109, 116]. При этом на вооружение взята следующая технология разработки темы:

1) человек (личность, её роль в истории) как основополагающая категория в историческом познании;

2) логистическое представление динамики численности и состава населения Беларуси и кадров Коммунистической партии Беларуси, на основе чего определяются периоды режимов стабильного (подъёмов спадов) и хаотического состояний в развитии Беларуси, т. е. осуществляется новая (уточнённая) периодизация отечественной истории в конце XIX начале XXI в.;

3) историческая повседневность, главным образом представленная в мышлении человека как такового.

Основой такой истории должна была стать разработанная на кафедре источниковедения гипотетическую схему (график) рассматриваемого исторического процесса:

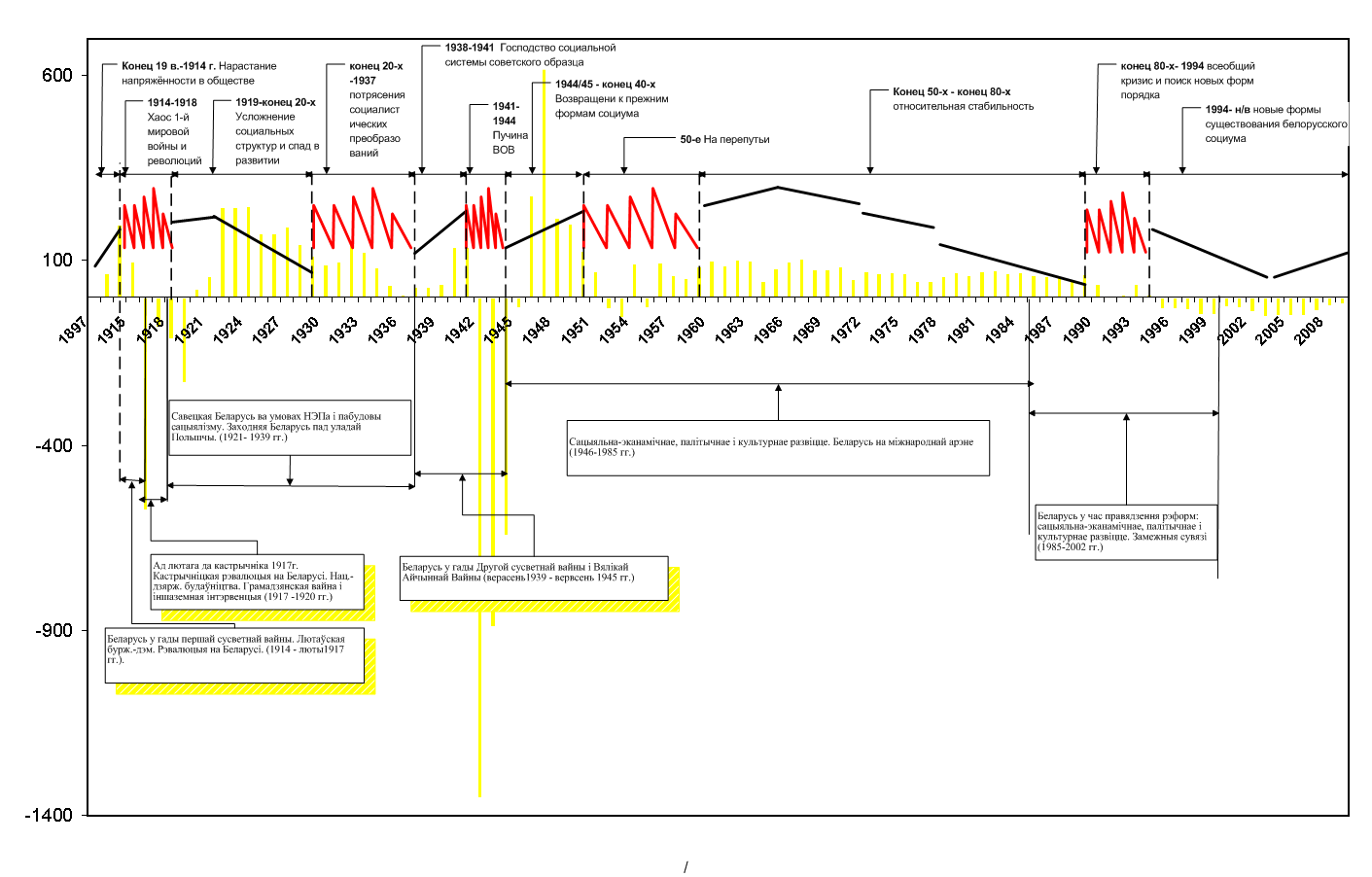

Рис. 1. График динамики численности населения Беларуси в период 1897 2008

(в современных границах) и кадров Коммунистической партии Беларуси в период 1917 1991 гг.

* Обозначения: ломаная линия период хаоса, сплошная линия стабильное снижение либо рост. Сверху названы периоды, выделяемые на основе логистического распределения; снизу соответствующие (для сравнения) учебному пособию «Гісторыя Беларусі: у 2 ч.: вучэб. дапам. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля». Минск: Універсітэцкае, 2003.

На основе графика была разработана новая периодизация истории Беларуси, представленная в ниже следующей таблице 3.

Таблица 3