- •Санкт-петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

- •Часть 1

- •Под общей редакцией

- •Введение

- •1. Общие рекомендации

- •1.1. Проверка очевидного

- •1.2. Запись результатов эксперимента

- •1.3. Схемы и графики

- •1.4. Вычисления

- •2. Рекомендации по обработке результатов измерений

- •2.1. Погрешности измерений

- •2.2. Порядок обработки результатов прямых измерений

- •2.3. Пример обработки прямых измерений

- •Механика Лабораторная работа № 1 закон гука

- •Лабораторная работа № 2 определение периода свободных колебаний груза на пружине

- •Лабораторная работа № 3 изучение колебательного движения с помощью оборотного маятника

- •Лабораторная работа № 5 статистическая обработка результатов измерений периода колебаний пружинного маятника

- •Теоретическое значение периода колебаний

- •Экспериментальные значения периода колебаний

- •Сводная таблица результатов обработки экспериментальных данных

- •Лабораторная работа № 6 статистическая обработка результатов измерений периода колебаний крутильного маятника

- •Средние значения и погрешности измерения периода крутильных колебаний

- •Лабораторная работа № 12 определение момента инерции маятника обербека

- •Лабораторная работа № 13 определение момента инерции тела методом крутильных колебаний

- •Результаты измерений и вычислений момента инерции тела (диска, шара, кольца)

- •Лабораторная работа № 13а определение момента инерции тела методом крутильных колебаний

- •Молекулярная физика Лабораторная работа № 20 распределение максвелла

- •Задание 1 Получение функции распределения электронов по скоростям

- •Задание 2 Линеаризация графика функции распределения Максвелла

- •Результаты экспериментов

- •Данные для построения графика ln(f(X)/X)

- •Лабораторная работа № 21 определение коэффициента внутреннего трения жидкости методом стокса

- •Лабораторная работа № 23 распределение больцмана

- •Лабораторная работа № 24 определение отношения ср/cv методом клемана и дезорма

- •Задание 1 Определение показателя адиабаты для воздуха

- •Лабораторная работа №25 измерение коэффициента вязкости жидкости капиллярным методом

- •Электричество Лабораторная работа № 31 исследование электрического поля

- •Лабораторная работа № 33 измерение электродвижущей силы источника электрической энергии

- •Разделив равенства (3) и (2) почленно, получим

- •Лабораторная работа № 34 измерение сопротивлений методом моста постоянного тока

- •Лабораторная работа № 35 исследование цепи постоянного тока

- •Лабораторная работа № 36 исследование закона ома для линейных и нелинейных элементов электрической цепи

- •Лабораторная работа № 37 измерение сопротивления проводника

- •Результаты измерений сопротивления проводника по схеме 1

- •Результаты измерений сопротивления проводника по схеме 2

- •Список используемой литературы

- •Содержание

- •Часть 1

- •197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 14.

Данные для построения графика ln(f(X)/X)

|

U = x |

U = x2 |

(x) |

(x)/x |

ln ((x)/x) |

1 2 3 4 5 |

|

|

|

|

|

4. По данным табл. 20.2 постройте график ln ((x)/x) и сделайте выводы по проделанной Вами работе.

Контрольные вопросы

1. Как изменится график I/x = f(x) при увеличении (уменьшении) температуры катода?

2. О чем говорит линейность графика ln ((x)/x)?

3. Как изменится график ln ((x)/x) при увеличении (уменьшении) температуры катода?

4. Почему функции распределения Максвелла для идеального газа и электронного газа в вакуумном диоде отличаются?

5. Чему равна площадь под графиком I/x = f(x)?

Лабораторная работа № 21 определение коэффициента внутреннего трения жидкости методом стокса

Цель работы

Определение коэффициента внутреннего трения (вязкости) жидкости методом Стокса.

Оборудование

Цилиндр с вязкой жидкостью.

Шарики различных диаметров.

Микрометр.

Секундомер.

Основные сведения

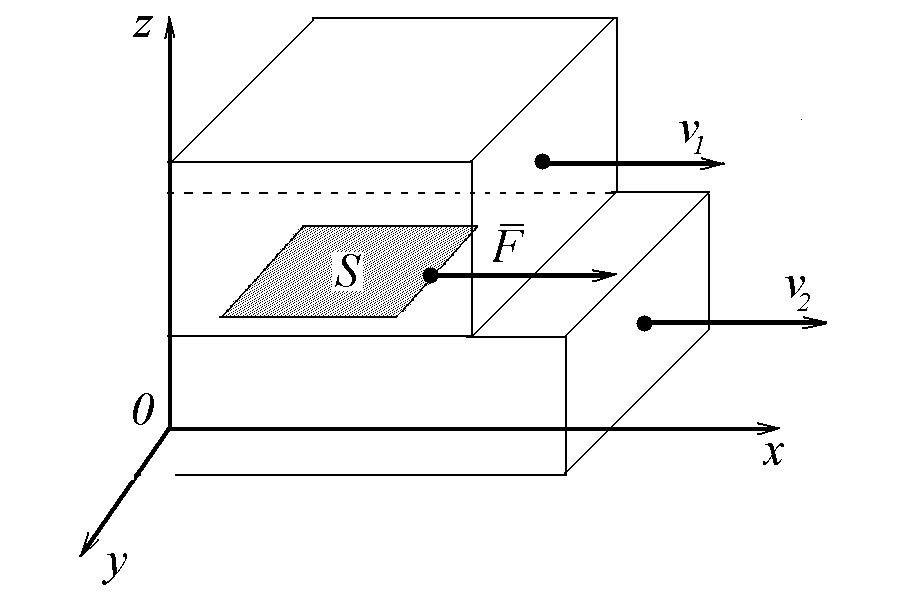

В жидкости разные слои могут иметь различные скорости движения друг относительно друга (рис. 21.1).Так как молекулы жидкости вследствие теплового движения могут переходить из одного слоя в другой, перенося с собой количество движения (импульс), то со стороны слоя, движущегося с относительно большей скоростью, на слой, движущийся с меньшей скоростью, действует ускоряющая сила. Наоборот, со стороны слоя, движущегося медленно, на быстро движущийся слой действует задерживающая сила. Эти силы, называемые силами внутреннего трения, направлены по касательной к поверхности слоев.

На рис. 21.1 выделены пунктиром два слоя жидкости, отстоящие друг от друга на расстоянии z. Скорости слоев — v1 и v2 — соответственно, а разность их скоростей v = v1 – v2.

Величина dv/dz, показывающая, насколько быстро меняется скорость при переходе от слоя к слою (резкость изменения скорости), носит название производной скорости. Размерность производной скорости [1/c].

Рассмотрим выделенную площадку соприкасающихся слоев площадью S. Величина силы внутреннего трения F будет тем больше, чем больше рассматриваемая площадь S поверхности слоя и чем больше производная скорости.

![]() . (1)

. (1)

Формула (1) называется формулой Ньютона для силы вязкого трения. Ось oZ, вдоль которой вычисляется производная скорости, направлена перпендикулярно к площади S.

Величина , зависящая от природы жидкости, называется коэффициентом внутреннего трения или коэффициентом вязкости жидкости. Коэффициент вязкости жидкости численно равен силе, действующей на единицу площади соприкасающихся слоев, когда изменение скорости в перпендикулярном к слоям направлении равно 1 (v/z = 1). Коэффициент вязкости в СИ измеряется в Па·с.

Чем больше коэффициент вязкости, тем большие силы внутреннего трения в ней возникают. Вязкость жидкости существенно зависит от температуры; с повышением температуры коэффициент вязкости жидкости уменьшается. Так, например, вязкость воды при повышении температуры от 0 до 20 градусов уменьшается почти вдвое. В отличие от жидкости, коэффициент вязкости газов возрастает с ростом температуры по закону газа ~ . Величины коэффициентов вязкости жидкостей и газов различаются на несколько порядков, например, при t = 20°C для воды = 10–3 Па·с, а для воздуха = 1,7·10–5 Па·с.

Рис. 21.1. Движение слоев жидкости с разными скоростями

Рис. 21.2. Направление сил, действующих на тело,

находящееся в вязкой жидкости

Вязкая среда оказывает движению тела определенное сопротивление. При малых скоростях и обтекаемой форме тела, когда не возникает вихрей (ламинарное движение), сила сопротивления обусловлена вязкостью жидкости. Слой жидкости, непосредственно прилегающий к твердому телу, прилипает к поверхности этого тела и увлекается им полностью. Следующий слой жидкости увлекается за телом с меньшей скоростью. Таким образом, между слоями вдоль движения возникают силы трения. Для шаров, движущихся в вязкой жидкости, по закону Стокса значение силы сопротивления

F = 6rv , (2)

где — коэффициент вязкости жидкости, r — радиус шара, v — скорость движения шара.

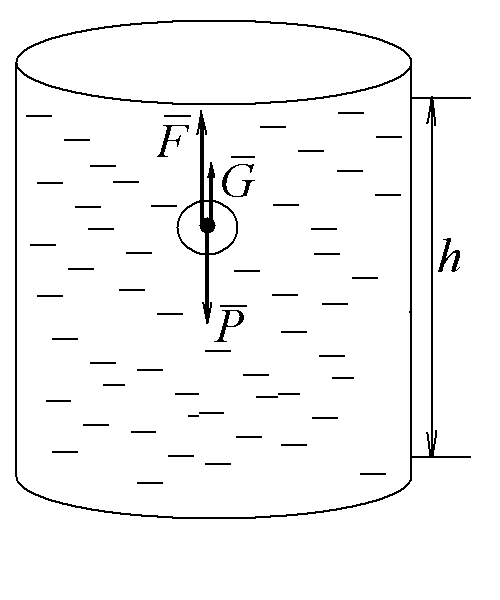

На шарик, падающий в вязкой покоящейся жидкости, действуют три силы.

1. Сила тяжести P = mg = Vшg = 4/3r3g, где ш — плотность материала шарика, g — ускорение свободного падения, V — объем шарика.

2. Выталкивающая сила G, равная по закону Архимеда весу вытесненной шариком жидкости: G = Vжg = 4/3r3жg, где ж — плотность жидкости.

3. Сила сопротивления движению шарика (Стоксова сила): F = 6rv, где — коэффициент вязкости жидкости, v — скорость равномерного движения шара.

Направление действия этих сил показано на рис. 21.2.

Почти весь путь в вязкой жидкости тело движется равномерно со скоростью v, поэтому силы уравновешивают друг друга. Имеем

P – G = F; 4/3r3(ш – ж) = 6rv0 (3)

Такое движение называется установившимся.

Решая уравнение (3) относительно коэффициента внутреннего трения , получим.

![]() . (4)

. (4)

Измеряя скорость установившегося движения v0 и зная плотности шарика и жидкости и радиус шарика, определяем численное значение коэффициента вязкости жидкости.

С другой стороны, из формулы (1) определяем характерное значение производной скорости жидкости, увлекаемой шариком.

![]() ,

,

где S = 4r2 — площадь поверхности шарика.

Считая, что dv/dz = v0/l, где l — толщина увлекаемого шариком слоя и из F = P – G для установившегося движения в этом приближении, получаем

![]()

![]() . (5)

. (5)

Таким образом, измеряя скорость установившегося движения v0 шарика радиуса r, и зная коэффициент вязкости , определяем толщину слоя, увлекаемого шариком.

Если в формулу (5) подставить (4), то получим, что толщина увлекаемого слоя для шара l 2r/3.

Порядок выполнения работы

1. Возьмите шарик и при помощи микрометра определите его диаметр d. Вычислите радиус шарика r = d/2, где d — диаметр шарика.

2. Опустите шарик в цилиндр с вязкой жидкостью. С помощью секундомера определите время t прохождения шариком пути h; скорость установившегося движения вычислите по формуле v0 = h/t.

Примечание. Верхняя метка на цилиндре с вязкой жидкостью располагается на 58 см ниже уровня жидкости. Поэтому считайте, что, начиная с верхней метки, движение шарика уже установилось.

3. Проделайте такие измерения для 5 шариков с различными диаметрами.

4. Вычислите по формуле (4) коэффициент вязкости жидкости. Плотность материала шариков и жидкости указана на установке; ускорение свободного падения g = 9,82 м/с2 (для нашей широты).

5. Данные опытов и результаты измерений занести в табл. 21.1.

Таблица 21.1.

Таблица экспериментальных результатов для определения коэффициента вязкости жидкости

№ п/п |

h, м |

r, м |

t, c |

v0, м/с |

, Па·с |

i-cp Па·с |

(i-cp)2 Па2·с2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

среднее |

- |

- |

- |

- |

|

- |

|

6. Начертите графики (см. п.1.3. Общих указаний) зависимости. Поставьте погрешности для = f(r) и v0 = f(r), где r — радиус шариков.

7. Определите погрешность измеренного значения коэффициента вязкости. Действуйте в соответствии с «Порядком обработки результатов прямых измерений (п.2.2 в Общих рекомендациях). Для пяти измерений коэффициент Стьюдента KS =2,8.

8.

Окончательный результат запишите в

виде

=

![]() (Па·с).

(Па·с).

Контрольные вопросы

1. Какова природа внутреннего трения?

2. Какие силы действуют на шарик, движущийся в вязкой жидкости?

3. Поясните, почему движение шарика в жидкости через некоторое время становится равномерным?

4. Как зависит коэффициент вязкости жидкости от радиуса и материала, из которого сделан шарик?

5. Чему равна потенциальная энергия силы вязкого трения?