- •Санкт-петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

- •Часть 1

- •Под общей редакцией

- •Введение

- •1. Общие рекомендации

- •1.1. Проверка очевидного

- •1.2. Запись результатов эксперимента

- •1.3. Схемы и графики

- •1.4. Вычисления

- •2. Рекомендации по обработке результатов измерений

- •2.1. Погрешности измерений

- •2.2. Порядок обработки результатов прямых измерений

- •2.3. Пример обработки прямых измерений

- •Механика Лабораторная работа № 1 закон гука

- •Лабораторная работа № 2 определение периода свободных колебаний груза на пружине

- •Лабораторная работа № 3 изучение колебательного движения с помощью оборотного маятника

- •Лабораторная работа № 5 статистическая обработка результатов измерений периода колебаний пружинного маятника

- •Теоретическое значение периода колебаний

- •Экспериментальные значения периода колебаний

- •Сводная таблица результатов обработки экспериментальных данных

- •Лабораторная работа № 6 статистическая обработка результатов измерений периода колебаний крутильного маятника

- •Средние значения и погрешности измерения периода крутильных колебаний

- •Лабораторная работа № 12 определение момента инерции маятника обербека

- •Лабораторная работа № 13 определение момента инерции тела методом крутильных колебаний

- •Результаты измерений и вычислений момента инерции тела (диска, шара, кольца)

- •Лабораторная работа № 13а определение момента инерции тела методом крутильных колебаний

- •Молекулярная физика Лабораторная работа № 20 распределение максвелла

- •Задание 1 Получение функции распределения электронов по скоростям

- •Задание 2 Линеаризация графика функции распределения Максвелла

- •Результаты экспериментов

- •Данные для построения графика ln(f(X)/X)

- •Лабораторная работа № 21 определение коэффициента внутреннего трения жидкости методом стокса

- •Лабораторная работа № 23 распределение больцмана

- •Лабораторная работа № 24 определение отношения ср/cv методом клемана и дезорма

- •Задание 1 Определение показателя адиабаты для воздуха

- •Лабораторная работа №25 измерение коэффициента вязкости жидкости капиллярным методом

- •Электричество Лабораторная работа № 31 исследование электрического поля

- •Лабораторная работа № 33 измерение электродвижущей силы источника электрической энергии

- •Разделив равенства (3) и (2) почленно, получим

- •Лабораторная работа № 34 измерение сопротивлений методом моста постоянного тока

- •Лабораторная работа № 35 исследование цепи постоянного тока

- •Лабораторная работа № 36 исследование закона ома для линейных и нелинейных элементов электрической цепи

- •Лабораторная работа № 37 измерение сопротивления проводника

- •Результаты измерений сопротивления проводника по схеме 1

- •Результаты измерений сопротивления проводника по схеме 2

- •Список используемой литературы

- •Содержание

- •Часть 1

- •197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 14.

Задание 1 Получение функции распределения электронов по скоростям

В данной лабораторной работе для исследования вида функции распределения по скоростям предлагается метод задерживающего потенциала.

Основной частью схемы является электронная лампа диод с подогреваемым катодом. Диод имеет катод (К), анод (А) и спираль подогрева катода (см. рис. 20.3).

Рис. 20.3. Схематическое устройство лампы диод (а)

и ее изображение на схемах (б)

Как видно из рис. 20.3, диод имеет цилиндрическую симметрию. При нагревании электрическим током катода лампы из него вылетают электроны с разными по направлению и величине скоростями. Этот электронный газ подчиняется статистике Максвелла. С учетом цилиндрической симметрии диода число электронов, имеющих скорость в интервале скоростей от v до v + dv, как показывает теория, равно

![]() . (8)

. (8)

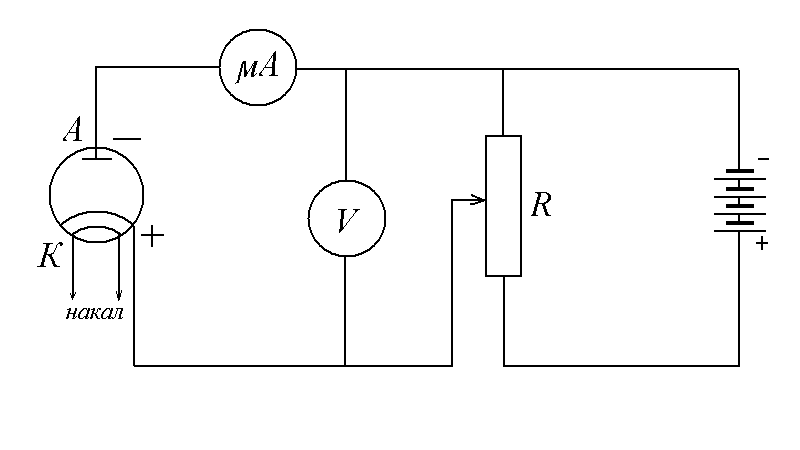

В лаборатории используется следующая принципиальная схема (рис. 20.4).

Рис. 20.4. Принципиальная схема установки

(цепь накала катода не изображена)

В ней на анод подается отрицательный потенциал от источника тока, а на катод — положительный. Если разность потенциалов между катодом и анодом U = 0, то вырванные с поверхности катода электроны, у которых достаточная кинетическая энергия mv2/2, способны долететь до анода и создать в анодной цепи ток I0, который можно измерять микроамперметром. Если отрицательное напряжение между анодом и катодом U будет расти, то число электронов, способных преодолеть задерживающее поле будет уменьшаться. Преодолевают задерживающее поле и создают ток I в анодной цепи только электроны с энергией

![]() , (9)

, (9)

где e — заряд электрона, U — разность потенциалов между анодом и катодом.

При этом кинетическая энергия электрона тратится на работу против сил электрического поля.

Зная

U,

можно судить о величине скорости

электронов. скорость электронов,

прошедших задерживающее поле,

пропорциональна

![]() ,

т. е. v

~

.

Обозначим

= x;

тогда v

= x,

где

— некоторый

коэффициент. Величина тока в цепи (I)

пропорциональна числу электронов,

достигающих анода в единицу времени I

~N/t.

Построим график I

= f(x)

(рис. 20.5).

,

т. е. v

~

.

Обозначим

= x;

тогда v

= x,

где

— некоторый

коэффициент. Величина тока в цепи (I)

пропорциональна числу электронов,

достигающих анода в единицу времени I

~N/t.

Построим график I

= f(x)

(рис. 20.5).

Рис. 20.5. График зависимости I = f(x)

На рис. 20.5 возьмем некоторое значение абсциссы x; оно пропорционально некоторой скорости v, близкая к ней абсцисса графика пропорциональна v + v. При этом приращение ординаты |I2 – I1| = I пропорционально числу электронов, имеющих скорость в интервале от v до v + v. Если разделить приращение ординаты I на приращение абсциссы x и построить график I/x = (v), он будет иметь вид функции N/v = (v) c точностью до постоянного множителя, совпадающей с распределением Максвелла. Такое преобразование графика называется графическим дифференцированием.

Практически оно делается так, как показано на рис. 20.6.

Рис. 20.6. Графическое дифференцирование функции I = (x)

Абсцисса графика I = (x) разбивается на достаточно малые равные промежутки x (их должно быть не менее 15), находятся соответствующие им приращения ординат графика I (по линейке в миллиметрах) и строят график I = f(x) (если все x равны, можно не производить деления I на x).

Этот график имеет вид распределения Максвелла (рис. 20.7), если соединить точки плавной кривой.

Напомним, что площадь под кривой рис. 20.7 численно равна числу всех электронов, прошедших задерживающее поле и имеющих скорость в интервале от 0 до.

Рис. 20.7. Экспериментально полученный график

функции распределения Максвелла