- •Предисловие

- •I. Введение в анатомию.

- •1.1. Основные направления анатомии. Классификация анатомии, ее место в системе биологических наук

- •1.2. Основные принципы и методы анатомического исследования

- •1. Классические (традиционные):

- •2. Научные современные методы:

- •1.3. Краткий исторический очерк. Периоды и этапы развития Анатомии

- •I. Древний период (XX в. До н.Э. – XV в. Н.Э.).

- •II. Период научной анатомии (начинается со времен Андрея Везалия – XVI в. Н.Э. И продолжается до настоящего времени).

- •1.4. Анатомическая терминология

- •Части и отделы тела человека

- •Обозначения к рисункам 1.4, 1.5 (а, б) и табл. 1.3, 1.4.

- •1.5. Антропологическая характеристика человека. Половые, возрастные и индивидуальные особенности строения тела человека. Основные типы телосложений человека. Понятие о конституции

- •1.6. Общий план строения тела человека. Основы общей гистологии

- •Соединительная ткань

- •1 Собственно соединительная ткань 2. Хрящевая ткань 3. Костная ткань 4. Кровь

- •1.7. Происхождение человека. Норма, пороки и аномалии развития

- •1.8. Опорно-двигательный аппарат

- •II. Остеология, osteologia Общая остеология

- •2.1. Классификация костей

- •2.2. Строение и химический состав костей

- •2.3. Рентгеноанатомия костей

- •2.4. Фило- и онтогенез костей

- •2.5. Пороки и аномалии развития костей

- •Частная остеология

- •2.6. Скелет туловища

- •2.6.1. Общие признаки позвонков (типичный позвонок)

- •2.6.2. Шейные, грудные, поясничные позвонки, их особенности. Крестцовая кость, копчик.

- •2.6.3. Кости грудной клетки. Ребра и грудина

- •Р ис. 2.10. Грудина; а – вид спереди; б – вид сбоку.

- •2.7. Скелет конечностей

- •2.7.1. Кости пояса и свободной верхней конечности: ключица, лопатка, плечевая кость, кости предплечья и кисти

- •(Ладонная поверхность).

- •(Тыльная поверхность).

- •2.7.2. Кости пояса и свободной нижней конечности: тазовая кость, бедренная кость, кости голени и стопы

- •Вид сверху.

- •Вид сверху.

- •III. Краниология, Craniologia

- •3.1. Введение в краниологию

- •3.2. Кости мозгового черепа

- •3.3. Кости лицевого черепа

- •3.4. Череп в целом. Наружная и внутренняя поверхности основания черепа (височная, подвисочная, крылонебная ямки)

- •Сообщения крыловидно-небной ямки

- •Сообщения крыловидно небной ямки и их содержимое

- •3.5. Фило- и онтогенез костей черепа

- •3.6. Возрастные и половые особенности черепа

- •3.7. Рентгеноанатомия черепа

- •3.8. Варианты и аномалии развития черепа

- •IV. Артросиндесмология, arthrosyndesmologia Общая артросиндесмология

- •4.1 Развитие соединений костей

- •4.2. Классификация соединений костей

- •Виды соединений костей

- •4.3. Непрерывные соединения (синартрозы), synarthrosis

- •4.4. Полусуставы (гемиартрозы), haemiarthrosis

- •4.5. Прерывные соединения (диартрозы), diarthrosis

- •4.6. Биомеханика суставов и их классификация по функции

- •Оси вращения, количество и виды возможных движений

- •Классификация суставов по осям вращения, форме суставных поверхностей, количеству осей вращения и видов возможных движений

- •4.7. Классификация суставов по строению (количеству суставных поверхностей)

- •Частная артросиндесмология

- •4.8. Соединения костей туловища

- •1. Непрерывные соединения (синартрозы):

- •4.8.1. Соединения позвоночного столба

- •4.8.2. Соединения ребер

- •4.8.3. Соединения костей черепа

- •4.9. Соединения костей конечностей

- •4.9.1. Соединения костей пояса и свободной верхней конечности

- •Соединения костей кисти

- •4.9.2. Соединения костей пояса и свободной нижней конечности

- •1. Непрерывные соединения представлены:

- •2. Прерывные соединения:

- •3. Полусустав:

- •Размеры малого таза

- •V. Милогия, myologia

- •Общая миология

- •5.1. Развитие мышц

- •5.2. Строение мышц

- •5.3. Вспомогательный аппарат мышц

- •5.4. Классификация мышц

- •5.5. Элементы биомеханики. Работа мышц

- •5.6. Факторы, определяющие силу мышцы

- •Частная миология

- •5.7. Мышцы, фасции и топография туловища

- •5.7.1. Мышцы, фасции и топография спины

- •Классификация мышц спины по расположению и форме:

- •I. Поверхностные мышцы:

- •II. Глубокие мышцы:

- •Классификация мышц спины по происхождению:

- •I. Поверхностные мышцы спины

- •1) Мышцы, прикрепляющиеся к костям верхней конечности

- •2) Мышцы, прикрепляющиеся к ребрам

- •II. Глубокие мышцы спины (рис. 5.5б)

- •1. Длинные мышцы

- •2. Короткие мышцы.

- •Подзатылочные мышцы

- •Фасции спины

- •Топография спины

- •5.7.2. Мышцы, фасции и топография груди

- •Классификация мышц груди по топографии:

- •1. Мышцы груди, прикрепляющиеся к верхней конечности

- •2. Собственные мышцы груди

- •Фасции груди

- •Топография груди

- •Мышцы груди

- •5.7.3. Диафрагма

- •5.7.4. Мышцы, фасции и топография живота.

- •Классификация мышц живота по расположению и форме:

- •Передне-латеральная группа Длинные мышцы

- •Широкие мышцы

- •II. Задняя группа мышц живота

- •Фасции живота

- •Топография живота

- •5.7.5. Мышцы, фасции и топография головы

- •Классификация мышц головы по функции и расположению:

- •I. Мимические мышцы:

- •I. Мимические мышцы

- •1. Мышцы крыши черепа.

- •2. Мышцы наружного уха

- •3. Мышцы окружности глаза

- •4. Мышцы носа

- •5. Мышцы окружности рта

- •II. Жевательные мышцы

- •Фасции головы

- •Топография головы

- •5.7.6. Мышцы, фасции и топография шеи

- •Классификация мышц шеи по топографии:

- •II. Средняя группа (мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости ):

- •III. Глубокие мышцы:

- •Классификация мышц шеи по происхождению:

- •Мышцы краниального происхождения:

- •I. Поверхностные мышцы

- •II. Средняя группа (рис. 5.18).

- •III. Глубокие мышцы шеи

- •1) Латеральная группа

- •2) Медиальная группа (предпозвоночные)

- •Топография шеи

- •Межфасциальные клетчаточные пространства шеи

- •5.8. Мышцы, фасции и топография конечностей

- •5.8.1. Мышцы, фасции и топография верхней конечности

- •Классификация мышц плечевого пояса по расположению:

- •Мышцы, фасции и топография плечевого пояса

- •I. Поверхностный слой

- •II. Глубокий слой

- •2) Мышцы расположенные на реберной поверхности лопатки.

- •Мышцы, фасции и топография свободной верхней конечности

- •Классификация мышц плеча по топографии:

- •Передняя группа мышц плеча

- •Задняя группа мышц плеча

- •Классификация мышц предплечья по топографии:

- •Передняя группа:

- •Задняя группа

- •II. Задняя группа мышц предплечья (рис 5.23)

- •Поверхностный слой:

- •2) Глубокий слой

- •I. Латеральная группа мышц кисти

- •II. Медиальная группа мышц кисти

- •III. Средняя группа мышц кисти

- •Фасции верхней конечности

- •Топография верхней конечности

- •Топография плечевого пояса

- •Топография плеча и локтевой области

- •Топография предплечья

- •Топография кисти

- •5.8.2. Мышцы, фасции и топография нижней конечности

- •Мышцы, фасции и топография таза

- •Классификация мышц таза по топографии:

- •I. Внутренние мышцы таза.

- •II.Наружные мышцы таза

- •Мышцы, фасции и топография свободной нижней конечности

- •Классификация мышц бедра по топографии:

- •I. Передняя группа мышц бедра (рис. 5.30)

- •II. Медиальная группа мышц бедра (рис. 5.31)

- •III. Задняя группа мышц бедра (рис. 5.32)

- •Мышцы голени. Классификация мышц голени по топографии:

- •Передняя группа мышц голени (рис. 5.33а)

- •Латеральная группа мышц голени (рис. 5.33б)

- •Задняя группа мышц голени (рис. 5.34а, б, в)

- •Поверхностный слой

- •Глубокий слой

- •Классификация мышц стопы по топографии:

- •Мышцы тыла стопы (рис. 5.35а, б)

- •Мышцы подошвы (рис. 5.36а, б, в)

- •Медиальная группа

- •Латеральная группа мышц подошвы

- •Средняя группа мышц подошвы

- •Фасции нижней конечности

- •Топография мышц нижней конечности

- •I. Топография таза

- •II. Топография бедра

- •III. Топография голени

- •IV. Топография стопы

- •5.9. Варианты и аномалии развития скелетных мышц

- •VI. Функциональные методы исследования опорно-двигательного аппарата

- •6.1. Функциональные методы исследования костей и их соединений

- •6.1.1. Общая характеристика рентгеноанатомии соединения костей

- •6.1.2. Рентгеноанатомия позвоночного столба

- •Магнитно-резонансная томография позвоночного столба

- •6.1.3. Рентгеноанатомия грудной клетки

- •6.1.4. Рентгеноанатомия черепа

- •6.1.5. Рентгеноанатомия суставов верхней конечности

- •6.1.6. Рентгеноанатомия суставов нижней конечности

- •6.1.7. Компьютерная томография в исследовании костей и их соединений

- •6.2. Функциональные методы исследования мышечной деятельности

- •VII. Сводная таблица движений в суставах туловища и конечностей

- •VIII. Вопросы для итогового модульного контроля модуля I «анатомия опорно-двигательного аппарата» лекционные вопросы

- •Остеология

- •Краниология

- •Артросиндесмология

- •Миология

- •Интегративные вопросы

- •Iх. Ситуационные задачи « крок-1» модуль -1 (обучающий вариант)

- •Список рекомендованной литературы

- •1.Учебники, атласы

- •2.Словари, учебно-методические пособия, практикумы

- •Содержание

- •1.1 Основные направления анатомию. Классификация анатомии,

- •1.5 Антропологическая характеристика человека

- •3.4 Череп в целом. Наружная и внутренняя поверхности основания черепа

- •4.7 Классификация суставов по строению

- •VI. Функциональные методы исследования

- •VII. Сводная таблица движений в суставах

- •Iх. Ситуационные задачи « крок-1» модуль -1

3.7. Рентгеноанатомия черепа

Для изучения костей черепа применяют традиционные проекции: прямую, боковую, а также аксиальные (косые) и специальные укладки (рис. 3.31 и 3.32). Для определения формы черепа на рентгенограммах измеряют фронтальный, сагиттальный и вертикальный размеры.

Фронтальный размер (ширина черепа) – это расстояние между наиболее удаленными точками теменных костей (измеряется на прямой проекции).

Сагиттальный размер (длина черепа) – это расстояние между наиболее удаленными точками чешуи лобной и затылочной костей.

Вертикальный размер (высота черепа) определяется по перпендикуляру, проведенному от наружного слухового прохода до внутренней пластинки теменной кости. Сагиттальный и вертикальный размеры измеряются на рентгенограммах, выполненных в боковой проекции.

По соотношению фронтального и сагиттального размеров определяют форму черепа (долихо-, мезо-, брахикранный). У долихокранов (длинноголовых) преобладает сагиттальный размер, у брахикранов (широкоголовых) – фронтальный, у мезокранов (среднеголовых) они практически равны.

С учетом высоты черепа выделяют высокие – гипсицефалические черепа, низкие - платицефалические и средние – ортоцефалические черепа.

На рентгенограмме черепа в прямой проекции прежде всего необходимо обратить внимание на структуры, формирующие глазницы, полость носа, анатомические образования в области верхней челюсти, оцениваются форма, размеры и характер лобной и верхнечелюстной пазух, а также большое затылочное отверстие. На рентгенограмме в боковой проекции можно оценить черепные ямки, толщину и рельеф костей мозгового черепа. Особое внимание необходимо обратить на размеры и форму турецкого седла, клиновидной и лобной пазух. Оценка формы и размеров турецкого седла позволяет судить о его содержимом – гипофизе.

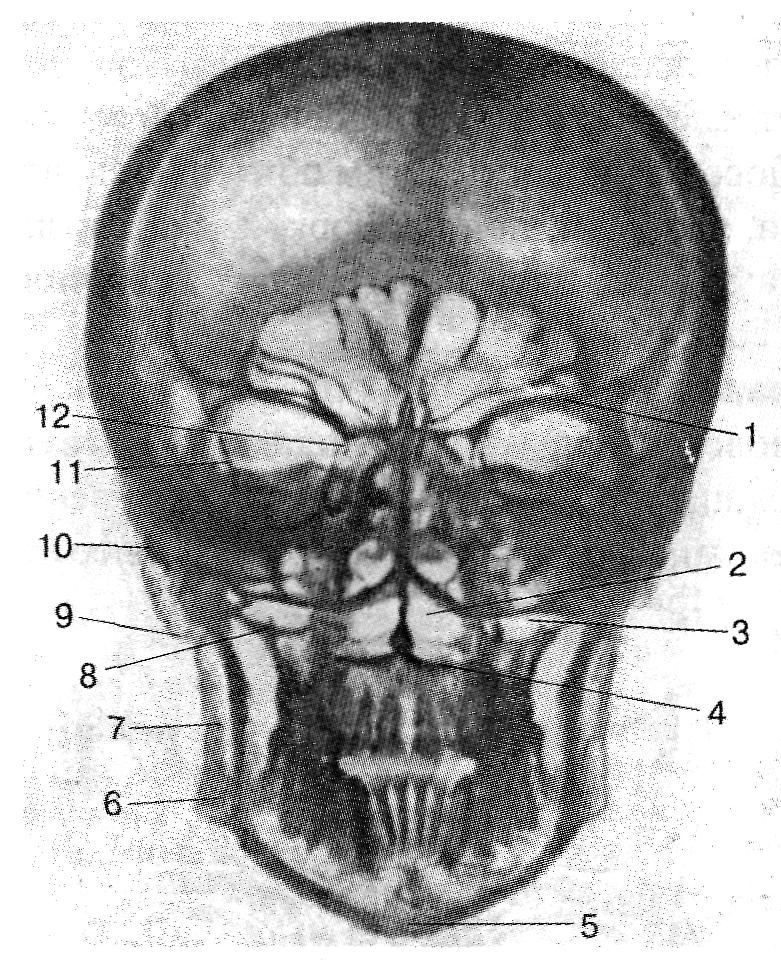

Рис. 3.31. Рентгенограмма черепа взрослого человека; передняя проекция.

1 – margo supraorbitalis; 2 – cavum nasi; 3 – sinus maxillaris; 4 – дно полости носа; 5 – protuberantia mentalis; 6 – angulus mandibulae; 7 – r. mandibulae; 8 – дно верхнечелюстной пазухи; 9 – processus mastoideus; 10 – facies externa basis cranii; 11 – ala major ossis sphenoidalis; 12 – fissura orbitalis superior.

Рис. 3.32. Рентгенограмма черепа взрослого человека; боковая проекция.

1 – os frontale; 2 – sut. coronalis; 3 – protuberantia occipitalis externa; 4 – sut. Lambdoidea; 5 – processus mastoideus; 6 – condylus occipitalis; 7 – fossa pterygopalatina; 8 – angulus mandibulae; 9 – protuberantia mentalis; 10 – processus zygomaticus maxillae; 11 – labyrinthus ossis ethmoidalis; 12 – sinus sphenoidalis; 13 – sinus frontalis.

3.8. Варианты и аномалии развития черепа

1. Аномалии и пороки развития костей черепа. Существуют аномалии черепа, не вызывающие патологических изменений головного мозга, и аномалии, сочетающиеся с пороками развития головного мозга и его дериватов или создающие условия для развития патологии ЦНС.

К первой группе относятся: наличие непостоянных (вставочных, вормиевых) костей швов, костей родничков, островковых костей, непостоянных швов (метопического, внутритеменного, швов, разделяющих затылочную чешую), больших теменных отверстий, истончение теменной кости или теменное вдавление в виде локального отсутствия наружной костной пластинки, дырчатый череп и др. Как правило, эти аномалии клинически не проявляются, обнаруживаются случайно при рентгенологическом исследовании и не требуют лечения.

Аномалии и пороки развития, выделяемые во вторую группу, могут быть связаны с нарушением развития головного мозга. В случае незакрытия переднего отдела нервной трубки в эмбриональном периоде головной мозг и череп остаются открытыми с дорсальной стороны — краниосхиз. Это состояние сопровождается недоразвитием головного мозга вплоть до полного его отсутствия (анэнцефалия), а также приводит к образованию грыж головного мозга.

Относительно часто встречающийся порок развития черепа — краниостеноз, являющийся следствием преждевременного синостозирования отдельных или всех швов черепа, если синостоз произошел в период внутриутробного развития. При краниостенозе наблюдаются различные изменения конфигурации черепа (башенный, ладьевидный, клиновидный, скошенный и др.). К разновидностям краниостеноза относят черепно-лицевой дизостоз, или синдром Крузона, при котором краниостеноз сочетается с недоразвитием костей лица, коротким носом, имеющим форму крючка («клюв попугая»), укорочением верхней челюсти, экзофтальмом, косоглазием, гипертелоризмом. Наследуется по аутосомно-доминантному типу. Болезнь, или синдром, Апера характеризуется преждевременным синостозом венечного (реже ламбдовидного) шва, дисморфией лицевого черепа (гипертелоризм, экзофтальм, плоские глазницы, арковидное небо с расщелинами), сочетающихся с синдактилией, карликовым ростом, отставанием в умственном развитии.

Изменение размеров черепа наблюдается при микроцефалии, характеризующейся уменьшением размеров мозгового черепа и головного мозга при нормально развитом лицевом скелете. Различают истинную микроцефалию, имеющую наследственный характер и лучевую микроцефалию, являющуюся следствием воздействия ионизирующего излучения в период внутриутробного развития. Резкое увеличение размеров мозгового черепа при нормальном лицевом обычно указывает на гидроцефалию. Увеличение размеров черепа возможно за счет избыточного развития вещества головного мозга без признаков гидроцефалии (мегалоцефалия, макроцефалия). Врожденная гемиатрофия головного мозга сочетается с местным утолщением склерозированных костей свода черепа, увеличением околоносовых пазух и деформацией соответствующих отделов желудочковой системы мозга.

Аномалии лицевого черепа чаще связаны с нарушением развития зубов, неба и челюстей, а также выражаются в его асимметрии, проявляющейся неодинаковым размером глазниц, лобных и верхнечелюстных пазух, косым расположением носа, искривлением его перегородки. В некоторых случаях выявляется межчелюстная, или резцовая, кость.

2. Аномалии глазницы. Аномалии глазницы встречаются крайне редко и исключительно при комбинированных пороках развития типа краниостозов (преждевременные синостозы швов черепа), «башенного» черепа, черепно-лицевого дизостоза (синдром Крузона), когда изменяются конфигурация и размеры глазницы. Значительные изменения костных стенок глазницы наблюдаются при мандибулофасциальном дизостозе, гидроцефалии и микроцефалии, мозговых орбитальных грыжах, болезни Марфана и др.

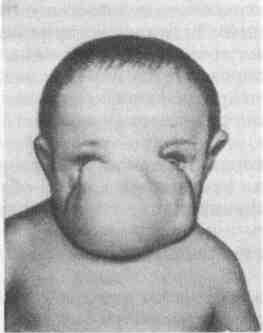

3. Пороки развития мозгового черепа. В области головы отмечаются пороки развития черепа, приводящие к образованию мозговых грыж, которые представляют собой выпячивания, покрытые кожей, располагающиеся спереди или сзади по средней линии и через дефекты развития черепных костей сообщающиеся с полостью черепа. Наиболее часто встречаются: а) передняя мозговая грыжа при расположении «грыжевых ворот» спереди в области перенсья (рис. 3.33); б) задняя мозговая грыжа при дефекте в костях затылочной области(рис. 3.34). Задние грыжи делятся на верхние – при дефекте в кости выше затылочного бугра и нижние – при дефекте ниже бугра. У таких детей нередко наблюдаются и другие пороки развития. В зависимости от содержимого в грыжевом выпячивании выделяют: а) энцефалоцеле, encephalocele, когда содержимым являются только плотные ткани; б) минигоцеле, meningocele, когда выпячивания представляет собой мозговые оболочки, наполненные жидкостью; в) энцефалоцистоцеле, encephalocystocele – наличие в грыже мозговой ткани и спинномозговой жидкости. Клиническое распознавание отдельных видов мозговых грыж представляет значительные трудности.

|

|

Рис. 3.33. Передняя мозговая грыжа.

|

Рис. 3.34 Задняя мозговая грыжа. |

Отверстие в костях черепа обычно бывает круглое, с гладкими краями. Оно всегда значительно меньше основания выпячивания. Выпячивания иногда достигают размеров 12x10x12 см и более; как правило, бывают круглые, с плоским основанием, эластической консистенции, иногда с флюктуацией или ощущением наличия в ней плотных частей. При осторожном давлении часто уменьшается в размере; нередко отмечается пульсация выпячивания.

4. Варианты и аномалии развития отдельных костей черепа. Варианты и аномалии развития костей черепа встречаются довольно часто. Некоторые сведения вариантов и аномалий развития костей мозгового и лицевого черепа приводим ниже.

Лобная кость. Примерно в 10% случаев лобная кость состоит из двух частей, между ними сохраняется лобный шов. Изменчива величина лобной пазухи.

Клиновидная кость. Несращение передней и задней половин тела клиновидной кости приводит к образованию в центре турецкого седла черепно-глоточного кармана.

Затылочная кость. Полное или частичное слияние затылочных мыщелков с первым шейным позвонком. Возле затылочной кости нередко имеются добавочные кости (кости швов, ossa suturalia). Иногда наружный затылочный выступ достигает значительных размеров.

Решетчатая кость. Форма и размеры ячеек кости очень вариабельны. Нередко встречается наивысшая носовая раковина.

Теменная кость. Точки окостенения не сливаются, каждая теменная кость может состоять из верхней и нижней половины.

Височная кость. Яремная вырезка височной кости может быть разделена межяремным отростком на две части. Шиловидный отросток может отсутствовать.

Верхняя челюсть. Наблюдается различное число и форма зубных альвеол, и нередко непарная резцовая кость. Самым тяжелым пороком развития верхней челюсти является расщелина твердого неба – «волчья пасть», точнее несращение небных отростков верхнечелюстных костей и горизонтальных пластинок небных костей.

Скуловая кость. Горизонтальный шов может делить кость напополам.

Носовая кость. Иногда кость отсутствует, замещаясь лобным отростком верхней челюсти.

Слезная кость. Величина и форма этой кости непостоянны.

Нижняя носовая раковина. Кость обладает значительной вариабельностью по форме и величине, особенно ее отростки.

Сошник. Может быть искривлен вправо и влево.

Нижняя челюсть. Правая и левая половины тела нередко асимметричны. Встречается удвоение подбородочного отверстия и отверстия нижней челюсти, также канала нижней челюсти.

Подъязычная кость. Величина тела подъязычной кости, больших и малых рогов непостоянны.