- •Эффекты дохода и замещения по е. Слуцкому.

- •Уравнение Слуцкого

- •10. Перекрестный эффект замены.

- •13. Функция спроса маршалла

- •15. Компенсированный спрос.

- •17. Концепция выявленных предпочтений.

- •23. Функция Кобба-Дугласа

- •Функция Леонтьева

- •Средние издержки

- •36. Долгосрочное равновесие фирмы на конкурентном рынке

- •39. Выбор монополиста с несколькими заводами.

- •42. Модель ломаной кривой спроса (рост издержек)

- •7.3 Модель ломаной кривой спроса (рост спроса)

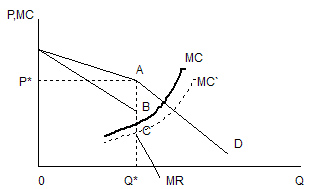

42. Модель ломаной кривой спроса (рост издержек)

Предположим, что кривая предельных издержек МС фирмы проходит через разрыв ВС. Как видно из приведенного рисунка, оптимальный объем производства равен Q*, а оптимальная цена Р*. Если по каким-то причинам издержки возрастают и кривая МС смещается вправо в пределах отрезка ВС (например, в положение МС`), то ни оптимальный объем, ни оптимальная цена не поменяются.

Аналогичным образом можно рассмотреть ситуацию, когда меняется рыночный спрос. Как видно из рис. 7.3, увеличение рыночного спроса и соответствующее смещение кривой предельного дохода вызовут прирост оптимального объема, но сохранят неизменной рыночную цену.

7.3 Модель ломаной кривой спроса (рост спроса)

Модель ломаной кривой спроса, по мысли ее создателя, позволяет объяснить причину стабильности цен на олигопольном рынке при небольшом изменении издержек или рыночного спроса на продукцию. Очевидно, что если конкуренты ожидают адекватной реакции на свои действия, то они постараются воздерживаться от одностороннего повышения или понижения цен.

Исключением может быть ситуация, когда издержки олигополистов существенно отличаются друг от друга, и фирма с наименьшими издержками может назначить более низкую цену, чтобы использовать данное преимущество. Более того, поскольку покупатели могут достаточно легко поменять продавца, выбирая того, у кого цены ниже, конкуренция заставляет олигополистов продавать свою продукцию по одинаковым или почти одинаковым ценам. Исключением является дифференцированная олигополия. Если фирма сформировала высокую приверженность своей торговой марке среди покупателей, то они будут готовы платить более высокую цену за покупку более качественного товара.

43 Модель Штакельберга — теоретико-игровая модель олигополистического рынка при наличии информационной асимметрии. Названа в честь немецкого экономиста Генриха фон Штакельберга, впервые описавшего ее в работе Marktform und Gleichgewicht (Структура рынка и равновесие), вышедшей в 1934 г.

В этой модели поведение фирм описывается динамической игрой с полной совершенной информацией, что отличает её от модели Курно, в которой поведение фирм моделируется с помощью статической игры с полной информацией. Главной особенностью игры является наличие лидирующей фирмы, которая первой устанавливает обьем выпуска товаров, а остальные фирмы ориентируются в своих расчетах на нее.

Основные предпосылки.Отрасль производит однородный товар: отличия продукции разных фирм пренебрежимо малы, а значит, покупатель при выборе, у какой фирмы покупать, ориентируется только на цену.

В отрасли действует небольшое число фирм.

Фирмы устанавливают количество производимой продукции, а цена на неё определяется исходя из спроса.

Существует так называемая фирма-лидер, на обьем производства которой ориентируются остальные фирмы.

КУРНО МОДЕЛЬ ДУОПОЛИИ [Сournot duopoly model] — простая модель олигополии (на примере ее частного случая — дуополии), где фирмы конкурируют друг с другом, производя однородный товар и зная общую кривую рыночного спроса.

Обе фирмы должны решить, сколько продукции выпускать, и обе принимают свои решения в одно и то же время. Конечная цена зависит от совокупного объема производства обеих фирм. Главная особенность модели: каждая фирма принимает решения, считая объем выпуска своих конкурентов (конкурента в случае дуополии) постоянным в течение заданного периода (рис. Д. 6 к ст. “Дуополия”).

Равновесие Курно — некооперативное равновесие: каждая фирма принимает решения, которые дают ей наибольшие прибыли при данных действиях своих конкурентов. График, отражающий объемы производства фирмы в зависимости от предполагаемых объемов производства ее конкурентов, называется кривой реакции. Равновесный уровень объема производства находится на пересечении кривых реакции обеих фирм. В теории игр такая ситуация называется равновесием Нэша (см. Нэша равновесие). В конечном счете прибыли, получаемые каждой фирмой, выше, чем если бы они были при идеальной конкуренции, но они ниже, чем если бы фирмы договорились друг с другом (см. рис. Д. 6). Но подобные договоренности обычно осуждаются и, кроме того, фирмы могут не верить друг другу: если контрагент в нарушение договоренности снизит цену по сравнению с условленной, то он увеличит сбыт и одержит победу в конкуренции.

Частный случай: моделирование дуополии

Пусть существует отрасль с двумя фирмами, одна из которых "фирма-лидер", другая - "фирма-последователь". Пусть цена на продукцию является линейной функцией общего объема предложения Q:

![]() .

.

Предположим также, что издержки фирм на единицу продукции постоянны и равны с1</sup> и с2 соответственно. Тогда прибыль первой фирмы будет определяться формулой

![]() ,

,

а прибыль второй соответственно

![]() .

.

В соответствии с моделью Штакельберга, первая фирма - фирма-лидер - на первом шаге назначает свой выпуск Q1. После этого вторая фирма - фирма-последователь - анализируя действия фирмы-лидера определяет свой выпуск Q2. Целью обеих фирм является максимизация своих платёжных функций.

44 Теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Картельное соглашение-

Договоренность между двумя или несколькими предприятиями, фирмами о создании картеля. Различают горизонтальное соглашение, заключаемое между одинаково специализированными фирмами, и вертикальное соглашение, направленное на ограничение гибкости рынка, достигаемое за счет атомистичности и текучести.

Игры представляют собой строго определённые математические объекты. Игра образуется игроками, набором стратегий для каждого игрока и указания выигрышей, или платежей, игроков для каждой комбинации стратегий. Большинство кооперативных игр описываются характеристической функцией, в то время как для остальных видов чаще используют нормальную или экстенсивную форму. Характеризующие признаки игры как математической модели ситуации:

наличие нескольких участников;

неопределенность поведения участников, связанная с наличием у каждого из них нескольких вариантов действий;

различие (несовпадение) интересов участников;

взаимосвязанность поведения участников, поскольку результат, получаемый каждым из них, зависит от поведения всех участников;

наличие правил поведения, известных всем участникам.

Методы теории игр для анализа поведения олигополии

• Теория игр представляет собой науку, которая исследует математическими методами поведение участников в вероятностных ситуациях связанных с принятием решений.

• Простейшим изображения игры является матрица результатов. Матрица результатов представляет собой двухстороннюю таблицу, образованную множеством квадратов, каждый из которых каждый из которых представляет результат стратегического взаимодействия обоих участников.

Классификация игр по свойствам платежных функций

• Играми с нулевой суммой (антагонистическими) называется ситуация, когда выигрыш одного из игроков равен проигрышу другого. Противоположностью играм с нулевой суммой являются игры с постоянной разностью, в которых игроки выигрывают и проигрывают одновременно, так что им выгодно действовать сообща. Игры с ненулевой суммой представляют собой промежуточный случай, где имеются конфликты и согласованные действия игроков.

45 Одно из доказательств исчерпаемости продукта выплатами предельных физических продуктов факторов основано на использовании теоремы Эйлера. Согласно теореме Эйлера, если функция Y = f(x1,...,xn) однородна степени t, то

(dY/dX1)X1 + ┘ + (dY/dXn)Xn = tf(X1, ┘, Xn).

Следовательно, в случае двухфакторной производственной Функции QX = f(K,L), однородной первой степени, т. е. предполагающей постоянную отдачу от масштаба (см. раздел 7.2.1), выплаты факторам их предельных продуктов полностью и без остатка исчерпывают общий продукт. С другой стороны, если показатель степени однородности больше единицы (возрастающая отдача от масштаба), сумма предельных продуктов факторов окажется выше всего физического продукта, а если степень однородности меньше единицы (убывающая отдача от масштаба), сумма предельных продуктов факторов окажется недостаточной, чтобы полностью исчерпать произведенный физический продукт. Таким образом, использование теоремы Эйлера позволяет утверждать, что (14.37), (14.37*) выполняются лишь для производственной функции однородной первой степени, т. е. отражающей постоянную отдачу от масштаба.

46 Pынок труда — это особая форма отношений между людьми, осуществляемая посредством купли-продажи услуги труда и обеспечивающая занятость населения.

Спрос на труд — это потребность работодателя в заполнении вакантных рабочих мест фирмы. Предложение труда — это имеющиеся у наемного работника возможность и желание предоставить свою услугу труда за определенную плату работодателю. Различают индивидуальное и рыночное предложение труда=

1.Индивидуальное предложение труда у каждого продавца имеет свои особенности, которые связаны со многими характеристиками как самого работника (интересы, склонности, потребности, здоровье т.д.), так и его семьи, места жительства и т.д.

2. Рыночное предложение труда — это суммарное предложение всех продавцов труда данной профессии.

Индивидуальное предложение труда

Представьте себе человека с определенным образованием и трудовым опытом, то есть обладающего некоторой квалификацией. Количество времени, которым он располагает, - это 24 часа в сутки. Все свое время он распределяет между работой (оплачиваемой деятельностью, источником дохода) и досугом (неоплачиваемой деятельностью).

Объем индивидуального предложения труда - часть суток, отводимая для работы, - выступает как результат этого распределения. При этом предполагается, что продолжительность рабочего дня ничем не регламентирована и выбирается самим работником.

О проблеме выбора мы уже упоминали, когда говорили о поведении потребителя. Речь шла о потребительском выборе среди множества благ и, в частности, между наборами из двух благ. Той же методикой (концепция кривых безразличия) можно воспользоваться для изучения распределения работником времени на работу и досуг, если представить себе подобный выбор как выбор комбинации из двух различных благ (рабочее время и время досуга).

Основной причиной, из-за которой люди занимаются трудовой деятельностью, является получение дохода. Доход выступает представителем всех благ, являясь агрегированным благом, так как его можно использовать для покупки любых товаров и услуг. С другой стороны, досуг - это тоже благо.

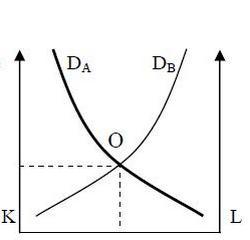

Как уже было сказано, аппарат кривых безразличия, используемый при анализе потребительского поведения,

может быть использован и при анализе распределения времени между работой и досугом. На графике (ниже) изображена карта кривых безразличия дохода и досуга. По оси ординат откладываем величину ежедневного дохода (I, income), по оси абсцисс - величину досуга (F, freetime). Как и в теории потребительского выбора, чем дальше находится кривая безразличия от начала координат, тем больший уровень полезности ей соответствует.

Таким образом, все основные свойства кривых безразличия можно использовать и для анализа предпочтений в отношении дохода и досуга. В частности, каждая кривая выпукла по отношению к началу координат. Если у человека мало досуга, то норма замещения досуга доходом относительно велика: сокращение досуга на один час в сутки требует для сохранения уровня удовлетворения значительной прибавки дохода. В левой части карты безразличия кривые имеют крутой наклон. Если же у человека досуга много, то он ценит дополнительный час ниже, и по мере движения вдоль кривой безразличия слева направо наклон ее снижается.

Эффект дохода заключается в том, что при прочих равных условиях понижение цены товара ведет к росту благосостояния домохозяйства-потребителя. Суть эффекта дохода состоит в следующем: понижение цены товара сделало хозяйствующего субъекта богаче и позволило расширить объем спроса. В том случае, если рост спроса данного потребителя приостанавливается, при дальнейшем понижении цены количество покупок на рынке будет увеличиваться в связи с тем, что люди с низким уровнем дохода начнут удовлетворять свои потребности. Эффект замещения связан с тем, что при падении цены товара он становится дешевле прочих, поэтому более привлекательным для потребителя. Эффект замещения (замены) возникает в результате относительного изменения цен, он способствует росту потребления относительно подешевевшего товара. Для того чтобы определить эффект замены, нужно отделить влияние эффекта дохода, и наоборот. Существуют два подхода к определению реального дохода, связанные с именами английского экономиста Дж. Хикса (р. 1904) и русского математика и экономиста Е.Е. Слуцкого (1880-1948). Подход Хикса в большей мере соответствует основным положениям порядковой теории полезности, тогда как подход Слуцкого имеет преимущество, которое позволяет получить количественное решение задачи на основе статистических материалов. Эффекты дохода и замещения по Хиксу заключаются в следующем: разные уровни денежного дохода, обеспечивающие один и тот же уровень удовлетворения, т.е. позволяющие достигнуть одной и той же кривой безразличия, представляют одинаковый уровень реального дохода. Эффекты дохода и замещения по Слуцкому объясняются следующим образом: неизменный уровень реального дохода обеспечивает лишь тот уровень денежного дохода, который достаточен для приобретения одного и того же набора или комбинации товаров. Подход Слуцкого к разложению общего результата изменения цены на эффект дохода и эффект замены отличается от подхода Хикса трактовкой реального дохода. Выделение эффекта дохода достигается определением такого его уровня, который обеспечил бы потребителю возможность приобрести после изменения цен тот же самый набор товаров, что и до изменения, а не сохранить прежний уровень удовлетворения, как это предполагается в модели Хикса.

Сравнив два подхода, можно сделать вывод, что метод Хикса предполагает знание потребительских предпочтений, кривых безразличия, тогда как метод Слуцкого не требует этого, он базируется на наблюдаемых и регистрируемых фактах поведения потребителя на рынке.

47 Рынок труда в условиях совершенной конкуренции.

Ситуация совершенной конкуренции на рынке труда практически не встречается. В условиях совершенной конкуренции на рынке большое количество фирм конкурируют друг с другом при найме конкретного вида труда. При этом многочисленные рабочие, имеющие одинаковую квалификацию, независимо друг от друга предлагают данный вид услуг труда. И, что самое главное, ни рабочие, ни фирмы не осуществляют контроля над ценой.

В таком случае объем спроса на труд будет находиться в обратной зависимости от величины заработной платы. Так как при повышении ставки заработной платы предприниматель, при прочих равных условиях, будет вынужден сократить использование труда.

Кривая предложения в условиях совершенной конкуренции будет плавно повышаться, что объясняется тем, что при отсутствии безработицы нанимающие фирмы будут вынуждены платить более высокие ставки заработной платы, чтобы привлечь рабочих. Дело в том, что заработная плата должна компенсировать возможность альтернативного использования времени либо на других рынках труда, либо в домашнем хозяйстве.

Равновесная ставка заработной платы и равновесный уровень занятости находятся на пересечении кривых спроса LD и предложения на труд LS (Рис.1). Этой точке пересечения соответствует определенный уровень заработной платы (W/P)e и заданное этим уровнем предложение труда (L)e. В точке пересечения спрос на труд равен предложению труда, а это означает, что рынок находится в состоянии равновесия. То есть все работники, согласные на данную заработную плату, трудоустроены, а все предприниматели, которые согласны платить заработную плату (W/P)e, находят на рынке необходимое им количество рабочей силы. Поэтому точка пересечения отображает положение полной занятости.

В простой модели

предложения труда предполагается, что

индивидуум получает полный (без вычетов

налогов) трудовой доход. В реальности

обычно заработная плата облагается

налогом.

Влияние подоходного

налога на предложение труда зависит от

уровня и вида (пропорциональный/прогрессивный)

подоходного налога и от индивидуальных

предпочтений в отношении работы и

досуга. Пропорциональный подоходный

налог сокращает ставку заработной

платы, меняет наклон линии бюджетных

ограничений (от ab к ас на рис. 1.14) и

вызывает эффект замещения, стимулирующий

увеличение часов досуга. Общий эффект,

оказываемый на предложение труда, будет

зависеть от абсолютной величины эффекта

дохода. Если эффект дохода будет меньше

эффекта замещения, то предложение труда

уменьшится при введении пропорционального

подоходного налога (рис. 1.14а) от H1

к H2.

Если эффект дохода по абсолютной величине

будет больше эффекта замещения, то

предложение труда увеличится при

введении пропорционального подоходного

налога (рис. 1.14б) от H’1

до H’1.

Первый случай соответствует положительно

наклоненному участку кривой предложения

труда, второй - отрицательно наклоненному

участку кривой предложения труда.

Величина изменения предложения труда

будет зависеть от уровня пропорционального

подоходного налога.

Рис.

1.13

Сравнение воздействия на

предложение труда прогрессивного и

пропорционального подоходного налогов

показано на рис. 1.15. Первоначальные

бюджетные ограничения (до введения

налога) показаны линией ab.

Бюджетные ограничения при введении

пропорционального подоходного налога

показывает линия ас.

Точка f

определяет количество часов работы H1

при введении пропорционального

подоходного налога и данных индивидуальных

предпочтениях по отношению к работе и

досугу. До введения пропорционального

подоходного налога, работая H1

часов, индивидуум получал общий доход

0Y1,

после введения налога 0Y2

(Y1

- Y2)

поступает

а) Сокращение часов

работы при б) Увеличение часов работы

увеличении налога при увеличении налога

государству в виде налога.

Рис.

1.13

Сравнение воздействия на

предложение труда прогрессивного и

пропорционального подоходного налогов

показано на рис. 1.15. Первоначальные

бюджетные ограничения (до введения

налога) показаны линией ab.

Бюджетные ограничения при введении

пропорционального подоходного налога

показывает линия ас.

Точка f

определяет количество часов работы H1

при введении пропорционального

подоходного налога и данных индивидуальных

предпочтениях по отношению к работе и

досугу. До введения пропорционального

подоходного налога, работая H1

часов, индивидуум получал общий доход

0Y1,

после введения налога 0Y2

(Y1

- Y2)

поступает

а) Сокращение часов

работы при б) Увеличение часов работы

увеличении налога при увеличении налога

государству в виде налога.

Рис.

1.14

При прогрессивном подоходном

налоге, если доход от налога, поступающий

государству, равен тому, который поступает

при пропорциональном налоге, точка

равновесия, оптимизирующая количество

часов работы и досуга, будет находиться

на прямой линии а’b’,

параллельной ab

и проходящей через точку f,

так что доход государства от налога

равен ff*

(или Y1

- Y2).

Прогрессивная подоходная система

порождает ситуацию выбора доход/досуг,

изображенную линией бюджетных ограничений

ad

на рис. 1.15. Наклон линии бюджетных

ограничений уменьшается с увеличением

количества часов работы, отражая

увеличение ставки налогообложения по

мере роста дохода. Шкала прогрессивного

налогообложения выбрана так, что новая

точка g

касания кривой безразличия и линии

бюджетных ограничений ad

находится на линии а’b’,

и доход государства от налога такой же,

как и при пропорциональной налоговой

системе, при этом количество часов

работы сократилось с H0H1

до

H0H2.

Влияние

прогрессивного налогообложения на

предложение труда неоднозначно, оно

зависит от ставки и степени прогрессивности

налогообложения, а также от формы кривых

безразличия. Например, существует точка

равновесия у, которая также находится

на линии а’b’

и приносит государству доход от налога

в размере ff*.

Однако в этой точке индивидуум работает

H0H3

часов, больше, чем при пропорциональной

системе налогообложения, и находится

на более высокой кривой безразличия,

соответствующей большей полезности.

Рис.

1.14

При прогрессивном подоходном

налоге, если доход от налога, поступающий

государству, равен тому, который поступает

при пропорциональном налоге, точка

равновесия, оптимизирующая количество

часов работы и досуга, будет находиться

на прямой линии а’b’,

параллельной ab

и проходящей через точку f,

так что доход государства от налога

равен ff*

(или Y1

- Y2).

Прогрессивная подоходная система

порождает ситуацию выбора доход/досуг,

изображенную линией бюджетных ограничений

ad

на рис. 1.15. Наклон линии бюджетных

ограничений уменьшается с увеличением

количества часов работы, отражая

увеличение ставки налогообложения по

мере роста дохода. Шкала прогрессивного

налогообложения выбрана так, что новая

точка g

касания кривой безразличия и линии

бюджетных ограничений ad

находится на линии а’b’,

и доход государства от налога такой же,

как и при пропорциональной налоговой

системе, при этом количество часов

работы сократилось с H0H1

до

H0H2.

Влияние

прогрессивного налогообложения на

предложение труда неоднозначно, оно

зависит от ставки и степени прогрессивности

налогообложения, а также от формы кривых

безразличия. Например, существует точка

равновесия у, которая также находится

на линии а’b’

и приносит государству доход от налога

в размере ff*.

Однако в этой точке индивидуум работает

H0H3

часов, больше, чем при пропорциональной

системе налогообложения, и находится

на более высокой кривой безразличия,

соответствующей большей полезности.

48 Международная торговля (МТ) — сложная экономическая категория, которая может рассматриваться по меньшей мере в трех аспектах: организационно-техническом, рыночном и социально-экономическом.

Для характеристики международной торговли применяется ряд показателей:

стоимостной и физический объем мирового товарооборота;

общая, товарная и географическая (пространственная) структура;

уровень специализации и индустриализации экспорта;

коэффициенты эластичности МТ, экспорта и импорта, условия торговли;

внешнеторговая, экспортная и импортная квоты;

торговый баланс.международная торговля характеризуется такими показателями:

·темпы роста в целом;

·темпы роста относительно роста производства;

·темпы прироста мировой торговли относительно прошлых лет.

Первый из названных показателей определяется отношением показателя объёмов международной торговли рассматриваемого года к показателю базового года. С его помощью можно охарактеризовать процентное соотношение изменений в объёмах международной торговли за определённый период времени.

Отнесение темпов роста объёмов международной торговли к темпам роста производства является отправным моментом для определения нескольких характеристик, важных для описания динамики международной торговли.

Во-первых, этот показатель характеризует производительность производства в стране, то есть то количество товаров и услуг, которое она может предоставить на мировой рынок за определённый промежуток времени. Во-вторых, с его помощью можно оценить в целом уровень развития производительных сил государства с позиции международной торговли.

Во всех странах сторонники ограничения торговли как правило считают, что их предложения по сокращению взаимодействия экономики их страны с другими экономиками каким-то образом приведут к созданию новых рабочих мест для ее граждан и увеличению их зарплат. Они уверены: если заставить потребителей приобретать товары и услуги, произведенные внутри страны, ее экономика укрепится.

Однако ограничения импорта не позволяют потребителям отстаивать свои интересы, обращаясь к зарубежным поставщикам, когда отечественные не удовлетворяют их запросы. Поставщики, чье производство зависит от импортных запчастей и сырья, теряют конкурентоспособность. Одним словом, в отсутствие конкуренции у поставщиков не возникает серьезных стимулов для обретения конкурентоспособности.

Протекционизм не позволяет людям сводить к минимуму или избегать воздействия негативных последствий неразумной политики собственного государства. Так, высокие налоги и бесцеремонное государственное регулирование могут подорвать эффективность отечественных производств. Если при этом потребители имеют возможность удовлетворять свой спрос за счет покупки зарубежной продукции, они могут ослабить последствия подобной ситуации. Однако протекционистская политика блокирует этот путь и не создает у государства стимулов, чтобы пересмотреть провальный экономический курс. Доказательством тому служит опыт Аргентины, Индии, Евросоюза и Японии.

Международная торговая политика представляет собой совокупность различных форм и методов международного регулирования обмена товарами и услугами между странами.

Регулирование международной торговли осуществляется как региональными экономическими организациями, союзами и группировками, так и организациями общемирового масштаба.

Примером наиболее развитой региональной экономической группировки является современный Европейский Союз (ЕС), (ранее - Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), учрежденное в 1958г.), в состав которого (на начало 2003г.) входят 15 европейских государств.

Региональные союзы и группировки, с одной стороны, способствуют развитию международной торговли, так как снимают всевозможные барьеры во взаимной торговле стран-участниц. С другой стороны, проводят политику протекционизма в отношении «третьих» стран, устанавливая определенные барьеры для тех стран, которые не входят в их состав, а также для других торгово-экономических союзов.

49) Наряду со знаниями новым фактором производства (ресурсом) стала информация. Информация - это процесс сбора, обработки, распределения и использования знаний, которые необходимы для производства и реализации экономических благ, для ведения бизнеса. Ни одна из сторон жизни человека не может обойтись без этой информации. Поэтому все страны значительные средства тратят на развитие информационных систем. В огромном объеме информации выделяют информацию о различных способах технологии производства той или иной продукции и организации этого производства. Объем этого ресурса точному измерению не поддается, хотя его ценность огромна. Экономическая информация, представляющая собой совокупность данных по вопросам производства благ и услуг, финансов, ценных бумаг, менеджмента, маркетинга, кредита, статистики и другого служит достижению более высокой эффективности экономики, что вытекает из ограниченности экономических ресурсов. Значимость экономической информации огромна, а знания о ней конкурентами могут неблагоприятно сказаться на положении предприятия на рынке. Неслучайно национальные законодательства ряда стран с рыночной экономикой запрещают руководящим работникам и служащим использовать в личных интересах внутреннюю информацию о предприятии, в котором они работают.

Асимметричность информации в микроэкономике (англ. asymmetric(al) information; также несовершенная информация, неполная информация) — это неравномерное распределение информации о товаре между сторонами сделки. Обычно продавец знает о товаре больше, чем покупатель, хотя возможна и обратная ситуация.

Дж. Акерлоф является автором модели так называемого рынка «лимонов». Модель «рынка лимонов» рассматривается на примере рынка подержанных автомобилей, или «лимонов». Допустим, что на рынке есть 100 граждан, желающих продать свои старые автомобили, и 100 граждан, желающих купить такой автомобиль. Всем известно, что 50 из предложенных на продажу автомобилей являются «сливами», а 50 - «лимонами». Собственник каждого автомобиля знает, какого он качества, а потенциальные покупатели не знают, каким является автомобиль - «сливой» или «лимоном». Владелец «лимона» готов продать его за 1000 долл., а владелец «сливы» готов отдать свой автомобиль за 2000 долл. Покупатели автомобиля готовы заплатить 2400 долл. за «сливу» и 1200 долл. за «лимон». Если бы проверить качество автомобилей было легко, то проблем на этом рынке не было бы. «Лимоны» продавались бы по цене от 1000 до 1200 долл., а «сливы» - от 2000 до 2400 долл. Но покупатели не могут сразу определить качество автомобиля. Они об истинном качестве автомобиля могут только догадываться. Сделаем простой прогноз: если автомобиль с равной вероятностью может оказаться и «сливой» и «лимоном», то типовой покупатель готов будет платить ожидаемое качество автомобиля, то есть ½ 1200 + ½ 2400=1800 долл. Владельцев «лимонов» такая цена устраивает, но владельцы «слив» хотят получить как минимум 2000 долл. Цена, которую готовы заплатить за «средний» автомобиль покупатели, получается меньше цены, за которую готовы продать свой автомобиль продавцы «слив». Значит, за 1800 долл. будут предлагаться только «лимоны». Если бы покупатель был уверен, что ему достанется «лимон», то он не захотел бы платить за него 1800 долл. Равновесная цена на этом рынке установилась бы между 1000 и 1200 долл. По цене в таком диапазоне свои автомобили предлагали бы на продажу только владельцы «лимонов», и поэтому покупатели ожидали бы (и справедливо), что им достанется «лимон». «Сливы» на этом рынке вообще никогда не продаются, невзирая на то что цена, за которую покупатели готовы купить «сливы», превышает цену, по которой продавцы готовы их продать. Ни одно из таких соглашений нереально. Встает проблема причин провала рынка. Это прежде всего внешний эффект, связанный с продавцами хороших и плохих автомобилей: попыткой продать плохой автомобиль гражданин влияет на впечатление покупателей относительно качества «среднего» автомобиля, продаваемого на рынке. Это вызывает снижение цены, которую покупатели готовы заплатить за средний автомобиль, а значит, приносит убытки тем, кто хочет продать хорошие автомобили. Чаще всего продают те автомобили, от которых хотят избавиться. Сам факт продажи служит для потенциального покупателя сигналом о качестве товара. А продажа слишком большого количества предметов низкого качества усложняет продажу качественных вещей. Поскольку величина спроса на рынке зависит и от качества, то возможна ситуация, когда спрос равен нулю и рынок приостанавливается. Таким образом, Дж.Акерлоф доказывает, что недостаточная информация о качестве продаваемого товара приводит к постоянному снижению цен вплоть до исчезновения рынка. Аналогичные ситуации возникают в страховом деле, когда потенциальный страхователь имеет информационное преимущество перед страховой компанией (например, лучше знает состояние своего здоровья). Поэтому среди людей, которые желают застраховаться, превалируют те, для кого риск страхового действия является непропорционально большим. Этот феномен называют «отбором худших», и страховые компании борются с ним, отказываясь продавать страховые полисы людям пожилого возраста.

Дж.-Ю. Стиглиц разработал механизм «обратной рыночной адаптации», когда недостаточно информированные участники рынка получают информацию от более информированных участников. Вместе с М. Ротшильдом он показал, как «работают» информационные потоки на тех рынках страховых услуг, где компании не владеют информацией об уровне риска относительно отдельных клиентов. Страховая компания (слабо информированная сторона) должна эффективнее стимулировать своих клиентов (хорошо информированная сторона) с тем, чтобы они «выдали» информацию о страховом риске. В обычных рыночных моделях банки повышают процентную ставку, чтобы компенсировать риск потенциального невозвращения кредитов. В схемах с моделированием асимметричной информации банки начинают квотировать льготные кредиты, чтобы, используя конкуренцию среди ограниченного круга претендентов, отобрать тех, кто гарантированно возвратит кредит. Совместно с С.Гроссманом Дж.-Ю.Стиглиц исследовал эффективность финансовых рынков. Результат этого анализа известен как «парадокс Гроссмана - Стиглица»: если рынок эффективен с информационной точки зрения, то есть вся необходимая информация определяется на уровне цен, то ни один участник рынка не имеет эффективных стимулов использовать информацию, которая содержится в ценах. Таким образом, и Дж.-Ю.Стиглиц с С.Гроссманом, и Дж.Акерлоф доказали, что асимметричная информация может привести к обратной селекции (отбору) на рынке. Из-за недостаточной информированности страховой компании или покупателей подержанных автомобилей страхователь с плохим здоровьем и продавцы автомашин низкого качества начинают превалировать на рынке.

М.Спенс доказал, что при определенных условиях хорошо информированные участники рынка могут увеличивать свои рыночные обороты, «передавая сигналы» другим, хуже проинформированным субъектам рынка. Ученый проанализировал следующую модельную ситуацию. Допустим, вероятность встретить хорошего и плохого работника одинаковая - по 50%. Хороший работник способен выработать предельного продукта 20 единиц, а плохой - 10. если фирме надо принять на работу 100 работников, то совокупный предельный продукт составит: 50∙20 + 50∙10 =1500 единиц. Если удельный вес зарплаты в произведенном продукте равен 20 %, то ее фонд достигает 300 единиц. Если бы модно было заранее отличить хорошего работника от плохого, то было бы целесообразнее платить первому из них 4 единицы, а второму - 2. Но если заранее спрогнозировать результаты труда невозможно, если нет надежной системы опережающей оценки качеств потенциального работника, то приходится выплачивать каждому среднюю зарплату в 3 единицы. Когда они оба соглашаются работать за такую зарплату, то для работодателя это значения не имеет: просто происходит перераспределение фонда между хорошими и плохими работниками. В таком случае хороший работник старается получить какой-то «признак» (диплом, сертификат, свидетельство о квалификации), что отличало бы его от плохого работника. Этот признак М.Спенс назвал «сигналом».

50) Выбор, производимый людьми, во многих случаях связан с экономической неопределенностью. Это зависит от бумов и спадов в национальной экономике, развития научно-технологического потенциала, изменения конкурентоспособности на мировом рынке, стихийных бедствий и т.д. В результате в будущем могут снизиться или возрасти доходы, переориентироваться спрос на другие товары, изменяться издержки, предприятие может стать банкротом, рабочий – потерять работу или, наоборот, повыситься в должности и т.д.

При принятии экономических решений как на микро-, так и на макроуровне следует учитывать фактор неопределенности в технологической, внешней и внутренней среде. Для этого необходимо выбирать степень риска, знать его параметры.

Под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.

В указанных определениях выделяется такая характерная особенность (черта) риска, как опасность, возможность неудачи.

Однако приведенные определения не охватывают всего содержания термина «риск».

Для более полной характеристики определения «риск» целесообразно выявить понятие «ситуация риска», поскольку оно непосредственно сопряжено с содержанием термина «риск».

Рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три одновременных условия: – наличие неопределенности; – необходимость выбора альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора); – возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив.

Следует отметить, что ситуация риска качественно отличается от ситуации неопределенности. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решений или событий в принципе неустанавливаема.

Таким образом, ситуацию риска можно охарактеризовать как разновидность неопределенной, когда наступление событий вероятно и может быть определено, т.е. в этом случае объективно существует возможность оценить вероятность событий, предположительно возникающих в результате совместной деятельности партнеров по производству, контрдействий конкурентов или противника, влияния природной среды на развитие экономики, внедрения научно-технических достижений и т. д.

Можно выделить несколько модификаций риска: – субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, имеет в распоряжении объективные вероятности получения предполагаемого результата, основывающиеся, например, на проведенных статистических исследованиях; – вероятности наступления ожидаемого результата могут быть получены только на основе субъективных оценок, т.е. субъект имеет дело с субъективными вероятностями; – субъект, в процессе выбора и реализации альтернативы, располагает как объективными, так и субъективными вероятностями.

Стремясь «снять» рискованную ситуацию, субъект делает выбор и стремится реализовать его, т.е. сгладить ситуацию. Этот процесс находит свое выражение в понятии «риск».

Последний существует как на стадии выбора решения (плана действий), так и на стадии его реализации.

Среди основных принципов управления риском можно выделить следующие: 1) нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 2) необходимо думать о последствиях риска; 3) нельзя рисковать многим ради малого.

В случаях, когда нет ни объективных, ни субъективных оценок вероятностей исходов, экономисты предлагают два критерия выбора. Первый требует выбора такой линии поведения, которая даже в самом худшем варианте даст результат, который будет наилучшим из всех неблагоприятных исходов, – такое поведение называют стратегией максимина. Второй означает выбор варианта, который способен дать при наилучшем стечении обстоятельств максимальный результат.

Риск может быть объектом сделок. Если состояние неопределенности уменьшает благосостояние не расположенных к риску агентов, они готовы заплатить тем экономическим агентам, которые возьмут на себя риск. В этом заключается основа страхового контракта.

Страховая компания ведет дело в больших масштабах, что, вследствие закона больших чисел, означает наличие предсказуемости и отсутствия неопределенности.

Таким образом, страховая компания действует как нейтрально относящийся к риску экономический агент.

Владельцы застрахованных объектов получают выигрыши в полезности, так как ситуация для них становится определенной: они могут получить страховую сумму от неблагоприятных исходов. Поэтому клиенты соглашаются заплатить за страховой полис больше. Эта премия за риск и составляет основной источник доходов страховой компании. Выигрывают обе стороны: покупатели приобретают надежность, компания получает дополнительный доход. Специализируясь на покрытии рисков, компания делает это с наименьшими издержками, обеспечивая тем самым эффективное распределение ресурсов в масштабе национальной экономики.

Страхование порождает и ряд побочных эффектов, снижающих его эффективность: – «риск безответственности». Застрахованные клиенты теряют осторожность, что повышает риск для группы застрахованных субъектов. Расчеты страховой компании могут оказаться неточными, и она будет вынуждена выплачивать больше, чем ожидалось; – отрицательная селекция. Она возникает, когда информация о риске для разных групп клиентов недоступна страховой компании. В этих условиях страховаться будут как раз те, кто имеет самый высокий риск.

Особой сферой неопределенности является область кредитования. Кредитор никогда не может быть уверен наверняка, что данные им деньги вернутся в срок. Поэтому страховая премия включается в процентную ставку.

Экономическая неопределенность – одно из возможных условий экономической безопасности. Критерием экономической безопасности является степень зависимости национальной экономики от внешнего мира. Чрезмерная открытость экономики внешнему миру порождает зависимость экономики от экспортно-импортных операций, внешних источников финансирования. Усиливается уязвимость национальной экономики. Опасности подвергаются динамика ВВП, состояние отдельных отраслей («продовольственная безопасность», «технологическая» и др.), уровень занятости, состояние национальной валюты, размер валютно-финансовых резервов и т.д.

51) Опцион (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

Фьючерс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Хеджирование, в капиталистических странах особая форма страхования цены и прибыли путём продажи или покупки на товарных биржах т. н. фьючерсов (контрактов по сделкам на срок). В связи с тем что изменения рыночных цен на товар и цен на фьючерсы одинаковы по размерам и направлению, Х. в некоторой мере снижает для капиталиста риск убытков, связанных с колебаниями цен на бирже.

Инвестиционное решение - решение о вложении финансовых ресурсов на длительный срок и при значительной степени риска.

При сравнении риска портфеля и ценных бумаг, входящих в него, можно заметить, что риск отдельных ценных бумаг выше общего уровня риска по портфелю, хотя их доходность при этом может быть значительно меньше от общей доходности портфеля. Это означает, что при включении в портфель различных видов ценных бумаг уменьшается уровень риска и не уменьшается ожидаемая доходность портфеля. То есть увеличение количества ценных бумаг в портфеле не вызывает систематических изменений в доходности портфеля, зато вызывает систематическое уменьшение риска портфеля. Процесс увеличения количества видов ценных бумаг в портфеле, результатом которого является уменьшение риска портфеля без уменьшения его ожидаемой доходности называют диверсификацией портфеля.

52) Общее равновесие - это система взаимосвязанных цен, обеспечивающая одновременное равенство спроса и предложения на всех рынках. Общее экономическое равновесие - это такое состояние экономики, когда все рынки одновременно находятся в равновесии, а каждый субъект максимизирует свою целевую функцию.

Эффективность производства - это такая ситуация, в которой при данных производственных ресурсах и существующем уровне знаний нельзя произвести больший объем одного блага, не жертвуя при этом возможностью производства некоторого объема другого блага. Понятие эффективности производства, как и более широкое понятие экономической эффективности, включает в себя избежание ущерба.

Эффективность производства достигается тогда, когда ресурсы распределяются таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный чистый выигрыш от их применения. Эффективность производства выступает критерием успеха хозяйственной деятельности людей, применяющих ресурсы. Если достигнута эффективность производства, то никакое изменение методов производства или дальнейший обмен благами не приведет к дополнительному выигрышу.

Парето-эффективность в обмене

экон. такое распределение заданной совокупности благ между индивидами, при котором за счет их перераспределения нельзя повысить благосостояние хотя бы одного члена общества без ухудшения благосостояния других

53) кривая произв.контрактов

Существует

условие эффективности в обмене, которое

формулируется следующим образом:

Блага

размещены эффективно, если предельные нормы

замены между любыми двумя благами

одинаковы. Для всех индивидов.

Представим,

что происходит обмен двумя благами (а

и Ь) между двумя людьми. Тогда условием

эффективного обмена для них будет

следующее равенство: ![]() Это

равенство означает, что предельная

норма замещения66 блага А благом В для

одного потребителя является такой же,

как и предельная норма замещения блага

А благом В для второго. Любое распределение

этих благ между ними, при котором не

выполняется это равенство, является

Паретто-неэффективным (т. е. их

благосостояние может быть улучшено).

Это

равенство означает, что предельная

норма замещения66 блага А благом В для

одного потребителя является такой же,

как и предельная норма замещения блага

А благом В для второго. Любое распределение

этих благ между ними, при котором не

выполняется это равенство, является

Паретто-неэффективным (т. е. их

благосостояние может быть улучшено).

Эффективность структуры выпуска: Состояние экономики называют эффективным в структуре выпуска, если невозможно увеличить благосостояние хотя бы одного индивидуума, не уменьшая благосостояние других путем изменения структуры выпускаемой продукции.

54) Внешние эффекты (экстерналии) — ситуация, когда издержки или выгоды от рыночных сделок не учитываются в ценах в полном объеме. При отрицательных (положительных) внешних эффектах деятельность одного лица вызывает издержки (выгоды) других лиц. Если цементный завод производит выбросы в атмосферу, налицо отрицательный внешний эффект для окрестных жителей (они терпят издержки, не учитываемые в цене цемента, и ничего не получают взамен). Если же завод проведет дорогу и окрестные жители смогут ею бесплатно пользоваться, налицо положительный внешний эффект.

Отрицательный внешний эффект возникает в случае, если деятельность одного экономического агента (предприятия) вызывает издержки других. Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что у третьих лиц возникают некомпенсированные для них издержки (ущерб). Рынок не улавливает отрицательных внешних эффектов, в результате чего создается больше продукции, чем необходимо обществу. Например, сброс неочищенной воды в реку пропорционален объему производства. Выходит, что по мере роста производства растет и объем загрязнения окружающей среды. Поскольку предприятие не осуществляет очистку воды, его предельные частные издержки оказываются ниже предельных общественных издержек, так как не включают расходы на создание дополнительной системы очистных сооружений. Это приводит к тому, что объем выпускаемой продукции превышает оптимальный объем выпуска (рис. 14.5).

Положительный внешний эффект возникает при позитивных последствиях воздействия участников рыночной операции на третьих лиц. При этом выигрыш присваивается не владельцем ресурсов, обусловивших возникновение эффекта, а третьими лицами, причем бесплатно. Поэтому при положительном внешнем эффекте частная предельная выгода блага ниже его общественной предельной выгоды.

Виды положительных внешних эффектов многообразны. Например, сооружение бассейна в густонаселенном квартале благоприятно влияет на положение его жителей. Деятельность пчеловода по разведению пчел благоприятно сказывается на опылении садов на соседних участках. Занимающиеся туризмом люди укрепляют свое здоровье, а это позволяет экономить общественные средства на здравоохранение. Наглядным примером положительного внешнего эффекта является получение высшего образования. В обществе каждый его член выигрывает от того, что сограждане получают хорошее образование и приносят выгоду обществу: повышается его образовательный уровень, создаются предпосылки для развития научно-технического прогресса, в производстве используется более квалифицированная сила, снижается уровень преступности, меняется политическая активность населения. Однако каждый из получающих образование навряд ли задумывается о тех выгодах, которые получает общество в целом. Принимая решение, рациональный потребитель соотносит затраты, связанные с процессом обучения, и те выгоды, которые могут быть получены в результате получения образования. Именно поэтому инвестиции в человеческий капитал, как правило, ниже оптимальных для общества.

Разделение внешних эффектов на отрицательные и положительные является основополагающей, т.к. характеризует результаты воздействия на субъекты. Но в современной экономической литературе предпринимаются попытки уточнить и детализировать данный подход, выделив новые критерии анализа внешних эффектов.

По результатам воздействия на субъект:

· отрицательные;

· положительные.

По направлениям действия:

· производственные - экономическая деятельность предпринимателя влияет на уровень производства других предпринимателей;

· потребительские - экономическая деятельность потребителя влияет на уровень полезности другого потребителя;

· смешанные (производство-потребление - экономическая деятельность предпринимателя влияет на уровень полезности домашнего хозяйства; потребление-производство - экономическая деятельность домашнего хозяйства влияет на уровень производства предпринимателей).

По характеру воздействия на субъект:

· технологические - последствия экономической деятельности, которые не охватываются рыночными процессами;

· денежные - результат взаимозависимости производителей (потребителей), при которой доходы зависят не только от собственных затрат и выпуска, но и выпуска и затрат других субъектов.

По степени воздействия на субъект:

· предельные - эффекты, которые при малом изменении в деятельности создающего эффект субъекта приводят к значительным изменениям в производительности или полезности другого субъекта;

· интрамаржинальные - эффекты, которые практически не влияют на полезность или производительность воспринимающих их субъектов.

По влиянию на благосостояние других лиц:

· Парето-непротиворечивые - ведут к улучшению экономического положения субъекта без ухудшения положения других;

· Парето-противоречивые - ведут к реальным изменениям функции полезности или производственной функции субъекта.

По способу трансформации внешних эффектов:

· устраняются при государственном регулировании;

· путем переговоров.

55) Для того чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами и восполнить недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами, необходимо трансформировать внешние эффекты во внутренние. Трансформация внешних эффектов во внутренние может быть достигнута путем приближения предельных частных издержек (и соответственно выгод) к предельным социальным издержкам (выгодам). А.С. Пигу в качестве решения данной проблемы предложил использовать корректирующие налоги и субсидии.

Корректирующий налог (налог Пигу) - налог на выпуск товаров или услуг, который поднимает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных общественных издержек и приводит к сокращению производства.

Налог Пигу устанавливается в размере, равном предельным внешним издержкам на каждую единицу выпускаемой продукции:

Т = МЕС,

где Т - размер корректирующего налога; МЕС - предельные внешние издержки.

Тогда МРВ + Т = MSC, и кривая предельных индивидуальных издержек с учетом налога Пигу совпадает с кривой предельных общественных издержек, что ведет к уменьшению выпуска продукции с отрицательными внешними эффектами до оптимального уровня

Корректирующие субсидии - это платеж потребителям или производителям товара, потребление которого создает положительный внешний эффект. Такие субсидии предназначены для интернализации внешнего эффекта посредством оказания такого понижающего воздействия на цену потребления товара, которое увеличит объем его производства до эффективного уровня. По своей форме корректирующие субсидии - выплата из бюджета на пользу производителя (или потребителя) определенного блага, понижает рыночную цену данного блага во время потребления. Разумеется, фискальным источником субсидий являются налоговые поступления.

Корректирующая субсидия устанавливается в размере, равном предельной внешней полезности на каждую единицу выпускаемой продукции с положительным внешним эффектом:

Ср = МЕВ,

где Ср - размер корректирующей субсидии; МЕВ - предельная внешняя полезность.

Тогда МРВ + G = MSB, и кривая предельной индивидуальной полезности с учетом такой субсидии будет совпадать с кривой предельной общественной полезности, что приведет к увеличению выпуска продукции с позитивными внешними эффектами до эффективного с позиции размещения ресурсов уровня: Qq = Qp

Если корректирующий налог увеличивает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных общественных издержек и приводит к повышению цены, то корректирующая ссуда, увеличивая предельную индивидуальную полезность до уровня предельной общественной полезности, приводит к понижению цены.

Корректирующие налоги и субсидии могут быть использованы для достижения эффективности производства. И чтобы ввести эти налоги, требуется установить внешний эффект и определить предельные издержки третьих лиц, связанные с данным эффектом.

56) Общественное благо - это специфический вид услуги, производимой в общественном секторе в экономике для общего (вплоть до одновременного) потребления физическими и юридическими лицами.

Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки общественных благ:

- общественное благо - это специфический вид услуги. В специфическом секторе используются специфические факторы.

- общественное благо потребляется сообща, вплоть до единовременности этого процесса;

- общественное благо по своей сути удовлетворяет социальные потребности.

«Классическим примером общественного блага служит маяк. Его строительство может оказаться экономически обоснованным, если выгоды превысят производственные затраты. Однако выгода, приходящая на долю каждого пользователя маяка, не может окупить приобретение такого крупного и неделимого продукта. Во всяком случае, после введения маяка в эксплуатацию его сигнальный свет служит ориентиром для всех судов. Практичес нет способа исключить для некоторых кораблей возможность пользоваться выгодами маяка. Свет маяка виден всем, и если судовладелец предпочитает за них не платить, капитану корабля нельзя запретить пользоваться сигналами маяка. Экономисты называют это явление проблемой «фрирайдера»: люди могут пользоваться выгодами некоего продукта, не неся никаких издержек на его производство.»

Общественные блага отличаются двумя свойствами: неконкурентоспособностью и неисключаемостью. Под неисключаемостью подразумевается техническая невозможность или запретительно высокие издержки предотвращения доступа к благу дополнительных потребителей. «Под неисключаемостью в потреблении понимается невозможность путем установления рыночных цен исключить отдельные фирмы или отдельных индивидов из числа получателей по крайней мере части выгод (или части затрат), прямо связанных с производством и потреблением определенного товара. Невозможно, к примеру, запретить пешеходу пользоваться светом горящего фонаря, а индивиду, имеющему радиоприемник, принимать радиопередачи. Неисключаемость может возникнуть как в результате невозможности физически исключить кого-либо из пользования данным благом (как в случае пешеходов, гуляющих по освещенной улице), так и вследствие чрезвычайно высоких затрат на исключение в сравнении с возможными выгодами продавца.

В модели Линдаля индивиды договариваются о расходах на предоставление общественного блага и о доле каждого в этих расходах. В условиях равновесия (его называют равновесием по Линдалю) цены устанавливаются на таких уровнях, что все индивиды предъявляют спрос на одно и то же количество общественного блага, которое и является оптимальным объемом его предоставления. Речь идет об имитации действия рыночного механизма, но цены Линдаля (так называемые налоговые цены), конечно же, не являются ценами реального рынка - они представляют собой доли от общей величины налогового сбора на финансирование общественного блага, которую должны внести отдельные индивиды.

57) Первая фундаментальная теорема экономики благосостояния утверждает, что общее конкурентное равновесие является Парето-эффективным. Общее конкурентное равновесие предполагает оптимизацию потребительского поведения, максимизацию его полезности, оптимизацию поведения производителей и максимизацию прибыли. Между условиями общего конкурентного равновесия и условиями эффективности по Парето существует тесная связь. В частности, оптимизация потребительского поведения предполагает эффективность обмена, оптимизация поведения производителей - производственную эффективность, а вместе взятые, они предполагают эффективность высшего порядка, т.е. эффективность размещения ресурсов. Таким образом, равновесие на конкурентном рынке отвечает всем условиям Парето-эффективности. Вторая фундаментальная теорема экономики благосостояния утверждает, что если потребители и производители руководствуются своими предпочтениями, нет возрастающей отдачи (кривая производственных возможностей выпукла), то оптимальным по Парето состоянием экономики является конкурентное равновесие любого начального распределения ресурсов.

58) общественное благосостояние –- мера удовлетворения обществом совокупных потребностей. Общественное благосостояние зависит от того, насколько удовлетворен каждый потребитель.Функция общественного благосостояния показывает, каково благосостояние общества в зависимости от индивидуальных полезностей потребителей.

Функция общественного благосостояния имеет свойства:

Функция общественного благосостояния непрерывна, т.е. небольшое увеличение полезности потребления отдельного потребителя не способно вызвать значительного роста благосостояния общества.

Функция общественного благосостояния дифференцируема.

Частные производные функции общественного благосостояния положительны, т.е. увеличение полезности потребления у одного потребителя приводит к росту общественного благосостояния.

Функция общественного благосостояния не может быть выпуклой вниз.

Особым свойством функции общественного благосостояния является отсутствие исключительных потребителей, т.е. отсутствуют потребители, влияние которых на общественное благосостояние намного больше, чем у других.

59)

Критерий Ролза. Американский философ Джон Ролз предложил особый подход, получивший название "вуаль незнания". Он базируется на следующем мысленном эксперименте. Допустим, что общество находится в некотором начальном состоянии, когда ему необходимо выбрать справедливую систему распределения доходов для отдаленного будущего. Для каждого члена общества это будущее скрыто "вуалью незнания", никто не знает, каким может оказаться в будущем его уровень доходов или социальный статус. Таким образом, в концепции Ролза "вуаль незнания" элиминирует влияние реального положения каждого члена общества на его ценностные суждения, на то, "что такое хорошо и что такое плохо". А поскольку люди, как правило, не склонны к риску, они попытаются застраховать себя от низких доходов или невысокого социального статуса в будущем и выберут в качестве критерия справедливого распределения благосостояния максиминный критерий:

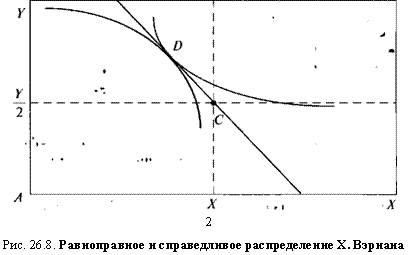

60) До сих пор мы исходили из того, что равновеликий доход, обеспечивает разным членам общества равновеликую полезность. Отсюда автоматически вытекало утверждение о том, что равенство в распределении дохода обеспечивает равенство в распределении благосостояния. Если мы откажемся от данной предпосылки, будет ли это означать, что равенство в распределении дохода станет несправедливым, поскольку будет сопровождаться неравенством в благосостоянии? И что для обеспечения действительно справедливого распределения следует допускать неравное распределение дохода? Ответ на эти вопросы должен быть отрицательным. Обоснуем его, используя концепцию «справедливое ти, свободной от зависти», разработанной X. Вэрианом.

На практике мы не в состоянии подсчитать и сравнить уровни полезности, получаемые отдельными индивидами. Как же тогда определить, какое распределение полезностей (благосостоянии) является равным и справедливым? Вэриан вводит понятие равноправного распределения. Таковым он считает распределение, при котором никто из индивидов не предпочитает набор благ, принадлежащий другому лицу, тому набору, которым обладает он сам. Иными словами, индивиды не завидуют друг другу. Если обеспечить всем индивидам одинаковые наборы благ (или одинаковый доход, равный стоимости этого набора благ), то они не будут завидовать друг другу. Точка С на рис. 26.8, расположенная как раз посередине ящика Эджуорта, характеризует такое равноправное распределение.

Допустим,

индивиды имеют возможность свободно

обмениваться благами по сложившимся

ценам конкурентного рынка (соотношение

цен соответствует тангенсу угла наклона

бюджетного ограничения на рис. 26.8). В

результате обмена достигается

Парето-эффективное распределение в

точке D. Можно доказать, что это конкурентное

распределение также будет равноправным.

Допустим,

индивиды имеют возможность свободно

обмениваться благами по сложившимся

ценам конкурентного рынка (соотношение

цен соответствует тангенсу угла наклона

бюджетного ограничения на рис. 26.8). В

результате обмена достигается

Парето-эффективное распределение в

точке D. Можно доказать, что это конкурентное

распределение также будет равноправным.

Обозначим набор благ, поступающий индивиду А в условиях равновесия (точка D) как А°, а набор, достающийся индивиду В, как В°. Индивид А, имея тот же доход (начальный запас благ), что и индивид В (точка С), мог прибрести набор BD, но приобрел набор А°. Следовательно, он прямо выявление предпочитает свой набор чужим наборам. То есть А не может завидовать В. Точно так же и В прямо выявление предпочитает свой набор набору А°, и, следовательно, не может завидовать индивиду А. Таким образом, при равном распределении дохода в условиях конкурентного рынка обязательно обеспечивается равноправное распределение полезностей (благосостоянии).

Распределение, которое является одновременно и равноправным, и Парето-эффективным (например, распределение в точке D на рис. 26.8), Вэриан называет справедливым распределением. Следовательно, при равном распределении благ (дохода) конкурентный рынок обеспечивает справедливое распределение. Это не означает, конечно, что Вэриан предлагает перейти к уравнительному распределению общественного дохода. Речь идет о другом. Перераспределяя доход, общество может добиваться того, что конкурентный рынок, обеспечивая достижение Парето-эффективности, одновременно будет обеспечивать и более справедливое распределение.

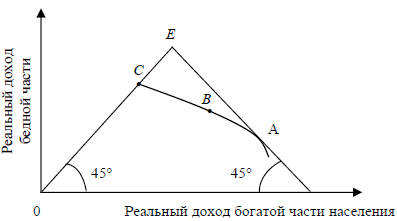

Компромисс общества между эффективностью и равенством

Столкнувшись с проблемой существования бедности на фоне общего благополучия, все страны предпринимают меры для помощи малоимущим гражданам. Однако всё, что поступает к бедным, должно быть отнято у богатых. Это, без сомнений, является основной причиной сопротивления введению перераспределяющего налогообложения (прогрессивного налога). Наиболее трудно достижимый идеал - это идеал равенства экономического результата. В идеальном обществе люди обладают одинаковым уровнем потребления независимо от того, умны они или глупы, энергичны или ленивы, удачливы или невезучи. «От каждого по способностям, каждому по потребностям» - вот основной принцип этой философии. Сегодня даже самые радикальные социалисты осознают, что для того, чтобы экономика функционировала эффективно, необходимы различия в экономическом результате. Равенство результатов значительно затрудняло бы функционирование экономики. Предпринимая меры по перераспределению дохода от богатых к бедным, государство может нанести вред экономической эффективности и снизить доступную для распределения величину национального дохода. Меры по перераспределению доходов, такие как прогрессивный подоходный налог, уменьшат реальный выпуск, снизив стимулы к труду и сбережениям. Поэтому, когда государство рассматривает политику распределения дохода, оно должно сравнивать выгоды от большего равенства с издержками, возникающими из-за снижения национального дохода (экономическими издержками перераспределения). Данное утверждение проиллюстрируем с помощью кривой перераспределения дохода (рис. 8.2). Данный график описывает доходы различных групп при действии государственных программ перераспределения дохода. В точке А, или точке до введения программы перераспределения, нет ни налогов, ни трансфертных платежей, таким образом люди живут на свои рыночные доходы. В условиях конкурентной экономики точка А является эффективной и не требует никакой перераспределительной политики для того, чтобы максимизировать общий национальный доход. К сожалению, в точке А богатая часть населения получает гораздо больше денег, чем бедная. Государство может стремиться к установлению равенства с помощью введения налоговых и трансфертных программ, надеясь приблизиться к точке Е, в которой доходы равны. Если подобные меры могут быть приняты без ущерба для национального выпуска, экономика будет двигаться по прямой линии от точки А к точке Е. Угол наклона прямой ЕА равен 45°; это отражает теоретическое предположение о том, что каждый доллар, взятый у богатого населения, увеличивает доход бедного населения ровно на один доллар. Вдоль всей прямой с наклоном 45° общий национальный доход является постоянным, а значит на него не влияют перераспределительные программы.

Рис. 8.2. Кривая перераспределения дохода различных групп населения

Если государство перераспределяет доход, вводя высокие налоги для самых богатых граждан, их сбережения и затраты труда могут уменьшиться или обрести иное неэффективное использование, что в результате снизит общую величину реального национального дохода. Выходит, что из каждых 100 долларов, взятых у богатого в виде налога, лишь 50 долларов доходят до бедняка, а остальная часть уходит на бесполезные растраты или административные расходы. Перераспределение оказывается неэффективным: оно изображено с помощью кривой АВC. Здесь гипотетическая граница реального дохода отклоняется от линии с наклоном 45°, так как налоги и трансферты способствуют возникновению неэффективности. Опыт показывает, что в некоторых случаях искажения, обусловленные государственным вмешательством, могут быть настолько большими, что попытка помочь одному слою населения за счёт другого может привести к нанесению ущерба им обоим. Или, в противном случае, действие, которое на первый взгляд приносит пользу богатым, в действительности может принести пользу всем и каждому.

61) ТЕОРЕМА НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭРРОУ Теорема, согласно которой в экокомической модели, включающей нескольких человек, голосование большинством голосов отнюдь не всегда порождает равновесную ситуацию.

Смысл этой теоремы состоит в том, что в рамках ординалистского подхода не существует метода объединения индивидуальных предпочтений для трёх и более альтернатив, который удовлетворял бы некоторым вполне справедливым условиям и всегда давал бы логически непротиворечивый результат.

Ординалистский подход основывается на том, что предпочтения индивидуума относительно предлагаемых к выбору альтернатив не могут измеряться количественно, а только качественно, то есть одна альтернатива хуже или лучше другой.

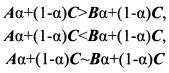

Аксиома сравнимости. Она говорит о том, что инвестор всегда может сравнить альтернативные варианты решений по степени их предпочтительности. Если имеются две альтернативы (например, два актива или два вероятностных исхода) - А и В, то либо А предпочтительнее В (А>В), либо В предпочтительнее А (А<В), либо они эквивалентны (А~В).

Аксиома транзитивности или устойчивости. Она предполагает устойчивость сравнимых предпочтений инвестора. Это означает, что если А>В и В>С, то А>С, т.е. А предпочтительнее С. Аналогично, если А~В и В~С, то А~С, т.е. А эквивалентно С.

Аксиома независимости. Она говорит о том, что отношения предпочтения сохраняются между двумя альтернативами и в случае, если они входят в состав более сложных альтернативных решений. Пусть а - это число в диапазоне от нуля до единицы (например, доля, с которой активы А и В входят в состав инвестиционного решения, или значения вероятности событий А и В). Тогда для каждого из случаев: А>В, А<В и А~В должны соответственно выполняться предпочтения выбора:

Аксиома непрерывности или измеримости. Пусть между активами существует порядок предпочтений А>В>С. Тогда существует такое значение 0<а<1, что для него выполняется отношение эквивалентности:

![]()

Из аксиомы следует, что любой актив, каким бы менее предпочтительным он ни был (в нашем случае это актив С), может быть выбран инвестором в комбинации с другими активами, поскольку эта комбинация эквивалентна некоторому промежуточному инвестиционному решению. Из нее также вытекает, что:

62) Механизмы перераспределения доходов достаточно разнообразны, и применение того или иного механизма зависит от существующего в стране уровня неравенства, его структуры, причин, а также специфики целей и задач политики по снижению неравенства. Поэтому, прежде чем ставить задачу перераспределения доходов, нужно понять, что такое неравенство и как оно может быть оценено (измерено).

По принципу эк. Нейтральности налоги делятся на искажающие и неискажающие. Искажающий налог – это такой налог, при введении которого экономический субъект принимает иное решение об аллокации ресурсов, чем до введения налога. Неискажающий налог такого влияния на экономику не оказывает.

Аккордные налоги - налоги, устанавливаемые государством на уровне, не зависящем от размеров доходов и покупок.

Субсидия — выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти[уточнить]. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ следует различать два вида субсидий:

субсидия — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

субсидия — денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных фондов юридическим лицам (не являющимся бюджетными учреждениями) и физическим лицам

Основные свойства субсидии:

безвозмездная, безвозвратная передача средств (по субвенции возможен возврат средств, если средства ушли на другую цель)

целевой характер

софинансирование (на условиях долевого финансирования)

63) Теория общественного выбора — один из разделов экономики, изучающий различные способы и методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих собственных интересах.

Сторонники теории общественного выбора рассматривают политический рынок по аналогии с товарным. Государство — это арена конкуренции людей за влияние на принятие решений, за доступ к распределению ресурсов, за места в иерархической лестнице. Однако государство — это рынок особого рода. Его участники имеют необычные права собственности: избиратели могут выбирать представителей в высшие органы государства, депутаты — принимать законы, чиновники — следить за их исполнением. Избиратели и политики трактуются как индивиды, обменивающиеся голосами и предвыборными обещаниями.

Объектом анализа теории является общественный выбор в условиях как прямой, так и представительной демократии. Поэтому основными сферами ее анализа считаются избирательный процесс, деятельность депутатов, теория бюрократии, политика регулирования и конституционная экономика. В их разработке важную роль сыграли Дж. Бьюкенен, Д. Мюллер, У. Нисканен, М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлисон, Ф.А. Хайек и другие ученые. По аналогии с рынком совершенной конкуренции они начинают свой анализ с прямой демократии, переходя затем к представительной демократии как ограничивающему фактору.

Парадокс голосования: Общая формулировка – голосование, построенное на принципе "как решит большинство" может сделать невозможным экономически оптимальный выбор

Модель медианного избирателя – это модель, которая характеризует тенденцию, при которой принятие решений при прямой демократии осуществляется в соответствии с интересами избирателя-центриста (лица, занимающего место в середине шкалы интересов данного общества). Решение проблем общества на основе мнения избирателя-центриста имеет как свои положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, оно удерживает общество от принятия крайностей, позволяет выдержать некую середину. Но, с другой стороны, позиция центриста далеко не всегда является оптимальной.

64) Общие ресурсы, как и общественные блага, не являются исключительными: они бесплатно доступны каждому, кто желает их использовать. Но общие ресурсы - объект соперничества: использование их одним человеком уменьшает возможности потребления других индивидов. Раз благо предоставляется, политики должны обеспокоиться порядком его использования.