- •Глава 19

- •Операции на костях

- •Операции на суставах конечностей

- •Ампутации и экзартикуляции на конечностях

- •Ампутации и экзартикуляции на верхней конечности

- •Особенности ампутации конечности при сосудистой патологии

- •Особенности ампутации конечности при отморожении, ожогах и злокачественных опухолях

- •Особенности ампутации конечности у детей

Ампутации и экзартикуляции на верхней конечности

Основным принципом при выборе уровня и способа ампутации на верхних конечностях является максимальное сохранение длины культи. При травмах верхней конечности большинство классических способов первичной ампутации не могут быть использованы, так как после них возникает значительное укорочение конечности. Допустимо щадящее хирургическое лечение, предусматривающее выполнение ампутации в два приема: удаление нежизнеспособных тканей и пластическое закрытие дефекта. При этом не всегда возможно сразу после травмы правильно оценить жизнеспособность тканей. Поэтому усечение конечности производят на видимой границе здоровых и пораженных тканей, оставляя рану для вторичного заживления с последующим проведением кожной пластики.

Ампутация и вычленение пальцев кисти. При ампутации и экзартикуляции фаланг применяют местную анестезию по Лукашевичу — Оберсту, при экзартикуляции пальцев -- проводниковую анестезию по Брауну — Усольцевой.

Амнутацию пальцев чаще производят при их раздроблении и омертвении, при отморожении, ожогах, облитерирующем эндартериите. При этом предпочтение необходимо отдать выкраиванию длинного ладонного лоскута, позволяющего расположить послеоперационный рубец на нерабочей тыльной поверхности пальцев. Если расположение рубца на тыльной поверхности возможно только после укорочения пальца, следует исполь зовать длинный тыльный лоскут с расположением рубца на вершине или на боковой поверхности культи.

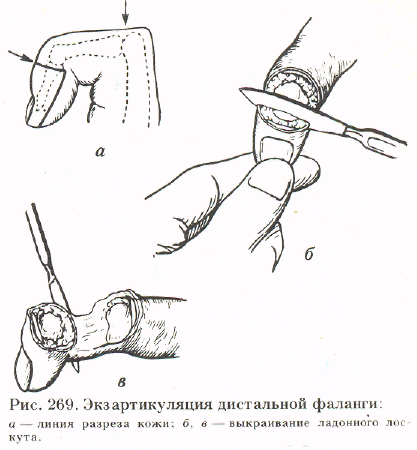

При классической ампутации фаланги лоскут выкраивают с ладонной поверхности пальца скальпелем, лезвие которого располагают параллельно коже. Длина лоскута должна быть немного больше диаметра фаланги на уровне усечения (рис. 269). После отделения кожного лоскута рассекают мягкие ткани до кости. Кожу на тыльной поверхности пересекают в поперечном направлении до соединения с разрезом на ладонной поверхности. Надкостницу рассекают и смещают дистально, кость перепиливают проволочной или листовой медицинской пилой. Сглаживают неровности костной культи. Производят перевязку тыльных и ладонных пальцевых сосудов тонким кетгутом, обрабатывают ладонные и тыльные пальцевые нервы. Сшива-

441

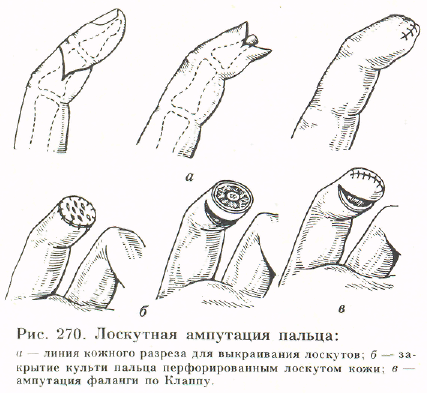

При отсечении пальца рубящим или режущим орудием возникает значительный дефект. Последний может быть закрыт различными способами: перфорированным лоскутом по Б. В. Ларину, пластикой но Клаппу, кожным лоскутом на ножке, выкроенным на ладони кисти, или на переднебоковой стенке живота (рис. 270). При значительной скальпированной ране палец может быть помещен в кожный туннель на переднебоковой стенке живота. В дальнейшем его выделяют с избытком кожи, которую используют для пластики дефекта. Образующуюся рану на переднебоковой стенке живота закрывают швами. Пластические операции иногда позволяют сохранить проксимальную часть дистальной и средней фаланг, где прикрепляются соответственно сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев.

Вычленение в межфаланговых суставах производят тыльным разрезом в проекции сустава при максимальном его сгибании. Обнаружение проекции щели межфалангового сустава может быть проведено двумя способами: при согнутой под прямым углом фаланге и по В. Н. Шевкуненко. При определении первым способом щель сустава соответству-

ет продольной линии, проведенной через середину боковой поверхности вышележащей фаланги. По В. Н. Шевкуненко линия сустава для дистальной фаланги находится на 2 мм, для средней — на 4 мм и для основной на 8 мм дистальнее угла, образованного на тыле пальца при сгибании соответствующей фаланги. После вскрытия сустава рассекают связки и суставную сумку, подводят под фалангу скальпель, выкраивают ладонный лоскут, стремясь сохранить сухожилие сгибателя. Кровеносные сосуды перевязывают и обрабатывают пальцевые нервы. Удаление суставного хряща проксимальной фаланги не производят, так как неповрежденный хрящ лучше противостоит инфекции; продукция синовиальной жидкости непродолжительна и на заживление раны не оказывает существенного влияния. При отсутствии противопоказаний (инфекции) накладывают швы на кожу. При недостатке тканей для укрытия головки фаланги производят кожную пластику одним из вышеуказанных способов.

После ампутации или вычленения фаланг кисти производят иммобилизацию пальцев в функционально выгодном положении, что является профилактикой сгибательных и разгибательных контрактур.

Классические способы вычленения пальцев предусматривают выкраивание кожных лоскутов с рабочих поверхностей, чтобы образующиеся рубцы находились на нерабочей поверхности.

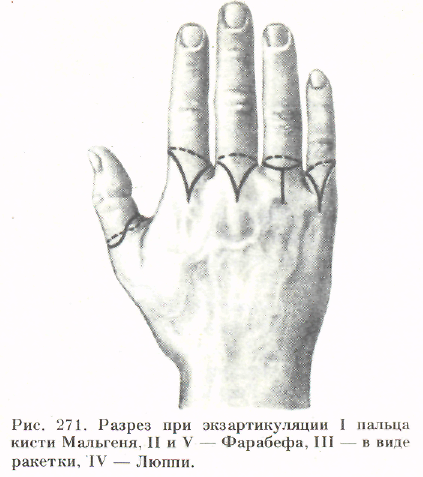

Вычленение II и V пальцев кисти по Фарабефу состоит в выкраивании длинного лоскута с рабочей поверхности (рис. 271). На II пальце продольный разрез начинают на тыльной поверхности на уровне пястно-фалангового сустава и дугообразно доводят до средины основной фаланги на лучевой поверхности. Далее разрез ведут по ладонной поверхности к локтевому краю, немного не доходя до межпальцевой складки, а затем в поперечном направлении достигают начала разреза на тыле пальца. После рассечения связок и сухожилий иссекают суставную капсулу и удаляют палец. Обрабатывают пальцевые сосуды и нервы. Головку II пястной кости покрывают

442

ладонно-лучевым лоскутом. При экзар-тикуляции V пальца лоскут также выкраивают с его рабочих поверхностей — ладонной и локтевой.

Вычленение III и IV пальцев может быть выполнено по способу Люппи и по способу, предусматривающему выкраивание лоскута в виде ракетки. Способы позволяют использовать кожу ладонной рабочей поверхности. По способу Л ю и п и производят поперечно-круговой разрез дистальнее ладонно-пальце-вой складки, на тыльной поверхности дополнительно продольно рассекают кожу длиной 2 см, в результате чего образуется Т-образный кожный разрез. При рассечении кожи в виде ракетки производят продольный разрез на уровне головки пястной кости, который ведут дугообразно через межпальцевую складку. На ладонной поверхности продолжающийся разрез расположен на уровне ладонно-пальцевой складки и далее переходит на боковую поверхность той же основной фаланги, соединяясь с началом разреза на тыльной поверхности. Рассекают связки пястно-фа-лангового сустава, ножницами иссекают суставную капсулу, вращая палец в различных направлениях. Рассекают сухожилия сгибателей и разгибателей пальца. Перевязывают ладонные сосуды и обрабатывают нервы. Над головкой пястной кости сшивают сухожилия сгибателей и разгибателей. Редкими швами фиксируют кожный лоскут.

Вычленение I (большого) пальца кисти в пястно-фаланговом суставе по Мальгеню. Головку пястной кости укрывают ладонным лоскутом, который выкраивают элипсообразным разрезом. Разрез начинают на тыльной поверхности пальца, немного дистальнее проекции пястно-фалангового сустава, дугообразно проводят по боковым поверхностям и на ладонной поверхности достигают межфаланговой кожной складки. Вскрытие полости пястно-фалангового сустава производят на тыльной поверхности, рассекают суставную капсулу и боковые связки. Для сохранения сесамовидных косточек, являющихся местом прикрепления коротких мышц большого пальца, капсулу на ладонной поверхности не

вскрывают. Мягкие ткани на этой поверхности отделяют скальпелем, движущимся по кости основной фаланги. После тщательного гемостаза, выделения и пересечения нервов накладывают кожные швы.

При вычленении пальцев ошибочно стремление наглухо зашить рану ценой резекции неповрежденных отделов пястных костей. При недостатке кожи необходимо после хирургической обработки произвести кожную пластику пальца. Потеря большого пальца снижает функцию кисти на 50 %, что обусловливает необходимость его сохранения. При этом важно сохранить не только палец, но и I—II пястные кости, которые могут быть использованы для пластической операции — фалангизации I пястной кости.

Фалангизацию I пястной кости производят как при отсутствии большого пальца, так и всех пальцев. Операция состоит из рассечения I межпястного промежутка и формирования из I пястной кости пальца. Выкраивание кожных лоскутов производят по Г. А. Альбрехту. Первый разрез проводят между головками I и II пястной кости по вершине межпястной складки. Вторым разрезом, идущим от вершины по латеральному краю II пястной кости до тенара, формируют ладонный лоскут. Этим лоскутом в даль-

443

нейшем укрывают I пястную кость. Тыльный лоскут формируют третьим разрезом, проходящим от головки вдоль внутреннего края I пястной кости. Лоскутом укрывают II пястную кость. Образующиеся лоскуты, как правило, имеют форму треугольника, основание которого обращено к укрываемой I или II пястной кости. Лоскуты выкраивают вместе с фасцией.

Следующим этапом операции является иссечение первой тыльной межкостной мышцы. По Г. А. Альбрехту поперечную часть приводящей мышцы большого пальца отсекают у места прикрепления (головка I пястной кости) и подшивают у основания той же пястной кости. По С. Ф. Годунову для углубления межпястного промежутка поперечную часть приводящей мышцы большого пальца полностью иссекают. Функция приведения пальца компенсируется за счет других мышц тенара. Отдаленные результаты фалангизации, как правило, хорошие. Функция кисти значительно улучшается.

Наряду с фалангизацией пястных костей существуют следующие восстановительные операции при ампутационных дефектах пальцев: 1} воссоздание пальцев методом кожно-костной реконструкции; 2) пересадка пальцев стопы; 3} замещение I пальца II той же кисти (поли-цизация); 4) перестановка пальцев;

пересадка пальцев с другой руки;

замещение I пальца III или IV по врежденной кисти; 7) пересадка пальцев с использованием микрососудистой тех ники, позволяющей восстановить их кро воснабжение и иннервацию. Среди пере численных операций положительно оце нивается метод кожно-костной реконст рукции, предложенный в 1897 г. Никко- ладони.

В настоящее время при невозможности сохранить пястные кости считается целесообразным сохранить не только первый, но и второй ряд запястных костей, что позволяет применить активный протез. Закрытие раны в таких случаях осуществляется за счет атипичных лоскутов.

При вычленении в личезапястном суставе необходимо произвести резекцию

шиловидных отростков лучевой и локтевой костей и сохранить суставной хрящ. В функциональном отношении вычленение предплечья лучше, чем ампутация; инвалиды не нуждаются в сложном протезировании.

Перспективной можно считать операцию по пересадке пальцев стопы на культю предплечья с использованием микрохирургической техники, позволяющей одномоментно восстановить сухожилия, кровеносные сосуды и нервы.

Ампутация предплечья. При ампутации предплечья, как и при ампутациях пальцев кисти, основным принципом является максимальное сохранение длины культи. С этой целью применяют способы ампутации с выкраиванием двух лоскутов или круговой способ с манжеткой. Короткая культя предплечья затрудняет протезирование, поэтому считается возможным проведение расширенной хирургической обработки костей предплечья с вторичным заживлением раны, а также ампутация с использованием атипичных лоскутов.

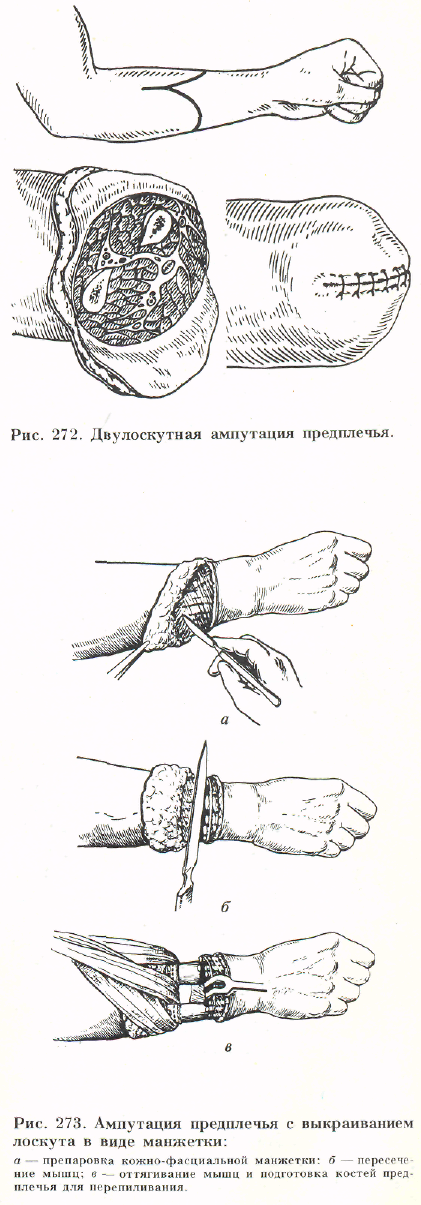

При д в у лоскут пой ампутации предплечья выкраивают передний и задний кожно-апоневротические лоскуты, сумма длины которых составляет диаметр предплечья на уровне ампутации. Оттянув лоскуты проксимально, пересекают мышцы на одном уровне на 3—4 см ди-стальнее опила костей (рис. 272). Обоюдоострым ампутационным ножом рассекают межкостную мембрану и оставшиеся непересеченные мышцы. Цирку-лярно рассекают и смещают дистально надкостницу, перепиливают на одном уровне в положении супитации кости предплечья. Опилы костей сглаживают рашпилем. Перевязывают основные мышечные артерии. В глубине культи выделяют и пересекают локтевой, срединный, ветви лучевого, межкостные и кожные нервы предплечья. Мышцы над опи-лом костей, как правило, не сшивают. Накладывают редкие узловые швы на собственную фасцию и кожу. В углы раны вводят дренажи, которые удаляют через 24-—48 ч. Конечность фиксируют гипсовой лонгетой при сгибании предплечья под углом 80° и в среднем положении между супинацией и пронацией.

444

Решая вопрос об ампутации предплечья в верхней трети его, следует исходить из возможности сохранения точек прикрепления мышц, обеспечивающих движения в локтевом суставе. С этой целью ампутацию проводят по типу расширенной хирургической обработки, оставляя рану открытой с наложением первичного отсроченного шва или прибегая к пластическому закрытию кожной раны. На этом уровне предплечья может быть применен также двулоскутный способ ампутации как наиболее экономный. Длина лоскутов равна радиусу предплечья на уровне ампутации.

Расщепление культи предплечья (операция Крукенберга — Альбрехта) производят для создания органа захвата. Операция показана после двусторонней ампутации предплечья или плеча и предплечья. По профессиональным показаниям операцию могут проводить и после односторонней ампутации предплечья. Минимальная длина предплечья, позволяющая получить функциональную культю, равна 10—11 см от локтевого сустава (рис. 274).

По методике Ленинградского научно-исследовательского института протезирования рассечение предплечья производят следующим образом: через локтевой сгиб условно проводят линию, соединяющую надмыщелки плечевой кости. Находят середину этой линии и медиальную половину ее еще раз делят пополам. От этой точки, начиная выше локтевого сгиба, проводят продольный разрез, достигающий локтевого края лучевой кости. Далее через конец культи разрез переходит на тыльную поверхность и продолжается по направлению к локтевому отростку. Разрез оканчивается, не доходя 7—8 см до локтевого отростка.

445

После рассечения кожи и собственной фасции удаляют m. palmaris longus, т. flexor carpi radialis, m. flexor digito-rum profundus и т. flexor potlicis longus. Локтевой нерв и поверхностную ветвь лучевого нерва не резецируют, а удаляют неврому с участком нерва. Срединный нерв пересекают ниже круглого про-натора, сохраняя иннервацию этой мышцы, обеспечивающую в дальнейшем функцию сведения воссозданных пальцев. Рассекают межкостную мембрану, сохраняя межкостные кровеносные сосуды и укорачивая нервы. На тыльной поверхности мышцы стараются сохранить, распределяя их на две половины, При недостатке кожи может быть иссечена часть разгибателей. Важным моментом является сохранение супинатора, иначе пальцы будут находиться в сомкнутом положении.

Количество иссекаемых мышц определяется растяжимостью кожи и возможностью закрытия ею раневой поверхности. Мышцами, обеспечивающими функцию вновь созданных пальцев, являются m. pronator teres, т. brachiora-dialis и т. supinator. Однако максимальное сохранение функции пальцев связа-

но с максимальным сохранением мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. После разведения на 8—10 см концов костей, которые должны будут выполнять функции пальцев, производят сшивание кожи вокруг них. При недостатке кожи приступают к пластическому закрытию образовавшегося дефекта перфорированным лоскутом по Б. В. Ларину. Пальцы вначале двигаются некоординирован-но, в дальнейшем начинают работать синхронно. Постепенно увеличивается амплитуда и сила захвата.

Ампутация плеча. Принцип максимальной экономии длины культи должен соблюдаться при ампутации плеча на всех его уровнях, так как, чем короче культя, тем труднее протезирование и компенсация утраченной функции конечности. Функциональную ценность представляет даже головка плечевой кости, которую при возможности необходимо сохранить. В дальнейшем культю плеча удается удлинить при помощи пластических операций.

Ампутация плеча может быть произведена: по конусно-круговому трехмо-ментному способу Н. И. Пирогова; с двумя кожно-фасциальными лоскутами; с формированием кожной манжетки; с атипичным выкраиванием кожных лоскутов, позволяющих максимально сохранить длину культи. В верхней трети плеча допустима ампутация только с образованием двух лоскутов или с формированием атипичных лоскутов.

Кожно-фасциальные лоскуты выкраивают на передней и задней поверхности плеча (предпочтительно, чтобы передний лоскут был более длинным). Рассечение мышц производят в одной плоскости ди-стальнее опила кости. Следует учитывать при этом значительную сократимость двуглавой мышцы плеча, что обусловливает необходимость дистального пересечения ее. После обработки надкостницы и перепиливания кости производят перевязку кровеносных сосудов (а. brachialis, а. proiunda brachii), их ветвей и одноименных вен, а также пересечение нервов (п. radiaHs, n. medianus, п. ulnaris, n. musculocutaneus, n. cuta-neus antebrachii medialis). Как правило, мышцы над опилом не сшивают. Послой-

446

но ушивают фасцию, кожу, в углы раны вводят дренажи. Культю плеча фиксируют гипсовой повязкой в положении отведения (30—40°). Швы удаляют на 10-й—11-й день.

Ампутация верхней трети плеча по Фарабефу. Разрез кожи, подкожной клетчатки и собственной фасции соответствует переднему, нижнему и заднему контуру дельтовидной мышцы. Со стороны подмышечной ямки разрез проводят, соединяя нижние края большой грудной и широчайшей мышцы спины. Наружный лоскут, включающий дельтовидную мышцу, смещают вверх, рассекают сухожилия больших грудной и круглой мышц и широчайшей мышцы спины. Обнажив сосудисто-нервный пучок, перевязывают подмышечную артерию, вену, обрабатывают нервы плечевого сплетения. Для сохранения функции культи плеча необходимо оставить неповрежденным п. axillaris, иннерви-рующий дельтовидную мышцу. Мышцы плеча пересекают на одном уровне ниже опила кости. Культю плечевой кости укрывают мышечно-фасциальным лоскутом.

При высокой ампутации плеча и недостаточной длине кожного лоскута костная культя может быть погружена под кожу грудной клетки. Через несколько месяцев после заживления раны культю выводят и при помощи пластической операции покрывают кожей.

Протезирование после ампутации плеча проводят как можно раньше активным протезом, так как позже больные с трудом осваивают его.

Вычленение в плечевом суставе должно производиться по абсолютным показаниям из-за сложности последующего протезиров ания.

Оперативный доступ к плечевому суставу начинают разрезом на уровне клювовидного отростка лопатки, который ведут вниз по дельтовидно-грудной борозде, огибая снизу по подмышечной ямке сустав, до лопаточной ости. Вторая часть ракетообразного разреза проходит дугообразно по плечу, очерчивая дельтовидную мышцу. После рассечения большой и малой грудных мышц обнажают клю вовидно-плечевую мышцу и короткую

головку двуглавой мышцы. Войдя в подмышечную ямку, выделяют и перевязывают сосуды, усекают нервы, сохраняя при этом подмышечный нерв. Рассекают мышцы плеча до кости на уровне нижней части разреза. У плечевой кости пересекают сухожилия лопаточных мышц и вскрывают сустав. После иссечения суставной капсулы удаляют конечность. Образовавшуюся рану закрывают кож-но-мышечным лоскутом, послойно зашивают, в нижний угол ее вводят дренаж.

Ампутации и экзартикуляции на нижней конечности

При ампутациях на нижних конечностях соблюдают основной пироговский принцип — максимально сохранить длину костного сегмента. Чем длиннее оставленный рычаг, тем лучше будет функционировать культя в протезе, тем проще протезирование.

Ампутации и вычленения в области стопы. Щадящий эффект на стопе достигается отказом от классических способов ампутации, предусматривающих выкраивание длинного подошвенного лоскута для укрытия культи и расположения рубца на тыле стопы. Операцию проводят по принципу первичной хирургической обработки, образующийся дефект кожи закрывают свободной кожной пластикой. Закрытие раны лоскутом после ампутации по поводу ранения или отморожения за счет укорочения стопы является ошибочным.

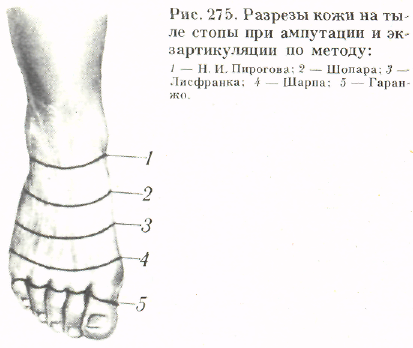

Вычленение пальцев по Гаранжо производят при их размозжении, гангрене, отморожении (рис. 275). Вычленение начинают с разреза по под ошв енно-пальцевой складке. На уровне I пальца, чтобы укрыть массивную головку плюсневой кости, разрез проводят дистальнее плюснефалангового сустава на 1,5— 2 см. На тыльной поверхности пальца из-за неодинаковой сократимости кожи разрез имеет фестончатую форму. На каждом пальце выкраивают языкообраз-ный лоскут. По медиальному и латеральному краю стопы, у места соединения подошвенного и тыльного разрезов, про водят продольное рассечение тканей до уровня головок I—V плюсневых костей.

447

Оттянув острыми крючками подошвенный и тыльный лоскуты, обнажают все плюснефаланговые суставы, которые при сильном подошвенном сгибании вскрывают в тыльной области. Изогнутыми ножницами, рассекая связки и суставные капсулы, отсекают единым блоком все пальцы. Находят и перевязы-в ают пальцевые артерии, пересекают пальцевые нервы. Суставной хрящ не удаляют, что способствует образованию подвижного рубца и предотвращает при инфицировании развитие некроза и остеомиелита головок плюсневых костей. Лоскуты фиксируют редкими кожными швами, вводят дренажи.

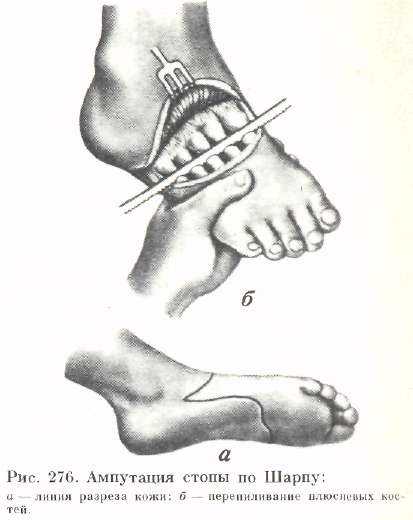

Ампутация стопы по Шарпу производится на протяжении плюсневых костей с образованием двух лоскутов (рис. 276). Начинают операцию с выкраивания тыльного лоскута разрезом до кости, который начинают на наружном или внутреннем крае стопы, соответственно бугристости V или бугорку I плюсневой кости. Этот разрез проходит дугообразно и расположен на 2 см дистальнее основания плюсневых костей. Формирование подошвенного лоскута начинают с очерчивающего кожного разреза от указанных выше точек на краях стопы и доходят до уровня головок плюсневых костей; Под плюсневые кости подводят ампутационный нож и пилящими движениями, следуя сзади наперед и из глубины к поверхности, выкраивают истончающийся к концу лоскут. Подошвенный лоскут, содержащий подошвенные мышцы, сухожилия сгибателей и неповрежденные по-

дошвенные сосуды, значительно сокращается и поэтому должен быть достаточной длины. На обнаженных плюсневых костях на уровне ампутации циркулярно рассекают надкостницу и смещают ее дистально. Плюсневые кости перепиливают на одном уровне, края опилов сглаживают рашпилем. Перевязывают тыльную артерию стопы, наружную и внутреннюю подошвенные артерии, соответствующие вены, обрабатывают нервы. Отдельными швами сухожилия и мышцы фиксируют к надкостнице на тыле опилов плюсневых костей. Культю стопы закрывают подошвенным лоскутом. Накладывают швы на кожу, в углы раны вводят дренажи.

Вычленение стопы в предплюсне-плюсневом суставе по Лисфранку выполняют в тех случаях, когда невозможно сохранить плюсневые кости. Проекция сустава Лисфранка определяется по линии, соединяющей середину медиального края стопы и бугристость V плюсневой кости. Порядок и техника выкраивания тыльного лоскута аналогична таковым при ампутации стопы по Шарпу. Так же выкраивается и подошвенный лоскут. Вскрытие сустава производят с латеральной стороны, вводя ампутационный нож вертикально в преднлюсне-плюсневой сустав. Пилящими движениями доходят до основания II плюсневой кости. Сустав рассекают и с медиальной стороны, так же доходя до II плюсневой кости. Для рассечения связок этой кости нож вводят с латеральной стороны спереди назад, далее позади кости — в поперечном направлении и в конце — с медиальной стороны спереди назад. При этом рассекают lig. cuneome-tatarseum interosseum secunda (s. me-diale), соединяющую медиальную клиновидную кость со II плюсневой и являющейся ключом сустайа Лисфранка.

Для упрощения операции и создания более ровного края культи в настоящее время производят перепиливанне II плюсневой кости на уровне суставных поверхностей II и III плюсневых костей, сохраняя связочный аппарат костей и, в частности, ключ сустава. Перевязывают а. dorsalis pedis, аа. plantaris medialis et lateralis. Сухожилия разгибателей

448

подшивают к надкостнице костей предплюсны для профилактики развития конской стопы (pes equinus).

Следует отметить, что операцию по Лисфранку выполняют редко, так как при повреждении плюсневых костей, как правило, повреждается кожа тыла и подошвы стопы. В этих случаях целесообразнее выполнить хирургическую обработку с удалением нежизнеспособных тканей, рану предоставить вторичному заживлению с последующей кожной пластикой.

Вычленение стопы в суставе Я/стара также предусматривает выкраивание короткого тыльного и длинного подошвенных лоскутов. Для вскрытия сустава необходимо рассечь lig. bifurcatum, состоящую из связок, соединяющих пяточную кость с ладьевидной и кубовидной. Недостатком вычленения на этом уровне является потеря точек прикрепления передней и задней больше берцовых и длинной малоберцовой мышц. При сохранении тяги трехглавой мышцы голени развивается контрактура культи стопы в сгибательном положении — pes equinus. При недостатке кожи вычленение по Ш опар у допустимо производить как первый этап костно-пластической ампутации по Н. И. Пирогову.

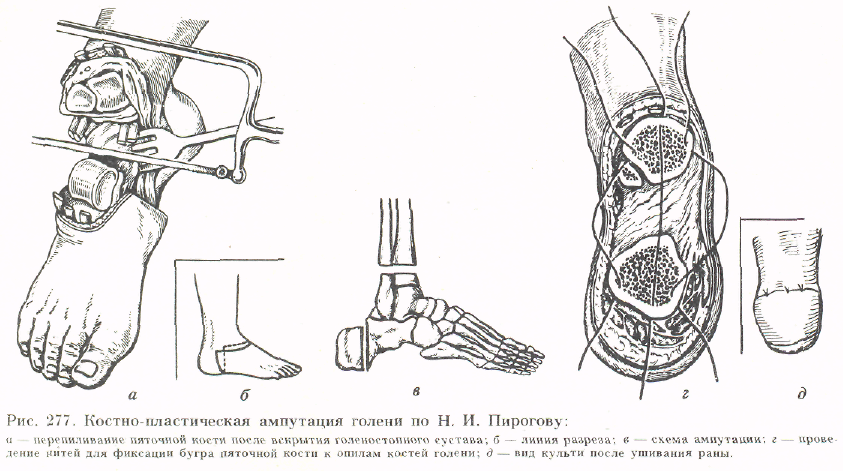

Ампутация голени. Костно-пластическая ампутация голени по Н. И. Пирогову. Операция была предложена Н. И. Пи-роговым в 1852 г. и явилась основополагающей для всех последующих костнопластических ампутаций. Основное преимущество данного метода заключается в том, что бугор пяточной кости является естественным костным основанием культи голени, хорошо приспособленным к несению нагрузки. Операцию выполняют при отрыве или размозжении стопы, но сохранившемся при этом пяточном бугре. В настоящее время костно-плас-тическую ампутацию по Н. И. Пирогову применяют преимущественно при реампутации порочных культей. Она противопоказана при острой травме.

Операцию начинают со стремяобраз-ного разреза мягких тканей, который проводят через подошву, соединяя лодыжки. На тыле стопы дугообразным разрезом, выпуклостью обращенным к

пальцам, соединяют концы подошвенного разреза (рис. 277, 6). Вскрыв голеностопный сустав, рассекают боковые связки. Захватив таранную кость остео-фиксатором, вывихивают ее и стопе придают положение подошвенного сгибания. По линии подошвенного разреза рамочной медицинской пилой перепиливают пяточную кость позади таранной и стопу удаляют. Дистальные концы берцовых костей освобождают от мягких тканей на 2—3 см, надсекают и смещают надкостницу. В горизонтальном направлении перепиливают суставные концы костей голени. Перевязывают кетгутом а. dorsalis pedis, аа. plantaris medialis et lateralis, обрабатывают п. perineus pro-fundus, пп. plantaris medialis et lateralis. Образовавшийся кожно-костный лоскут, содержащий часть пяточной кости, прикладывают к опилу костей голени и фиксируют кетгутовыми швами, проведенными через надкостницу (рис. 277, г). Накладывают дополнительные швы на мягкие ткани, шелковые швы — на кожу. Избыток кожи на боковых поверхностях культи удаляют, в углы раны на 48 ч вводят дренажи. Голень фиксируют переднезадней лонгетой до средней трети бедра.

449

В настоящее время рекомендуют производить распил берцовых костей на уровне основания лодыжек, что создает короткую пироговскую культю, удобную для протезирования. У детей, выполняя ампутацию голени по Н. И. Пирогову, необходимо сохранять дистальную зону роста, для чего отпиливание костей про изводят непосредственно над суставной поверхностью.

Известно более 70 модификаций кост-но-пластической ампутации голени. Разработка новых методов ампутации вызвана тем, что оригинальный метод Н. И. Пирогова имеет некоторые недостатки. Так, образуется неестественная точка опоры на пяточное сухожилие, где расположены синовиальные сумки, воспаление которых не позволяет пользоваться культей. При подворачивании пяточного лоскута происходит резкое натяжение пяточного сухожилия, которое может привести в раннем послеоперационном периоде к отрыву бугра пяточной кости при неполной консолидации.

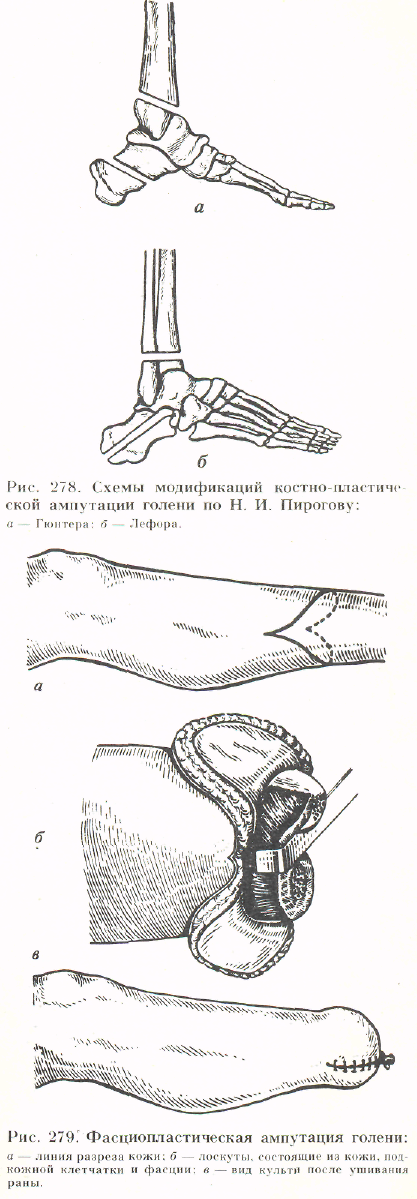

Некоторые модификации костно-пла-с-тической ампутации голени устраняют указанные недостатки. При модификации Гюнтера (рис. 278, а) производят косой опил костей голени и пяточной кости, что позволяет сохранить естественную точку опоры и уменьшить тягу пя-

точного сухожилия. Такой же эффект получают при косом опиле только пяточной кости при ампутации в модификации Лефора (рис. 278, 5]. По П. А. Герцену удаляют только суставные поверхности берцовых костей и пяточной кости. В образующуюся вилку берцовых костей вбивают и фиксируют пяточную кость.

Для сохранения опорности культи голени на многие годы подавляющему большинству инвалидов после костнопластических ампутаций назначают не ортопедическую обувь, а протез-полуконечность для разгрузки конца культи.

Ампутации на протяжении голени. При выборе уровня ампутации голени следует руководствоваться основным щадящим принципом - - максимально сохранить длину культи. Для протезирования пригодны как длинные, так и короткие культи. Однако чем длиннее культя голени, тем больше ее сила, тем лучше управление протезом.

На протяжении голени выполняют фасциопластические, фасциопериосто-пластические и костно-пластические ампутации. Рубец целесообразнее располагать на нижнезадней поверхности культи, но с целью сохранения длины ее могут быть использованы атипичные лоскуты с расположением рубца на передней или боковой поверхности голени. Особенно важным при ампутации, начи-

450

Наиболее часто ампутацию голени выполняют фасциопластическим методом (рис. 279). Выкраивают передний и задний кожно-фасциальные лоскуты, составляющие соответственно 2/3 и 1/3 диаметра голени на уровне ампутации. Разрезы начинают на медиальной и латеральной поверхностях голени от точек, лежащих на линиях, проходящих через медиальную и латеральную лодыжки. Лоскуты отпрепаровывают проксимально вместе с собственной фасцией голени (рис. 279, 6}. Мышцы пересекают в одной плоскости на 4—5 см дистальнее основания кожных лоскутов. При помощи обоюдоострого ампутационного ножа рассекают мышцы, расположенные между костями голени.

После обработки надкостницы перепиливают болыпеберцовую кость и на 1,5—

см выше нее — малоберцовую. Пере пил ивание болынеберцовой кости начи нают с косого запила на переднем крае ее, составляющего 1/3 толщины кости, под углом около 30°. Далее кость пере пиливают в поперечном направлении на

см дистальнее запила. Острые края костной культи закругляют рашпилем. Переднюю и заднюю болыпеберцовые артерии изолируют от окружающих тка ней и перевязывают. Мышечные ветви кровеносных сосудов перевязывают ли гатурами, проведенными через окру жающую мышечную ткань. Пересекают после выделения п. liblalis, nn. peronei superficialis et profundus, пп. cntanei surae rnedialis et lateralis. После провер ки гемостаза накладывают кетгутовые швы на мышцы, шелковые — на кожу. На 48 ч в углы раны вводят дренажи. На 11-й—12-й день конечность фикси руют задней гипсовой лонгетой. продол жающейся до средней трети бедра, в по ложении полного разгибания коленного сустава для профилактики сгибательной контрактуры.

При ампутации верхней трети голени с целью сохранения длины культи выкраивают более длинный задний кожно-фасциальный лоскут. Мышцы над они-

451

лом костей голени не сшивают, так как после этого формируется булавовидная культя, затрудняющая протезирование.

При первичной ампутации голени с формированием короткой культи малоберцовую кость не удаляют. Это связано с тем, что через несколько лет, при развитии атрофии мягких тканей, образуется выстояние латерального мыщелка болынеберцовой кости. Культя становится конусной, в области мыщелка возникают трофические изменения кожи.

В настоящее время дефибуляцию проводят только при реконструктивных операциях на очень короткой культе при резком вальгусном отклонении малоберцовой кости, затрудняющем протезирование. При наличии инфекции операция удаления малоберцовой кости может осложниться гнойным гонитом вследствие сообщения верхненаружного заворота синовиальной оболочки коленного сустава с верхним межберцовым суставом.

Фасциопериостопластическая ампутация голени впервые была предложена в 1863 г. С. О. Феоктистовым. Операцию применяют при заболеваниях (например облитерирующий эндартериит), когда кожа неустойчива к нагрузке. При сохранении надкостницы меньше нарушается кровоснабжение и иннервация кожного лоскута. Отличительной особенностью операции является то, что в состав переднего лоскута, наряду с кожей и фасцией, включают полоску надкостницы, которую выкраивают с переднего края большеберцовой кости. Надкостницу кетгутовыми швами подшивают к фасции задней и наружной поверхностей голени так. чтобы она укрыла опилы берцовых костей. Далее рану послойно ушивают, вводят дренажи.

У лиц молодого возраста из надкостницы формируется костная ткань, соединяющая концы костей голени в единый блок. У пожилых больных костный блок не образуется.

Костно-пластические ампутации голени. В настоящее время эти операции производят преимущественно у детей для предотвращения развития конусной культи, которая в основном связана с неравномерностью роста костей. У взрос-

лых опорность культи после диафизар-ных костно-пластических ампутаций быстро исчезает, инвалиды перестают пользоваться протезами с упором на конце культи.

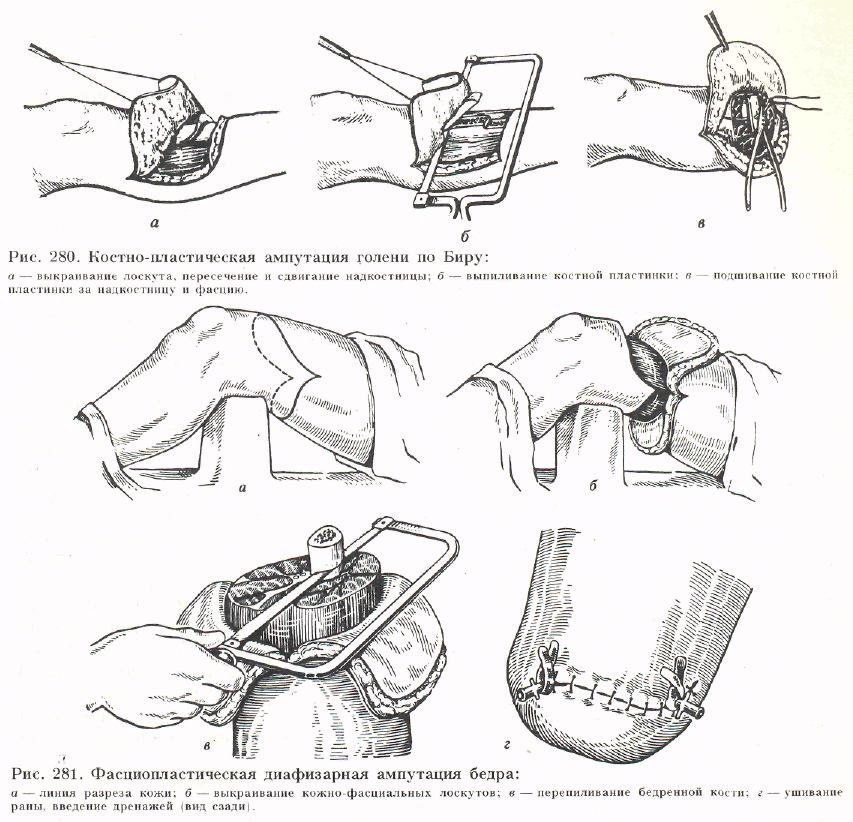

Наиболее часто на голени применяют костно-пластическую ампутацию по Виру. Операцию начина ют с выкраивания переднемедиального кожного лоскута. Над большеберцовой костью П-образным разрезом рассекают фасцию и надкостницу. Рассеченную надкостницу смещают в дистальном отделе будущего трансплантата, надпиливают в поперечном направлении больше-берцовую кость (рис. 280, а, б]. Выкраивают костную пластинку толщиной до 2 мм и длиной 4—5 см. У основания ее надпиливают в поперечном направлении, надламывают и вместе с мягкими тканями отводят кверху. Производят пересечение костей голени на уровне основания надкостнично-костной пластинки. Удаляют гребень болынеберцовой кости, лигируют кровеносные сосуды, усекают нервы голени. Кожным лоскутом, содержащим надкостнично-костную пластинку, укрывают раневую поверхность. Костную пластинку фиксируют за надкостницу и фасцию к мышцам и фасции культи (рис. 280, в). Накладывают швы на кожу, дренируют рану. Проводят иммобилизацию костей голени задней гипсовой лонгетой.

Ампутация бедра может быть выполнена круговыми (двух- или трехмомент-ными), кожно-фасциальными, костнопластическими и тендопластическими способами. Круговые способы ампутации применяют в условиях военного времени и при осложнении раневого процесса гнойной инфекцией. Такие ампутации требуют реампутации из-за формирования порочной культи. Диафизарные ампутации на всех уровнях бедра, как правило, выполняют кожно-фасциопласти-ческим способом.

При кожно-фасциопластической диа-физарной ампутации бедра разрезы начинают на внутренней и наружной поверхности бедра. Выкраивают передний длинный и задний короткий кожно-фас-циальные лоскуты, включающие кожу, подкожную клетчатку и собственную

452

фасцию (рис. 281, а, б). Сумма длины лоскутов равна диаметру бедра на уровне ампутации с добавлением 3—4 см на сократимость кожи. После отделения лоскутов, на 6—8 см дистальнее их основания, пересекают в одной плоскости мышцы. После соответствующей обработки надкостницы перепиливают бедренную кость, сглаживают острые края ее (рис. 281, в). Перевязывают магистральные кровеносные сосуды и их мышечные ветви. Пересекают седалищный или большеберцовый и общий малоберцовый, подкожный и задний кожный нервы бедра. Мышцы над костным опилом не сшивают. Накладывают кетгутовые швы на апоневроз и шелковые — на ко-

жу. В наружные углы раны вводят дренажи (рис. 281, г].

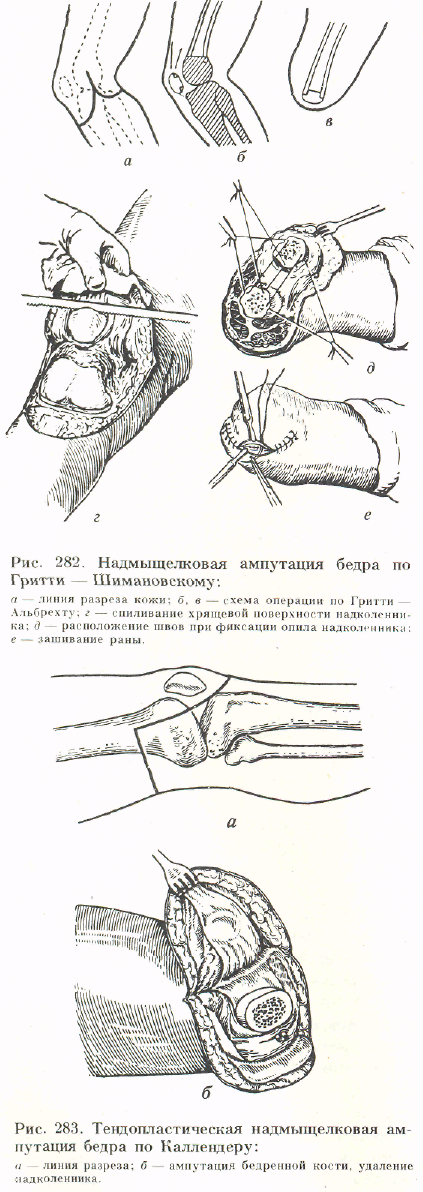

Костпо-пластическая ампутация бедра по Гратта—-Шимановскому. Выкраивают передний лоскут разрезом Тексто-ра — дугообразно рассекают кожу от одного мыщелка бедренной кости до другого, огибая бугристость больше берцовой кости (рис. 282, а). Рассекают связку надколенника и вскрывают коленный сустав, иссекая суставную капсулу. Во фронтальной плоскости спиливают хрящевую поверхность надколенника (рис. 282, г). На задней поверхности сустава формируют лоскут, для чего рассекают кожу, подкожную клетчатку и фасцию на уровне середины переднего лоскута.

В отдаленные сроки после ампутации бедра по Гритти — Шимановскому спорность культи полиостью сохраняется только у 35 % инвалидов. Это связано с тем, что надколенник не является естественной точкой опоры и в области его расположены подкожная, подфасциаль-ная и подсухожильная синовиальные сумки. Кроме того, при недостаточной фиксации надколенника к опилу бедренной кости может происходить смещение его назад и кнаружи. Модификация обработки надколенника в виде гриба (Г. А. Альбрехт) также не всегда предотвращает это осложнение. Более рациональны костные швы, предложенные Ю. К. Шимановским. Среди других модификаций ампутации по Гритти — Шимановскому следует отметить костнопластические ампутации по С. Н. Дели-цину, И. Ф. Сабанееву и А. А. Абражано-ву. Однако их применяют редко, так как они не создают полноценной опорной культи.

Тендопластическая надмыщелковая ампутация бедра по Каллендеру. Операцию выполняют в тех случаях, когда ко-стно-пластическая ампутация по Гритти — Шимановскому противопоказана или не выполнима (гангрена стопы или голени при облитерирующем эндартери-ите и сахарном диабете, травматическое повреждение надколенника и пр.). При тендопластической ампутации опил бедренной кости укрывают сухожилием четырехглавой мышцы, входящим в состав переднего лоскута. Разрез кожи почти аналогичен разрезу Текстора (рис. '283). Однако отличительной осо-

454

бенностью его является то, что основание переднего лоскута расположено на три поперечных пальца выше уровня мыщелков бедренной кости. Задний лоскут формируют, рассекая мягкие ткани по задней поверхности сустава прокси-мальнее подколенной складки. В переднем лоскуте удаляют надколенник и синовиальную оболочку.

После обработки сосудов и нервов подколенной ямки над мыщелками перепиливают бедренную кость. Сухожилие четырехглавой мышцы подшивают к надкостнице бедренной кости таким образом, чтобы углубление в лоскуте на месте удаленного надколенника совпало с опилом. Дополнительно сухожилие фиксируют к мышцам и фасции. Накладывают послойные швы, дренируют культю.

Спорность культи после ампутации по Каллендеру значительно ниже, чем после операции по Гритти — Шиманов-скому.

Вычленение бедра в тазобедренном суставе, по Фарабефу. Операцию производят при отсутствии возможности выполнить высокую ампутацию бедра. Если нет противопоказаний, головку кости оставляют в суставной впадине. Ракетко-образный разрез по Фарабефу начинают выше середины паховой связки, а в задней области бедра проводят по ягодичной складке. Длина лоскутов составляет 6— 7 см. Обнажают, перевязывают и пересекают бедренные артерию и вену. Рассекают m. adductor longus и т. pectineus, обрабатывают занирательный сосудисто-нервный пучок. При рассечении m. iliopsoas усекают п. femoralis.

Спереди обнажают и продольно вскрывают капсулу тазобедренного сустава. Отделяют сухожилие m.gluteus minimus. Узким медицинским долотом, введенным в суставную полость, пересекают связки головки бедренной кости. Ротируя бедро кнутри, отсекают мышцы, прикрепляющиеся к большому вертелу, и вывихивают головку бедренной кости. Ротируя бедро кнаружи, рассекают мышцы задней области бедра по краю кожного разреза. Лигируют сосуды, обрабатывают седалищный, нижний ягодичный и задний кожный нервы бедра. Наклады-

вают швы на мышцы, фасцию и кожу, рану дренируют. Протезирование после вычленения бедренной кости представляет значительные трудности.