- •Тема 28. Системная патология дыхательной и сердечно-сосудистой

- •Тема 28.18. Современны методы диагностики и лечения заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем

- •Іі. Конкретные цели изучения темы

- •Ііі. Учебные задания для самостоятельной подготовки студента к практическому занятию|.

- •Іv. Источники учебной информации

- •Рентгенконтрастные методики исследования легких бронхография

- •Ультразвуковое исследование плевральной полости.

- •Компьютерная томография органов грудной клетки.

- •2. Инвазивные методы диагностики заболеваний дыхательной системы. Бронхоскопия

- •Диагностическая пункция плевральной полости

- •Диагностический пневмомедиастинум

- •Плеврография и фистулография

- •Ангиопульмонография

- •Диагностические оперативные вмешательства Трансторакальная игловая биопсия плевры

- •Трансторакальная пункционная биопсия легкого

- •Торакоскопия

- •Абсцессоскопия

- •Биопсия надключичных лимфатических узлов

- •Медиастиноскопия

- •Парастернальная (передняя) медиастинотомия

- •3. Неинвазивные методы диагностики заболеваний сердечнососудистой системы. Кардиомаркеры

- •Электрокардиография

- •Фонокардиография

- •Эхокардиография

- •Рентгенологические методы исследования сердца

- •Компьютерная томография

- •Электронно-лучевая компьютерная томография

- •Спиральная томография

- •4. Инвазивные методы диагностики заболеваний сердечнососудистой системы.

- •5. Малоинвазивные методы лечения заболеваний сердца

- •V. Самоконтроль подготовки студента к практическому занятию

- •1. Тестовые задания для самоконтроля

- •2.Эталоны правильных ответов на контрольные тестовые задания

- •VI. Контроль текущей учебной деятельности студентов (туд) на практическом занятии.

Ультразвуковое исследование плевральной полости.

Первое в СССР сообщение об использовании ультразвука для диагностики патологии лёгких и плевры было опубликовано в 1964г. М.Д.Гуревичем и Д.И. Цурупой. Авторы отметили, что с помощью ультразвука можно довольно точно определить толщину шварт, распознать жидкость в плевральной полости, определить размеры ограниченной эмпиемы. Не меньшее значение, по мнению авторов, ультразвук имеет для диагностики послеоперационных плевральных осложнений.

Все заболевания органов грудной полости можно сгруппировать в четыре ультразвуковых синдрома, объединенных на основании одного принципиально общего для каждого из них эхосимптома (Шахов Б.Е., Сафонов Д.В., 2002). Названия синдромов соответствуют ведущим ультразвуковым признакам:

- синдром плеврального выпота;

- синдром пристеночного образования;

- синдром безвоздушной легочной ткани;

- синдром измененной пристеночной гиперэхогенной линии.

Наиболее часто ультразвуковое исследование плевральной полости используется при синдроме плеврального выпота.

При эхосканировании гемиторакса на стороне патологического процесса можно по данным эхосигнала прогнозировать характер плеврального выпота:

1. Серозно-геморрагические выпоты обычно имеют однородную эхоструктуру с низкой эхогенностью.

2. Свободный плевральный выпот (до развития фибринобразования) формирует эхогенную зону, которая на экране сканера отчетливо прослеживается в виде анэхогенных полосок различной величины и протяженности.

3. Для серозно-фибринозного выпота характерна неоднородная структура экссудата, что при УЗИ диагностике проявляется виде гиперэхогенных сигналов островкового характера.

4. Эхоструктура гнойного и серозно-гнойного выпота всегда неоднородна за счет множественных эхосигналов, рассеянных по всей площади выпота.

Ультразвуковое исследование плевральной полости позволяет успешно диагностировать выпот как большого количества (200 мл и более), так и малого количества. Самое минимальное количество жидкости, выявленное в наших исследованиях при УЗИ плевральной полости - 10 мл.

К положительным сторонам ультразвукового исследования плевральной полости следует отнести возможность данного метода в проведении дифференциальной диагностики между спаечным процессом и выпотом в плевральной полости. При наличии спаечного процесса в плевральной полости отчетливо визуализируются линейные эхоструктуры высокой эхогенности. При УЗИ также можно выявить жидкость, осумкованную среди спаек. Установление спаечного процесса в плевральной полости, в ряде случаев, позволяет избежать необоснованных диагностических пункций.

В случае развития осумкования, у больных при УЗИ удавалось отчетливо визуализировать его границы неоднородной внутренней эхоструктурой, обусловленной гнойным содержимым, фибрином, детритом. Выпот при эмпиеме дает внутренние эхосигналы, которые как бы «плавают», — перемещаясь в такт дыхания и при изменении положения тела пациента. На значительном протяжении хорошо контурируются утолщенные листки плевры.

В отдельных случаях спайки полностью не перекрывают плевральную полость, а как бы свисают в ее просвет, смещаясь в такт дыхания. Они представляют собой фибриновые нити, которые могут быть довольно плотными.

Перечисленные данные УЗИ особенно важны при пункционном методе лечения многокамерных эмпием. К положительным сторонам ультразвукового исследования следует отнести определение расстояния между грудной стенкой и жидкостью в плевральной полости.

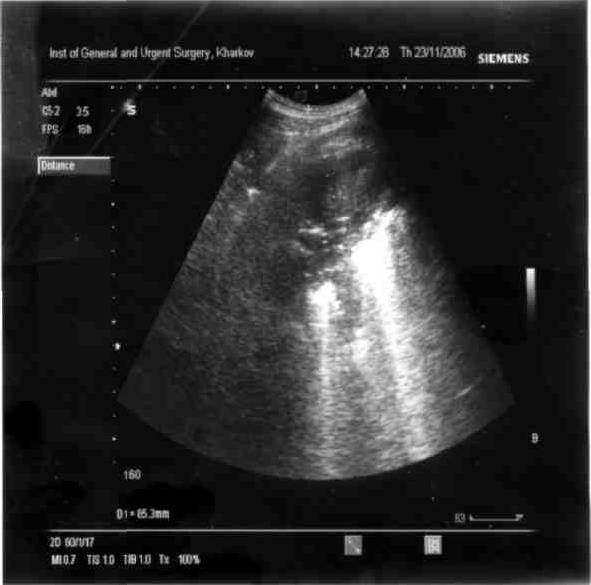

Рис. 4. УЗИ левой плевральной полости. Спаечный процесс в левом плевральном синусе.

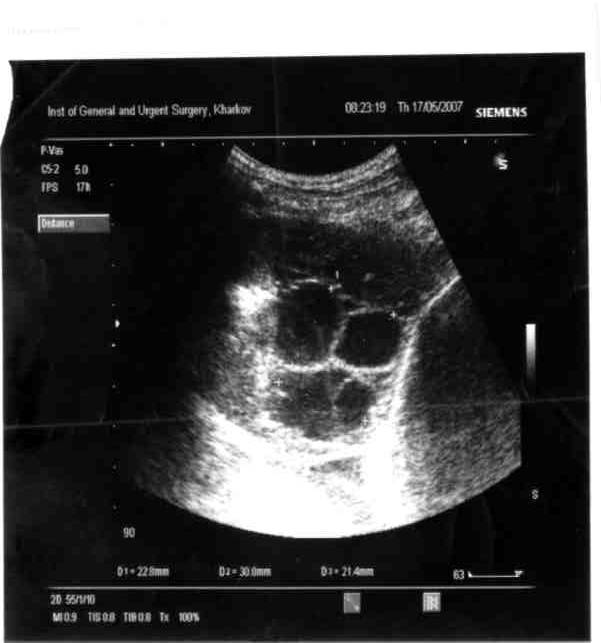

Рис. 5. УЗИ правой плевральной полости пациента. У больного отмечена многокамерная осумкованная эмпиема плевры.

Ультразвуковое исследование плевральной полости является высокоинформативным диагностическим методом в комплексе диагностики плевральных выпотов. Его использование эффективно для определения границ, структуры, локализации осумкования; определения места пункции плевральной полости; проведения дифференциальной диагностики между спаечным процессом и свободной жидкостью плевральной полости. Сочетанное применение рентгенологического и ультразвукового исследования плевральной полости повышает эффективность диагностических мероприятий и позволяет снизить лучевую нагрузку на больных.