- •Глава 1 основные понятия психологического консультирования

- •1.2. Предмет и структура консультативной психологии

- •1.3. Модели консультативной психологии

- •1.4. Определение психологического консультирования

- •1.5. Психологическое консультирование и другие стратегии психологической помощи

- •1. Клиент

- •2. Проблема

- •3. Длительность

- •4. Глубина

- •5. Концепция здоровья/болезни

- •6. Диалогичность и ответственность

- •7. Ориентация на линию времени жизни клиента

- •1.6. Роль теории в психологическом консультировании

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 2 консультант

- •2.1. Профессия психолога-консультанта

- •2.2. Личность психолога-консультанта

- •2.3. Цели и задачи консультанта

- •2.4. Система профессиональных ценностей консультанта

- •2.5. Профессиональная этика психолога-консультанта

- •2.6. Общие правила и установки консультанта

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 3 подготовка и профессиональное развитие психолога-консультанта

- •3.1. Подготовка психологов-консультантов

- •3.2. Супервизорство в профессиональном становлении психолога-консультанта

- •3.3. Развитие профессиональной идентичности психолога-консультанта

- •3.4. Влияние профессиональной деятельности на личность психолога

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 4 клиент

- •4.2. Нозологические категории и их альтернативы в консультировании

- •4.3. Оценка модели мира клиента

- •4.4. Типология клиентов

- •4.5. Понимание клиента психологом

- •4.6. Чувства клиента в психологическом консультировании

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 5 процесс психологического консультирования

- •5.1. Структурные модели процесса консультирования

- •5.2. Мультимодальная модель

- •5.3. Консультативный контакт

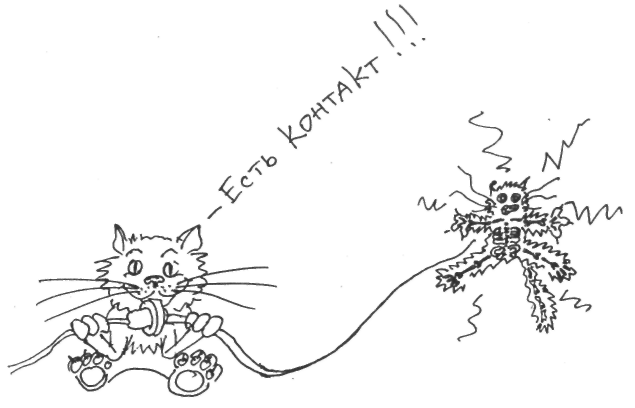

- •5.4. Первая встреча с клиентом

- •5.5. Психотерапевтический контракт

- •5.6. Оценка эффективности психологического консультирования

- •5.7. Условия успешного консультирования по к. Роджерсу

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 6

- •Особые феномены

- •В профессиональном взаимодействии

- •Психолога с клиентом

- •6.2. Перенос в консультировании

- •6.3. Контрперенос в консультировании

- •6.4. Сопротивление в психологическом консультировании

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 7

- •7.2. Анализ невербального общения

- •7.2.1. Телесные сигналы в консультировании

- •7.2.2. Межличностное пространство

- •7.2.3. Выражение лица

- •7.2.4. Визуальный контакт

- •7.2.5. Жесты и их составляющие

- •7.3. Вербальное общение

- •7.3.1. Интонация, тембр и тон голоса

- •7.3.2. Техники слушания

- •7.3.3. Виды слушания

- •7.3.4. Виды и техники воздействия

- •7.4. Время как параметр консультативного процесса

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •Глава 8 теории психологического консультирования

- •8.1. Психоанализ

- •8.1.1. Основные теоретические положения психоанализа

- •8.1.2. Техники психоанализа

- •8.1.3. Консультативный процесс

- •Вопросы для самоконтроля

- •Каковы основные теоретические положения психоаналитического подхода?

- •Какие техники используются в психоанализе?

- •Охарактеризуйте особенности консультативного процесса в психоанализе. Литература

- •8.2. Поведенческий подход

- •8.2.1. Основные теоретические положения поведенческого подхода

- •8.2.2. Техники бихевиоральной терапии и консультирования

- •8.2.3. Консультативный процесс

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •8.3. Рационально-эмотивный подход

- •8.3.1. Основные теоретические положения

- •8.3.2. Техники рационально-эмотивной терапии

- •8.3.3. Консультативный процесс

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •8.4.1. Основные теоретические положения

- •8.4.2. Техники гештальт-терапии

- •8.4.3. Консультативный процесс

- •Вопросы для самоконтроля

- •Каковы основные теоретические положения гештальт-подхода?

- •Какие техники используются в гештальт-подходе?

- •Охарактеризуйте особенности консультативного процесса в гештальт-подходе. Литература

- •Практикум по развитию профессиональных навыков психолога-консультанта

- •Тренинг профессионально-личностного развития психолога-консультанта (в соавторстве с в.В. Долгун)

- •Занятие 2. Мифы о психологах

- •Ход занятия

- •Ход занятия

- •Ход занятия

- •Ход занятия

- •Ход занятия

- •Ход занятия

- •Ход занятия

- •Ход занятия

- •Занятие 12. Завершение тренинга

- •Литература

- •Приложения

- •Анализ техник и приемов, использованных психологом во время консультативной сессии

- •Литература

- •Содержание

- •Глава 8. Теории психологического консульти рования .164

- •Реквизиты для взаимодействия

Вопросы для самоконтроля

Перечислите стадии консультирования в мультимодальной модели.

Расскажите о факторах, влияющих на установление консультативного контакта.

Охарактеризуйте стадию мультимодального определения проблемы.

Охарактеризуйте стадию выявления желаемых изменений.

Охарактеризуйте стадию поиска альтернативных путей решения проблемы.

Охарактеризуйте стадию поиска ресурсов.

Охарактеризуйте стадию экологической проверки.

117

Что включает первая встреча с клиентом?

Что такое психотерапевтический контракт, как и когда он заключается?

Что способствует успешности консультирования?

Как оценить эффективность психологического консультирования?

Назовите условия успешного консультирования по К.Роджерсу.

Литература

Блайзер А. и др. Проблемно-ориентированная психотерапия: Инте-гративный подход. М., 1998.

Вайнер И. Психотерапевтический контракт // Журн. практ. психологии и психоанализа. 2003. № 4. Декабрь.

Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999.

Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практическое руководство. М., 2001.

Михал В. Диагностическое интервью // Й. Шванцара и др. Диагностика психического развития. Прага, 1978.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию: Становление человека. М.,

1995.

Роджерс К. Клиенто-центрированная терапия. М.; Киев, 1997.

Глава 6

Особые феномены

В профессиональном взаимодействии

Психолога с клиентом

Психотерапевтические отношения

Перенос в консультировании

Контрперенос в консультировании

Сопротивление в психологическом консультировании

6.1. Психотерапевтические отношения

Важнейшим фактором, определяющим эффективность психологического консультирования, является качество отношений между психологом и клиентом.

Концепция и вид оказываемой психологической помощи зависят от теоретической ориентации психолога. Поэтому целесообразным будет краткое рассмотрение основных подходов к профессиональным отношениям в рамках ведущих концепций и теорий личности.

Одни психологи, придерживающиеся медицинской модели, выступают как «врачи», лечащие «больных» (классический психоанализ); другие — воспитывают, перевоспитывают, корректируют дефекты развития личности (адлеровская индивидуальная психология, рационально-эмотивная терапия А. Эллиса); третьи видят свою позицию в качестве философов-антропологов (экзистенциальная психотерапия); четвертые формируют желательные поведенческие навыки (бихевиоральная психотерапия); пятые выступают проводниками в «символическом путешествии героя» (юн-гианский анализ) и т.д. (В.Н. Цапкин).

Взгляды классического психоанализа характеризует директивный, даже авторитарный, стиль отношений с клиентом, а в самом процессе психотерапии выделяют реальные и терапевтические отношения — перенос и рабочий альянс. Перенос можно определить как ситуацию, когда клиент оценивает психолога как самого значительного человека в его жизни, следствием чего является искаженное восприятие психолога клиентом. Контрперенос воз-

119

никает, когда психолог теряет свою объективность и развивает в себе сильное и глубокое чувство по отношению к клиенту, романтическое или сексуальное. Психолог, которому не удалось распознать наличие контрпереноса, может реагировать неожиданным и неуместным для клиента образом.

Рабочий альянс — это достаточно рациональные отношения между аналитиком и клиентом, позволяющие сотрудничать в аналитической ситуации. Концепция рабочего, или терапевтического, альянса относится к такому сотрудничеству между психологом и клиентом, которое сохраняется, несмотря на возникновение сильных и зачастую негативных эмоций в ходе терапии.

Психоаналитик сохраняет позицию объективного наблюдателя, являясь исключительно субъектом профессиональной деятельности, а реальная личность психоаналитика представлена лишь его опытом и мастерством. Он должен быть молчаливым, уклончивым и нереагирующим, чтобы обеспечить «чистый экран», на который клиент мог бы «проецировать» свой перенос. Сам клиент выступает как объект манипуляций, как больной, которого, по словам 3. Фрейда, необходимо вылечить, не отвлекаясь особо на кровь, крики и страдания (Н.Ф. Калина).

Современные аналитики гораздо менее консервативны во взглядах на профессиональные отношения. Например, гуманисти-

120

чески-ориентированный психоаналитик X. Кохут советовал психотерапевтам придерживаться принимающей позиции и воздерживаться от преждевременных интерпретаций. Существует большое количество аналитических работ, описывающих роль поддерживающей терапии в помощи клиенту в борьбе с его одиночеством, страхом, беспомощностью.

К. Юнг в противовес пассивной фрейдовской проекции ввел понятие активной проекции, или эмпатии, подразумевая под ней ситуацию, когда один человек сознательно и активно внедряется во внутренний мир другого. В отличие от 3. Фрейда и современных психоаналитиков, К. Юнг предпочитал в процессе анализа иметь дело с реальными человеческими отношениями, а не с переносом и его интерпретацией (М. Якоби). Он старался избегать опоры на теорию и специфические техники, поскольку, по его мнению, это может сделать анализ механическим и ослабить контакт между психологом и клиентом. Целью психологической помощи, согласно К. Юнгу, является работа с индивидуумом в целом, установление с ним подлинных отношений, а не попытка «чинить части его души, как карбюратор в автомобильном моторе» (Дж. Фэйдимен, Р. Фрейгер).

Бихевиоральная психотерапия занимается в основном поведением клиента и в меньшей мере — его внутренним миром. Задача психолога-бихевиориста — создать для клиента «неугрожающую» аудиторию, где он мог бы рассказывать все, что думает. Позитивные психотерапевтические отношения являются необходимым, но недостаточным условием эффективной психотерапии. Например, Б. Скиннер считал важным установление таких взаимоотношений, при которых терапевт может эффективно управлять нежелательным поведением или симптомом клиента (Дж. Фэйдимен, Р. Фрейгер). Вместо личных отношений между консультантом и клиентом налаживаются рабочие отношения, необходимые для успешного обучения.

Гештальт-терапия представляет синтетический подход, объединяющий взгляды психоанализа, экзистенциальной психологии, психодрамы, групповой психотерапии и дзен-буддизма. По мнению ее основателя Ф. Перлза, быть психотерапевтом — значит быть собой, и наоборот. Встреча психолога с клиентом в гештальт-тера-пии — это, прежде всего, экзистенциальная встреча двух людей, выходящая за рамки ролей и предлагающая клиенту удовлетворение в виде внимания и принятия, с одновременной фрустрацией клиента из-за отказа психолога давать ему поддержку в тех областях, где клиент может опереться на себя.

121

Психодрама функционирует в рамках эклектического подхода к отношениям между тем, кто помогает, и тем, кто нуждается в помощи (Ф. Келлерман). Большинство психодраматистов оценивают реальные взаимоотношения («теле»), развивающиеся между членами группы и между клиентом и психотерапевтом, как потенциально важную целительную силу в психодраме. Я.Л. Морено характеризовал психодраму как межличностную терапию и как приглашение к общению двоих лицом к лицу. Межличностная терапия основывается на том допущении, что люди развиваются и изменяются не только в результате совместного существования, но и в процессе активных проработок межличностных чувств, восприятия, конфликтов, отношений, коммуникации с «обобщенным другим».

Недирективная, или личностно-ориентированная, модель представлена работами психологов экзистенциально-гуманистического направления. Например, А. Маслоу, пытаясь уйти от медицинской модели, предлагал помогающую модель психотерапии, в которой отношения психолога и клиента сравниваются с отношениями старшего и младшего братьев: «Мудрый и любящий старший брат пытается совершенствовать младшего, пытается делать его лучше, чем он есть, но в рамках собственного стиля младшего». К. Роджерс считал взаимоотношения между психологом и клиентом ключевым элементом, лежащим в основе эффективной психологической помощи. В разработанном К. Роджерсом личност-но-центрированном подходе постулируются условия психотерапевтических отношений, необходимые и достаточные для осуществления конструктивных личностных изменений клиента.

Очевидно, что теоретическая ориентация психолога глубоко и основательно влияет на профессиональные взаимоотношения с клиентом. В то же время наблюдается сближение различных подходов в таких «узловых точках» терапевтических отношений, как уважение к клиенту, построение отношений на доверии, эмпа-тия при понимании мира клиента.

Несмотря на декларирование равенства в отношениях, психолог и клиент изначально не равны. Действительно, при анализе отношений психолога и клиента невозможно проигнорировать следующие факты:

S клиент обращается к психологу за помощью, а не наоборот; S клиент платит психологу деньги;

S именно психолог обладает знаниями, которые помогают клиенту лучше понять себя, достичь своих целей;

122

S клиент приходит на консультацию в офис, в кабинет или другое место, которое является территорией психолога.

Поэтому особую важность в терапевтических отношениях играют, помимо профессиональных, человеческие качества психолога, его внутренняя система координат, ценности и убеждения, готовность посвящать свое время другому, следование этическим нормам. В то же время терапевтические (консультативные) отношения — это специфический вид отношений, отличающий их от приятельских, дружеских, детско-родительских. Одной из важных характеристик этих отношений являются границы, призванные обеспечивать надежность и предсказуемость работы:

временные границы сессии и обозримые границы всей консультативной работы;

наличие определенной цели, достижение которой ведет к завершению отношений;

границы дозволенного в отношениях: консультант не имеет права использовать их для удовлетворения собственных материальных, физиологических и других потребностей. Он не может использовать терапевтическую сессию для получения поддержки от клиента, удовлетворения потребности в признании и т.п.

Изменения в отношениях вследствие их динамичности должны становиться предметом обсуждения между психологом и клиентом. Каждый раз, когда клиент начинает восхищаться психологом, идеализировать его или, наоборот, злиться и обижаться, последний должен сделать терапевтические отношения с клиентом фокусом работы.

Задача консультанта — с первой встречи задуматься о том, какой тип отношений больше подходит данному клиенту. Что позволит клиенту измениться — поддерживающие или, наоборот, авторитетные отношения? Какова оптимальная психологическая дистанция между психологом и клиентом? На чем фокусироваться «здесь-и-теперь»: на мыслях или чувствах, содержании или процессе, стабильности или гибкости? На эти вопросы консультант отвечает постоянно, на каждой консультативной сессии.

Отношения между психологом и клиентом проходят несколько стадий: начальную, рабочую и завершающую. На начальной стадии наиболее важным является установление таких отношений, которые позволяют клиенту чувствовать себя в безопасности (метафорически она соответствует параноидно-шизоидной фазе в развитии ребенка классификации М. Кляйн). Именно на этой фазе устанавливаются границы отношений, заключается контракт, определяются цели и задачи работы. Рабочая фаза связана с по-

123

иском альтернативных путей, способов бытия клиента, установлением отношений близости, привязанности, доверия клиента к терапевту. Завершающая фаза заключается в ассимиляции нового опыта и перенесении его в реальную жизнь клиента, т.е. в обретении свободы «бытия-в-мире».

Отношения клиента и консультанта — одни из самых близких, которые вообще могут существовать между людьми. Именно психологу человек рассказывает самое сокровенное о себе, своих чувствах, переживаниях и поступках. Поэтому в этих отношениях особенно важна «человеческая» часть консультанта — его аутентичность и искренность.