- •«Организовать сеть наблюдений за процессами водной эрозии почв в рамках наблюдений за деградированными землями»

- •Список исполнителей

- •Реферат

- •Содержание

- •Введение

- •1. Объекты и методика проведения мониторинговых наблюдений

- •1.1 Объекты проведения мониторинговых наблюдений

- •1.2 Методика проведения мониторинговых наблюдений

- •1.3 Метеорологические условия

- •2 Результаты исследований

- •2.1 Интенсивность эрозионных процессов в период весеннего снеготаяния и ливневых осадков

- •2.2 Водно-физические свойства исследуемых почв

- •2.2.1 Водно-физические свойства эродированных дерново-подзолистых почв на мощных лессовидных суглинках

- •2.2.2 Водно-физические свойства эродированных дерново-подзолистых почв на мощных моренных суглинках

- •2.3 Сравнительная оценка противоэрозионной устойчивости исследуемых почв

- •Зависящие от минералогического, химического и гранулометрического состава почв:

- •2. Зависящие от структурно-агрегатного состава:

- •3. Зависящие от водопроницаемости почв

- •2.4 Агрохимические свойства исследуемых почв

- •2.5 Производительная способность эродированных почв на объектах мониторинговых наблюдений

- •2.6 Сравнительная оценка эколого-экономической эффективности применения дифференцированных севооборотов

- •Приложение

1.2 Методика проведения мониторинговых наблюдений

Ежегодная программа исследований на стационарных площадках включает следующие виды наблюдения:

Наблюдения за интенсивностью проявления эрозионных процессов в период весеннего снеготаяния и ливневых дождей. Контролируемые показатели: высота и плотность снежного покрова, эрозионный индекс осадков (максимальная интенсивность и суммарная кинетическая энергия дождя и его продолжительность).

Оценка изменений основных свойств и режимов почвы. Контролируемые показатели: водно-физические свойства (влажность, плотность, запасы влаги, пористость, пористость аэрации), агрохимические (содержание гумуса, подвижных форм фосфора и калия, кислотность).

Оценка противоэрозионной устойчивости почв. Контролируемые показатели: структорно-агрегатный состав почв (коэффициенты водоустойчивости, нестабильности, содержание водопрочных агрегатов > 0,5 мм, %), коэффициент фильтрации, отношение содержания кремнезема и полуторных оксидов, коэффициент гранулометрического состава.

Изучение продуктивности исследуемых почв.

Влажность почвы определялась весовым методом, плотность почвы – при помощи колец Капецкого (метод «режущих колец»), структурно-агрегатный состав – по Н.И. Савинову, общая пористость и пористость аэрации – расчетными методами. Для определения агрохимических свойств отбирались смешанные образцы, анализы выполнялись по общепринятым методам. Урожай возделываемых культур учитывается путем отбора пробного снопа в 8-10 кратной повторности с последующим пересчетом на стандартную влажность. Математическая обработка результатов исследований проведена методом дисперсионного анализа на ПЭВМ.

Мониторинговые наблюдения за процессам водной эрозии проводились в соответствии с «Методикой ведения мониторинга земель Республики Беларусь», согласованной Государственным комитетом Республики Беларусь по экологии и утвержденной Комитетом по земельной реформе и землеустройству при Совете Министров Республики Беларусь 7 июня 1999 года [4].

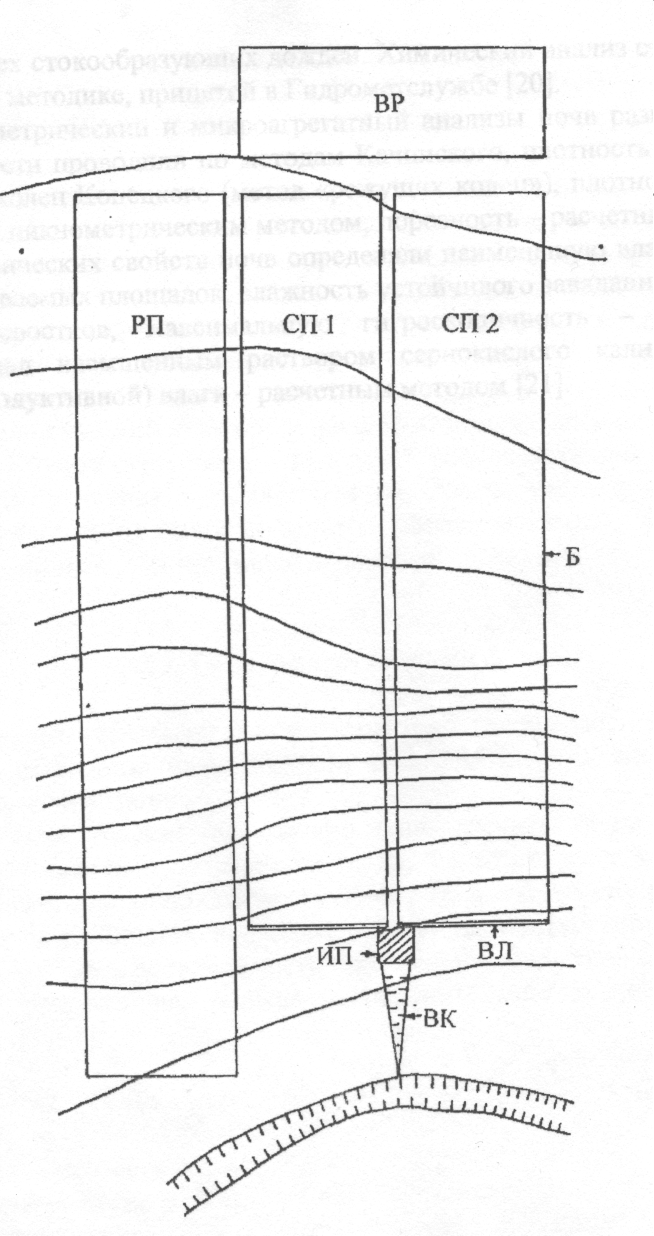

Наиболее объективные данные по интенсивности водно-эрозионных процессов можно получить путем непосредственного учета твердого и жидкого стока на стационарных объектах, таких как стоковые площадки. На стационаре «Стоковые площадки» Института почвоведения и агрохимии проводятся наблюдения за процессами водной эрозии в условиях близких к естественным. Стоковая площадка представляет собой изолированный от окружающей местности прямоугольный участок склона, огражденный по контуру, за исключением нижней стороны, бортиками высотой 25-30 см и оборудованный в нижней части устройствами для учета стекающей с его поверхности воды и выносимой почвы (рис. 10).

ВР

– водораздельная равнина, РП – рабочая

площадка, СП1, СП2 – стоковые площадки

1 и 2, Б – бортик площадки, ВЛ – водоприемный

лоток, ИП – измерительный павильон, ВК

– водоотводящая канава

ВР

– водораздельная равнина, РП – рабочая

площадка, СП1, СП2 – стоковые площадки

1 и 2, Б – бортик площадки, ВЛ – водоприемный

лоток, ИП – измерительный павильон, ВК

– водоотводящая канава

Рис. 10 – Схематический план стоковых площадок

Ограждение площадки предотвращает попадание на нее воды, стекающей с окружающей территории. Длинные стороны площадки располагаются строго перпендикулярно горизонталям склонов. В нижней части площадки для перехвата воды, стекающей со склона, располагается под некоторым углом к горизонталям водоприемное устройство – лоток из распиленных вдоль асбестоцементных труб с внутренним диаметром 200-250 мм. Для предохранения попадания осадков непосредственно в лоток последний прикрывается сверху козырьком.

Постоянные стоковые площадки, на которых проводились исследования, расположены на склонах южной и северной экспозиции со средней крутизной 5-60. Длина площадок или длина линии стока составляет 65-90 м, ширина 12 м, общая площадь 780-1080 м2.

Твердый сток с территории стоковой площадки определяли путем суммирования стока взвешенных и донных наносов. Сток донных наносов, которые оседают в водоприемном лотке и стокоприемнике учитывается весовым методом, а сток взвешенных наносов – методом фильтрации проб, отбираемых на мутность на выходе из стокоприемника.

Для учета жидкого стока или стока талых и ливневых вод в специальном павильоне, расположенном в нижней части склона, размещено измерительное оборудование. Для автоматизации учета жидкого стока используется самописец уровня воды типа «Валдай». Учет жидкого стока производится для определения потерь гумуса и элементов питания с процессами эрозии [].

При невозможности создания стоковых площадок объективную характеристику эрозии можно получить методом учета водороин. Этот метод применяется непосредственно после окончания снеготаяния или выпадения ливневых осадков. измерение ширины и глубины водороин осуществляется с помощью миллиметровых линеек с точностью до 0,02 м. Точки начала отсчета ширины и глубины водороин в конкретном створе устанавливаются по меткам максимального уровня воды в водороине. Количество промеров определяется в зависимости от ширины конкретной водороины по поправочной таблице.

Площадь поперечного сечения водороины рассчитывается по формуле 1:

ω = В*hср (1),

где В – ширина водороины, hср – средняя глубина водороины

Объем отдельной эрозионной водороины V(м3) находится по формуле 2:

V= (ω1+ ω2)*ΔL12/2 + (ω2+ ω3)*ΔL23/2 + …….+ (ωк-1+ ωк)*ΔLк-1/2, (2),

где ω1 ω2 ω3…… ωк-1 ωк – площадь водороины в сечениях 1, 2, 3 и т.д.

ΔL12, ΔL23, ΔLк-1 – интервал измерений поперечных сечений водороины,

Смыв почвы Рп со всего объекта определяется суммированием объемов отдельных водороин, то есть:

Рп= V1+ V2+ V3+….+ Vк , (3)

где 1, 2, 3, к - количество водороин на объекте.

Полученная по формуле величина переводится в м3/га путем деления на площадь объекта.

В связи с тем, что в реальных условиях на каждом склоне невозможно оборудовать стоковые площадки в мировой практике используются расчетные методы.

Для прогнозирования эрозии от стокообразующих дождей наиболее распространенным в аспекте практического применения и адаптированным к условиям Беларуси является эмпирико-статистическое универсальное уравнение потерь почвы Уишмейра и Смита (USLE) и его переработанный вариант (RUSLE), в котором учитывается эрозионный потенциал осадков. Эти уравнения до настоящего времени рассматриваются как мировой стандарт и применяются с различными модификациями во многих странах [6-7]. Оно имеет вид:

W д = R·L·S·K·C · P, (4),

где W д – потери почвы от эрозии, т/га в год; R – фактор осадков (эрозионный потенциал осадков, выраженный через показатель «эрозионный индекс осадков»); L – фактор длины склона; S – фактор уклона; К – фактор противоэрозионной стойкости почв; С – хозяйственно-агрономический фактор (использование земель); Р – фактор противоэрозионных мероприятий (приемов).

Для оценки потенциальных потерь почвы, вызываемых ливнями, подходят их среднемноголетние характеристики и, прежде всего, отображение эрозионной опасности с помощью индексов относительных или имеющих определенную размерность. Наиболее распространенным показателем, количественно оценивающим эродирующую способность дождей, является эрозионный индекс осадков (ЭИ).

Исходными данными при этом служат дожди со слоем осадков ≥10 мм (эрозионноопасные дожди) и их основные параметры – суммарная кинетическая энергия (КЭ) дождя и его максимальная интенсивность за 30-минутный непрерывный промежуток времени. Указанный временной интервал берется исходя из того, что именно такое время необходимо для добегания поверхностного стока с большей части склонов равнинных территорий к их подножию [8].

Эрозионный индекс осадков (ЭИ30) является мерой объединенного воздействия факторов эрозии и интенсивности ливней. Кроме того, он определяет суммарный эффект удара капель и турбулентного потока при транспортировке частиц почвы и определяется по следующей зависимости:

ЭИ30=(И30·КЭ):100, (5)

где КЭ – общая кинетическая энергия; И30 – максимальная 30-минутная интенсивность дождя;

100 – коэффициент пропорциональности

Расчет смыва почвы талыми водами производится по методике МГУ им. М.В. Ломоносова, модифицированной на основе многолетних данных, полученных на стационаре «Стоковые площадки» РУП «Институт почвоведения и агрохимии». В качестве исходных принимаются следующие данные: слой поверхностного склонового стока (мм), смываемость почвы, длина склона (м).

Для прогноза эрозии от склоновых вод при снеготаянии основным гидро-метеорологическим фактором является склоновый сток. Наиболее сильно эрозионные процессы в этот период проявляются на зяби [9,10]. Точность прогноза склонового стока с зяби более высокая, чем с уплотненной пашни. В связи с этим, средняя многолетняя величина весеннего склонового стока рассчитывается для зяби по следующей формуле:

W т = В · Кс, (6)

где W т – склоновый сток, мм; В – запас воды в снеге, мм; Кс – коэффициент стока.

Потенциальный суммарный смыв почвы складывается из смыва почвы, обусловленного ливневыми осадками и талыми водами, и в общем случае определяется по формуле:

Wε =W д + W т , (7)

где Wε .– суммарный твердый смыв, т/га; W д – твердый смыв, обусловленный дождевыми осадками, т/га; W т – твердый смыв, обусловленный талыми водами, т/га.

Подробная методика количественной оценки эрозии при различном сельскохозяйственного использования эрозионноопасных земель, а также примеры расчета интенсивности эрозии приведены в «Методических указаниях по прогнозированию водно-эрозионных и дефляционных процессов на обрабатываемых землях Беларуси», Минск, 2006 [11].

Для оценки интенсивности водно-эрозионных процессов при различном сельскохозяйственном использовании эродированных земель и разработки приемов экологически безопасного землепользования на эрозионноопасных землях на двух стационарах были заложены полевые опыты.

На стационаре «Стоковые площадки» исследования охвачены зернотравяной, травяно-зерновой и кормовой севообороты с различными коэффициентами защищенности со следующим чередованием культур:

Годы |

Стоковая №1, 2 |

Стоковая №3, 4 |

Зернотравяной севооборот Нз=0,79 |

Кормовой севооборот Нз=0,93 |

|

2006 |

Люпин узколистный |

Яровая пшеница |

2007 |

Яровая пшеница + многолетние бобовые травы (люцерна+клевер) |

Озимая рожь на з/м + промежуточные (горох + редька масличная) |

2008 |

Люцерна + клевер |

Люцерна + клевер |

2009 |

Люцерна + клевер |

Люцерна + клевер |

2010 |

Озимая пшеница |

Люцерна + клевер |

Годы |

Стоковая №5, 6 |

Стоковая №7 |

Стоковая № 8 |

Травяно-зерновой севооборот (Нз=0,89) |

Бессменное возделывание культуры (Нз = 0,99) |

Кормовой севооборот (Нз=0,93) |

|

2006 |

Яровая пшеница |

Галега восточная 16-й г.п. |

Горохо-овсяная смесь |

2007 |

Горохо-овсяная смесь |

Галега восточная 17-й г.п. |

Ячмень + люцерна + клевер |

2008 |

Озимая пшеница + травы |

Галега восточная 18-й г.п. |

Люцерна + клевер |

2009 |

Травы 1-го г.п. |

Галега восточная 19-й г.п. |

Люцерна + клевер |

2010 |

Травы 2 -го г.п. |

- |

Пелюшко-овсяная смесь |

На стационаре «Браслав» исследования проводятся в зернотравяном и кормовом севооборотах:

Годы |

Зернотравяной севооборот Нз = 0,79 |

Кормовой севооборот Нз = 0,93 |

2006 |

Вико-овсяная смесь |

Яровая пшеница |

2007 |

Яровая пшеница |

Горохо-овсяная смесь с подсевом люцерна + клевер |

2008 |

Вико-овсяная смесь |

Люцерна + клевер |

2009 |

Озимая пшеница + пожнивные |

Люцерна + клевер |

2010 |

Горох |

Люцерна + клевер |

На стационарных площадках СПК «Слободская заря» и СПК «МАПЭ» Мядельского района, в этом году в производственных посевах возделывались: яровая пшеница и многолетние злаковые травы 3 г.п.