- •IemopbiЯковлев г.П., Челомбитько в.А. Ботаника

- •350 ± 10 65 Обширны каменноугольные леса из папорот

- •500 ± 15 70 Наземные растения неизвестны, разнообразие

- •570 ±15 70 Наземные растения неизвестны, разнообразие

- •I юшя 'эндос 11мшоза (OfMkiiOi кима)

- •Царство грибы —Fungi, или Mycota. Гетеротрофы; питаются путем всасывания веществ. Обычно имеется плотная клеточная оболочка. Гаплоидные или дикарионтические организмы.

- •Прокариоты Бактериология

- •Животные Зоология

- •Ботаника и ее разделы

- •I. Анатомия и морфология

- •Глава I

- •Яковлев г.П., Челомбитько в.А. Ботаника

- •Продукты жизнедеятельности протопласта

- •Цитокинез, митоз и мейоз

- •Дочерние к не I км

- •2 Г п Яковлев, в а Челомбитько

- •Вакуоли

- •Ралышя вакуоль

- •Включения

- •Pin. 1/ Алейроновые зерна н leweiiiix клещевины ‘

- •Клеточная оболочка

- •I фибриллы, 2 микрпфибрипиы, s мицеллы, 4 учииок молекулы целшолош, ,s ерёшинам илш-пшка, 6 cjioiS inоричиой оболочки, 7 иерннч» пая оболочки

- •Глава II ткани

- •Лемпая):

- •Эпидерма

- •Эпиблема

- •Рйс 29 Кончик корня ожики многоцветковой Показаны корневые волоски, точками — трихо- бласты

- •Перидерма

- •1 Нередко перидерма рассматривается как комплекс 1каией.

- •Ксилема (древесина)

- •Проводящие пучки

- •Глава III вегетативные органы высших растений

- •Эмбриогмш и органогене’!

- •Яковлев г.П., Челомбитько в.А. Ботаника Рис. 44 Схема расчленения юла высшего растения па примере строения двудольного растения (покачаны также репродуктивные органы)1

- •3 Г п Яковлев, в. А ЧеломбитькоЯковлев г.П., Челомбитько в.А. Ботаника

- •Пк 'юр чсполож!* ши1’, ji8k 1 овля molviiIvA

- •1 Междоузлие, 2— годичные ирирекды

- •Первичная струт ура стебля

- •Ci осложпый:

- •Глава II ткани 3

- •Глава III вегетативные органы высших растений 41

- •Глава IV элементы физиологии растений 1

- •Пластинка листа

- •1Псристокраевос, 2 - ицрнсгоистлснмдиос, 3 не- ристосстчатое, 4 - шшьчатокрасвои, 5 тш.Чапшег- лсвидиое, 6 - гтльчатоеетчатое, 7 - параллельное,

- •Черешок и основание листа

- •Мочковатая:

- •Слущилась

- •Жизненные формы

- •Глава IV элементы физиологии растений

- •Рис, 57, Шаблоны для определения формы пластинки листа и листочка (основаны на соотношении длины и ширины):

Проводящие пучки

Рис

![]()

Яковлев

Г.П., Челомбитько В.А. БОТАНИКА

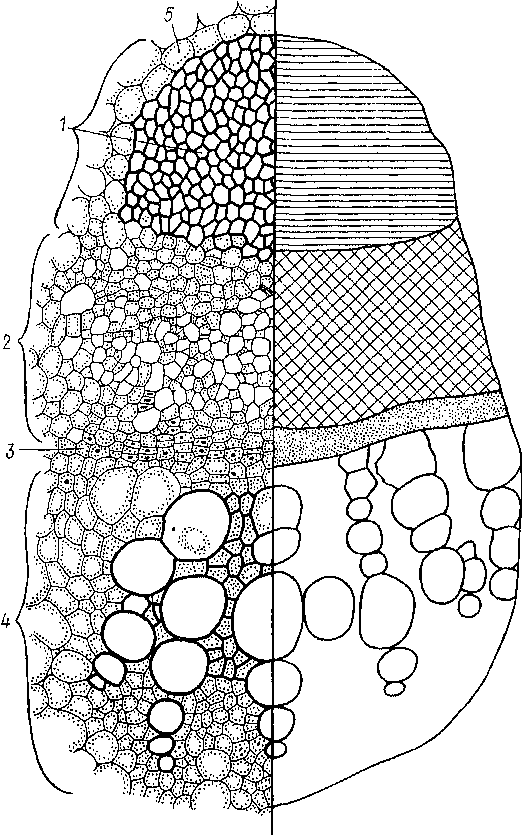

и

флоэма лежит по одну сторону от ксилемы. Такие пучки называют коллатеральными (открытые и закрытые) (рис. 39). У части двудольных растений (семейства пасленовые, вьюнковые, тыквенные и т. д.) одна часть флоэмы располагается снаружи, а другая — с внутренней стороны ксилемы. Такой пучок называют би- коллатеральным, а соответствующие участки флоэмы — наружной и внутренней флоэмой. Камбий находится между наружной флоэмой и ксилемой.

Встречаются также концентрические пучки, при этом либо флоэма окружает ксилему (цептроксилемные пучки), либо, наоборот, ксилема окружает флоэму (цептрофлоэмные). Центрофлоэмпые

Рис.

39. Поперечный срез коллатерального

открытого проводящего пучка в стебле

подсолнечника (слева - детальный

рисунок, справа - схема):

I

— склеренхима, 2

— флоэма, 3

—

камбий, 4

— ксилема, 5 — основная паренхима

Яковлев

Г.П., Челомбитько В.А. БОТАНИКА

,

осоковые). Известны пучки промежуточные по своим особенностям между закрытыми коллатеральными и цеитро- флоэмными. Цеитроксилемпые пучки обычны для папоротников. В центре молодых корней голосеменных п покрытосеменных, имеющих первнчное строение, располагается проводящий пучок, получивший название радиального. Ксилема в таком пучке расходится лучами от центра, а флоэма располагается между лучами. Возникают эти пучки из прокамбия. В корнях двудольных и голосеменных между ксилемой и флоэмой сохраняется слой прокамбиальных клеток, которые позднее дифференцируются в камбий. Встречаются однолучевые (монархные), двулучевые (диархные), трехлучевые (триархные), четырехлучевые (те- трархные), пятилучевые (пентархные) и многолучевые (полиархные) радиальные пучки. Последние обычны у однодольных.

ОСНОВНЫЕ ТКАНИ

Большую часть тела растения составляют относительно мало специализированные основные ткани. Они занимают участки между другими постоянными тканями и присутствуют во всех вегетативных и репродуктивных органах. Основные ткани состоят из живых паренхимных клеток, разнообразных по форме: округлых, эллиптических, цилиндрических и т. д. Цитоплазма этих клегок чаще расположена постепно. Клетки обычно тонкостенные, с простыми порами, но иногда их оболочки утолщаются и одревесневают. На основе главной выполняемой функции различают несколько подгрупп основных тканей: ассимиляционную, запасающую, водоносную и воздухоносную.

По происхождению основные ткани И0Ч1И вшда первичны и образуются при дифференциации клеток апикальных меристем,

Ассимиляционная ткань. В этой ткаии осуществляется фотосинтез. Она состоит из более или менее тонкостенных живых паренхимных клеток, содержащих хлоропласта. Иногда такую ткань называют хлорепхимой. Чаще хлоропласты располагаются в постенном слое цитоплазмы и могут перемещаться как вследствие ци- клоза, так и в зависимости от особенностей освещенности клетки.

Ассимиляционная ткань чаще всею залегает непосредственно под прозрачной эпидермой (см. рис. 62). Это облегчает циркуляцию газов через устьица. Основная масса хлореихимы сосредоточена в листьях, меньшая часть— в молодых зеленых стеблях. Нередко в листьях и стеблях хлорепхима расположена очень рыхло, образуя крупные газоносные меж- клепгикгг. Такая ткань получила название аэренхимы. В этом случае ассимиляционная функция совмещается с воздухоносной,

Запасающие ткани. В запасающих тканях откладываются избыточные в данный период развития растения продукты метаболизма: белки, углеводы, жиры и др. Обычно это паренхимные живые тонкостенные клетки, гго иногда оболочки клеток запасающих тканей могут утолщаться и тогда у них появляется дополнительная механическая функция.

Запасающие ткаии широко распространены у растений и имеются в самых различных opianax. У однолетних и многолетних растений это обычно эндосперм или зародыш семягг. Многолетние растения, кроме того, накапливают запасные вещества в клубнях, луковицах, утолщенных корнях, сердцевине стеблей. Местом хранения резервных веществ может быть также паренхима проводящих тканей. Подобно ассимиляционным тканям, запасающая ткань нередко превращается в хлорепхиму (особенно в надземных органах).

Водоносная ткань. Назначение этой ткани — запасание воды. Крупною (сточная тонкостенная водоносная паренхима имеется в стеблях и листьях расгенпй- суккулеитов (кактусы, ai а вы, алоэ) и растений засоленных местообитаний (солерос). Крупные водоносные клетки встречаются в листьях злаков. В вакуолях клегок водоносной паренхимы есть слизистые вещества, способствующие удержанию влаги.

Яковлев

Г.П., Челомбитько В.А. БОТАНИКА

-

пах водных и болошых растений, но всгречасюя и у сухопутных видов. Назначение аэренхимы — снабжение тканей кислородом, в некоторых случаях — листьев диоксидом углерода (С02) для обеспечения плавучести растений

ВМД1<ЛИ1КЛМ1МК

(П'.кторнмь) ткани

К выделительным (секреторным) тканям oi носятся разного рода струк1урпые образования, способные активно выделять из растений или июлировап, в его тканях продукты метаболизма и капельно-жидкую воду. Иногда эго отдельные клетки, рассеянные среди клеток других тканей и называемые идиоб шетами. Чаще это структуры, состоящие из многих клеток. Выделяемые наружу или накапливающиеся внутри жидкие и твердые продукты метаболизма получили общее название секретов (от лат. «секрецио» — отделяю). Как правило, секреты относятся к продуктам вторичного метаболизма (смесь терпенондов, полпфенольных соединений, оксалат кальция).

Племен I ы или комплексы выделительных шшей рассеянно встречаются во всех opjamix. В цшиспмосш oi юю, выделяют они вещества наружу или выделенные вещее 1ва осшююя внугри растения, их деляг па две группы: гкани внутренней и наружной секреции.

Клетки выделительных тканей по форме обычно паренхимные и тонкостенные. Они долго остаются живыми и секрети- руют, т. е, выделяют секрет. Клетки- идиобласты по мере накопления большого количества секрета лишаются протопласта и стенки их нередко опробкове- вают. Синтез жидких секретов связывают с деятельностью внутриклеточных мембран и комплекса Го ль джи. Эволюцион- по внутренние выделительные ткани возникли из ассимиляционных и запасающих, а наружные связаны с покровными тканями. Клетки, содержащие оксалат кальция, изначально выступают как ассимиляционные или запасающие и лишь позднее превращаются в выделительные.

Функции выделительных тканей рас гений существенно отличаются от функций выделительной снсгемы животных. Образующиеся секреты имеют преимущественно защп шос шачепие в борьбе прошв поедания рас гений животными, повреждения насекомыми или па именными микроорт апи шамн

Часто секреты, выступающие из Meci поранения растений при искусственных или естественных повреждениях, шраюг роль бактерицидного пластыря (смолы, бальзамы). Выделяющиеся в цвегках ароматические и сахарисгые вещее та (нектар) привлекают пасекомых-опылптелей. Наконец, накапливающиеся в разпо1 о рода вмеепшигцах секретированные вещества могут вновь вовлекаться в процесс мегаболизма и в этом случае выступают в роли запасных веществ. Клегки-идио- бласты, особенно содержащие оксалат кальция, приобретают значение мест длительного «захоронения» токсичных для растения веществ или веществ, полностью исключенных из метаболизма. Вещества, полностью исключающиеся из метаболизма, удаляются из растения при опадении листьев, слущивании корки и т. п. Это основной для растения нуiь избавления от «шлаков».

Особо следует сказать о выделении капельно-жидкой воды. Этот процесс характерен для многих растений и осуществляется через гидатодьг. Гидатоды состоят из системьт клеток, выделяющих водно-солевые растворы, из подходящего к ним небольшого проводящего пучка. Выдавливание капелек жидкости (гуттация) происходит через особые устьица, располагающиеся обычно по краям или на верхушках листьев. Таким образом растение освобождается от избыточной воды и солей.

Ткани внутренней секреции могут быть представлены отдельными клетками-идиобластами, вместилищами выделений, смоляными ходами, эфирпомас- ляными каналами и млечниками. Клетки-идиобласты часто содержат кристаллы оксалата кальция, смесь терпепоидов, танпииы и слизи. Содержащие слизь идиобласты весьма обычны для представителей семейства мальвовых, а терпе- иоидьг — для лавровых, магнолиевых, перечных и др. ^

Яковлев

Г.П., Челомбитько В.А. БОТАНИКА

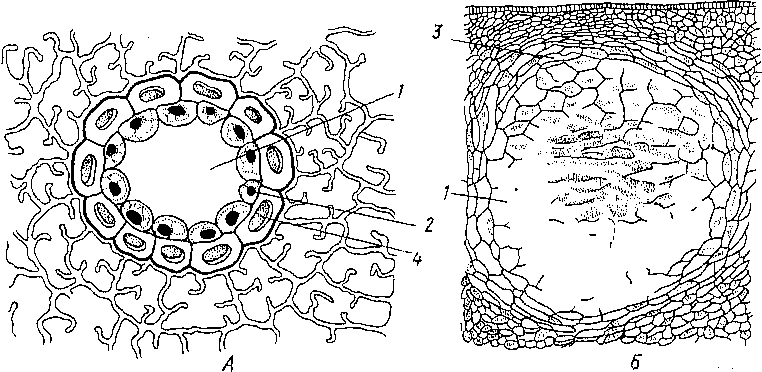

Рис.

40. Смоляной ход (Л) и лизигенное (Б)

вместилище на поперечных срезах (А

— в хвоинке сосны; В

— в околоплоднике мандарина):

1

- полость вместилища и смоляного хода,

2

-

секретирующие клетки эпителия, 3

— клетки, образующие стенки вместилища,

4

— механические клетки, окружающие

смоляной ход

х

тканей. Возможны два основных, пути их возникновения — схизогеиный и лизигенный. Схизогеиные вместилища возникают в виде межклетников, окруженных живыми выделительными клетками (их называют также эпителиальными), продуцирующими секрет в полость межклетников, которая при этом увеличивается.’ Чаще схизогеиные вместилища содержат слизь, реже эфирные масла и смолы.

Лизигенные вместилища, хорошо развитые, например, в перикарпии плодов цитрусовых, образуются в результате распада — лизиса клеток после накопления секрета в межклетнике (рис. 40).

Смоляные ходы и эфирномасляные каналы всегда образуются схизогемно и изнутри выстланы секретирующими эпителиальными клетками. От схизогенных вместилищ они отличаются главным образом формой. Ходы и каналы более или менее вытянуты и могут ветвиться, Смоляные ходы (рис. 40) содержат смолу, т, е. смесь дитерпеноидов, а эфирномасляные канальцы — эфирные масла (смесь моио- и сесквитерпеноидов).

Особым типом выделительной ткани являются млечники, пронизывающие все растение, В вакуолях млечников находится млечный сок — латекс, который в случае отмирания протопласта заполняет всю клетку или систему клеток. Млечный сок — это эмульсия молочно-белого цвета (реже оранжевого, например у чистотела), содержащая различные вещества (терпеноиды, алкалоиды, ташшны, углеводы, жирные масла, белки и т. д.). Растения, в млечном соке которых имеются значительные количества каучука (изо- пренироизводное), используются как каучуконосы. Главный источник природного каучука — тропическое дерево из семейства молочайных — гевея бразильская (Hevea brasiliensis).

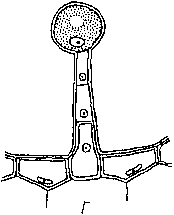

Различают два типа млечников: членистые и нечленистые. Первые образуются в результате слияния многих отдельных клеток в сплошную разветвленную систему. Такие членистые млечники встречаются у сложноцветных, маковых и др. Ыечлеиистые млечники представляют одну гигантскую клетку, которая, возникнув при прорастании зародыша, растет, ветвится, пронизывая все органы растения (молочай, виды семейства тутовых), но с другими млечниками не объединяется (рис. 41).

Наружные

выделительные ткани по происхождению

чаще всего связаны с покровными.

Различают железистые

трихомы.

головчатые волоски, железки и нектарники.

У железистых головчатых

волосков

одна или несколько се,кретирую- щих

верхушечных клеток располагаютсяЯковлев

Г.П., Челомбитько В.А. БОТАНИКА

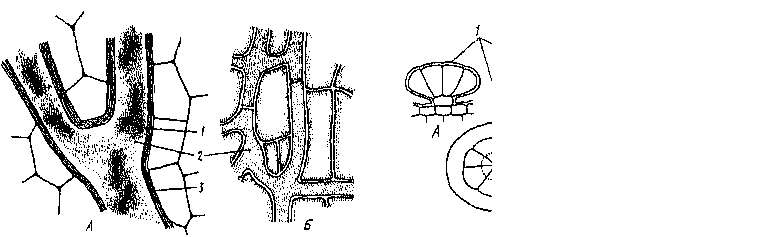

Рис.

42. Выделительные (секреторные) ткаии.

А

— В

—

железки губоцветных: Л

~ с перастяну- той кутикулой; В

- В

—

с растянутой кутикулой [Б

- вил сбоку, В

—

вид сверху); Г-железистый волосок с

одноклеточной головкой со стебля

пеларгонии:

1

— кутикула

в

Рис.

41. Млечники. А

— иечленистый у молочая; Б

-

членистый у латука:

1

-

крахмальные черна, 2

- млечный сок, i

-

стенка млечника

на ножке из нежелезистых клеток. У пеларгонии, например, железистый волосок состоит из многоклеточной ножки и одноклеточной головки, которая выделяет эфирные масла в пространство между целлюлозной оболочкой и кутикулой. При разрыве кутикулы секрет изливается наружу, после чего образуется новая кутикула и накапливается новая порция секрета. Помимо эфирных масел, в клетках железистых волосков могут накапливаться иода и соли (например, у многих маревых).

Железки - это структуры с многоклеточной секретирующей головкой, располагающейся на короткой ножке из немногих иесекретиругощих клеток (рис, 42). Железки, как правило, выделяют эфирные масла. Они обычны у сложноцветных и губоцветных и служат серьезным подспорьем при микроскопическом анализе лекарственного растительного сырья.

Наиболее сложно устроены нектарники (нектарии). Нектарники ~ это разнообразные железистые образования, выделяющие нектар. Они располагаются большей частью в цветках — на чашелистиках, лепестках, в стенках завязи, на цветоложе. У некоторых растений нектарники формируются на вегетативных органах (так называемые внецветковые нектарники). Форма и строение нектарии- ков разнообразны. Они могут быть трубчатыми, в виде мясистых железистых разрастаний, лепестковидными и т. д. Считается, что нектар, выделяемый нектарниками, привлекает опылителей: насекомых и птиц. Нектар — сахаристый сок, содержащий водный раствор сахаров с небольшой примесью белков, спиртов и ароматических веществ. Количество нектара, выделяемого отдельным цветком за время цветения, в среднем около 14 мг. Функция внецветковых нектарников не вполне ясна

.