- •Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика

- •Д. И. Фельдштейн

- •С. К. Бондырева

- •Isbn 5—89502—089—5 (мпси) isbn 5—89395—174—3 (нпо «модэк»)

- •Предисловие

- •Глава 1 история и современное состояние проблемы тревожности

- •1.1. Тревожность, тревога и страх

- •1.2. Тревожность и страх: историко-философский контекст

- •1.3. Тревожность и страх в экзистенциальной философии, психологии и психиатрии

- •1.4. Развитие взглядов на тревожность и страх в истории психологии

- •1.4.1. Страх в классических теориях эмоций

- •1.4.2. Тревожность и страх в теории научения

- •1.4.3. Тревожность и страх в классическом психоанализе

- •1.5. Психологические причины тревожности и способы ее преодоления

- •1.5.1. Тревожность и стресс

- •1.5.2. Тревожность как функция межличностных отношений

- •1.5.3. Тревожность и внутренний конфликт

- •Глава 2 особенности состояния тревоги и страхи у детей разного возраста

- •2.1. Динамика уровня тревожности учащихся (1—11-й классы). Половозрастные различия

- •Средний балл частоты и интенсивности переживания состояния тревоги детьми разного возраста1

- •Средние показатели уровня тревожности по половозрастным выборкам по cmas

- •Средние показатели уровня тревожности по половозрастным выборкам (шкала Кондаша)

- •2.2. Содержание страхов и тревог у детей разного возраста

- •Возрастные «пики» тревожности и страхов (1979—1997 гг.)

- •2.3. Характер переживания страхов и тревог. Формы проявления тревоги

- •Наблюдаемые формы проявления состояния тревоги в тревогогенных ситуациях у детей разного возраста

- •Формы проявления тревоги у детей разного возраста по данным самоотчетов

- •2.4. Влияние тревоги на успешность деятельности

- •Влияние вызванного инструкцией состояния тревоги на успешность деятельности детей разного возраста

- •Глава 3 феноменология тревожности как устойчивого образования

- •3.1. Распространенность устойчивой тревожности у детей и подростков в 1970—1990 гг. Половозрастные различия

- •Количество испытуемых с устойчивой тревожностью в 1970—1990-е гг., %

- •Половозрастные различия по показателям тревожности

- •3.2. Стабильность состояния тревожности как личностного образования

- •3.3. Виды тревожности. Общая и частная тревожность

- •Динамика показателей тревожности (% к общему числу испытуемых в группе)

- •3.4. Формы и «маски» тревожности. Влияние тревожности на деятельность и развитие личности

- •Глава 4 о причинах тревожности как свойства личности

- •4.1. Эмоциональный опыт тревожных детей и подростков

- •Вероятность успеха или неуспеха тревожными и нетревожными испытуемыми (подростки и старшеклассники, %)

- •4.2. Внешние источники тревожности

- •4.2.1. Особенности семейного воспитания

- •Самооценка эмоционального самочувствия родителей тревожных и эмоционально благополучных младших школьников

- •Самооценка частоты и интенсивности переживания страхов и опасений родителями тревожных и эмоционально благополучных младших школьников

- •Содержание страхов тревожных детей и их родителей

- •Характеристики родителей с точки зрения подростков

- •Переживания подростков связанные с матерью и отцом

- •4.2.2. Школьная успешность, взаимоотношения с учителями и сверстниками

- •Связь уровня тревожности и показателей школьной успешности

- •Тревожность и субъективное восприятие успеваемости

- •Характеристики группы сверстников (коэффициент значимости)

- •Переживания, связанные с группой сверстников у тревожных и эмоционально благополучных школьников (коэффициент значимости)

- •4.2.3. Посттравматический стресс и экология. Природные предпосылки тревожности

- •Уровень тревожности детей из г. Белово (средний уровень тревожности — χ, среднее квадратическое отклонение — δ)

- •Характеристика уровней тревожности

- •Уровень тревожности детей из г. Белово (средний показания)

- •Соотношение между тревожностью и типами акцентуации характера у школьников 14—17 лет, %

- •4.3. Внутриличностные источники тревожности

- •Тревожности и конфликтности самооценки, %

- •«Выбор золотого возраста» тревожными и эмоционально благополучными детьми 6—8 лет, %

- •Характеристики рассказов тревожных и эмоционально благополучных детей

- •Причины, профилактика и преодоление тревожности (вместо заключения)

- •Детский вариант шкалы явной тревожности (cmas)

- •1. Краткая характеристика и история создания

- •2. Адаптация и стандартизация теста

- •3. Описание методики

- •Инструкция

- •4. Обработка результатов Предварительный этап

- •Основной этап

- •Ключ к субшкале «социальной желательности» (номера пунктов cmas)

- •Ключ к субшкале тревожности

- •Тревожность. Перевод «сырых» баллов в стены

- •Характеристика уровней тревожности

- •Шкала личностной тревожности для учащихся 10—16 лет Краткая характеристика шкалы

- •Описание методики

- •Обработка результатов

- •Ключ к шкале личностной тревожности1

- •Общая тревожность

- •Школьная тревожность

- •Самооценочная тревожность

- •Межличностная тревожность

- •Магическая тревожность

- •Диагностика профессиональной и родительской тревожности

- •Описание методики

- •Обработка результатов

- •Ключ к шкале профессиональной и родительской тревожности

- •Перевод сырых баллов в стандартные оценки (стены)

- •Форма «а»

- •Форма «б»

- •Методика «мечты, надежды, страхи и опасения»

- •Проведение

- •Обработка

- •Определяется:

- •Диагностика школьной тревожности (младший школьный возраст)

- •Инструкция

- •Обработка данных

- •Литература

- •Содержание

- •Прихожан а. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика

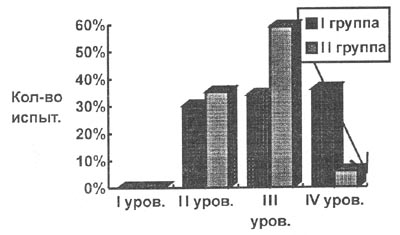

Уровень тревожности детей из г. Белово (средний показания)

Пол испытуемых |

I группа |

II группа |

||

χ |

δ |

χ |

δ |

|

Девочки |

23,23 |

7,05 |

20,6 |

4,83 |

Мальчики |

(20,0) |

(5,57) |

(15,83) |

(3,97) |

Всего |

22,80 |

7,36 |

18,94 |

5,09 |

Рис. 3

208

***

Вопрос о соотношении тревожности и физиологических, биохимических особенностей организма, конечно, не ограничивается проблемой посттравматического синдрома и экологических влияний, а выходит на одну из сложнейших проблем изучения тревожности — ее природных предпосылок. Как мы уже отмечали выше, решение этого вопроса, по нашему мнению, требует серьезного междисциплинарного исследования.

В настоящей работе мы можем представить лишь некоторые данные, касающиеся связи тревожности и астено-невротического синдрома. Нами был проведен специальный анализ соотношения тревожности школьников 14—17 лет с наличием у них различных типов акцентуаций. Тревожность определялась по комплексному показателю, состоявшему из методики О. Кондаша и набора неоконченных предложений, наличие и тип акцентуации — по опроснику А. Е. Личко [Патохарактерологические исследования.., 1981]. В работе участвовали 37 тревожных и 43 эмоционально благополучных школьника, всего 80 человек, девушек и юношей примерно поровну.

Результаты сопоставления показали достаточно сложную и противоречивую картину. Для большей наглядности в табл. 24 представлены лишь типы акцентуаций, встречавшиеся в группе тревожных испытуемых, все остальные даны суммарно в строке — «другие».

Таблица 24

Соотношение между тревожностью и типами акцентуации характера у школьников 14—17 лет, %

Тип акцентуации |

Группы испытуемых |

|

тревожные |

эмоционально благополучные |

|

Психастенический |

18,9 |

— |

Астено-невротический |

16,2 |

2,3 |

Сенситивный |

5,4 |

— |

Смешанный |

8,1 |

9,4 |

Другие |

— |

20,9 |

Отсутствие акцентуации |

51,4 |

67,4 |

Как и следовало ожидать, все школьники с психастеническим и сенситивным типами акцентуации имели выраженную тревожность. Тревожность выявилась также у подавляющего большинства испытуемых с астено-невротическим типом.

209

Другими словами, тревожность обнаруживает связь с теми типами акцентуаций, которые в значительной степени обусловливаются слабостью, истощимостью, повышенной чувствительностью нервной системы.

Вместе с тем по количеству испытуемых с различным типом акцентуации группы тревожных и эмоционально благополучных подростков не различаются. В целом в группе тревожных акцентуации характера выявляются у 48,6% испытуемых, а в группе нетревожных — 32,6%. И в той, и, в другой группе частота проявлений акцентуаций в целом соответствует литературным данным [см. Личко А. Е., 1983].

Таким образом, можно говорить лишь о связи тревожности и акцентуации астенических и сенситивного типов, однако эта связь носит односторонний характер и не распространяется на все случаи тревожности.

Возвращаясь вновь к вопросу о влиянии радиационной и в целом экологической обстановки на переживание тревожности детьми и подростками можно, на наш взгляд, выдвинуть следующее предположение. Биологические особенности организма (в том числе и те, которые возникли под деформирующим, истощающим ресурсы организма влиянием неблагоприятной экологической обстановки) являются одним из факторов, способствующих возникновению и закреплению личностной тревожности, но фактором не единственным и, по всей видимости, не главным. Не менее, а возможно, и более значимым источником тревожности при проживании в экологически неблагополучных, загрязненных районах является не столько сама по себе угрожающая обстановка, сколько ее неопределенность, недостаточный, противоречивый уровень и характер информированности о ней, а также возможных последствиях.

Анализ случаев подлинного посттравматического стресса, с которым мы имели дело в практической психологической работе (6 случаев — от 6 до 13 лет, 4 мальчика и 2 девочки — жертвы насильственных действий со стороны взрослых или сверстников), показал, что в 4 случаях имела место тревожность на уровне постоянного ощущения опасности, повышенной пугливости и даже панической реакции (т. е., по Березину, последним, наиболее сильным членом явлений тревожного ряда). Однако такая тревожность носила ярко выраженный реактивный характер, и по катамнезу этих случаев ее дальнейшая судьба зависела от действия других факторов — семейной обстановки, в частности значения травмы для отношений ребенка

210

со взрослыми, значимости травмы для представлений о себе, эффективности преодоления посттравматического состояния и др.

В двух других случаях проявлялось полное отсутствие эмоциональной реакции, что также входит в описание посттравматического синдрома и может быть расценено как «отрицающая тревожность», защищенность. В дальнейшем в одном из этих случаев (девочка 9 лет) возникла и закрепилась устойчивая тревожность, во втором (мальчик 12 лет) — примерно через полгода после травмы наблюдалось несколько относительно кратковременных периодов повышения тревожности, которые затем практически исчезли. Решающее влияние и здесь оказали семейная обстановка и отношение окружающих ребенка взрослых к пережитой травме.

На основании этих и литературных данных [см., например: Руководство по предупреждению насилия, 1997], как представляется, можно сделать вывод о том, что у детей и подростков посттравматический стресс вызывает сильную тревогу реактивного характера. Внешним источником тревожности как свойства личности он может стать лишь при сочетании с другими постоянно действующими факторами.

***

В целом можно сказать, что из представленных выше факторов к внешним источникам устойчивой тревожности уверенно могут быть отнесены лишь детско-родительские и внутрисемейные отношения, нарушения в которых приводят к постоянным психологическим микротравмам детей, создают условия для повышенной уязвимости детей и подростков, подверженности их психологическим травмам.