- •От составителя

- •Советский альпинизм

- •Северо-Американские Кордильеры

- •Горы Африки

- •Каракорум

- •Гималаи

- •Высокогорные районы ссср

- •Тянь-Шань

- •Камчатка

- •Горный рельеф

- •О климате и погоде горных стран

- •Признаки улучшения погоды:

- •Опасности в горах

- •Тренировка к восхождениям высшей категории трудности

- •Горная болезнь

- •Порядок распределения и выдачи путевок в альпинистские лагеря

- •Снаряжение альпиниста

- •Питание альпиниста

- •Транспорт в горах

- •Смета мероприятия и ведение учета и отчетности

- •Техника передвижения по скальному рельефу и работа с веревкой

- •Техника передвижения по льду

- •Техника передвижения по снегу и фирну

- •Обеспечение безопасности на маршруте

- •Переправа через горные реки

- •Особенности зимних восхождении

- •Бивуаки в горах

- •Спасательные работы в горах

- •Поисковый отряд выходит в следующих случаях:

- •Поисково-спасательные работы в лавинах

- •Первая медицинская помощь в условиях высокогорья

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •3. При открытых переломах необходимо удалить с окружающей кожи и поверхности раны свободнолежащие инородные тела и обработать рану (см. «Раны»).

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Первая помощь, транспортировка

- •Соревнования спасательных отрядов

- •Виды соревнований

- •Место проведения соревнований

- •Оборудование маршрутов

- •Судейская коллегия

- •Корректировка судейской страховки

- •Прохождение маршрута на соревнованиях

- •Определение результатов соревнований

- •О тренировке в спортивном скалолазании

- •Методика тренировки

- •Подготовка к соревнованиям

- •Система классификации альпинистских маршрутов

- •О порядке наименования горных вершин, перевалов и других географических объектов

- •Экспедиции и восхождения

- •X а н т д. Восхождение на Эверест. Пер. С англ. М., изд. Ил, 1956.

- •Техника альпинизма, обучение, тренировка

- •География горных районов, маршруты

- •Геология

- •Гляциология

- •3 А к и е в X. Я. Очерки по оледенению Большого Кавказа. Ростов н/д., изд. Ростов, ун-та, 1965.

Поисково-спасательные работы в лавинах

Успех поисково-спасательных работ в лавинах во многом зависит от поведения участников группы во время вынужденного передвижения по лавиноопасному рельефу, от принятых ими мер предосторожности и от правильных действий оставшихся членов группы непосредственно после попадания одного или нескольких участников в лавину.

Перед выходом на лавиноопасный участок необходимо соблюдать следующие правила:

а) всем без исключения привязать к поясу лавинные шнуры;

б) расстегнуть поясной ремень рюкзака, держать ледоруб или лыжные палки только в обхват (руки вынуть из лямок), расстегнуть ремни лыжных креплений;

в) надеть свитер, штормовку, шапку и натянуть на голову капюшон штормовки;

г) установить на безопасном месте альпиниста, в задачу которого входит наблюдение за склоном и за идущими по нему участниками и подача сигнала при отрыве снежного пласта.

При попадании идущих в лавину наблюдатель должен заметить место, где они ушли под снег («место исчезновения»), и проложить визирную линию от себя через «место исчезновения» на противоположный край лавины на какой-либо предмет — камень, куст и пр. Затем продолжить наблюдение за «местом исчезновения» (следя за движущимися на поверхности лавины комьями снега) до остановки лавины.

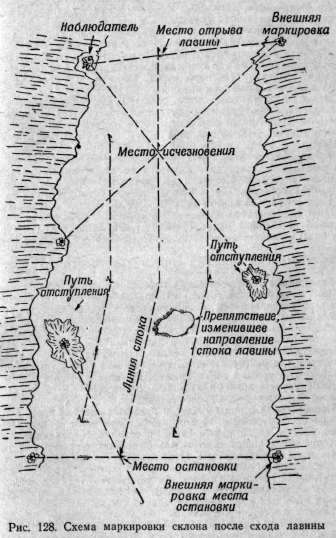

Место, где наблюдаемая поверхность лавины остановилась, называется «местом остановки». Его также путем визирования засекают и чем-либо маркируют. Маркируют места «исчезновения» и «остановки» на самой лавине и обязательно дублируют маркировку за ее пределами на случай схода повторной лавины (рис. 128).

Поиски силами участников после остановки лавины

Наблюдатель после установки маркировки возвращается на свое место и ведет наблюдение за возможным сходом повторной лавины. Остальные участники немедленно производят тщательный осмотр поверхности, поднимаясь фронтом по обеим сторонам осевой линии лавины от «места остановки» к «месту исчезновения», с целью обнаружения оставшихся на поверхности предметов (лыжи, палки и др.). Время от времени все останавливаются, сигнализируют криком и в абсолютной тишине слушают возможные ответные крики засыпанных. После осмотра производится зондирование подручными средствами (ледоруб, лыжи, палки и пр.) наиболее вероятных мест пребывания засыпанного.

Засыпанный в лавине лежит, как правило, ниже «места исчезновения», но выше найденных легких предметов. При обнаружении лавинного шнура легко определить место погребенного под снегом (нельзя тянуть силой за лавинный шнур, его нужно осторожно откапывать).

Когда удастся установить местонахождение засыпанного, следует немедленно приступить к раскопкам всеми имеющимися подручными средствами. Копать нужно несколько ниже местонахождения засыпанного, стараясь в первую очередь освободить его голову.

Если первичный осмотр поверхности и поиски в течение 30— 40 минут не увенчались успехом, 2 участника отправляются в близлежащий населенный пункт (альпинистский лагерь, КСП, туристская база) сообщить о несчастии, а оставшиеся продолжают поиски.

Поиски силами спасательного отряда

Успех поиска при несчастных случаях в лавинах решает немедленный выход большой группы спасателей, имеющей необходимый инвентарь (лавинные зонды, лопаты, осветительные средства, волокуши «Акья»). Поэтому в каждом альпинистском лагере, на горнотуристской базе и на станциях канатных дорог в зимне-весенний период должен находиться в легко доступном месте (не на складе) определенный запас лавинных зондов, штыковых и шуфельных лопат, факелов, а руководители этих учреждений должны планировать их работу так, чтобы в любое время дня суметь в течение 20—30 минут мобилизовать хотя бы головной отряд (10—15 человек) для срочного выхода в район происшествия.

Спасательный отряд выходит в предельно сжатый срок, а группы — по мере готовности, не дожидаясь сбора всего отряда. Первая группа несет с собой только самое необходимое: лавинные зонды (с учетом находящихся на месте членов группы, терпящей бедствие), теплые вещи и медикаменты. Последующие группы доставляют остальное: зонды и лопаты, бивуачный инвентарь, продовольствие, осветительные средства (в большом количестве, так как поиски в лавинах не прекращаются и ночью), сани-лодки «Акья», термос с горячим чаем или кофе для пострадавших и др.

Подход к месту происшествия по лавиноопасному рельефу — очень трудная задача. Руководитель должен сознавать ответственность и действовать решительно, но и достаточно осторожно. При всем желании как можно скорее оказать помощь не должно быть поспешности, приводящей к легкомысленным решениям. При прохождении лавиноопасных склонов руководитель следит за тем, чтобы сохранялся безопасный интервал между участниками и у каждого был лавинный шнур, чтобы велось наблюдение за идущими, а при переходе в ночное время или в тумане обеспечивалась строгая маршевая дисциплина. Несущие спасательное снаряжение и медикаменты должны находиться в конце группы, перед замыкающим.

По прибытии к месту происшествия отряд собирается на безопасном месте и подготавливает зонды и лопаты к действию. Руководитель осматривает место происшествия. Если остались участники из группы пострадавших, узнает от них о маркировке мест нахождения засыпанных при сходе лавины, мест «исчезновения» и «остановки» и уточняет, какие были приняты меры до прихода спасательного отряда.

Если из группы, потерпевшей бедствие, никого на поверхности не осталось, руководитель по имеющимся следам (обрыв лыжного или пешеходного следа) определяет примерно местонахождение засыпанных в момент отрыва снежного пласта, устанавливает пункт наблюдения, намечает пути отступления при возникновении опасности во время поисков; затем организует осмотр поверхности лавины, ища предметы, принадлежащие засыпанным, чтобы по ним определить ориентиры участка поисков.

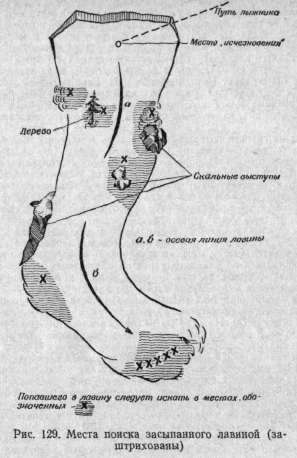

Если местонахождение засыпанного в момент схода лавины, места «исчезновения» и «остановки» известны (маркировка), то поиски проводятся между местами «остановки» и «исчезновения». При этом принимается во внимание характер поверхности склона (скальные острова, террасы, группы деревьев и др.), который мог повлиять на изменение направления стока лавины.

Если засыпанный был вблизи линии обрыва снежного пласта, т. е. в верхней части лавинного русла, он, как правило, лежит не глубоко под снегом. Но если он находился ниже, нужно считаться с тем, что он погребен глубоко, в месте максимального нагромождения снежных масс.

Если осевая линия снежного потока изменила свое направление у скальных выступов или других препятствий, встречающихся на его пути, засыпанных следует искать с расчетом этих изменений в направлении новой осевой линии. Когда при сходе пласта образовались нагромождения снежных масс на более пологих участках рельефа или на террасах, засыпанный часто находится в этих нагромождениях или непосредственно за ними (рис. 129).

При сходе пылевидной лавины не исключено, что попавшего в нее выбросило воздушным потоком в сторону или вперед за пределы лавинного выноса.

При сходе лавины по крутому склону (где она проходит со значительной скоростью) засыпанный, как правило, лежит ближе к осевой линии стока, по пологому склону — в стороне от осевой линии.

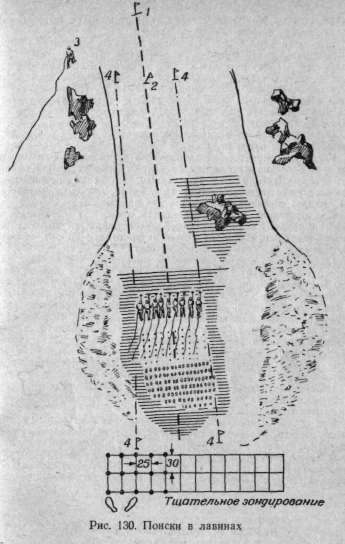

После определения участка, где предположительно может быть засыпанный, маркируются границы площади поисков. В первую очередь проводятся поиски по обеим сторонам осевой линии стока между местами «остановки» и «исчезновения» на полосе шириной 15—20 м, в зависимости от мощности лавины (рис. 130).

Зондирующие становятся шеренгой лицом к склону, почти вплотную, и поднимаются вверх. Учитывая, что ширина лежащего на боку человека редко превышает 30 см, зондирование производится каждые 25—30 см. Эта работа требует от спасателей тщательного соблюдения заданного расстояния ввода зонда, ибо из-за пропуска даже только 1 м поверхности засыпанный может остаться не обнаруженным.

Зонды нужно вводить в снег вертикально! Отклонения зонда от вертикали только на 10° при глубине снега 3 м дает уже отклонение внизу на 52,8 см.

Во время зондирования, кроме руководителя, периодически дающего команды, все должны работать молча, чтобы каждый имел возможность не только ощущать, но и прослушать удар зонда о различные предметы.

Зонд вводят в снег одной рукой (без рукавицы) медленно, без резких ударов, а когда его коронка достигнет препятствия, поворачивают вправо на полоборота и вытаскивают. При осмотре коронки можно установить характер предмета, на который наткнулся зонд (земля, лед, древесина, материя, кожа или следы крови).

Зондирующие строгой линией продвигаются по команде вверх с развернутыми ступнями из расчета, чтобы расстояние до ступни соседа не превышало 25—30 см. По команде шеренга останавливается, каждый зондирует сначала у носка левой ступни, затем между ступнями и потом у носка правой. Когда все прозондировали площадку перед собой, шеренга по команде «Марш!», держа строго равнение, поднимается на 25—30 см, зондирует указанным порядком, затем! передвигается снова на 25—30 см вверх.

Если зонд из-за большой глубины снега не достает до грунта нужно после первого зондажа рыть траншеи. Траншеи роют только продольные — снизу вверх по склону, начиная несколько ниже «места остановки». Расстояние между стенами траншеи не должно превышать 3 м, ширина самих траншей 1,2—1,5 м. Траншею роют так чтобы с ее дна можно было прямо вниз достать до грунта и наискось прозондировать стенки между траншеями, доставая при этом: зондом до грунта.

Поисковые работы в лавине продолжаются до тех пор, пока попавшие в нее не будут найдены.

Когда местонахождение засыпанного установлено, оно маркируется и немедленно начинаются раскопки. Раскопки нельзя производить непосредственно над засыпанным, чтобы не причинить ему; травмы; нужно рыть траншеи к нему снизу, причем в одной траншее должны свободно поместиться два человека.

При появлении тела пострадавшего нужно тут же оказать ему первую помощь. Как можно скорей рукой добраться до лица засыпанного, прикрыть его, пока другие освобождают голову, стараться одновременно очистить рот и нос от снега.

Прежде всего нужно установить, имеется ли перед лицом засыпанного свободное от снега пространство или лицо впрессовано в снег. В первом случае можно предположить, что он в момент остановки лавины еще дышал и был жив. Если же рот, нос, уши и глаза забиты снегом и перед лицом нет свободного пространства, шансы на восстановление жизненной деятельности невелики. Во всех случаях нужно немедленно установить, работает ли сердце и в каком состоянии брюшной пресс. Если брюшной пресс теплый и мягкий, существует реальная возможность восстановить деятельность жизненных органов и возвратить засыпанного к жизни. Попытка прекращается только при появлении явных признаков смерти.

Поисковые работы можно прекратить только когда многодневные поиски не дали результатов или возникла чрезмерная лавинная угроза для поисковых отрядов.

При прекращении поисков составляется акт с указанием времени и хода поисков, количества спасателей, перечня выполненных работ, конкретных причин их прекращения. К акту необходимо приложить схему лавинного склона с указанием размеров лавины, местонахождения пропавших в момент ее схода, мест «исчезновения» и «остановки», а также площадки, на которой проводились поиски.