Шпоры

.doc

|

21. Характеристики и параметры усилителей. АЧХ(амплитудно-частотная характеристика) идеального и реального усил-ля: П Амплитудная хар-ка усил-ля (з). Участок 1-2-3 явл. раб. уч-м с лин. коэф. усил. Ампл. хар-ка не прох. ч/з нач. коорд. из-за нал. на вых. собств. шумов усил. |

У |

|

22. Обратные связи в усилителях. ОС в общем виде наз. передачу энергии из вых. цепи усил. в его вх. цепь. ОС м/б искусственной, вводимой для улучшения хар. усил-ля и повышения стабильности его работы, а также паразитной, возникающей за счет нежелательного влияния вых. цепей усил. на его вх. цепи. Сруктурная схема усил-ля с ОС: на рис k – коэф усиления усил-ля. ǽ-коэф передачи цепи ОС. Р |

|

|

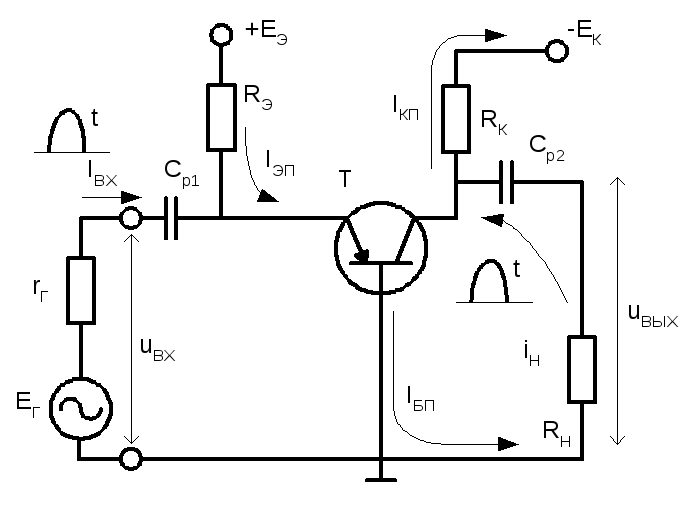

23. Усилитель на биполярном транзисторе на схеме с ОЭ. Усилительный

каскад на бип. тр., включенном по схеме

с ОЭ имеет вид: Осн. эл-ты: Управляемый эл-т – тр-р. И резистор RK. – обр. главную цепь ус. каскада. Конд. CP1 и СP2 явл. разделительными – искл. шунтирование вх. и вых. цепи по пост току, т.е искл. протек. пост тока ч/з ист. вх. сигн. по цепи EK-R1-R2 и задерж пост. сост-й в вых цепи. Их сопр. в раб. диап. ч-т должно быть знач. < соотв. Rвх и Rн. R1 и R2 исп. для задания режима покоя каскада. Они обеспеч. исх напр. на базе Uбп отн. зажима “+” имт. пит. Rэ – эл-т отр. обр. связи, предн. для стабиз-ии режима покоя каскада при изм. т-ры. Cэ – шунтирует этот рез. по перем току, искл. проявл отр. обр связи в каскаде по перем. составл-м. Пост. составляющие токов и напряжений, т.е.(Iбп, Iкп, Uкэп) опр. так наз-ый режим покоя или рабочей точки (I и U покоя). Для сохр. формы сигн. необх., чтобы пост. сост. токов и напр. были не меньше перем. сост. Резисторы задают токи нач. режима, т.е. токи покоя Iэп, Iбп и Iкп. |

Усил. раб. след.обр.: пусть вх. сигнал имеет пол. прил. В этом случае, складывая с Uбэ он уменьш. пот. базы. Iб умен., поэтому умен. Iк, а отр. Uкэ увел. по абс. вел-не, т.е. приращение сигнала на вых. усил. прот-но по знаку приращ. вх. сигнала. Т.о каскад с ОЭ инв-т фазу усиливаемого сигнала. Граф. анализ схемы заключен в построении линий нагрузки по пост току на выходе ВАХ (a-b), т.е. зависимости Iк от U на кол. при опр. вел. Rк. Эта зав. линейна и строится по ф-ле: Iк=Ек-Iкп(Rк-Rэ). Пересечение ее с ВАХ при Iб=Iбп дает т. покоя П. Линия нагрузки по перем. току (в-г) строится из т. П с коэффициентом наклона равным Rк||Rн.

Исходя из треб. к парам. нагр. выбир-ся точка покоя и сопр. вх. делителя напр. Выбираются знач. токов и напр. покоя. Строятся на вх. ВАХ диагр вх. напр. по ней находят график Iб путем проецир ч/з график на смежн. ось. Потом на вых ВАХ отмечают график Iк(=ßIб) и проецируют его с оси тока на ось вых. напр. |

|

24. Расчет усил-ля с ОЭ с помощью эквив-ной схемы в области средних частот (a). Эквивал-ая схема в области средних частот:

Входное сопротивление: Rвх=R1||R2||rвх; Cопр. входной цепи: rк(э)+Rк||Rн>>rЭ+Rэ Uбэ=IбrБ+Iэ(rЭ+Rэ)= Iб(rБ+(1+β)(rЭ+Rэ)); rвх = Uбэ/Iб = rБ+(1+β)(rЭ+Rэ); Коэф. усил. по току.: Iб=Iвх∙Rвх/rвх; т.к. rЭ+RэБ<<Rк||Rн; Iн=β∙Iб∙(rк(э)||Rк||Rн)/Rн = Iвх∙β∙ Rвх/rвх∙(rк(э)||Rк||Rн)/Rн; KI=Iн/Iвх=β∙Rвх/rвх∙(rк(э)||Rк||Rн)/Rн; т.к. R1||R2≥(2÷5)rвх; Rвх≈rвх; rк(э)>>Rк||Rн, то KI≈β∙(Rк||Rн)/Rн; |

Коэф. усил. по напр.: KU=Uвых/Uвх = IнRн/[Iвх∙Rвх] = KI∙Rн/Rвх≈ β∙(Rк||Rн)/Rвх. KUг=Uвых/Ег=IнRн/[Iвх(Rг+Rвх)] = KI∙Rн/(Rг+Rвх)≈ β∙(Rк||Rн)/(Rг+Rвх). Коэф. усил. по мощнисти.: KP=Pвых/Pвх=KU∙KI При согласованном входе, т.е. когда Rг=Rвх, коэф-т усил-я по мощности: К′P=Рвых/(Ег∙Iг/4)= 4Кuг∙Kiг. Выходное сопр-е каскада.: Rвых=Rк||rк(э). т.к. rк(э)<<Rвых; Rвых≈Rк Вывод: Входное сопротиление каскада не превышает 1-3 кОм. Каскад облад. значит. коэф. усиления по току. Коэф. усилен. по напр. возр. с уменьш. внутр. сопр. Каскад осущ. поворот по фазе на 180o вых. напр. отн. входного. Выходное сопр-е каскада опред-ся величиной Rк и сост. единицы кОм.

|

|

2 Усилительный каскад на бип. тр., включенном по схеме с ОК имеет вид: Коллекторный вывод тр. явл. общим по переменному току для вх. и вых. цепи. Осн. эл-ты: Упр-ый эл-т – тр-р. И резистор Rэ – обр. главную цепь ус. каскада. Rэ – создает изменяющееся напр. в вых. цепи за счет протек. в ней тока, упр. по цепи базы. Rэ – также эл-т отр. обр. связи, предн. для стабиз-ии режима покоя каскада при изм. т-ры. Конд. CP1 и СP2 явл. разделительными – искл. шунтирование вх. и вых. цепи по пост току, т.е искл. протек. пост тока ч/з ист. вх. сигн. по цепи EK-R1-R2 и задерж пост. сост-й в вых цепи. Их сопр. в раб. диап. ч-т должно быть знач. < соотв. Rвх и Rн. R1 и R2 исп. для задания режима покоя каскада. Они обеспеч. исх напр. на базе Uбп отн. зажима “+” имт. пит. Для повых вх. сопр. R2 часто не вводят. Пост. составляющие токов и напр., т.е.(Iбп, Iкп) опр. так наз. режим покоя или раб. точки (I и U покоя). |

Принцип работы анологичен каскаду с ОЭ. В Uвх=Iб∙[rБ+(1+β)(rЭ+Rэ||Rн) rвх = Uвх/Iб = rБ + (1+β) ∙ (rЭ+ Rэ||Rн); т.к. rЭ<<Rэ||Rн и rБ<2слаг-го. Rвх ≈ R1||R2 || [(1+β)∙Rэ||Rн] При выс. вх. сопр., rк(э) нельзя пренебр: Rвх=…||rк(э) Коэф. усил. по току.: Iн = (1+β)∙Iб∙(Rэ||Rн)/Rн = Iвх∙(1+β)∙ Rвх/rвх∙(Rэ||Rн)/Rн;

KI=Iн/Iвх=(1+β)∙ Rвх/rвх∙(Rэ||Rн)/Rн; при Rвх≈rвх; KI≈(1+ β)∙(Rэ||Rн)/Rн; Коэф. усил. по напр.: KU=Uвых/Uвх = IнRн/[Iвх∙Rвх] = KI∙Rн/Rвх ≈ β∙(Rэ||Rн)/ Rвх. KUг=Uвых/Ег=IнRн/[Iвх(Rг+Rвх)]=KI∙Rн/(Rг+Rвх)≈ β∙(Rэ||Rн)/(Rг+Rвх). KU<1(1). Коэф. усил. по мощнисти.: KP=Pвых/Pвх=KU∙KI≈KI Выходное

сопр-е каскада.:

Вывод: Высокое вх. сопр и низ. вых. – исп-ся как согласующее звено для высоомн. ист. вх. напр. и низкоомн. нагрузки. KU≈1 Позв. усиливаль мощн. без увел. вых напр. |

|

2 Усилительный каскад на бип. тр., включенном по схеме с ОБ имеет вид: Вывод базы тр. явл. общим по переменному току для вх. и вых. цепи. Реализыция схемы допускае исп. одного ист-ка питание Eк. Осн. эл-ты: Упр-ый эл-т – тр-р. И резистор RK. – обр. главную цепь ус. каскада. Еэ, Rэ задают ток Iэп в режиме покоя. Конд. CP1 и СP2 явл. разделительными – искл. шунтирование вх. и вых. цепи по пост току, т.е искл. протек. пост тока ч/з ист. вх. сигн. и задерж пост. сост-й в вых цепи. В схеме резисторы Rк и Rэ задают токи покоя след-им обр-ом: Iкп=(Eк-Uкбп)/Rк; Iэп=(Eэ-Uэбп)/Rэ. Напряжение Еэ берется порядка единиц В. Поэтому Еэ>>Uэбп и Iэ≈Eэ/Rэ и сущ. не изм. при смене тр. и изм. т-ры, что обеспечивает стаб. Iк, т.к. Iк=αIэ+Iкбо, т.е. схема имеет темп. стаб-ть. При подаче на вход напр. пол. полярности, Uэб возр., след. возр. Iэ и Iк. При падении напр. на рез. Rк Uк увел., а пот. кол. отн. общей шины стан. меншим по мод., след. напр. на кол. имеет пол., приращение, т.о. фазы вх. и вых. сигналов совпадают. |

Начальный режим схемы, т.е. точки покоя, выбирается по семействам вх-ых и вых-ых хар-тик. Эквивал-ая схема усил-ля с ОБ для области средних частот имеет вид: (в, г).

Входное сопр.: Rвх=Rэ||[rЭ+(1-α)] rБ]; Коэф. усил. по току.: Iк=α∙Iэ; KI=Iн/Iвх≈α∙(Rк||Rн)/Rн; KI<<1 Коэф. усилиления по напр.: KU = Uвых/Uвх = α∙(Rк||Rн)/Rвх; KUг = Uвых/Ег = α∙(Rк||Rн)/(Rг+Rвх); при Rг0 KU|ОБ KU|ОЭ Выходное

сопр-е каскада.:

Вывод: существ. недостаток. - входное сопр. (опред в осн. rЭ) мало – создает знач. нар. для ист. вх. сигнала. Вых. хар-ки каскада ОБ отл. большей линейностью – исп. при необх. получен пов. значений вых. напр., где каскад ОЭ не м/б применен из-за огран-й тр-ра или Нелин-ти хар-к.

|

|

27. Многокаскадные усилители с R-C связью. Схема двухкаскадного усил-ля с R-C связью на тр., включенных по схеме с ОЭ Р

|

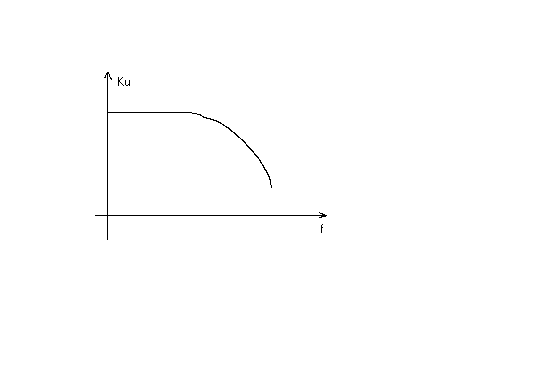

В обл. ВЧ необх. учитывать снижение β с увел. частоты, умен. емкостного сопрот-я кол. перехода, а также емкость нагрузки Сн. АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) усил-ля с RC связью имеет вид АЧХ – зависимость модуля коэф. усил. KU от частоты. ФЧХ – зависимость угла фазового сдвига φ от частоты. Rвх многокаскадного усил. опр. Rвх первого каскада, Rвых – Rвых последнего. Коэф. усил. частотных и нелинейных искажений усил. находятся как произведение этих пар. от всех каскадов.

|

|

28. Усилители постоянного тока (УПТ). УПТ предн. для усиления медленно изм. во времени сигналов, частота кот. м/б близка к нулю. Поэтому в УПТ связь м/у каскадами осущ. непоср. или эл-ми, обеспечивающими связь по пост. току. АЧХ (амплитудно-частотная хар-ка) УПТ имеет вид: О

|

Тр-ры в усил-ле включены по схеме с ОЭ, а кол. и базы тр. соседних каскадов соединены непосредственно. Для выравнивания потенциала кол. VT1 и базы VT2 в цепь эм. VT2 включен резистор Кэ2. Одновременно рез-ры Rэ1 и Rэ2 осущ-ют термостабилизацию начального режима каскадов усил. Источник Uкомп.вх необходим для того, чтобы при ℮др=0, Uбп1 соответ-но требуемому значению напряж-я в режиме покоя и тока ч/з источник сигнала были =0. Нагрузка Rн включена м/у кол. VT2 и ср. точкой делителя R3, R4. Это необх. для того, чтобы Uн было =0, при ℮др=0. Коэф. усил. по напр. Rк||rвх≈Rк, rвх>>Rг. KU1≈βe1[Rк1||rвх2/rвх1]≈βe1∙Rк1/βe1∙Rэ1=Rк1/Rэ1. KU2≈βe2[Rк2||(Rн+R3||R4)]/rвх2 ≈ [Rк||(Rн+R3||R4)]/Rэ2≈(Rк2||Rн)/Rэ2 при усл. Rн>>R3||R4. Ku=Ku1∙Ku2 = Rк1/Rэ1∙(Rк2||Rн)/Rэ2. С ростом числа каскадов, пот. базы от каскада к каскаду становится более отр., поэтому Rэ необх-мо увеличивать, а Rк – уменьш. Это приводит к умен. коэф. усиления каскада с увеличением его номера. Поэтому и из-за темп. дрейфа получение больших Кu в однотактных УПТ затруднено. |

|

2 ДУК строится в виде сбалансированного моста, 2 плеча кот. образованы резисторами Rк1, Rк2, а 2 других – тр. VT1, VT2. Uвых снимается м/у кол. тр., т.е. с диагонали моста или с кол. отн. общей шины. Элементы VT3, VT4, R1, R2, R3 и ист. напр. Ек2 пред-ет собой источник стабильного тока Iэ. Iэ опр-ет сумму эм. токов Iэ1 и Iэ2, тр. VT1, VT2. Тр. VT4 в диодном включении используется в кач. элем. темп. компенсации. Определим напряж-е м/у точками 1-2. Учтем, что Iб3<<Iэ, поэтому I’3≈Iк=Iэ. Тогда Uбэ3+IэR3=I1R2+Uбэ4. I1=(Eк2-Uбэ4)/(R1+R2)≈Eк2/(R1+R2). Из этого ур-я найдем Iэ: Iэ=[I1R2+(Uбэ4-Uбэ3)]/R3. Вел. произведения I1 на R2 в этом выр-ии >> разности (Uбэ4-Uбэ3), поэтому вел. Iэ опр. в осн. R2, R3, I1. Зависящее от т-ры Uбэ4 и Uбэ3 входят в выр. для Iэ в виде разности, поэтому зав. Iэ от т-ры проявл. незначительно. |

Диф. каскад может усиливать сигналы 2-х ист-ков Uвх1 и Uвх2 и одного источника. В посл. случае вх. сигнал подается на базу одного из тр. при заземленной базе другого или непосред-но м/у базами обоих тр-ров, при этом входного диф-го каскада наз-ют дифференциальным. Питание диф-го каскада осущ-ся от 2-х послед-но соединенных источников Ек1 и Ек2 с общим напряж-ем питания = Еп=Ек1+Ек2. Если сопротив-я резисторов Rк1, Rк2 равны, а тр-ры VT1, VT2 идентичны по параметрам, то наступает баланс диф-го каскада, т.е. напряж-е на колл-ах VT1=VT2, а Uвых, снимаемое м/у колл-ми, = нулю. Высокая стабильность вых. пар. диф. каскада при изменении напряж-я пита-ния, темп-ры и др-их факторов обуславливается тем, что при одинаковом дрейфе в обоих усилительных каналах напряжения на кол. изменятся на одну и ту же величину. |

|

3 ОУ – усил-ль, с помощью к-го можно строить узлы аппаратуры с пар-ми практически зависящими только от свойств цепи ООС(отрицательной обратной связи), подключенной к ОУ. Операционными они названы потому, что первоначально использовались главным образом для выполнения разл-ых матем-их операций над аналоговыми величинами (сложение и т.п.) в аналоговых выч машинах. В наст-ее время осн. назначение ОУ – это построение схем с фиксированным Кu и точно синтезированной передаточной хар. ОУ исп. для построения стабилизаторов напряжения, генераторов аналогового и импульсного сигнала, активных фильтров, масштабирующих, логариф-щих, диффер-щих, интегрир-щих и др. усилителей. ОУ общего назначения могут использоваться примерно в 150 схемах включения. Основной ОУ явл. УПТ (усилитель постоянного тока) с верхним каскадом усиления по диф. схеме. ОУ имеют 2 входа: неинв. и инвертирующий.

|

Эти названия обус-ловлены соотношениями знаков приращения вх-ых и вых-ых сигналов. Промежуточные каскады усиления как правило также строятся по балансной схеме и предназначены для получения большого Кu. Вых-ой каскад согласует большое Rвых каскадов усиления с низкоомной нагрузкой. Обычно он вып-ся по 2-х тактной схеме. ОУ получает питание от 2-х симметричных источников, обеспечивающих одинак-ую по величине положит-ую и отриц-ую амплитуды Uвых. Условное графическое обозначение(УГО): треугольники в УГО обращены одной из вершин вправо, что символизирует направление передачи сигнала. |

|

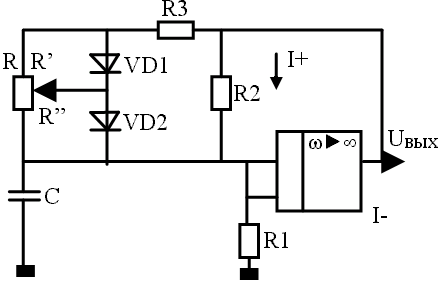

31. Основные хар-ки и пар-ры ОУ. ОУ хар. усил., вх., вых., энерг., дрейф., частотн. и скоростными пар. и хар-ками. Ампл. хар. – это зав. вел. вых. сигнала от вел. вх. Ее предст. в виде 2-х кривых, откл. к инв. и неинв. входам. Хар. снимают при подаче сигнала на один из входов при нулевом сигнале на другом. Р Наличие конечного Rвх у ОУ опр. протекание Iвх. Rвх и Iвх явл. пар. ОУ. Для защиты ОУ м/у его входами включают встречно-параллельно 2 диода (см. рис.). Uдф, Uсф – это max синфазное напр. - это напр. одинаковой фазы на входах относ-но общей шины. Вых. пар. ОУ кроме U+выхm явл Rвых и Iвыхm. Малое Rвых ОУ достиг. исп. эм. повторителей на его выходе, а Iвыхm опр. доп. кол. током вых. каскада ОУ. Энерг. пар. явл. max потр. Iпотр и сум. потр. мощность от обоих ист. питания Рпотр. К ч-м хар. и пар. отн. АЧХ (ампл-частотная хар.), fсреза, f1, fвп (верхнего пропускания). |

АЧХ

имеет спадающий хар-р в обл-ти 1 ВЧ

(высокочастотная), начиная от частоты

среза fср. Uвых от уровня 0,1 до 0,9 установившегося знач-я. Время установления tуст – это интервал времени в течение к-го Uвых изм-ся от 0,1 до 0,9 установившегося значения. Для совр ОУ VUвых=0,1-800В/мкс, а tуст=0,05-2мкс. Высокие качественные показатели совр. ОУ позволяют при анализе схем считать, что у ОУ: Кu∞; Кi∞; Rвх∞; Rвых0. |

|

3 Неинвертирующий усил-ль. Схема подключения ОУ имеет вид. Т.к. Uо≈0, то U на входах ОУ будут: U-вх=U+вх, т.е. Uвх=Uвых[R1/(Rос+R1)]. Откуда коэф-т усиления неинв-го усил-ля равен: КUн=1+Rос/R1. При Rос=0 и R1=∞ приходим к схеме повторителя с КUп=1, его схема имеет вид. Rвх неинв. усил. опр. RвхОУ и очень велико, а Rвых0, согл ф-ле (4). Т.к. неинв. усил. предст. собой ОУ охвач. послед ООС по напр., то его Rвх опр-ся по ф-ле: Rвхн=RвхОУ∙КU/КUн. Для повторителя напр. КUп=1 и Rвх повторителя равно: Rвхп=RвхОУ∙КU; Rвыхп=RвыхОУ/КU.

|

Н выполняется на основе неинв. усил-ля. При Uо=0, Uвхи=Uн=R1/(R1+Rос)∙Uвых. При RвхОУ∞, то I+вх=0, ∑v=1nIi=0. Выразим их ч/з напряж-е и сопротив-е: (U1-Uн)/R+(U2-Uн)/R+…+(Un-Uн)/R=0. Отсюда U1+U2+…+Un=nUн=nR1/(r1+Rос)∙Uвых Uвх=(R1+Rос)/nR1∙(U1+U2+…+Un). Обычно R1 и Rос выбирают, чтобы дробь (R1+Rос)/nR1=1. |

|

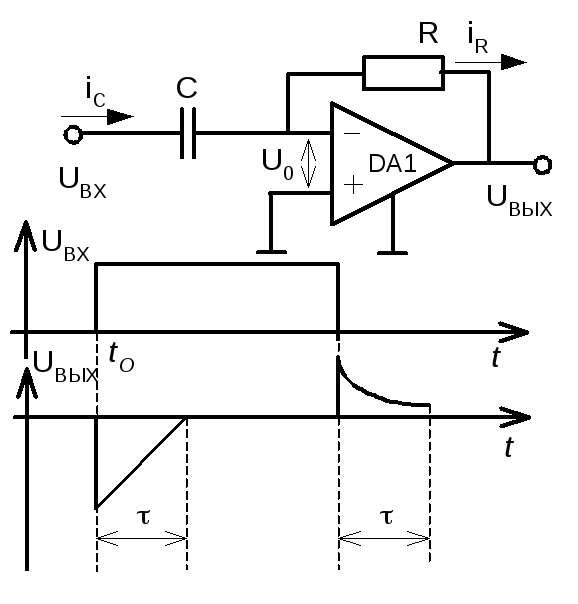

3 Инвертирующий сумматор предст. соб.инв. усил. с несколькими ||-ми ветвями на входе: Как правило R резисторов Ri берутся одинаковыми: Rос=R1=R2=…=Rn<<RвхОУ. При этом можно считать, что IвхОУ=0, тогда имеем Iос=I1+I2+…In или умножить это выраж-е на Ri получим: Uвых=-(U1+U2+…Un). Для того, чтобы они имели разное усиление, изменяют сопрот-е резисторов Ri: Uвых=-(Rос/R1∙U1+ Rос/R2∙U2 +…+Rос/Rn∙Un). Интегратор. Его схема имеет вид: При RвхОУ=∞, IвхОУ=0, тогда Iк=Iс или Uвх/R=-СdUвых/dt. Откуда Uвых=-1/RC∫0t0Uвхdt+ +Uвых(0). Uвых(0) – Uвых при t=0, т.е. до начала интегрир-ия. Диаграмма работы интегратора. Пост-ая времени интегрирования τ =R∙С опр-ет наклон линейного уч-ка на диаграмме Uвых, τ =1с-1 т.е. при R=1 мОм и с=1 мкФ, интегрирование проводится в реальном масштабе времени. Масштаб интегр-я выбирают т.о., чтобы за время интегрирования UвыхОУ не достигало величины U-вых. На базе интегр-ра строятся генераторы линейноизменяющегося напряж-я (ГЛИН). Разряд конд-ра С происходит с пост-ой времени τ разряда: τ0 =С(R+ +RвыхОУ), т.е. большое время. |

Д Дифференциатор. Его схема имеет вид: (ж). Если RвхОУ=∞,тоIвх=0,Iс=Iк или –СdUвх/dt=Uвых/R Uвых=-RС(dUвх/dt)= -τ∙dUвх/dt, τ=RC

|

|

3 Ген-ром наз-ся автоколебательная система, в кот. энергия источника питания преобразуется в энегрию колебаний. Структурная схема ген-ра имеет вид Структ-ая схема содержит усил-ль с коэф-том усиления к, охваченный положит-ой ООС(отрицательная обратная связь) с коэф-том передачи ǽ. Существование автоколебаний в этой системе возможно при выполнении условий: 1) к∙ǽ ≥1; 2) φц+φǽ=2πk, где k=0,1,2… I-ое условие при равенстве произведения 1 наз-ся балансом амплитуд, а II-ое – балансом фаз. При выполнении этих условий случайное изменение напряж-е на входе усил-ля усиливается в k раз, затем ослабляется в ǽ раз и снова появл-ся на входе усил-ля в той же фазе, в той же или большей вел-не. к∙ǽ > 1 амплитуда колебаний будет нарастать, а при нек-ом значении амплитуды коэф. усиления к умен-ся за счет нелинейности хар-ик транзисторов. При к ∙ ǽ =1 проис-ходит переход к установившемуся режиму работы. Соответвтвующий этому режиму к =1/ ǽ наз-ся критическим. Если условия самовозбуждений 1 и 2 будут выполняться для одной частоты или низкой полосы частот, то колебания системы будут синусоидальными. ГСК(генератор синусоидальных колебаний) …

|

С Поскольку на частоте fо коэффициент передачи Моста Вина æ=1/3, самовозбуждение генератора возможно при Ku ≥3. Учитывая выражение для коэффициента усиления ОУ в схеме не инвертирующего усилителя получим, что отношение Rос/Rо≥2. Частота квазирезонанса определяется выражением: fо= 1/(2*П*√ R1*R2*C1*C2 )=1/(2*П*R*C) , где R1=R2=R C1=C2=C. Значения, необходимые Ku, достигаются подбором Rо или Rос. Применение ОУ с глубокой ООС позволяет стабилизировать параметры ГСК, в связи с чем температурная нестабильность частоты таких генераторов определяется преимущественно зависимостью от температуры параметров R и C звена обратной связи и составляет ±(0,1 -3)% против едениц процентов в транзисторных ГСК.

|

|

35. Частотно-зависимые RC- цепи и RC-генераторы на основе ОУ. Как

правило, усил. имеют выходной сигнал,

либо в противофазе со входным (φу=

180˚), либо в той же фазе (φу=

0˚, 360˚*n). При постр. ГСК

(ген. син. колеб.), цепь обратной RC

связи, в 1 случае, на частоте генерации

должна осуществлять поворот фазы

сигнала на 180˚ (φæ=180˚),

во 2 случае, фазовый сдвиг должен

отсутствовать (φæ = 0˚).

Для обоих случаев существует большое

кол. схемных решений RC

цепей. Схема цепи, осущ. поворот фазы

на 180˚, её АЧХ и ФЧХ для случая когда

С1=С1=С3=С R1=R2=R3=R

имеет вид. Следовательно, коэффициент усиления усилителя Кu≥29. см. далее.

|

С Вх. сопр. усил. Rо для перем. сигнала включено || с R3. Поэтому для расчета fо необходимо, чтобы R1=R2=R3||Ro=R. Ампл. кол. может уст. подстройкой Rос. Среди цепей не сдвигающих фазу перед. сигнала на квазирезонансной частоте, наибольшее распр. получила схема Моста Вина. Эта схема, ее АЧХ и ФЧХ имеют вид:

П Продолжение выше. |

|

|

|

|

36. Импульсные сигналы (ИС). ИС м/б разл. формы: прямоугольные, пилообразные, экспоненциальные и т.п. П П амплитуда; длит. импульса; длительность фронта; длительность среза; спад вершины; амплитуда импульса UM определяет наибольшее значение напряжения ИС. Длит. импульса tИ – это продолжительность импульса во времени. Чаще всего ее изм. на уровне половины амп. 0,5UM. Иногда tИ опр. на уровне 0,1UM. При малых продолжительностях фронта и среза длит. имп. опр. по его основанию.

|

Длительности

фронта и среза – tФ

и tС – характеризуют

время нарастания и спада импульса.

Как правило, tФ и

tС определяются

промежутками времени, изменение

напряжения импульса между уровнями

0,1UM

и 0,9UM.

Cпад вершины импульса

Периодом

повторения Т называется интервал

времени между одинаковыми точками

двух соседних импульсов, например,

между началами. Частотой повторения

f называется количество

импульсов в единицу времени. Она

является величиной, обратной периоду

повторения:

|

|

37. Ключевой режим работы транзистора. Основой

схем импульсной и цифровой техники

является транзисторный ключ, т.е.

каскад на транзисторе, работающем в

двух режимах: насыщенный (ключ открыт)

и отсечки (ключ закрыт). Транзисторный

ключ может быть построен по схемам с

ОБ, ОЭ и ОК, однако, наибольшее

распространение нашел ключ по схеме

с ОЭ. Его схема с транзистором p-n-p-типа

и выходные хар-и с линией нагрузки

имеют вид: |

Знач.

тока IK0

явл. параметром режима отсечки.

Чем он меньше, тем лучше. Вел. запирающего

напр. UBX+

выбирают из усл., чтобы при протекании

IK0

через RБ вып.

соотн.:

где

где

UКЭ нас падение

напр. на откр. и насыщ. тр. Это напр. в

зав. от типа тр. лежит в пред. от 50млВ

до 1В, поэтому можно считать, что: Отсюда

IБ, при кот. тр.

полн. открыт и насыщен:

При

дальн. увел. IБ

остат. напр. UКЭ нас

ост. практ. неизм., т.к. все кол. хар-ки

при IБ > IБ

нас прох. через точку М0.

Режим раб. откр. тр. при iБ

> IБ нас наз.

насыщенным, а отн. S = IБ

/ IБ нас – коэф. насыщ. тр. В

реж. нас. тр. устойчив к возд. вх. помех

и изм. коэф.

|

|

38. Импульсный режим ОУ. Компараторы. П Работу ОУ в импульсном режиме рассмотрим на примере компаратора, осуществляющего сравнение измеряемого UВХ с опорным UОП. Опорное напряжение представляет собой неизменное по величине и полярности напряжение, а входное изменяется во времени. При достижении UВХ уровня UОП происходит изменение полярности выходного напряжения ОУ. При UОП = 0 компаратор осуществляет фиксацию момента перехода UВХ через 0. в этом случае его еще и называют «нуль органом».

|

Н Выходным напряжением ОУ U0 является: U0 = UВХ – UОП, поэтому при UВХ < UОП, т.е. U0 < 0, выходное напряжение ОУ: UВЫХ = UВЫХ+, а при UВХ > UОП, т.е. при U0 > 0 : UВЫХ = - UВЫХ-. За счет большого коэффициента усиления ОУ малейшая разность напряжений между инвертирующим и неинвертирующим входами, т.е. между UВХ и UОП, приводит к скачкообразному изменению полярности выходного напряжения ОУ. При изменении подключения входного и опорного напряжений по входам произойдет инверсия передаточной характеристики компаратора (пунктир на рис. в).

|

|

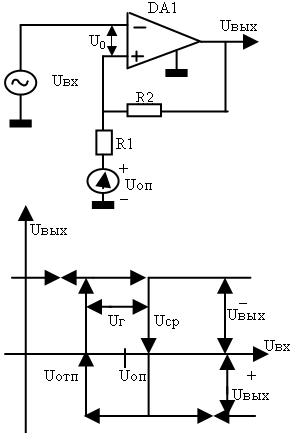

39. Триггер Шмитта на основе ОУ. ТШ

на осн. ОУ наз. компаратор с гистерезисом

передаточной характеристики. Это

устройство также называют «пороговым».

ТШ на ОУ реализуется при охвате его

ПОС-ю по неинв. входу. Его схема и

передаточная характеристика имеют

вид.

|

Если UОП =0, то напряжение

т.е. ширина зоны гистерезиса не изменилась, а UСР и UОТП имеют разный знак. Т.о., передаточная характеристика в этом случае имеет вид: Т

|

|

40. Симметричный мультивибратор на основе ОУ. МВ наз. ген. период. последовательности импульсов напр. прямоуг. формы и имеющих 2 неуст. состояния. МВ, как правило, исп. в кач. задающего ген., вых. импульсы кот. несут какую-либо информацию. Информацией может служить частота импульсов или их период, длительность импульсов или их скважность, моменты формирования фронта или среза импульса. Симметричным мультивибратором (СМВ) называется мультивибратор, генерирующий импульсы, длительность tИ равна длительности пауз tП . Основой СМВ на ОУ служит компаратор с ПОС и нулевым UОП . Схема СМВ и диаграммы его работы имеют вид: Автоколебательный режим работы создается за счет подключения к инвертирующему входу ОУ времязадающей цепи, состоящей из резистора R и конденсатора C. Принцип действия СМВ: пусть в момент времени t0 UC – UR1 = U0 > 0, тогда UВЫХ = - UВЫХ-. На резисторе R1 напряжение:

|

Процесс перезаряда конденсатора С через резистор R под действием источника напряжения в интервале [ t1; t2 ] опис. уравнением:

|

|

Подставляем значения напряжений в формулу (2):

Учтем,

что в момент времени t2:

Для большинства ОУ UВЫХ- = UВЫХ+, тогда:

Регулирование

частоты СМВ может осуществляться

изменением сопротивления резистора

R или изменением величины

|

|

|

41. Несимметричный мультивибратор на основе ОУ. Он хар. тем, что длительность импульса не равна длительности паузы. Это достигается введением различных постоянных времени перезаряда во время импульса и паузы. Схема несимметричного мультивибратора и диаграмма его выходного напряжения имеет вид: Р

|

Регулировка

скважности импульсов может осуществляться

установкой переменного резистора

вместо

|

олоса

раб. ч-т усил. огр. верхней и нижней

ч-ми fв и fн.

Эти ч-ты опр. по АЧХ, когда RU

снижается в √2 раз по отн. к Кuo

на средней частоте fо,

т.е. при Кu/Кuo=0,707.

Для усил. хар. явл. наличие лин.

искажений, обусл. зав. коэф. усил. от

ч-ты и не связ. с амплитудой сигнала

и нелинейностью ВАХ. Мерой лин. или

частотных искажений, вносимых усил.

на граничных частотах, служит коэф.

част. искажения Мн=КUo/KUн;

Мв=КUo/КUв.

Обычно доп. вел. Мн и Мв

не превышают √2, что по лога- рифмической

шкале составляет 3 дБ. Важными парам-ми

усил-лей явл-ся к-т усил. по напр., току,

мощн. К-т усил. по напр. опр. как отн.

приращения вых. напр. к приращ. вх.

напр. Кu=dUвых/dUвх;

Кu= =Uвых/Uвх

для лин. ус. где Uвых

и Uвх ампл. знач.

перем. напр. При послед. соед. N

каскадов Кu опр.

след. обр.: Кu=Кu1∙

∙Кu2∙…∙КuN=UвыхN/Uвх.

В общ. случае его вел. зав. от ч-ты и

ампл. сигнала, напр. ист. пит. и др.

факторов, т.е. он явл. компл. вел. К-т

усил. по напр. в дБ опр-ся след обр.:

КUдБ=20lg∙(Uвых/Uвх)=20lgКU.

К-т усил. по току равен отн.:

Кi=diвых/diвх=Iвых/Iвх,

где Iвых и Iвх

– амплитуды переменных составляющих

токов в лин. ус. Ко-т усил. по мощн.:

Кр=Рвых/Рвх=Кu∙Кi.

В лог. ед.: КРдБ = 10lg(Рвых/Рвх)=10lg∙Кр.

Зав. амплитуды Uвых от ампл-ды

Uвх при пост. ч-те вх. сигнала

наз. ампл. хар. усил. Эта хар. для лин.

ус. предст. собой прямую линию.

олоса

раб. ч-т усил. огр. верхней и нижней

ч-ми fв и fн.

Эти ч-ты опр. по АЧХ, когда RU

снижается в √2 раз по отн. к Кuo

на средней частоте fо,

т.е. при Кu/Кuo=0,707.

Для усил. хар. явл. наличие лин.

искажений, обусл. зав. коэф. усил. от

ч-ты и не связ. с амплитудой сигнала

и нелинейностью ВАХ. Мерой лин. или

частотных искажений, вносимых усил.

на граничных частотах, служит коэф.

част. искажения Мн=КUo/KUн;

Мв=КUo/КUв.

Обычно доп. вел. Мн и Мв

не превышают √2, что по лога- рифмической

шкале составляет 3 дБ. Важными парам-ми

усил-лей явл-ся к-т усил. по напр., току,

мощн. К-т усил. по напр. опр. как отн.

приращения вых. напр. к приращ. вх.

напр. Кu=dUвых/dUвх;

Кu= =Uвых/Uвх

для лин. ус. где Uвых

и Uвх ампл. знач.

перем. напр. При послед. соед. N

каскадов Кu опр.

след. обр.: Кu=Кu1∙

∙Кu2∙…∙КuN=UвыхN/Uвх.

В общ. случае его вел. зав. от ч-ты и

ампл. сигнала, напр. ист. пит. и др.

факторов, т.е. он явл. компл. вел. К-т

усил. по напр. в дБ опр-ся след обр.:

КUдБ=20lg∙(Uвых/Uвх)=20lgКU.

К-т усил. по току равен отн.:

Кi=diвых/diвх=Iвых/Iвх,

где Iвых и Iвх

– амплитуды переменных составляющих

токов в лин. ус. Ко-т усил. по мощн.:

Кр=Рвых/Рвх=Кu∙Кi.

В лог. ед.: КРдБ = 10lg(Рвых/Рвх)=10lg∙Кр.

Зав. амплитуды Uвых от ампл-ды

Uвх при пост. ч-те вх. сигнала

наз. ампл. хар. усил. Эта хар. для лин.

ус. предст. собой прямую линию. часток

ниже т.1 не исп., т.к. полезный сигнал

здесь трудно отл. от U

собств. шумов и помех усил. По вел.

отн. Umin/Ku0

опр. чувствительность усил. Шумовые

св-ва усил. оценивают коэф. шума F,

пок. во ск. раз отн. Р сигнала, к Р шумов

на вых. усил. хуже этого же отн. Для

ненагр. ист. сигн. отн. max

доп. Uвых к min

допустимому: D=Umax/Umin

наз. дин. диапазоном усил. Наличие в

усил. конденсаторов и зав-ть пар.

тр-ров от ч-ты прив. к тому, что при

изм. ч-ты вх. сигнала на вых. усил. изм.

по ампл. и по фазе. Зав-ть фазового

сдвига сигнала от ч-ты предст. собой

ФЧХ (фазо-частотная хар-ка) усил.

ФЧХ не иск. усил. должна предст. соб.

прямую линию. Нелин. иск. усил. связ.

с нелинейностью хар-к п/п приборов,

на кот. построен усил. Нелин. искажения

имеют существенное значение при

больших амплитудах сигнала. Нелин.

искажения приводят к появлению высших

гармоник в вых. сигнале. Эти искажения

оцениваются коэф. гармоник (коэф.

Нелин. искажений) Кг = отношению

действующего знач. высших гармоник

I2, I3

и т.д. в вых. цепи, к току осн. гармоники

I1: Кг=√I22+I32+…/I1.

Усил. со стороны вх. зажимов хар-ся

Rвх=dUвх/diвх,

а со стороны вых.: Rвых.

Важным парам. усил. явл. его КПД= отн.

полезной Р на вых. Рвых к Р,

потребляемой от ист. пит. Р0,

т.е. η=Рвых/Ро. Вел. КПД

усил. опр. его вых. каскадами, т.к. в

них происх. наиб. потребл. мощности

от ист. пит.

часток

ниже т.1 не исп., т.к. полезный сигнал

здесь трудно отл. от U

собств. шумов и помех усил. По вел.

отн. Umin/Ku0

опр. чувствительность усил. Шумовые

св-ва усил. оценивают коэф. шума F,

пок. во ск. раз отн. Р сигнала, к Р шумов

на вых. усил. хуже этого же отн. Для

ненагр. ист. сигн. отн. max

доп. Uвых к min

допустимому: D=Umax/Umin

наз. дин. диапазоном усил. Наличие в

усил. конденсаторов и зав-ть пар.

тр-ров от ч-ты прив. к тому, что при

изм. ч-ты вх. сигнала на вых. усил. изм.

по ампл. и по фазе. Зав-ть фазового

сдвига сигнала от ч-ты предст. собой

ФЧХ (фазо-частотная хар-ка) усил.

ФЧХ не иск. усил. должна предст. соб.

прямую линию. Нелин. иск. усил. связ.

с нелинейностью хар-к п/п приборов,

на кот. построен усил. Нелин. искажения

имеют существенное значение при

больших амплитудах сигнала. Нелин.

искажения приводят к появлению высших

гармоник в вых. сигнале. Эти искажения

оцениваются коэф. гармоник (коэф.

Нелин. искажений) Кг = отношению

действующего знач. высших гармоник

I2, I3

и т.д. в вых. цепи, к току осн. гармоники

I1: Кг=√I22+I32+…/I1.

Усил. со стороны вх. зажимов хар-ся

Rвх=dUвх/diвх,

а со стороны вых.: Rвых.

Важным парам. усил. явл. его КПД= отн.

полезной Р на вых. Рвых к Р,

потребляемой от ист. пит. Р0,

т.е. η=Рвых/Ро. Вел. КПД

усил. опр. его вых. каскадами, т.к. в

них происх. наиб. потребл. мощности

от ист. пит. азличают

ОС по I

и по U. ОС по U

наз-ся такая ОС, при кот. сигнал обратной

связи пропорционален Uвых

и исчезает при кор замыкании

нагрузки. ОС по I

пропорциональна Iвых

и сохраняется при кор. замыкании

нагрузки, т.к. сигнал ОС по I

образ-ся на дополнительном резисторе,

включ-ом в цепь Iвых.

По способу подачи сигнала ОС во вх.

цепь различают: 1) последов-ую ОС, когда

во вх. цепи складываются U-я

ОС и вх. сигнала; 2) послед. ОС, когда

во вх. цепи склад. I вх.

сигнала и I цепи ОС. Если

при введении ОС коэф. усиления возр.,

то такая ОС наз. положительной (ПОС),

если же коэф. усиления умен., то она

наз. отрицательной (ООС). По кол-ву

каскадов, охватываемых ОС, она делится

на местную, действующую в одном каскаде

и общую, охватывающую весь усил. или

несколько каскадов. ОС м/б только по

переменному I, только

по пост I, а также по

перем и пост I или U

одновременно.

азличают

ОС по I

и по U. ОС по U

наз-ся такая ОС, при кот. сигнал обратной

связи пропорционален Uвых

и исчезает при кор замыкании

нагрузки. ОС по I

пропорциональна Iвых

и сохраняется при кор. замыкании

нагрузки, т.к. сигнал ОС по I

образ-ся на дополнительном резисторе,

включ-ом в цепь Iвых.

По способу подачи сигнала ОС во вх.

цепь различают: 1) последов-ую ОС, когда

во вх. цепи складываются U-я

ОС и вх. сигнала; 2) послед. ОС, когда

во вх. цепи склад. I вх.

сигнала и I цепи ОС. Если

при введении ОС коэф. усиления возр.,

то такая ОС наз. положительной (ПОС),

если же коэф. усиления умен., то она

наз. отрицательной (ООС). По кол-ву

каскадов, охватываемых ОС, она делится

на местную, действующую в одном каскаде

и общую, охватывающую весь усил. или

несколько каскадов. ОС м/б только по

переменному I, только

по пост I, а также по

перем и пост I или U

одновременно.

5.

Усилитель на биполярном транзисторе

на схеме с ОК.

5.

Усилитель на биполярном транзисторе

на схеме с ОК.

ходное

сопр.: Rвх=R1||R2||rвх;

ходное

сопр.: Rвх=R1||R2||rвх;

6.

Усилитель на биполярном транзисторе

на схеме с ОБ.

6.

Усилитель на биполярном транзисторе

на схеме с ОБ.

езисторы

Rэ предназначены

для термостабилизации каскадов. Их

шунтирование конденсаторами Cэ

не позволяет уменш. коэф. усиления по

перем току. Схема задания потенциала

базы с пом. делителя напр. (R1,R2)

наз. схемой с фикс. пот. базы. Расчет

эл. усил. ведется из условия обеспечения

требуемых значений Ki,

Ku,

Rвх, Rвых,

коэф. Нелин. искажений Кг в

заданной полосе частот от fн

до fв при зад.

коэф-ах частотных искажений Мн

и Мв. Величины емкостей

разделительных конд. Ср1, Ср2, Ср3 и

конд. в цепях эм. Сэ1, Сэ2

выбираются такими, чтобы в полосе

раб. частот их сопр. было очень мало

и им можно было пренебр. Наличие разд.

конд. и зав-ть пар-в тр. от частоты.

приводит к тому, что при изм. ч-ты вх.

сигнала. напр. на выходи усил. изм. как

по ампл. так и по фазе. В общ. случае

включение разд. конд. прив. к снижению

коэф. усиления в обл. НЧ С умен. частоты

усил. сигнала, сопр. конд. Сэ

увел. Это прив. к появлению заметного

падения напр. от перем. составляющей

тока, явл. напр. ООС(отрицательной

обратной связи), что снижает Кu

усил-ля.

езисторы

Rэ предназначены

для термостабилизации каскадов. Их

шунтирование конденсаторами Cэ

не позволяет уменш. коэф. усиления по

перем току. Схема задания потенциала

базы с пом. делителя напр. (R1,R2)

наз. схемой с фикс. пот. базы. Расчет

эл. усил. ведется из условия обеспечения

требуемых значений Ki,

Ku,

Rвх, Rвых,

коэф. Нелин. искажений Кг в

заданной полосе частот от fн

до fв при зад.

коэф-ах частотных искажений Мн

и Мв. Величины емкостей

разделительных конд. Ср1, Ср2, Ср3 и

конд. в цепях эм. Сэ1, Сэ2

выбираются такими, чтобы в полосе

раб. частот их сопр. было очень мало

и им можно было пренебр. Наличие разд.

конд. и зав-ть пар-в тр. от частоты.

приводит к тому, что при изм. ч-ты вх.

сигнала. напр. на выходи усил. изм. как

по ампл. так и по фазе. В общ. случае

включение разд. конд. прив. к снижению

коэф. усиления в обл. НЧ С умен. частоты

усил. сигнала, сопр. конд. Сэ

увел. Это прив. к появлению заметного

падения напр. от перем. составляющей

тока, явл. напр. ООС(отрицательной

обратной связи), что снижает Кu

усил-ля.

тсутствие

в УПТ разд. конд. или трансформаторов

прив. к тому, что все изм. пост. напр.

на вых. одного каскада, воспр. и усил.

всеми послед. каскадами. В рез. внеш.

или внут. фактор, вызывающий изм. пост.

пот. на входе усил., может создать на

его выходе эффект равноценный действию

пол. сигнала. Самопр. откл. напр. на

вых. усил. от нач. знач. наз. дрейфом

усилителя. Причины дрейфа усил.: 1.

нестабильность напр. ист. питания; 2.

темп. и временная нестаб. пар. тр. и

рез.; 3. НЧ шумы и помехи. Опр. величины

дрейфа производится при закороченном

входе УПТ путем измерения изм. ∆Uвых

дрейфа, за опр. пром. времени.

Для сравн. разл. усил. используется

понятие приведенного дрейфа ℮др=∆Uвых

др/Кu, где

Кu – коэф. усил.

УПТ. Вел. ℮др ограничивает

чувствительность УПТ, т.к. min

вх. сигнал усил. должен быть > ℮др.

Схема двухкаскадного однотактного

УПТ имеет вид:

тсутствие

в УПТ разд. конд. или трансформаторов

прив. к тому, что все изм. пост. напр.

на вых. одного каскада, воспр. и усил.

всеми послед. каскадами. В рез. внеш.

или внут. фактор, вызывающий изм. пост.

пот. на входе усил., может создать на

его выходе эффект равноценный действию

пол. сигнала. Самопр. откл. напр. на

вых. усил. от нач. знач. наз. дрейфом

усилителя. Причины дрейфа усил.: 1.

нестабильность напр. ист. питания; 2.

темп. и временная нестаб. пар. тр. и

рез.; 3. НЧ шумы и помехи. Опр. величины

дрейфа производится при закороченном

входе УПТ путем измерения изм. ∆Uвых

дрейфа, за опр. пром. времени.

Для сравн. разл. усил. используется

понятие приведенного дрейфа ℮др=∆Uвых

др/Кu, где

Кu – коэф. усил.

УПТ. Вел. ℮др ограничивает

чувствительность УПТ, т.к. min

вх. сигнал усил. должен быть > ℮др.

Схема двухкаскадного однотактного

УПТ имеет вид:

9.

Дифференциальные усилительные

каскады.(ДУК) Существенное

умен-ие дрейфа УПТ достигается в

параллельно-балансных или диф.

усилительных каскадах. Наиболее

распространенная схема ДУК имеет

вид:

9.

Дифференциальные усилительные

каскады.(ДУК) Существенное

умен-ие дрейфа УПТ достигается в

параллельно-балансных или диф.

усилительных каскадах. Наиболее

распространенная схема ДУК имеет

вид: 0.

Операционные усилители. (ОУ)

0.

Операционные усилители. (ОУ)

исунок

далее. Накл. уч-м соотв. проп. зав. Uвых

от Uвх. Угол накл.

опр. коэф. усиления КU=dUвых/dUвх

знач. кот. может достигать 105…106.

Гориз. уч-ки соотв. полн. нас. или закр.

состоянию тр. вых. каскада. Уровни

напр. U+выхm,

U-выхm

– явл. пар. ОУ и близки к напр. ист.

питания. Состояние, когда Uвых=0

при Uвх=0 наз.

балансом ОУ. Для реальн. ОУ при Uвх=0,

Uвых≠0. Вх. напр.

Uсм.о при кот.

Uвых=0 наз. напр.

смещения нуля. Оно м/б любой полярности

и опр. разбросом пар. элем. диф. усилителя

ОУ.

исунок

далее. Накл. уч-м соотв. проп. зав. Uвых

от Uвх. Угол накл.

опр. коэф. усиления КU=dUвых/dUвх

знач. кот. может достигать 105…106.

Гориз. уч-ки соотв. полн. нас. или закр.

состоянию тр. вых. каскада. Уровни

напр. U+выхm,

U-выхm

– явл. пар. ОУ и близки к напр. ист.

питания. Состояние, когда Uвых=0

при Uвх=0 наз.

балансом ОУ. Для реальн. ОУ при Uвх=0,

Uвых≠0. Вх. напр.

Uсм.о при кот.

Uвых=0 наз. напр.

смещения нуля. Оно м/б любой полярности

и опр. разбросом пар. элем. диф. усилителя

ОУ. Спад-ая

АЧХ обусловлена частотной зав-тью

пар. паразитными емкостями схемы ОУ.

Частота f1 при

к-ой КU=1 наз. частотой единичного

усил. По граничной частоте fвп

оценивают полосу проп. частот

усил., составляющую для совр. ОУ десятки

мГц. Динамическими пар. ОУ явл. скорость

распространения Uвых, скорость

отклона и время установления Uвых.

Они опред. по реакции ОУ на воздействие

скачка напряж. на его входе. Скорость

наростания Uвых VUвых=∆U/∆t

и опр-ся на уч-ке увеличения

Спад-ая

АЧХ обусловлена частотной зав-тью

пар. паразитными емкостями схемы ОУ.

Частота f1 при

к-ой КU=1 наз. частотой единичного

усил. По граничной частоте fвп

оценивают полосу проп. частот

усил., составляющую для совр. ОУ десятки

мГц. Динамическими пар. ОУ явл. скорость

распространения Uвых, скорость

отклона и время установления Uвых.

Они опред. по реакции ОУ на воздействие

скачка напряж. на его входе. Скорость

наростания Uвых VUвых=∆U/∆t

и опр-ся на уч-ке увеличения

2.

Использование ОУ для реализации

звеньев систем регулирования.

Инвертирующий усил-ль

– это усил-ль, инвер-ий фазу вых.

сигнала отн. входного. Его схема имеет

вид. Если принять, что RвхОУ∞,

то IвхОУ=0. В этом случае Iвх=Iос;

(Uвх-Uо)/R1=-(Uвых-Uо)/Rос

(1). Если КU∞,

то Uо=Uвых/КU0. В

этом случае выр (1) примет вид:

Uвх/R1=-Uвых/Rос. Т.о.

коэф. усиления по напр. инв. усил. с

ОС, равный КU=Uвых/Uвх,

опр. пар. внеш. эл. КUинв=-Rос/R1.

Если Rос=R1, то КUинв=-1 и

получаем повторитель сигнала с его

инвертирующей, т.к. U0≈0, то

Rвхинв=dUвх/diвх=R1,

а Rвых=[RвыхОУ(1+ +Rос/R1)]/КU

(4) при Кu∞, то

Rвыхи0.

2.

Использование ОУ для реализации

звеньев систем регулирования.

Инвертирующий усил-ль

– это усил-ль, инвер-ий фазу вых.

сигнала отн. входного. Его схема имеет

вид. Если принять, что RвхОУ∞,

то IвхОУ=0. В этом случае Iвх=Iос;

(Uвх-Uо)/R1=-(Uвых-Uо)/Rос

(1). Если КU∞,

то Uо=Uвых/КU0. В

этом случае выр (1) примет вид:

Uвх/R1=-Uвых/Rос. Т.о.

коэф. усиления по напр. инв. усил. с

ОС, равный КU=Uвых/Uвх,

опр. пар. внеш. эл. КUинв=-Rос/R1.

Если Rос=R1, то КUинв=-1 и

получаем повторитель сигнала с его

инвертирующей, т.к. U0≈0, то

Rвхинв=dUвх/diвх=R1,

а Rвых=[RвыхОУ(1+ +Rос/R1)]/КU

(4) при Кu∞, то

Rвыхи0.

еинвертирующий

сумматор

еинвертирующий

сумматор

3.

Инверт сумматор, интегратор,

дифференциатор на ОУ.

3.

Инверт сумматор, интегратор,

дифференциатор на ОУ.

ля

сокращения времени разряда ||-но

конд-ру С подключают транзисторный

ключ.

ля

сокращения времени разряда ||-но

конд-ру С подключают транзисторный

ключ.

4.

Генераторы синусоидальных колебаний.

4.

Генераторы синусоидальных колебаний.

хема

ГСК с Мостом Вина имеет вид:

хема

ГСК с Мостом Вина имеет вид:

Эта

схема имеет перед другими преимущества,

заключенные в том, что она имеет наим.

вел. емкостей конд., требуемых для

построения НЧ генераторов. Частоту

fо, при которой φæ

=180˚, наз. квазирезонансной и вычисляют

по формуле fо= 1/ (2π√6

RC). При указанных

соответственно параметров на частоте

fо коэффициент передачи

цепи обратной связи равен |æ|= |ů вых|

/|ůвх|= 1/29. Следовательно, коэффициент

усиления усилителя Кu≥29.

Схема генератора, на основе ОУ, с

использованием схемы лестничного

типа. R параллель имеет

вид:

Эта

схема имеет перед другими преимущества,

заключенные в том, что она имеет наим.

вел. емкостей конд., требуемых для

построения НЧ генераторов. Частоту

fо, при которой φæ

=180˚, наз. квазирезонансной и вычисляют

по формуле fо= 1/ (2π√6

RC). При указанных

соответственно параметров на частоте

fо коэффициент передачи

цепи обратной связи равен |æ|= |ů вых|

/|ůвх|= 1/29. Следовательно, коэффициент

усиления усилителя Кu≥29.

Схема генератора, на основе ОУ, с

использованием схемы лестничного

типа. R параллель имеет

вид: хема

генератора, на основе ОУ, с использованием

схемы лестничного типа. R

параллель имеет вид: Требуемый коэф.

усил. обеспеч. след. обр.: Кст= Rос/Rо

≥ 29

хема

генератора, на основе ОУ, с использованием

схемы лестничного типа. R

параллель имеет вид: Требуемый коэф.

усил. обеспеч. след. обр.: Кст= Rос/Rо

≥ 29

ри

построении генератора на основе ОУ

с помощью Моста Вина, его включают

между выходом и не инвертирующим

входом ОУ.

ри

построении генератора на основе ОУ

с помощью Моста Вина, его включают

между выходом и не инвертирующим

входом ОУ. рименение

ИС обусловлено большим КПД ИУ, более

высокой точностью, меньшей зав. от

темп., большей помехоустойч., а также

простотой представления инф. в

импульсной форме. На применении ИС

осн. цифровая выч. техника. Реальная

форма прямоугольного импульса в общем

случае имеет вид:

рименение

ИС обусловлено большим КПД ИУ, более

высокой точностью, меньшей зав. от

темп., большей помехоустойч., а также

простотой представления инф. в

импульсной форме. На применении ИС

осн. цифровая выч. техника. Реальная

форма прямоугольного импульса в общем

случае имеет вид: араметрами

импульсов являются:

араметрами

импульсов являются:

Линия

нагр. а-б опис.я уравнением:

Линия

нагр. а-б опис.я уравнением:

ри

использовании ОУ в импульсном режиме

на его входы подаются напряжения,

превышающие их при работе в линейном

режиме, поэтому выходное напряжение

ОУ в импульсном режиме равно его

максимально возможной величине UВЫХ+

или UВЫХ-.

ри

использовании ОУ в импульсном режиме

на его входы подаются напряжения,

превышающие их при работе в линейном

режиме, поэтому выходное напряжение

ОУ в импульсном режиме равно его

максимально возможной величине UВЫХ+

или UВЫХ-.

а

рис. а приведена схема компаратора,

на рис. б – диаграммы его работы, на

рис. в – передаточная характеристика

компаратора.

а

рис. а приведена схема компаратора,

на рис. б – диаграммы его работы, на

рис. в – передаточная характеристика

компаратора.

Перекл. три ТШ в состояние UВЫХ-

происх. при увеличении UВХ

до напр. (порога срабатывания) UСР,

а в состояние UВЫХ+

при уменьш. UВХ

до напр. (порога отпускания) UОТП.

Учитывая, что U0

= 0 в моменты перекл., найдем UСР

и UОТП :

Перекл. три ТШ в состояние UВЫХ-

происх. при увеличении UВХ

до напр. (порога срабатывания) UСР,

а в состояние UВЫХ+

при уменьш. UВХ

до напр. (порога отпускания) UОТП.

Учитывая, что U0

= 0 в моменты перекл., найдем UСР

и UОТП :

акая

схема является основной для построения

генераторов импульсов на ОУ. Важнейшими

параметрами ОУ, работающего в импульсном

режиме, является их быстродействие,

которое оценивается задержкой

срабатывания и временем нарастания

выходного импульса напряжения.

акая

схема является основной для построения

генераторов импульсов на ОУ. Важнейшими

параметрами ОУ, работающего в импульсном

режиме, является их быстродействие,

которое оценивается задержкой

срабатывания и временем нарастания

выходного импульса напряжения.

Отр.

напр. на вых. ОУ обусл. экспоненциальный

заряд конд. С через резистор Rс

полярностью, указанной на рис. а без

скобок. В момент времени t1

напряжение на конденсаторе С UС

достигает величины UR1

и напряжение U0 меняет

полярность. Это обуславливает

скачкообразное изменение полярности

на выходе ОУ на пол.: UВЫХ

= + UВЫХ+. UR1

также меняет свою полярность:

Отр.

напр. на вых. ОУ обусл. экспоненциальный

заряд конд. С через резистор Rс

полярностью, указанной на рис. а без

скобок. В момент времени t1

напряжение на конденсаторе С UС

достигает величины UR1

и напряжение U0 меняет

полярность. Это обуславливает

скачкообразное изменение полярности

на выходе ОУ на пол.: UВЫХ

= + UВЫХ+. UR1

также меняет свою полярность:

(5),

а частота импульсов:

(5),

а частота импульсов: (6).

(6).

(8).

(8). азличные

постоянные времени получаются при

введении неодинаковых по величине

резисторов

азличные

постоянные времени получаются при

введении неодинаковых по величине

резисторов