- •Введение

- •1.Газовые гидраты: исторический экскурс, современное состояние, перспективы исследований

- •Основные направления физико-химических исследований газовых гидратов

- •2.Природные газовые гидраты как потенциальное полезное ископаемое

- •2.1. Об утилизации газовых гидратов

- •3.Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, ресурсы

- •3.1.Краткая характеристика газогидратов

- •3.2. Формирование газогидратных залежей

- •3.3. Способы выявления и разведки газогидратных залежей

- •3.4. Методы оценки запасов газа в газогидратных залежах

- •Влагосодержание природных и попутных газов

- •Заключение

- •Литература

3.3. Способы выявления и разведки газогидратных залежей

Существующие технологии выявления газогидратных залежей основаны на использовании свойств гидрата и гидратонасыщенных пород. Такими свойствами являются высокая акустическая проводимость, высокое электросопротивление, пониженная плотность, низкая теплопроводность, низкая проницаемость для газа и воды. Выявление газогидратных залежей может быть осуществлено путем сейсмического зондирования, измерением теплового и диффузионного потоков над залежью, изучением динамики электромагнитного поля в исследуемом регионе и др.

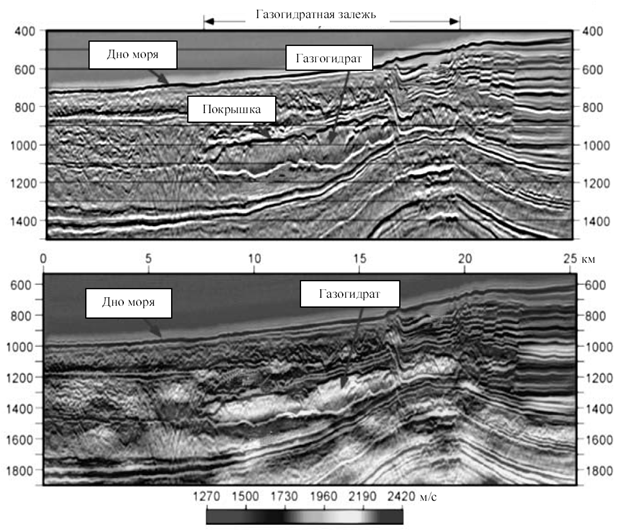

Наиболее распространенным методом является сейсмика – стандартная, на частотах 30-120 Гц и с разрешающей способностью до 12-24 м и высокочастотная, в частотах от 250-650 до 1200 Гц с разрешающей способностью до 1-2 м. по данным сейсморазведки 2-D при наличии свободного газа под гидратонасыщенными пластами определяется положение нижней границы гидратонасыщенных пород – граница BSR (Bottom Symulation Reflector). Пример характерного вида границы BSR приведен на рисунке 3.3.1. К сожалению, низкочастотная сейсмика не отвечает на многие важные вопросы, в частности, не дает данных и степени гидратонасыщенности пород. На рисунке 3.3.2. приведен результат, полученный при использовании сейсмического метода высокого разрешения 3-D. Этот метод более информативен, он позволяет определять нижнюю и верхнюю границы гидратонасыщенных пород, а так же концентрацию гидрата в породах, на основании чего можно оценивать ресурсы газа и выбирать место бурения геологоразведочных скважин для первичной оценки залежи.

Детальная разведка газогидратных залежей осуществляется посредством геофизических исследований в пробуренных скважинах, а так же путем отбора кернов с последующим их комплексным анализом.

Рисунок 3.3.1. Сейсмический профиль низкой частоты (BSR)

Рисунок 3.3.2. Сейсмический разрез высокого разрешения газогидратной залежи

3.4. Методы оценки запасов газа в газогидратных залежах

Объем газа в гидратном состоянии определяется выражением:

[

]

(1)

[

]

(1)

Где

– объем гидрата,

;

– объем гидрата,

;

-плотность

гидрата, г/

-плотность

гидрата, г/ ;

;

– молекулярная масса гидрата, г.

– молекулярная масса гидрата, г.

Газ в газогидратной залежи может находиться в свободном, связанно-гидратированном и растворенном состоянии. Общие запасы газа Q определяются суммой:

+

+ +

+ (2)

(2)

Где

,

,

– объем газа в свободном, гидратном,

растворенном состоянии, соответственно.

,

,

– объем газа в свободном, гидратном,

растворенном состоянии, соответственно.

Объем газа в свободном состоянии можно рассчитывать по уравнения:

=V

m

m [1-

[1- (1-

(1- -

- )]

(3)

)]

(3)

Где

V

– объем залежи,

;

m

– пористость вмещающих пород;

– пластовое давление, Мпа; Т – пластовая

температура, К;

– пластовое давление, Мпа; Т – пластовая

температура, К;

– нормальная температура и атмосферное

давление; z

– коэффициент сжимаемости свободного

газа в залежи;

– суммарное содержание поровой воды в

залежи;

– удельный объем воды в гидратном

состоянии,

,

для метана

=1,26;

-

часть поровой воды, перешедшей в залежи

в гидратное состояние, величина

всегда меньше единицы и определяется

выражением:

– нормальная температура и атмосферное

давление; z

– коэффициент сжимаемости свободного

газа в залежи;

– суммарное содержание поровой воды в

залежи;

– удельный объем воды в гидратном

состоянии,

,

для метана

=1,26;

-

часть поровой воды, перешедшей в залежи

в гидратное состояние, величина

всегда меньше единицы и определяется

выражением:

(

-1)/(1/

-1)

(4)

(

-1)/(1/

-1)

(4)

Объем газа в гидратном состоянии в залежи составляет:

=

V

m

(5)

(5)

Где - коэффициент реагирования, равный количеству объемов газа (при н.у.), содержащихся в одном объеме воды при их переходе в гидратное состояние,

[

]

(6)

[

]

(6)

Объем газа, растворенного в воде:

=V (7)

(7)

Где

-

растворимость газа в воде, контактирующей

с гидратом в залежи,

.

-

растворимость газа в воде, контактирующей

с гидратом в залежи,

.