- •Особенности и основные аспекты внешней политики Александра III

- •Укрепление влияния на Балканах.

- •Поиск надежных союзников.

- •Поддержка мирных отношений со всеми странами.

- •Установление границ на юге Средней Азии;

- •Укрепление положения России на Дальнем Востоке.

- •Литература

- •Критический реализм

- •Живопись

- •Скульптура

- •Архитектура

- •4. Социально-экономическое развитие России в период царствования Николая II.

- •Николай II и основные тенденции его правления

- •1899 Г., 1907 г. – мирные конференции в Гааге:

- •Революция 1905 г. – предпосылки, причины, последствия.

- •Реформы п.А.Столыпина

- •Революция 1917 г.: смена политического строя и переход к новой системе власти

- •Партии большевиков, меньшевиков, эсеров как феномен революционного всплеска в России

- •11. Россия в Первой мировой войне

- •Политика большевиков сразу после захвата власти в 1918 г.

- •Новая экономическая политика (нэп)

- •Смерть Ленина и борьба за власть в партии.

- •15. Индустриализация и коллективизация

- •16. Феномен сталинизма, репрессии и «сталинские» лагеря

- •1936 Г. – создание системы гулаГа

- •17. Образование ссср

- •18. Начало Второй мировой войны и внешняя политика ссср

- •1 9. С сср во Второй мировой войне

- •2 0. Послевоенное советское общество

- •21. Внутренняя политика н.С.Хрущева

- •22. «Холодная война» - противостояние сверхдержав

- •23. Внутренняя политика н.С. Хрущева в период «Оттепели»

- •24. Эпоха л.И.Брежнева – особенности развития страны, основные перспективы и направления политики «развитого социализма»

- •25. Реформы Косыгина

- •26. Андропов, Черненко, Горбачев – особенности и тенденции политических курсов

- •27. Внешняя политика ссср в период «перестройки»

- •2 8. М.С.Горбачев и политика «перестройки»

- •30. Политические партии России 1991 – 1999 гг.

- •31. Демократическая революция в России, лидеры либерально-демократических блоков и партий

- •32. Внешняя политика России 1991 – 1999 г.

- •33. Внутренняя политика России 1991 – 1999 гг.

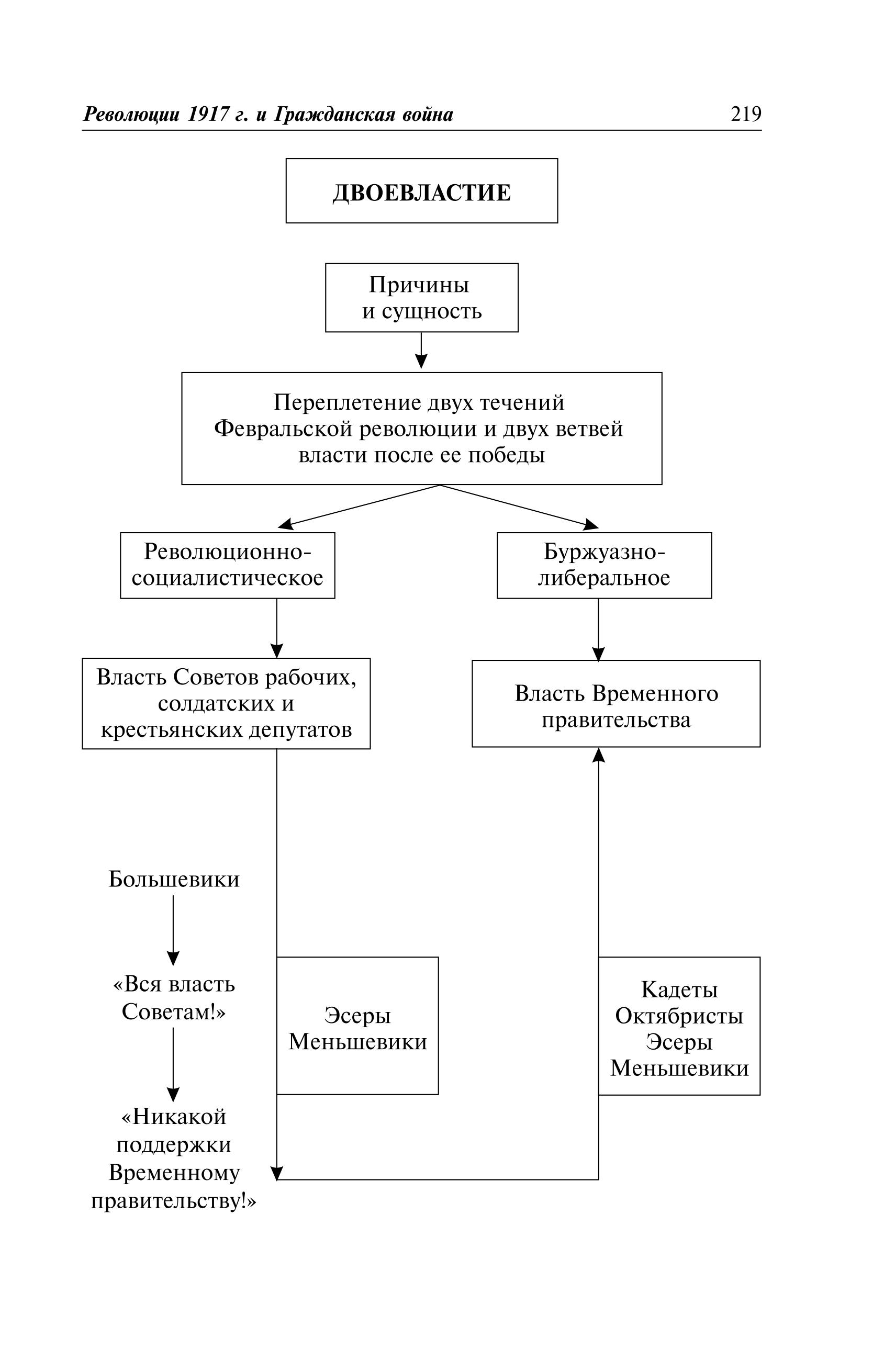

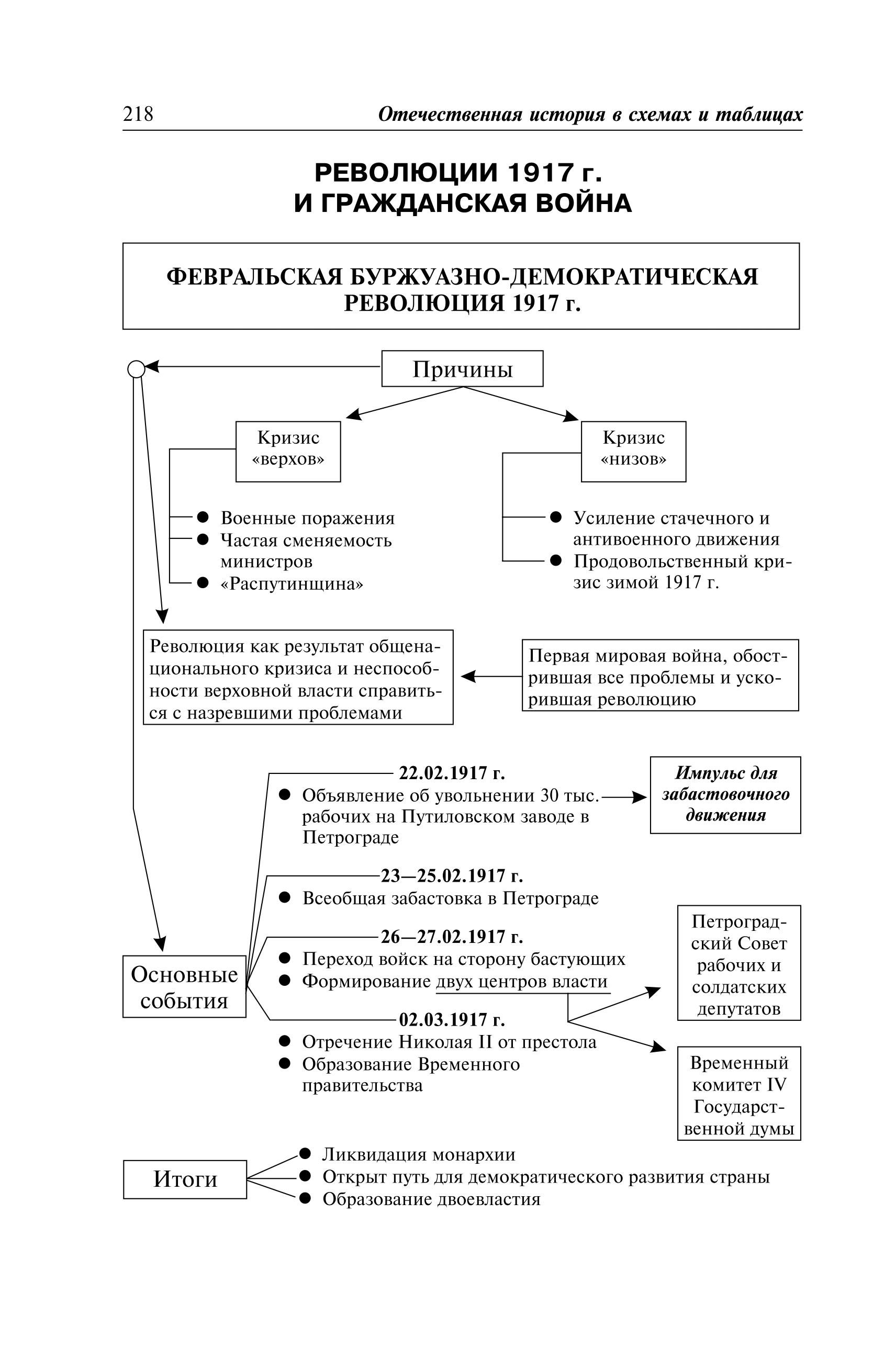

Революция 1917 г.: смена политического строя и переход к новой системе власти

1 этап. 3 марта – отречение Николая II, в тот же день – отречение Михаила в пользу Учредительного собрания.

=> ликвидация монархии, образование двоевластия: Временное правительство (буржуазно-либеральное правительство) и Петросовет (революционно-социалистическое правительство).

2 этап. Новая система власти (с октября 1917 г.) - однопартийное государство.

Провозглашение Съезда Советов высшим законодательным органом страны не получило полного воплощения на практике. Была ограничена также роль Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК). Реальная политическая власть принадлежала Президиуму ВЦИК и Совету народных комиссаров (СНК), который присвоил себе не только исполнительную, но и законодательную власть. Его декреты подлежали немедленному исполнению. Местное управление сосредоточивалось в губернских и уездных Советах. Для контроля за их деятельностью создавались революционные комитеты (ревкомы), состоявшие исключительно из сторонников большевиков.

Особое внимание уделялось формированию аппарата, призванного защищать власть большевиков. В конце октября (11 ноября — по новому стилю) 1917 г. для охраны общественного порядка начали организовывать рабоче-крестьянскую милицию. В ноябре декретом СНК учреждались народные суды в составе председателя и народных заседателей. Политические дела рассматривались в революционных трибуналах, подчиненных Народному комиссариату юстиции. В декабре 1917 г. при СНК была создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским. Она получила неограниченные полномочия: от ареста и следствия до вынесения приговора и его исполнения. ВЧК была выведена из-под государственного контроля и согласовывала свои действия лишь с высшим партийным руководством страны.

Партии большевиков, меньшевиков, эсеров как феномен революционного всплеска в России

Представители интеллигенции стали той социальной базой, на основе которой в конце XIX начале XX в. формировались радикальные политические партии: социал-демократов и эсеров. Они оформились раньше либерально-оппозиционных партий, так как признавали возможность использования нелегальных методов борьбы, а либералы стремились действовать в рамках существовавшей политической системы.

Первые социал-демократические партии начали возникать в 80-90-х годах XIX в. в национальных районах России: Финляндии, Польше, Армении. В середине 90-х годов в Петербурге, Москве и других городах образовались "Союзы борьбы за освобождение рабочего класса". Они установили связь с бастующими рабочими, но их деятельность была прервана полицией. Попытка создать Российскую социал-демократическую рабочую партию на съезде 1898 г. не имела успеха. Ни программа, ни устав не были приняты. Делегаты съезда были арестованы. Новая попытка сплотиться в политическую организацию была предпринята Г.В. Плехановым, Ю.О. Цедербаумом (Л. Мартов), В.И. Ульяновым (Ленин) и др. С 1900 г. они начали издавать за границей нелегальную политическую газету "Искра". Она объединила разрозненные кружки и организации. В 1903 г. на съезде в Лондоне были приняты программа и устав, оформившие образование Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). В программе предусматривалось два этапа революции. На первом программа минимум реализация буржуазно-демократических требований: ликвидация самодержавия, введение 8-часового рабочего дня и демократических свобод. На втором — программа максимум осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата.

Однако идейные и организационные разногласия раскололи партию на большевиков (сторонников Ленина) и меньшевиков (сторонников Л. Мартова). Большевики стремились превратить партию в узкую организацию профессиональных революционеров. Введение в программу идеи диктатуры пролетариата обособило их от других общественно-демократических течений. В понимании большевиков диктатура пролетариата означала установление политической власти рабочих для построения социализма и в будущем бесклассового общества. Меньшевики не считали Россию готовой к социалистической революции, выступали против диктатуры пролетариата и предполагали возможность сотрудничества со всеми оппозиционными силами. Несмотря на раскол, РСДРП взяла курс на разжигание рабоче-крестьянского движения и подготовку революции.

РСДРП

Общие черты:

идеологическая основа – марксизм

опора на пролетариат

социалистическая революция, установление социалистического строя

национализация земли (крестьянин – не владелец, а рабочий на земле; земля обрабатывается коммунами)

8-часовой рабочий день

право наций на самоопределение

вера в скорейшее осуществление мировой революции

Различия:

Большевики:

ранний марксизм

социалистическая революция должна произойти прямо сейчас

партия – узкий круг профессионалов

меньшинство полностью подчиняется большинству

Меньшевики:

более поздние идеи Маркса

сначала должна произойти буржуазная революция, а потом уже социалистическая

массовая партия, включая сочувствующих

воля большинства с максимальным учетом интересов меньшинства

Партия социалистов-революционеров (эсеров) сложилась в 1902 г. на основе объединения неонароднических кружков. Рупором партии стала нелегальная газета "Революционная Россия". Своей социальной опорой эсеры считали крестьян, однако состав партии был преимущественно интеллигентским. Лидером и идеологом эсеров был В.М. Чернов. В их программе предусматривалась экспроприация капиталистической собственности и реорганизация общества на коллективных, социалистических началах, введение 8-часового рабочего дня и демократических свобод. Главная идея эсеров заключалась в "социализации земли", т.е. уничтожении частной собственности на землю, передачи ее крестьянам и разделе между ними по трудовой норме. Тактикой борьбы эсеры избрали террор. "Боевая организация партии эсеров" во главе с Г.А. Гершуни провела ряд покушений на министров и губернаторов, убила генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича и др. Путем террора эсеры пытались разжечь революцию и устрашить правительство.

ЭСЕРЫ

социалистическая революция

социализация земли: изъятие земли из частной собственности, национализация обществом и раздача в пользование по потребительским нормам

свобода слова, союзов, собраний

8-часовой рабочий день