- •Особенности и основные аспекты внешней политики Александра III

- •Укрепление влияния на Балканах.

- •Поиск надежных союзников.

- •Поддержка мирных отношений со всеми странами.

- •Установление границ на юге Средней Азии;

- •Укрепление положения России на Дальнем Востоке.

- •Литература

- •Критический реализм

- •Живопись

- •Скульптура

- •Архитектура

- •4. Социально-экономическое развитие России в период царствования Николая II.

- •Николай II и основные тенденции его правления

- •1899 Г., 1907 г. – мирные конференции в Гааге:

- •Революция 1905 г. – предпосылки, причины, последствия.

- •Реформы п.А.Столыпина

- •Революция 1917 г.: смена политического строя и переход к новой системе власти

- •Партии большевиков, меньшевиков, эсеров как феномен революционного всплеска в России

- •11. Россия в Первой мировой войне

- •Политика большевиков сразу после захвата власти в 1918 г.

- •Новая экономическая политика (нэп)

- •Смерть Ленина и борьба за власть в партии.

- •15. Индустриализация и коллективизация

- •16. Феномен сталинизма, репрессии и «сталинские» лагеря

- •1936 Г. – создание системы гулаГа

- •17. Образование ссср

- •18. Начало Второй мировой войны и внешняя политика ссср

- •1 9. С сср во Второй мировой войне

- •2 0. Послевоенное советское общество

- •21. Внутренняя политика н.С.Хрущева

- •22. «Холодная война» - противостояние сверхдержав

- •23. Внутренняя политика н.С. Хрущева в период «Оттепели»

- •24. Эпоха л.И.Брежнева – особенности развития страны, основные перспективы и направления политики «развитого социализма»

- •25. Реформы Косыгина

- •26. Андропов, Черненко, Горбачев – особенности и тенденции политических курсов

- •27. Внешняя политика ссср в период «перестройки»

- •2 8. М.С.Горбачев и политика «перестройки»

- •30. Политические партии России 1991 – 1999 гг.

- •31. Демократическая революция в России, лидеры либерально-демократических блоков и партий

- •32. Внешняя политика России 1991 – 1999 г.

- •33. Внутренняя политика России 1991 – 1999 гг.

Живопись

Основные направления:

Реализм: И.Е.Репин, В.И.Суриков, А.К. Коровин, В.А.Серов, И.И.Левитан

Модерн – журнал «Мир искусства»: К.А.Сомов, Л.С.Бакст, А.Н.Бенуа, Н.К.Рерих, Е.Е.Лансере, И.Э.Грабарь.

Идеи: индивидуализм, свобода искусства от социальных и политических проблем, красота и традиции русской национальной культуры, популяризация западно-европейского искусства.

Авангардизм:

1910 г. – общество «Бубновый валет»: П.П.Кончаловский, А.В.Лентулов, Р.Р.Фальк. Характерны деформация и обобщение форм.

1912 г. – общество «Ослиный хвост»

К.С.Малевич, Кандинский, М.З.Шагал.

Идеи: искусство «чистых» форм и внешней беспредметности.

М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, И.Я.Билибин

Скульптура

М.О.Микешин: памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, «Тысячелетие России» в Новгороде (1862 г.)

А.М.Опекушин: памятник Пушкину в Москве, Лермонтову в Пятигорске

М.М.Антокольский

Архитектура

Расширение ассортимента строительных материалов: бетон, цемент, металлические конструкции, стекло.

Конец XIX века: эклектика – разнообразие направлений и смешение стилей, русский стиль.

В.О.Шервуд: Исторический музей

Д.Н.Чичагов: здание городской думы

А.Н.Померанцев: здание Верхних торговых рядов

Начало XX века: три основных направления.

Модерн:

Ф.И.Шехтель - Ярославский вокзал, Художественный театр

В.Ф.Валькот - гостиница Метрополь

Неорусский стиль:

А.В.Щусев - Казанский вокзал

Неоклассицизм:

И.И.Рерберг – Киевский вокзал

Р.И.Клейн – Музей изобразительных искусств

И.В.Жолтовский – Госбанк.

4. Социально-экономическое развитие России в период царствования Николая II.

ЭКОНОМИКА

В результате промышленного подъема 90-х годов окончательно сложилась система российского капитализма. Это выражалось в:

росте предпринимательства и капиталов,

совершенствовании производства, его технологическом перевооружении,

увеличении количества наемной рабочей силы во всех сферах народного хозяйства.

Одновременно с другими капиталистическими странами в России происходила вторая техническая революция (ускорение производства средств производства, широкое использование электричества и других достижений современной науки), совпавшая с индустриализацией. Из отсталой аграрной страны Россия к началу XX в. стала аграрно-индустриальной державой. По объему промышленной продукции она вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) и все глубже втягивалась в мировую систему хозяйства.

На рубеже XIX—XX вв. капитализм в мире вступил в новую, монополистическую стадию. Образовывались мощные производственные и финансовые объединения (промышленные монополии и финансовые союзы), которые заняли господствующее положение в мировой экономике.

Процесс формирования монополистического капитализма был характерен и для России. Он затронул ее экономическую, социальную и политическую жизнь и имел свои особенности, отличающие капитализм в России от других стран. Это было обусловлено рядом факторов.

исторический фактор: Россия перешла к капитализму позднее многих стран Европы.

экономико-географический фактор: необъятная территория России с различными природными условиями и ее неравномерным освоением.

социально-политический фактор: сохранение в России самодержавия, помещичьего землевладения, сословного неравноправия, политического бесправия широких народных масс, национального угнетения. Различный уровень экономического и социокультурного состояния многочисленных народов империи также предопределял своеобразие российского монополистического капитализма.

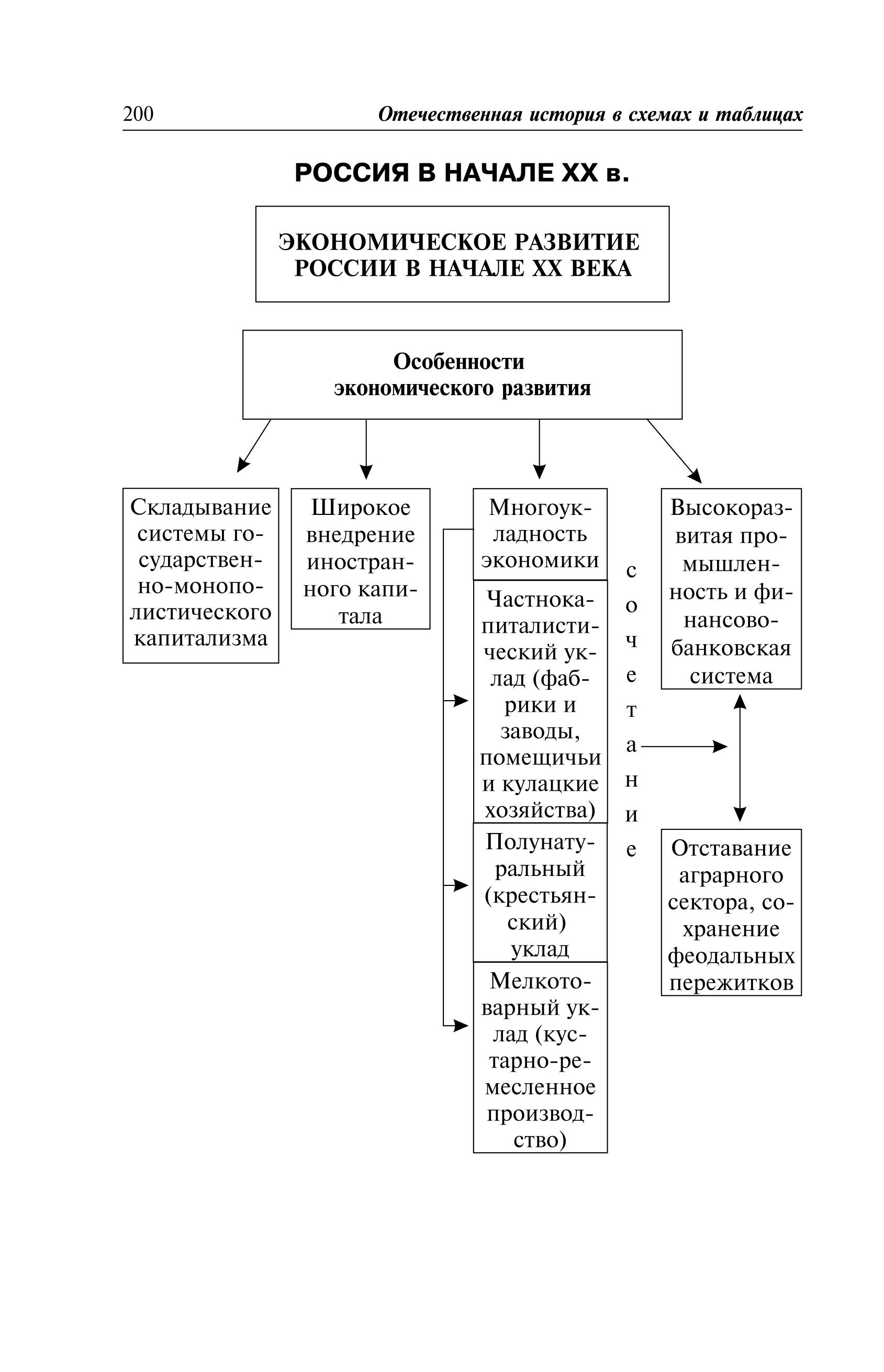

Особенности экономики.

Главная современная капиталистическая промышленность и финансово-банковская система сочетались в экономике России с отсталым аграрным сектором, сохранившим полукрепостнические формы собственности и методы хозяйствования => неравномерность развития капитализма по отраслям хозяйства.

Сохранялась концентрация крупных предприятий в 5 районах: Северо-Западном, Центрально-Промышленном, Уральском, Южном и Закавказском (Баку). Экономическое состояние этих районов резко контрастировало с огромными, неосвоенными в промышленном отношении территориями Российской империи => неравномерность развития страны по районам.

Активное вмешательство государства в формирование монополистического капитализма (сильное самодержавие + слабая буржуазия) => система государственно-монополистического капитализма (ГМК). Это выражалось в законодательном регулировании и покровительственной политике правительства при создании монополий, финансовой поддержке Государственным банком крупнейших промышленных предприятий, наделении их казенными заказами (Комитет по распределению железнодорожных заказов, Совещание по судостроению и др.).

Государство в своей внутренней и внешней политике стало защищать интересы и помещиков, и крупной монополистической буржуазии.

Многоукладность экономики России и в период формирования монополистического капитализма: частнокапиталистический уклад (заводы, помещичьи и кулацкие хозяйства) сочетался с полунатуральным (крестьянским) и мелкотоварным (кустарно-ремесленным производством).

Невысокая активность в вывозе капиталов за пределы страны НО широкое привлечение иностранных капиталов. Иностранные инвестиции вкладывались в добывающую, обрабатывающую и машиностроительную промышленность. Это способствовало экономическому прогрессу, ускоряло темп индустриализации и предотвращало превращение страны в сырьевой придаток Запада.

Промышленность.

Для России, как и для других капиталистических стран, была характерна неравномерность экономического развития (цикличность). За промышленным подъемом 90-х годов XIX в. последовал мировой кризис начала XX в. В России он проявился наиболее остро. Кризис 1900-1903 гг. выразился в падении цен на основные виды продукции, резком сокращении производства, массовой безработице. Государственная поддержка производителей оказалась недостаточной. Большое количество промышленных предприятий, став нерентабельными, разорились. Кризис затронул не только промышленность, но и сельское хозяйство. Он усложнил социальную ситуацию, вызвал глубокие политические потрясения.

В этих условиях усилился процесс монополизации. Продолжали создаваться картели, складывались новые формы - синдикаты. Эти объединения регулировали получение заказов, закупку сырья, вели централизованный сбыт продукции по согласованным ценам. В производственной сфере предприятия, входившие в синдикат, оставались самостоятельными. В 1903 г. в металлургической промышленности был создан "Продамет" и "Трубопродажа". Позднее возникли синдикаты в добывающей промышленности ("Продуголь", "Нобель-Мазут").

В отличие от стран Европы, где с 1904 г. начался промышленный подъем, в России продолжался в 1904-1908 гг. спад темпов роста производства (депрессия). Это было вызвано двумя факторами:

русско-японская война 1904-1905 гг. => резкое ухудшение финансово-экономического состояния страны;

революция 1905-1907 гг. => дезорганизация производства, сокращение капиталовложений в промышленность, разорение сельского хозяйства.

В 1909-1913 гг. Россия переживала новый промышленный подъем. Причины:

увеличение покупательной способности населения после отмены выкупных платежей (1906 г.)

проведение аграрной реформы (1906-1910 г.), которая активизировала капиталистическую эволюцию сельского хозяйства.

рост военных заказов правительства в связи с обострением международной ситуации.

В эти годы углубился процесс монополизации. Создавались новые синдикаты ("Проволока", "Электропровод") и монополии высшего типа: тресты и концерны. Они регулировали добычу сырья, производство и сбыт готовой продукции. По степени монополизации Россия не отставала от развитых стран Европы и США. Широкое вложение финансовых средств привело к увеличению объема производства в разных отраслях промышленности к 1913 г. в 513 раз.

Россия на мировом рынке: удельный вес отечественной продукции на мировом рынке вырос почти вдвое. По темпам роста отдельных отраслей промышленности Россия обгоняла другие страны. Она занимала 2-е место в мире по добыче нефти, 4-е — по машиностроению, 5-е по добыче угля, железной руды и выплавке стали. В то же время по производству электроэнергии Россия стояла на 15-м месте, а некоторых отраслей промышленности (автомобиле-, самолетостроение и др.) вообще не было. В производстве товаров на душу населения Россия отставала от европейских капиталистических стран и США в 5-10 раз.

Сельское хозяйство.

Аграрный сектор, несмотря на ускоренное развитие промышленности, оставался ведущим по удельному весу в экономике страны. Буржуазная эволюция затронула и сельское хозяйство. Однако капиталистические отношения в этой сфере формировались значительно медленнее, чем в промышленности. Причины:

сохранение помещичьего землевладения и крестьянского малоземелья,

агротехническая отсталость сельского хозяйства,

общинные отношения в деревне.

Между тем, рост промышленных центров и городского населения, развитие транспортной сети, втягивание России в систему мирового хозяйства способствовали увеличению спроса на сельскохозяйственную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В России в начале XX в. существовали различные формы землевладения и землепользования. В частном землевладении по-прежнему был велик удельный вес помещичьих латифундий. В большинстве из них осуществлялась капиталистическая реорганизация, применялся вольнонаемный труд, повышался агротехнический уровень, что приводило к увеличению товарности и рентабельности хозяйства. Некоторые помещики продолжали отдавать часть земли в аренду, получая плату в форме отработков. Но в 20% помещичьих имений сохранялись полукрепостнические методы эксплуатации. Они постепенно деградировали и разорялись.

Примерно половина частновладельческого земельного фонда страны принадлежала крестьянам. Однако на одно крестьянское хозяйство приходилось около 7 десятин земли, что было недостаточно для ведения рентабельного и товарного хозяйства. В европейской части России остро стояла проблема "земельного голода" крестьян. Поэтому они были вынуждены арендовать землю у помещика. Высокая арендная плата в совокупности с выкупными платежами (до 1906 г.) не позволяла большинству крестьян (около 85%) развернуть рентабельное производство. Их хозяйство имело полунатуральный характер. Только 15 % крестьян (в России их называли кулаками) вели товарное производство. В деревню постепенно проникали капиталистические отношения, что приводило к социальному расслоению в ней.

В целом крестьянство давало 53% сельскохозяйственной продукции. Развитие отдельных крестьянских хозяйств проявлялось в применении многопольной системы севооборота, использовании первых сельскохозяйственных машин (жнейки) и создании (после аграрной реформы) кредитной, закупочной и сбытовой кооперации. Вместе с тем в основном русская деревня оставалась отсталой. Агротехнические новшества внедрялись крайне медленно. Методы обработки земли, как правило, оставались рутинными. Урожайность была крайне низкой. Климатические условия по-прежнему предопределяли состояние сельского хозяйства. Неурожаи начала XX в. привели к массовому голоду в русской деревне. Наоборот, урожайные 1909-1910 гг. способствовали оживлению крестьянского хозяйства и всей экономики страны.

Проникновение капитализма в сельское хозяйство определяло поступательное развитие. Особенно оно усилилось после аграрной реформы 1906-1910 гг. С 1900 по 1913 г. общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза. По валовому сбору хлебов Россия стояла на 1-м месте в мире. Возросло производство технических культур (во многом за счет развития хлопководства в Средней Азии и Закавказье). В 2,5 раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Заметные сдвиги произошли в техническом и агрикультурном перевооружении сельского хозяйства. Аграрный сектор стал доходной отраслью российской экономики. В 1913 году Россия (без учёта привисленских губерний) находилась на первом в мире месте по производству ржи, ячменя и овса, на третьем (после Канады и США) по производствупшеницы, на четвёртом (после Франции, Германии и Австро-Венгрии) по производству картофеля[78]. Россия стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции, на её долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта сельхозпродукции. Урожайность зерна была в 3 раза ниже английской или германской, урожайность картофеля — ниже в 2 раза.

Финансы.

В условиях монополистического капитализма финансовая система России определялась государственной и частной формами банковского капитала. Главное место занимал Государственный банк, выполнявший две центральные функции: эмиссионную и кредитную. Он оказывал поддержку банковским монополиям, занимался государственным кредитованием промышленности и торговли. Дворянский земельный и Крестьянский поземельный государственные банки способствовали укреплению капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Вместе с тем своей кредитной политикой они поддерживали помещичье землевладение.

Заметную роль играла система акционерных коммерческих банков, принимавших активное участие в развитии кредитной системы. В России шла концентрация и централизация капитала крупными акционерными банками (Русско-Азиатской, Петербургский международный. Российский для внешней торговли, Азовско-Донской и др.). Они объединяли 47% всех активов. На их основе сложилась финансовая олигархия, тесно связанная с бюрократией и крупным дворянством. Она проникла во все сферы экономики, оказывала сильное влияние на социально-политическую жизнь страны.

Развивались также общества взаимного кредита, сеть городских и региональных банковских учреждений, сберегательных касс и др.

В конце XIX — начале XX в. государственная финансовая система находилась в тяжелом положении. Не помогло ни установление винной монополии в 1895 г., ни проведение денежной реформы 1897 г. На государственный бюджет непосильным бременем ложились расходы на содержание бюрократического и полицейского аппарата, огромной армии, ведение агрессивной внешней политики, подавление народных выступлений.

Сильный удар по государственным финансам нанес кризис 1900-1903 гг. Правительственная казна была фактически опустошена попытками спасти убыточные промышленные предприятия и поддержать разваливающуюся банковскую систему. После русско-японской войны 1904-1905 гг. и революции 1905-1907 гг. государственный долг России достиг 4 млрд. рублей. Правительство пыталось сократить дефицит бюджета за счет увеличения прямых и косвенных налогов, сокращения расходов на экономические, военные и культурные преобразования. Крупные правительственные иностранные займы временно поддерживали финансовую систему, однако годовые платежи по ним накануне первой мировой войны достигай огромной цифры в 405 млн. рублей.

Торговля.

Формирование монополистического капитализма вызвало значительные сдвиги во внутренней торговле. В ней большую роль стали играть крупные промышленные объединения и коммерческие банки. Они подчинили себе оптовую торговлю промышленной и сельскохозяйственной продукцией. Одновременно бурно развивалась биржевая (свободная) торговля хлебом, мясом, лесом и др. продуктами.

Изменилась розничная торговля. В ней повысилась роль универсальных и специализированных магазинов ("Петровский пассаж" и "Верхние торговые ряды" в Москве, "Большой Гостиный двор" и "Новый пассаж" в Петербурге).

Наряду с новыми формами торговли сохранялись и старые. Большая часть товарооборота приходилась на мелкие лавки, лабазы, разносную торговлю. Для нее был характерен сезонный и ярмарочный характер.

Развитие внутренней торговли тормозилось низкой покупательной способностью населения, несовершенством транспортной системы, недостаточной торговой инфраструктурой (средства хранения, доставки и распространения товаров). Несмотря на это, в 1900-1913 гг. внутренний товарооборот вырос на 64%.

Внешняя торговля России неуклонно возрастала. В ней первое место занимала Германия, за ней следовали Англия и Франция. Однако российский вывоз и ввоз составляли всего 4% мирового товарооборота. Россия вывозила сырье и продукты сельского хозяйства (в основном хлеб 647,6 млн. пудов). Экспорт промышленной продукции был ничтожным. Большая часть его шла на Балканы, Дальний и Ближний Восток. В импорте преобладала промышленная продукция машины, оборудование, химикалии и др. По-прежнему одной из главных статей импорта были предметы роскоши экзотические продукты, вина, модная одежда и некоторые предметы быта.

Транспорт. В отличие от других отраслей народного хозяйства транспортная система в начале XX в. не претерпела значительных изменений. Железнодорожный транспорт занимал ведущее место во внутренних перевозках грузов и пассажиров. Однако широкое государственное строительство железных дорог было свернуто из-за нехватки средств. Попытки организовать частное железнодорожное строительство не дали положительных результатов. По общей обеспеченности рельсовыми путями Россия значительно отставала от стран Западной Европы и США. Огромную территорию нелегко было охватить разветвленной железнодорожной сетью. Строительство в 80-х годах XIX в. железной дороги в Средней Азии (от Красноводска до Самарканда) и Великой Сибирской магистрали (от Челябинска до Владивостока) в 1891-1905 гг. явилось значительным в решении этой транспортной проблемы.

По-прежнему важную роль играли водные пути сообщения. Речной флот России по своей численности превосходил флотилии других стран и был хорошо оснащен. Собственный морской торговый флот был незначителен. Основная часть российских грузов перевозилась иностранными кораблями.

Крайне незначительно увеличилась сеть шоссейных дорог. Россия оставалась страной трактов и проселков, на которых преобладали гужевые перевозки. Автомобиль в то время был предметом роскоши для привилегированных сословий.

В целом для экономики России начала XX в. характерно совпадение процессов индустриализации и монополизации. Экономическая политика правительства была нацелена на ускоренное промышленное развитие и имела протекционистский характер. Во многом государство брало на себя инициативу в развитии капиталистических отношений, используя опробованные в других странах методы подъема экономики. В начале XX в. было ликвидировано отставание России от ведущих капиталистических держав, обеспечена ее экономическая независимость и возможность проведения активной внешней политики. Россия превратилась в среднеразвитую капиталистическую страну. Ее прогресс опирался на мощную динамику экономического развития, что создавало огромный потенциал для дальнейшего поступательного движения. Оно было прервано Первой мировой войной.

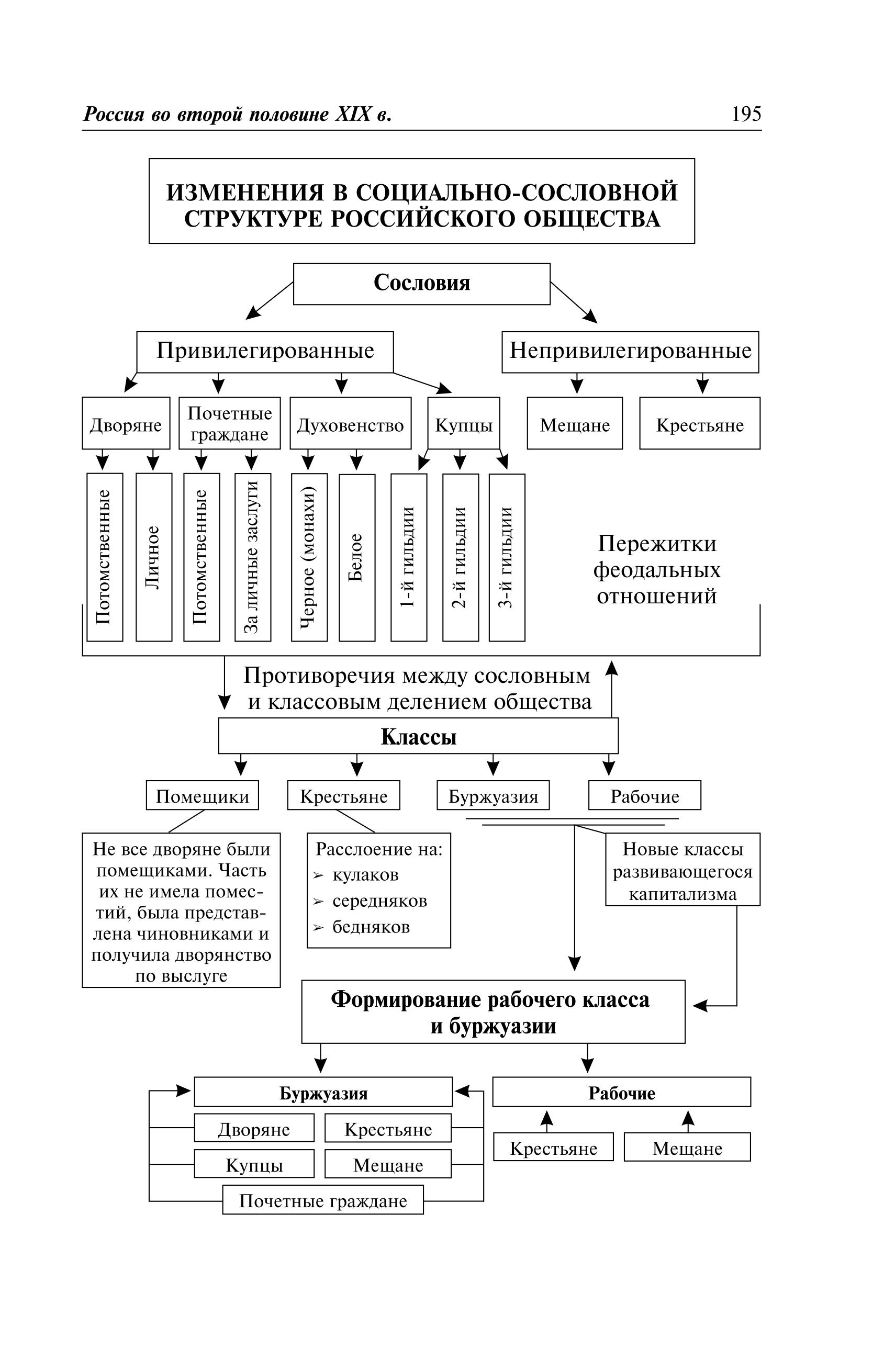

ОБЩЕСТВО

В социально-политическом строе России переплетались старые и новые черты. Сохранялись сословная градация общества и привилегированное положение отдельных социальных групп. Отсутствовали демократические свободы, была запрещена (до 1905 г.) деятельность политических партий и профессиональных союзов. Вся законодательная и исполнительная власть была сосредоточена в руках царя, самодержавно правившего Россией и опиравшегося, в основном, на дворянство. Новые черты в социальной структуре возникали вследствие изменений в экономике страны. Модернизация ускорила образование классов капиталистического общества буржуазии и пролетариата. Она же вызвала размывание сословного деления, изменение социального лица помещиков и крестьян.

Дворяне владели большим земельным фондом и играли заметную роль в сельском хозяйстве. Они во многом определяли политическую жизнь страны, занимали ключевые посты в центральных и местных органах управления. Однако под влиянием развития капитализма дворянство все более обуржуазивалась и было готово к политическому сотрудничеству с буржуазией.

Крестьяне являлись самой многочисленной социальной группой (около 80% населения), имевшей и общие черты, и существенные различия. Они были основным податным и наиболее бесправным сословием. До аграрной реформы 1906-1910 гг. они не могли свободно распоряжаться своими наделами и платили выкупные платежи, подвергались телесным наказаниям (до 1905 г.), на них не распространялся суд присяжных. Под влиянием капиталистической эволюции сельского хозяйства ускорилось социальное расслоение крестьян: 3% превратились в сельскую буржуазию (их называли кулаками), около 15% стали зажиточными. Остальная масса вела полупатриархальное натуральное хозяйство и служила источником наемной рабочей силы в деревне и городах. Несмотря на разницу в положении зажиточных и бедняков, все крестьяне боролись против помещичьего землевладения. Аграрно-крестьянский вопрос оставался наиболее острым в политической жизни страны.

Буржуазия постепенно становилась ведущей силой в экономике страны. Однако общая численность крупной и средней буржуазии была невелика. Российская буржуазия отличалась от западно-европейской, которая в результате буржуазных революций пришла к власти. В политической системе самодержавно-помещичьей России буржуазия играла незначительную роль. Она не выработала единых политических требований. Крупная буржуазия поддерживала самодержавие, средняя выдвигала проекты умеренных преобразований.

П ролетариат,

быстро выросший в результате

индустриализации, к 1913 г. составлял

около 19% населения. Он формировался за

счет выходцев из беднейших слоев города

и деревни. Условия труда и быта рабочих

значительно отличались от западно-европейских

и были крайне тяжелыми: самая низкая

заработная плата (21-37 рублей), самый

продолжительный рабочий день (11-14 часов),

плохие жилищные условия. На положении

рабочих сказывалось отсутствие

политических свобод. Экономические

интересы рабочих фактически никто не

защищал, так как до 1906 г. не было

профессиональных союзов, а политические

партии лишь использовали рабочее

движение в своих целях. Кадровый

пролетариат России вел упорную борьбу

против капиталистической эксплуатации

и самодержавного строя. Рабочий вопрос,

включавший улучшение экономического

и социального положения пролетариата,

занимал важное место в политической

жизни страны.

ролетариат,

быстро выросший в результате

индустриализации, к 1913 г. составлял

около 19% населения. Он формировался за

счет выходцев из беднейших слоев города

и деревни. Условия труда и быта рабочих

значительно отличались от западно-европейских

и были крайне тяжелыми: самая низкая

заработная плата (21-37 рублей), самый

продолжительный рабочий день (11-14 часов),

плохие жилищные условия. На положении

рабочих сказывалось отсутствие

политических свобод. Экономические

интересы рабочих фактически никто не

защищал, так как до 1906 г. не было

профессиональных союзов, а политические

партии лишь использовали рабочее

движение в своих целях. Кадровый

пролетариат России вел упорную борьбу

против капиталистической эксплуатации

и самодержавного строя. Рабочий вопрос,

включавший улучшение экономического

и социального положения пролетариата,

занимал важное место в политической

жизни страны.

В социальной структуре российского общества особая роль принадлежала многочисленному чиновничеству. Оно было неоднородным по своему имущественному положению и роли в государственной жизни. Оклады высшей бюрократии (министры, сенаторы, губернаторы и т.д.) намного превосходили заработок мелких служащих.

Духовенство было еще одним привилегированным сословием. Оно не платило податей, не несло воинскую повинность. Церковь располагала значительным имуществом: 2 млн. десятин земли, дома, больницы, приюты, типографии и т.д. Православное духовенство идейно обслуживало самодержавие и следило за моральным состоянием общества.

В условиях модернизации страны количественно увеличилась интеллигенция (ученые, писатели, юристы, врачи, художники, артисты и др.). Она рекрутировалась из разных социальных слоев, не имела общих экономических и политических интересов. Представители интеллигенции чаще всего являлись идеологами других социальных групп, образовывая политические течения и партии, оппозиционные самодержавному строю.

Многонациональный состав государства создавал основу обострения национального вопроса. На окраинах России под влиянием развития капитализма формировались национальная буржуазия и интеллигенция, происходил рост национального самосознания. Это вступало в противоречие с отдельными проявлениями государственной политики в национальном вопросе (попытки русификации, религиозные ограничения и др.). Хищническая эксплуатация окраин, бедность и бесправие живущих там народов вызывали массовую эмиграцию из России и развитие национальных движений.

Таким образом, противоречия между большинством населения России и самодержавием, между крестьянами и помещиками, пролетариатом и буржуазией, угнетенными нациями и метрополией вызывали острую социально-политическую напряженность.