- •Перечень вопросов к экзамену по петрофизике

- •1. Обоснование граничных значений пористости и проницаемости коллектора по результатам исследования керна

- •2. Влияние глинистости на фэс терригенного коллектора

- •2. Учет глинистости при расчете емкостных свойств терригенного коллектора по данным гис.

- •3. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери в породах и связь с влажностью, пористостью и минеральным составом.

- •4. Характеристические свойства гамма-излучения, сопровождающего взаимодействия нейтронов с веществом горных пород -коллекторов нефти и газа.

- •5. Процессы намагничивания и магнитные характеристики осадочных горных пород.

- •Процессы и законы распределения тепла в горных породах. Основные тепловые характеристики.

- •Температуропроводность

- •7. Типы взаимодействий быстрых и тепловых нейтронов с веществом

- •13. Коэффициенты упругости минералов, скорость распространения в них волн

- •14. Упругие характеристики и скорость распространения упругих волн в идеально упругих сплошных средах и горных породах.

- •15. Уравнение среднего времени оценки пористости горных пород

- •Поглощение упругих волн в горных породах, коэффициенты поглощения и их зависимость от физических свойств пород.

- •Влияние на скорость распространения упругих волн пористости пород, характера насыщения, термобарических условий залегания.

- •Парные и множественные петрофизические связи, способы их получения и применения.

- •Связи типа «керн-керн», примеры применения.

- •18. Связи типа «геофизика-керн», «геофизика-геофизика» условия построения, примеры, достоинства и недостатки.

- •Влияние термобарических условий на характер петрофизических связей.

- •20. Гранулометрический состав; методы определения, влияние на свойства терригенного коллектора.

- •2 1. Методы определения емкости пустотного пространства

- •22. Характеристики структуры пустотного пространства; способы определения

- •23. Водонасыщенность горных пород. Методы определения водонасыщенности гп

- •24. Косвенные методы определения остаточной водонасыщенности пород в лаб. Условиях

- •25. Факторы состава породы и пластовых условий влияющие на уэс пород

- •26. Литолого-петрофизическая модель терригенного коллектора.

- •27. Петрофизическая основа построения модели минералогического состава породы по данным геофизических методов пористости.

- •28. Петрофизическая основа оценки нефтенасыщенности коллекторов по геофизическим методам (электрические, нейтронные, акустические методы гис).

- •29. Петрофизическая основа оценки пористости коллекторов по геофизическим методам.

- •32. Связь уэс нефте-водонасыщенной породы с петрофизическими характеристиками.

- •33. Влияние глинистости на электрические свойства породы – физические основы, способ учета.

- •34. Диффузионно-адсорбционные потенциалы горной породы. Их использование при каротаже.

Влияние на скорость распространения упругих волн пористости пород, характера насыщения, термобарических условий залегания.

ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОСТИ

На

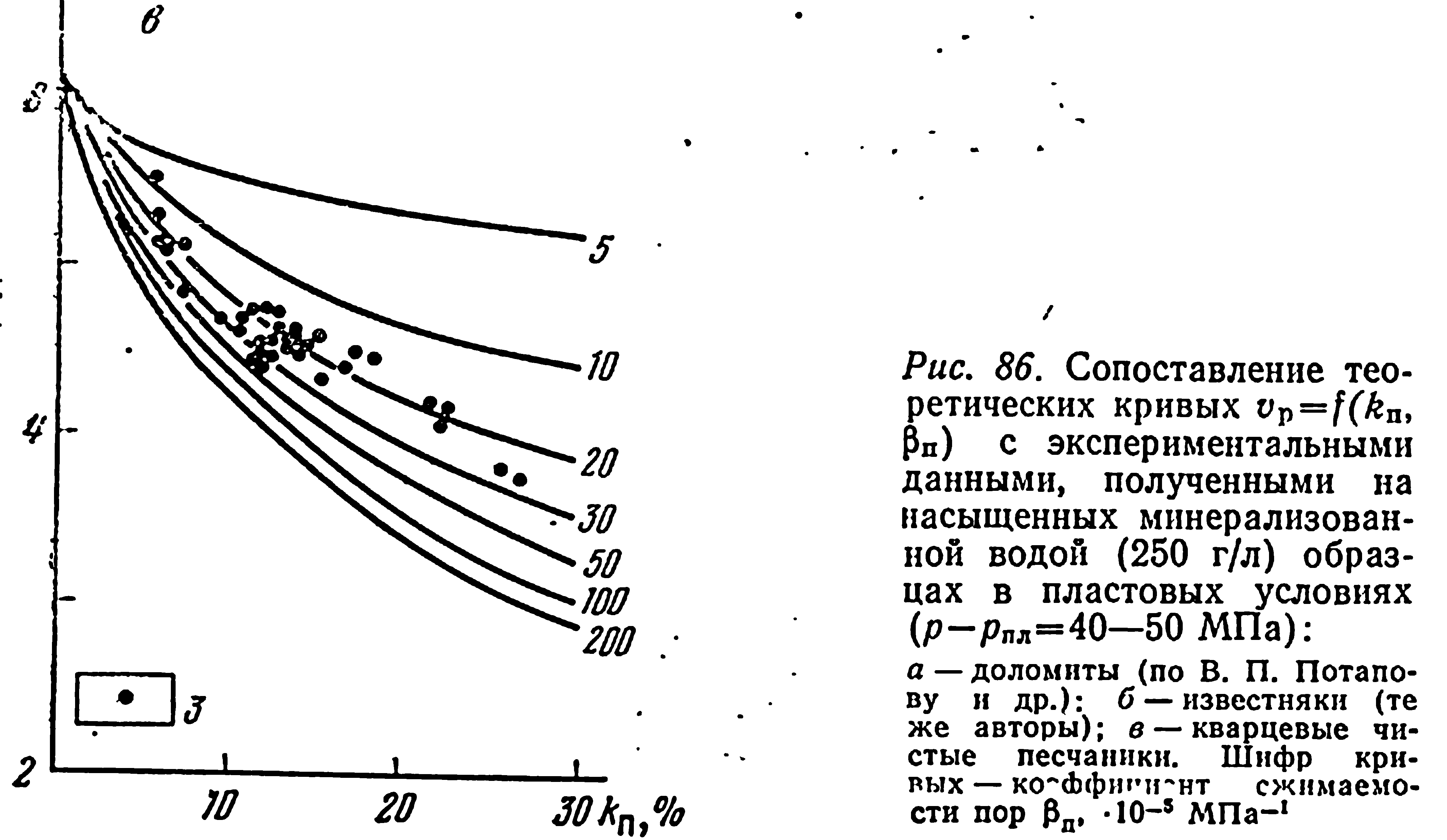

рис. 86 сплошными линиями изображены

кривые vp=f(kп,п),

рассчитанные по уравнению (12.47) для

пористости водонасыщенных пород.

Параметром кривых служит коэффициент

сжимаемости пор рш величина которого

изменяется в широких пределах от

![]() В этот диапазон сжимаемости попадают

самые различные сцементированные породы

с разной структурой порового пространства.

Рассмотрим некоторые из них.

В этот диапазон сжимаемости попадают

самые различные сцементированные породы

с разной структурой порового пространства.

Рассмотрим некоторые из них.

Н а

рис. 86 показано сопоставление теоретических

кривых, рассчитанных по формуле (12.47) с

экспериментальными данными для образцов

доломитов, известняков и кварцевых

песчаников в пластовых условиях.

а

рис. 86 показано сопоставление теоретических

кривых, рассчитанных по формуле (12.47) с

экспериментальными данными для образцов

доломитов, известняков и кварцевых

песчаников в пластовых условиях.

Данные для доломитов апроксимируются кривой с параметром рп=10-10~5 МПа-1, для известняков рл= 15-10—5 МПа-1 и для кварцевых песчаников рп=2-10-5 МПа-1.

Таким образом, с увеличением пористости и коэффициента сжимаемости пор уменьшается скорость распространения упругих волн.

ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕНИЯ

Влияние насыщенности на скорость распространения упругих волн зависит от дифференциации коэффициента сжимаемости для нефти, воды и газа. Наибольшей сжимаемостью обладает газ, затем нефть, и далее вода. Наименьшей сжимаемостью обладают минералы горных пород. Таким образом, при увеличении газонасыщенности горных пород уменьшается скорость распространения волн в горной породе.

В связи с низкой сжимаемостью жидкостей и твердых минералов скорость упругих волн мало зависит от эффективного напряжения, определяется плотностью породы и средневзвешеной по объему сжимаемостью двух фаз ж = н*Кн+в* (1-Кн)

0 = (Кп*п)/(1+п/ж-тв) + тв - объемная сжимаемость горной породы

0= пор + тв + фл - объемная сжимаемость горной породы (пласта) определяется сжимаемостью всех составляющих компонентов.

ВЛИЯНИЕ

ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗАЛЕГАНИЯ![]()

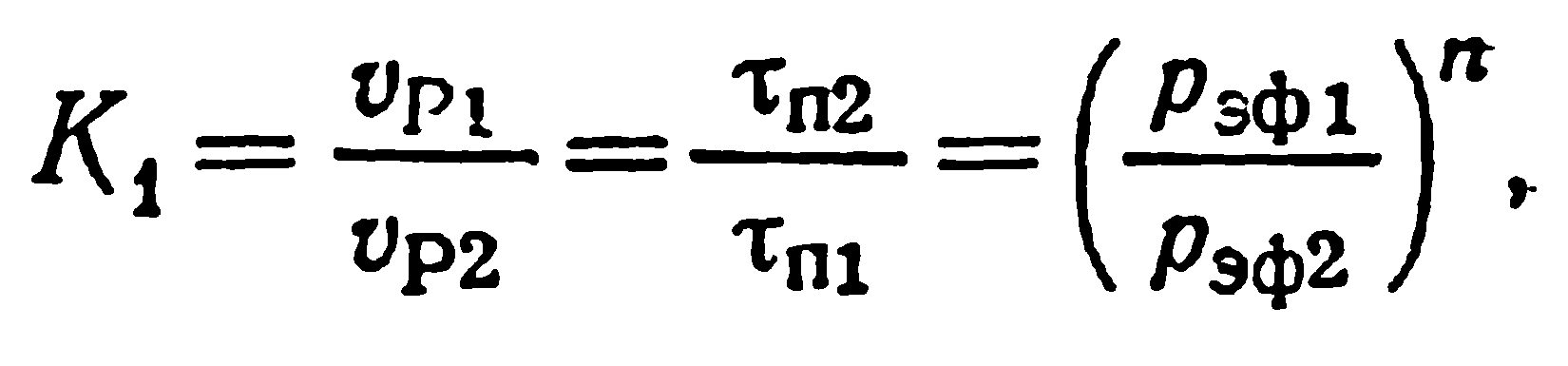

Описанные выше теоретические уравнения и эмпирические зависимости среднего времени от коэффициента пористости можно использовать лишь при приведении скорости или интервального времени пробега упругих волн к условиям естественного залегания пород, т. е. к эффективному напряжению (р—рПл) и пластовой температуре Т. Для этого может быть использовано выражение [7, 15]:

![]()

![]()

![]()

Наиболее

существенное влияние на упругие свойства

осадочных пород оказывает эффективное

напряжение. С увеличением эффективного

напряжения скорость упругих волн

возрастает. Для приведения упругих

свойств к единому эффективному напряжению

![]() часто

применяют следующее выражение (В. М.

Добрынин, 1965):

часто

применяют следующее выражение (В. М.

Добрынин, 1965):

где n — эмпирический показатель степени, зависящий от сцементированности, глинистости и характера насыщенности пород. Величина п изменяется от 0,02 для крепко сцементированных пород до 0,2 для рыхлых газонасыщенных песчаников. Ее величина для пород определенной литологии определяется экспериментально. Для водонасыщенных песчаников и алевролитов л=0,051—0,067; для известняков — 0,021—0,029 и для доломитов 0,038—0,045 [3]. Коэффициент К2 учитывает влияние сжимаемости минеральных зерен пород. В пористых породах его часто можно принять равным единице. Коэффициент Кз учитывает уменьшение скорости упругих волн с температурой. При увеличении температуры от 20 до 250°С уменьшение скорости составляет около 5%, а в глинистых породах достигает 20% [7].

Н а

рис. 83 изображены зависимости коэффициента

сжимаемости пор разных по литологии

пород с первичной пористостью в

зависимости от эффективного напряжения.

Эти данные получены многими авторами

экспериментально при изучении кернов.

Видна общая закономерность— с увеличением

эффективного напряжения сжимаемость

уменьшается

а

рис. 83 изображены зависимости коэффициента

сжимаемости пор разных по литологии

пород с первичной пористостью в

зависимости от эффективного напряжения.

Эти данные получены многими авторами

экспериментально при изучении кернов.

Видна общая закономерность— с увеличением

эффективного напряжения сжимаемость

уменьшается