- •Перечень вопросов к экзамену по петрофизике

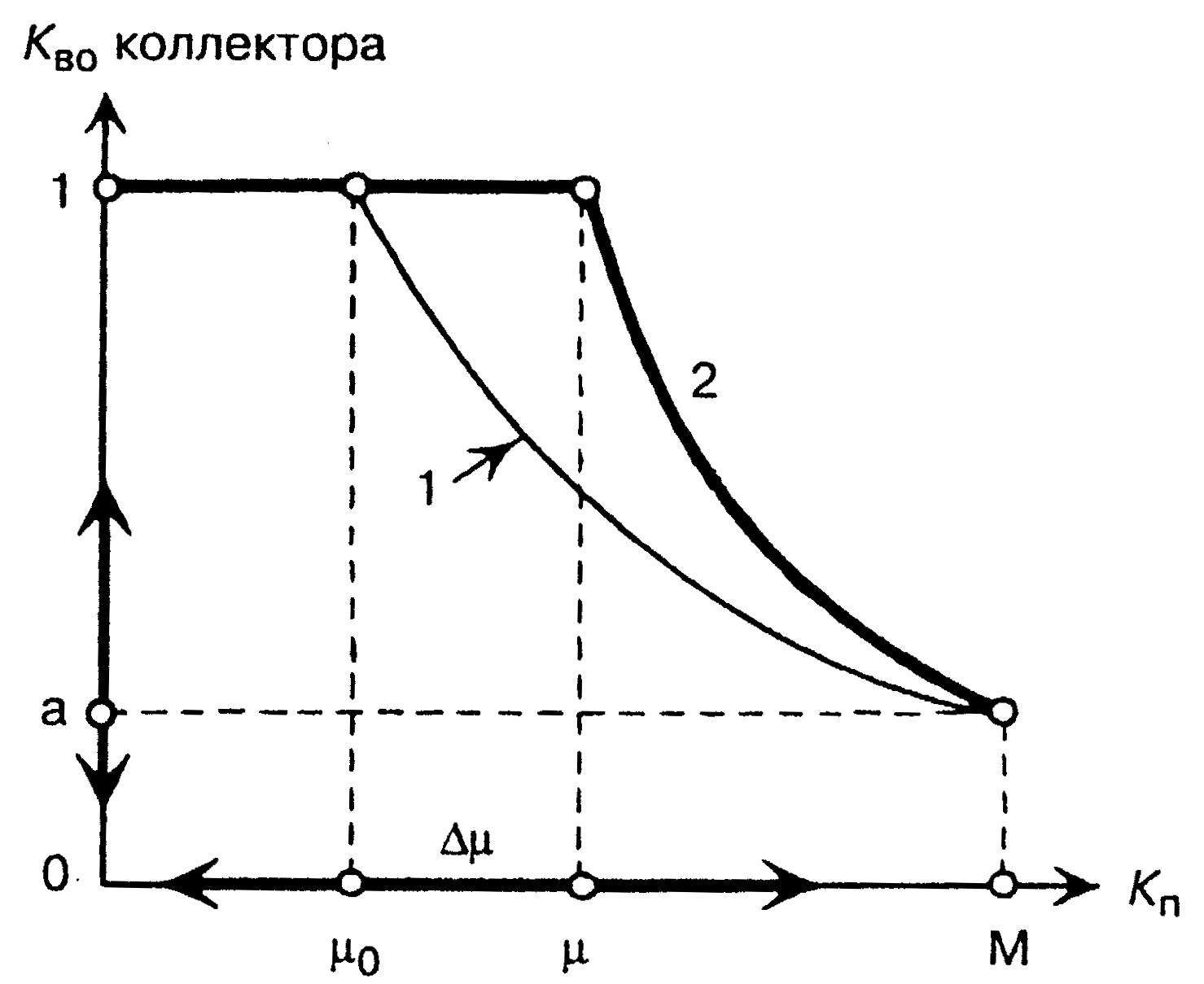

- •1. Обоснование граничных значений пористости и проницаемости коллектора по результатам исследования керна

- •2. Влияние глинистости на фэс терригенного коллектора

- •2. Учет глинистости при расчете емкостных свойств терригенного коллектора по данным гис.

- •3. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери в породах и связь с влажностью, пористостью и минеральным составом.

- •4. Характеристические свойства гамма-излучения, сопровождающего взаимодействия нейтронов с веществом горных пород -коллекторов нефти и газа.

- •5. Процессы намагничивания и магнитные характеристики осадочных горных пород.

- •Процессы и законы распределения тепла в горных породах. Основные тепловые характеристики.

- •Температуропроводность

- •7. Типы взаимодействий быстрых и тепловых нейтронов с веществом

- •13. Коэффициенты упругости минералов, скорость распространения в них волн

- •14. Упругие характеристики и скорость распространения упругих волн в идеально упругих сплошных средах и горных породах.

- •15. Уравнение среднего времени оценки пористости горных пород

- •Поглощение упругих волн в горных породах, коэффициенты поглощения и их зависимость от физических свойств пород.

- •Влияние на скорость распространения упругих волн пористости пород, характера насыщения, термобарических условий залегания.

- •Парные и множественные петрофизические связи, способы их получения и применения.

- •Связи типа «керн-керн», примеры применения.

- •18. Связи типа «геофизика-керн», «геофизика-геофизика» условия построения, примеры, достоинства и недостатки.

- •Влияние термобарических условий на характер петрофизических связей.

- •20. Гранулометрический состав; методы определения, влияние на свойства терригенного коллектора.

- •2 1. Методы определения емкости пустотного пространства

- •22. Характеристики структуры пустотного пространства; способы определения

- •23. Водонасыщенность горных пород. Методы определения водонасыщенности гп

- •24. Косвенные методы определения остаточной водонасыщенности пород в лаб. Условиях

- •25. Факторы состава породы и пластовых условий влияющие на уэс пород

- •26. Литолого-петрофизическая модель терригенного коллектора.

- •27. Петрофизическая основа построения модели минералогического состава породы по данным геофизических методов пористости.

- •28. Петрофизическая основа оценки нефтенасыщенности коллекторов по геофизическим методам (электрические, нейтронные, акустические методы гис).

- •29. Петрофизическая основа оценки пористости коллекторов по геофизическим методам.

- •32. Связь уэс нефте-водонасыщенной породы с петрофизическими характеристиками.

- •33. Влияние глинистости на электрические свойства породы – физические основы, способ учета.

- •34. Диффузионно-адсорбционные потенциалы горной породы. Их использование при каротаже.

27. Петрофизическая основа построения модели минералогического состава породы по данным геофизических методов пористости.

Петрофизическая модель метода - это выраженная в аналитической форме связь результирующей петрофизической хар-ки породы в целом с объемными содержаниями и петрофизическими характеристиками ее минеральных компонент (включая флюиды).

Петрофизическая модель продуктивного пласта описывает изменение его коллекторских, литологических, структурных и геофизических характеристик с учетом взаимосвязей между ними. С ее помощью можно:

а) найти граничные значения характеристик продуктивного пласта для выделения коллекторов и оценки характера их насыщения

б

)

построить двумерные связи геофизических

характеристик с открытой пористостью,

глинистостью, нефтегазонасыщенностью

и выявить изменение этих связей в

зависимости от вида цемента и минерализации

воды.

)

построить двумерные связи геофизических

характеристик с открытой пористостью,

глинистостью, нефтегазонасыщенностью

и выявить изменение этих связей в

зависимости от вида цемента и минерализации

воды.

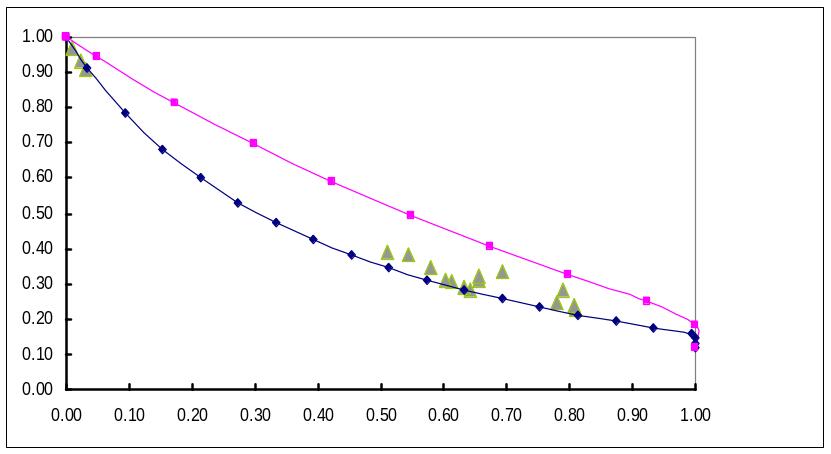

Зависимость коэффициента остаточной водонасыщенности коллекторов от их пористости Кво = f(Кп).

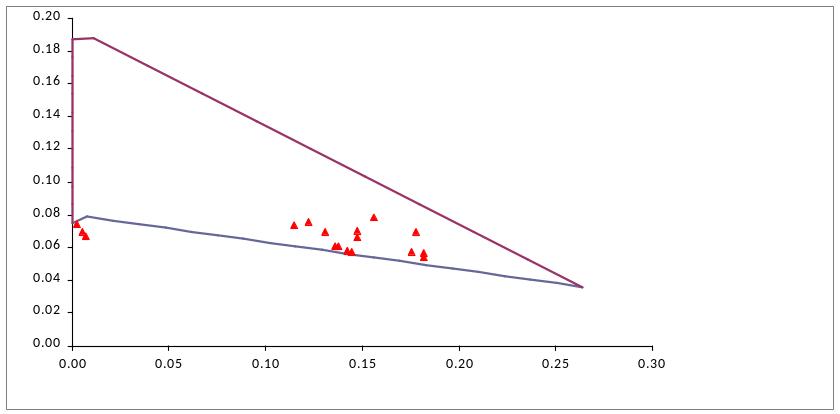

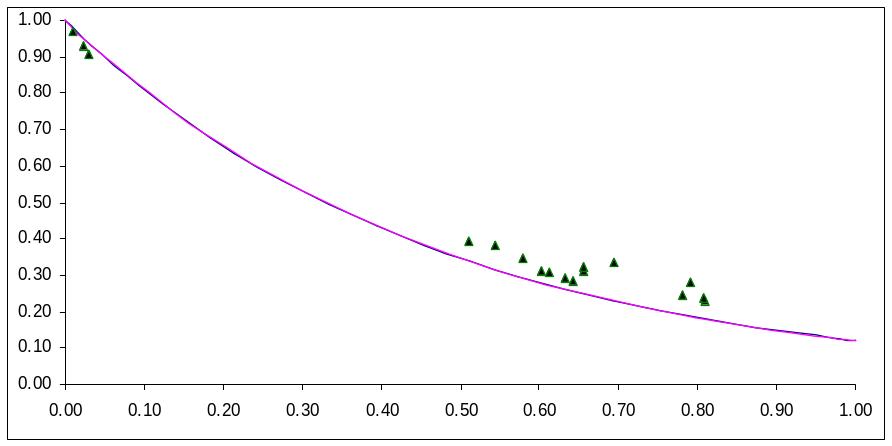

Зависимость коэффициента остаточной водонасыщенности коллекторов от петрофизического инварианта Кво = f(Ψ)

![]()

Зависимость Кво=a^Ψ

28. Петрофизическая основа оценки нефтенасыщенности коллекторов по геофизическим методам (электрические, нейтронные, акустические методы гис).

Метод сопротивлений для гидрофильных межзерновых коллекторов.

По удельному сопротивлению продуктивного коллектора получают коэффициент водонасыщения Кв пор. В нефтенасыщенном кол-ре определяют к-т нефтенасыщения Кн = 1 - Кв.

1. Сначала определяют ρп по данным БЭЗ или индукционного метода.

2. Устанавливают значение Кп. По корреляционной связи Рп – Кп находят Рп и вычисляют ρвп = Рп*ρв. Или находят Рп по диаграммам БЭЗ или ИК, если скважина пересекла пласт в водонефтяной зоне.

3. Рассчитывают Рн. По зависимости Рн = f(Кв) для данного класса коллектора, находят величину Кв.

4. Кн = 1-Кв.

Методы сопротивления и СП для слоистых терригенных коллекторов.

Удельное сопротивление продуктивного слоистого коллектора определяется из уравнения:

![]() (*), где ρнп – сопротивление нефтенасыщенного

прослоя, ρгл – глинистого прослоя, χгл

– доля общей мощности слоистого

коллектора, приходящаяся на глинистые

прослои. Но такие прослои глин в пачке

можно выделить только по микроэлектрическим

методам (МБК и др.), которые не дают

информации о неизменной части коллектора.

А по БЕЗ и ИК удается определить лишь

интегральное значение удельного

сопротивления ρп.

(*), где ρнп – сопротивление нефтенасыщенного

прослоя, ρгл – глинистого прослоя, χгл

– доля общей мощности слоистого

коллектора, приходящаяся на глинистые

прослои. Но такие прослои глин в пачке

можно выделить только по микроэлектрическим

методам (МБК и др.), которые не дают

информации о неизменной части коллектора.

А по БЕЗ и ИК удается определить лишь

интегральное значение удельного

сопротивления ρп.

Но если известен параметр χгл по данным СП, то можно решить ур-е (*) относительно ρнп с последующим определением Кв.

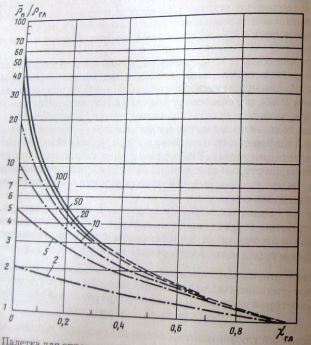

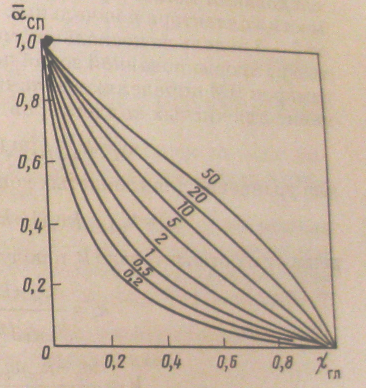

1

)Палетка

для определения 2)Палетка для

)Палетка

для определения 2)Палетка для

ρнп по значению ρп пачки и определения п-ра

χгл в слоистом глинистом ρгл по величине

коллекторе. αсп в сл.гл.кол-ре.

Импульсный нейтронный метод.

По методам ИННМ, ИНГМ в обсаженных неперфорированных скважинах для терригенных высокопористых карбонатных коллекторов с пористостью более 20% и Св> 50-100 г/л.

Физическая основа определения Кн по ИНМ:

![]() , а для глинистых коллекторов добавляется

, а для глинистых коллекторов добавляется

![]() .

.

Это уравнение решается относительно Кн.

Где τп, τв, τн, τгл, τск – среднее время жизни тепловых нейтронов соответственно для коллекторов, пластовой воды, нефти, глинистого цемента и скелета. Параметры τск и τгл для минералов и жидкости: Кварц (1100), Кальцит (630), Каолинит (360), Пресная вода (207), Нефть (210), Пластовая вода разной минерализации (40-200) и др.

Значения Кп и Кгл берутся из других методов ГИС. Параметр τв зависит от минерализации. А τн зависит от состава нефти (С, Н). Если скелет имеет сложный состав, то расчетная формула дополняется значениями объемного содержания компонентов и соотв. параметрами τ.

Данный метод не работает в пресной пластовой или закачиваемой воде (τн= τв в этом случае).

Акустические методы.

Определение характера насыщенности (в т.ч. ВНК) (по динамическим параметрам – амплитуда, затухание). Амплитуда продольных волн в нефтенасыщенной части пласта (по сравнению с водонасыщенной) уменьшается почти в 4 раза, а амплитуда поперечных – увеличивается в 3 раза.

Определение насыщенности коллектора по кинематическим параметрам (время вступления волны, скорость распространения волн, интервальное время). Физическая основа – различие в сжимаемости матрицы коллектора и насыщающих флюидов. Больше всего сжимаем газ, меньше всего – скелет (минералы). С помощью значений интервальных времен продольных и поперечных преломленных волн (по данным низкочастотного 10кГц АМ) и плотности

коллектора, можно рассчитать его упругие константы (коэф. Пуассона, полную объемную динамическую сжимаемость). Далее вычисляется индекс насыщения (ИН) – безразмерная величина, аналог параметра насыщения в методах электрометрии. Нормировку ИН проводят по водонасыщенному пласту, для которого его значение принимается = 1. Преимущество метода: использование относительных параметров, что позволяет отказаться от Кн, коэффициентов сжимаемости пор, матрицы, нефти и воды. Пример: в случае полностью нефтенасыщенного коллектора (Кн =1) величина ИН составляет 4,17, т.е. более чем в 4 раза превышает значение индекса насыщения для водонасыщенного пласта, на который нормированы его величины.