- •Перечень вопросов к экзамену по петрофизике

- •1. Обоснование граничных значений пористости и проницаемости коллектора по результатам исследования керна

- •2. Влияние глинистости на фэс терригенного коллектора

- •2. Учет глинистости при расчете емкостных свойств терригенного коллектора по данным гис.

- •3. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери в породах и связь с влажностью, пористостью и минеральным составом.

- •4. Характеристические свойства гамма-излучения, сопровождающего взаимодействия нейтронов с веществом горных пород -коллекторов нефти и газа.

- •5. Процессы намагничивания и магнитные характеристики осадочных горных пород.

- •Процессы и законы распределения тепла в горных породах. Основные тепловые характеристики.

- •Температуропроводность

- •7. Типы взаимодействий быстрых и тепловых нейтронов с веществом

- •13. Коэффициенты упругости минералов, скорость распространения в них волн

- •14. Упругие характеристики и скорость распространения упругих волн в идеально упругих сплошных средах и горных породах.

- •15. Уравнение среднего времени оценки пористости горных пород

- •Поглощение упругих волн в горных породах, коэффициенты поглощения и их зависимость от физических свойств пород.

- •Влияние на скорость распространения упругих волн пористости пород, характера насыщения, термобарических условий залегания.

- •Парные и множественные петрофизические связи, способы их получения и применения.

- •Связи типа «керн-керн», примеры применения.

- •18. Связи типа «геофизика-керн», «геофизика-геофизика» условия построения, примеры, достоинства и недостатки.

- •Влияние термобарических условий на характер петрофизических связей.

- •20. Гранулометрический состав; методы определения, влияние на свойства терригенного коллектора.

- •2 1. Методы определения емкости пустотного пространства

- •22. Характеристики структуры пустотного пространства; способы определения

- •23. Водонасыщенность горных пород. Методы определения водонасыщенности гп

- •24. Косвенные методы определения остаточной водонасыщенности пород в лаб. Условиях

- •25. Факторы состава породы и пластовых условий влияющие на уэс пород

- •26. Литолого-петрофизическая модель терригенного коллектора.

- •27. Петрофизическая основа построения модели минералогического состава породы по данным геофизических методов пористости.

- •28. Петрофизическая основа оценки нефтенасыщенности коллекторов по геофизическим методам (электрические, нейтронные, акустические методы гис).

- •29. Петрофизическая основа оценки пористости коллекторов по геофизическим методам.

- •32. Связь уэс нефте-водонасыщенной породы с петрофизическими характеристиками.

- •33. Влияние глинистости на электрические свойства породы – физические основы, способ учета.

- •34. Диффузионно-адсорбционные потенциалы горной породы. Их использование при каротаже.

Влияние термобарических условий на характер петрофизических связей.

Влияние пластовых условий на характер петрофизических зависимостей типа керн — керн

И спользование

зависимости параметра пористости от

коэффициента пористости Pп =

f(kп)

с учетом термобарических факторов может

изменить определяемые коэффициенты

пористости это сравнению с зависимостью,

построенной при атмосферных условиях.

Воздействие эффективного напряжения

вызывает существенное увеличение

параметра пористости вследствие

уменьшения коэффициента пористости и

увеличения извилистости токопроводящих

путей, что вызывает увеличение структурного

показателя т в уравнении Pп=

am/kпm,

где am —

константа для данного типа отложений,

которая при этом изменяется мало.

Пластовое давление сказывается

незначительно, особенно для коллекторов,

и им можно пренебречь. Температура

вызывает снижение параметра пористости

вследствие изменения поверхностной

проводимости, наиболее существенное

для глинистых пород, насыщенных водами

низкой минерализации. Это приводит к

уменьшению структурного

показателя m, которое

может частично компенсировать его

увеличение за счет эффективного

напряжения.

спользование

зависимости параметра пористости от

коэффициента пористости Pп =

f(kп)

с учетом термобарических факторов может

изменить определяемые коэффициенты

пористости это сравнению с зависимостью,

построенной при атмосферных условиях.

Воздействие эффективного напряжения

вызывает существенное увеличение

параметра пористости вследствие

уменьшения коэффициента пористости и

увеличения извилистости токопроводящих

путей, что вызывает увеличение структурного

показателя т в уравнении Pп=

am/kпm,

где am —

константа для данного типа отложений,

которая при этом изменяется мало.

Пластовое давление сказывается

незначительно, особенно для коллекторов,

и им можно пренебречь. Температура

вызывает снижение параметра пористости

вследствие изменения поверхностной

проводимости, наиболее существенное

для глинистых пород, насыщенных водами

низкой минерализации. Это приводит к

уменьшению структурного

показателя m, которое

может частично компенсировать его

увеличение за счет эффективного

напряжения.

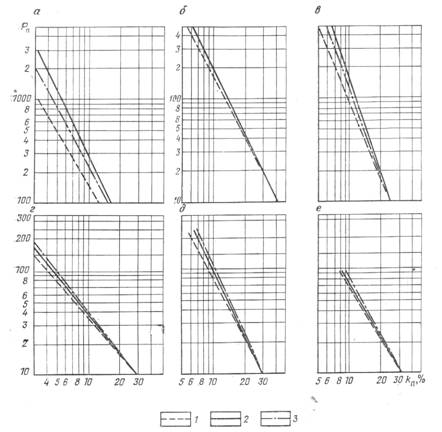

Рис 16 44 Влияние термобарических условий на зависимость параметра пористости от коэффициента пористости пород: а — доломиты месторождения Осташковичи (БССР); б — карбонатные породы Волгоградской области (И. А. Доброквашин, 1976 г.); в — кварцевые песчаники Волгоградской области Ш. Б. Мулин. 1976 г.); 1-при атмосферных условиях измерения; 2 —при эффективном напряжении на глубине залегания; 3— при эффективном напряжении и температуре на глубине залегания

На рис. 16.44 изображены результаты экспериментальных исследований влияния пластовых условий на зависимость Рп= = f(kп) осадочных пород. Видно, что в доломитах, образующих матрицу трещинно-кавернозного коллектора месторождения. Осташковичи [60], существенно увеличивается структурный показатель при сжатии и нагревании (рис. 16.44,а). Для карбонатных пород и кварцевых девонских песчаников Волгоградской области, чистых от глинистых примесей, также увеличивается наклон линии зависимости при воздействии обоих факторов, но на меньшую величину (рис. 16.44, б, в]. В кварцево-полевошпатовых песчаниках Предкарпатья и полимиктовых песчаниках Западной Сибири наблюдается уменьшение показателя m при нагревании до пластовой температуры, которое частично компенсирует действие эффективного напряжения (рис. 16.44,г,д). Для пород пласта АВ1(рис. 16.44, е) компенсация почти полная, что связано с повышенной глинистостью этих отложений.

В целом можно сказать, что неучет пластовых условии может приводить к погрешности в определении пористости по данным электрометрии скважин на величину до 2% в сторону занижения. Относительная погрешность при этом уменьшается с ростом пористости изучаемых отложений и для песчано-глинистых коллекторов с пористостью 15—25% составляет 10—15%.

Рн = f (Кв). Зависимость параметра насыщенности от коэффициента водонасыщенности в пластовых условиях можно построить, если учесть влияние термобарических факторов на электрическое сопротивление и водонасыщенность породы. Практическая трудность такого подхода заключается в необходимости смоделировать естественное распределение внутрипоровой воды в породе. Такая попытка, предпринятая в работе [64], показала, что параметр насыщенности практически не зависит от эффективного давления, по крайней мере, для гидрофильных, слабоглинистых терригенных пород. В описываемом эксперименте нет данных об изменении водонасыщенности изученных образцов, однако исходя из ее оценки по формуле (16.6) можно предположить, что изменение водонасыщенности для коллекторов не превышает 1—2% и им в первом приближении можно пренебречь. Таким образом, можно предположить, что зависимость Pн = f(kв) сравнительно устойчива к изменению пластовых условий, по крайней мере, для слабоглинистых коллекторов, если при этом не нарушается естественная смачиваемость породы.

Зависимость интервального времени от пористости τ = f(kв) в пластовых условиях можно получить исходя из данных о влиянии термобарических условий на скорость продольных волн и коэффициент пористости. Данные показывают, что эта зависимость с учетом термобарических факторов меняется весьма существенно по сравнению с таковой при атмосферных условиях. Если этот факт не учитывать при интерпретации данных AM, то можно получить очень большие ошибки в определении пористости, достигающие 50%.

Наиболее существенно зависимость меняется при учете эффективного напряжения, так как скорость продольных волн при сжатии возрастает вследствие не только сокращения пористости, по и главным образом увеличения контактной жесткости между зернами породообразующих минералов (рис. 16.45, 16.46). Давление внутрипоровой жидкости (при постоянном рэф) сказывается незначительно, так как упругие свойства минералов мало зависят от гидростатического давления в диапазоне, характерном для большинства месторождений нефти и газа. То же самое, по крайней мере для не очень глинистых коллекторов, можно сказать о температуре.

В заключение необходимо отметить, что неучет пластовых условий, характерных для естественного залегания коллекторов, может приводить к занижению или завышению величины запасов нефти и газа в зависимости от того, каким методом определяют подсчетные параметры. Например, если емкостные свойства коллектора определяют по результатам исследования керна лабораторными методами в атмосферных условиях, то ошибка при подсчете запасов, возникающая только из-за неучета влияния пластовых условий на коэффициенты пористости и нефтенасыщенности, может достигать десятка процентов в сторону завышения запасов. При обосновании этих же подсчетных параметров по данным ГИС ошибка, возникающая вследствие неучета влияния пластовых условий на используемые эталонные зависимости типа керн — геофизика, может достигать 20%, а иногда более в сторону занижения запасов. Поправку не нужно вводить при использовании эталонных зависимостей типа геофизика — геофизика.