- •3Древнегреческая натурфилософия.

- •4Античная философия классического периода. Софисты, Сократ.

- •12. Философия Сократа.

- •5.Учение Платона о бытии, душе, познании.

- •6. Учение Аристотеля о причинах, материи, форме.

- •7. Специфика средневековой философии.

- •1. Библейский традиционализм и ретроспективность.

- •9. Номинализм и реализм в схоластической философии средневековья

- •10. Антропоцентризм и гуманизм философской мысли Возрождения.

- •11. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц, ф. Бэкон).

- •12. Социальная философия французского Просвещения.

- •13. Критическая философия и. Канта(задачи, основные проблемы и понятия).

- •14. Система и метод философии Гегеля.

- •15 Сущность материалистического понимания истории, открытого к.Марксом. Понятие общественно-экономической формации.

- •Общественно-экономическая формация

- •16. Позитивизм и его исторические типы.

- •17. Волюнтаризм а. Шопенгауэра. Мир как воля и представление. Особенности иррационализма. Волюнтаризм а. Шопенгауэра.

- •18. Фрейд и развитие психоанализа.

- •Феноменология

- •42. Понятие герменевтики

- •43. Структурализм

- •20 Специфика русской философии. Русская философия конца XIX - начала XX веков. Религиозно-философский ренессанс.

- •23. Пространство и время как формы существования материи.

- •26. Категории диалектики. Сущность синергетики.

- •27. Принцип детерминизма. Категории причины и следствия, необходимости и случайности, возможности и действительности.

- •28. Происхождение человека. Труд, общение, речь как основные факторы антропосоциогенеза.

- •29. Психика и сознание. Понятие идеального.

- •35. Истина как цель познания. Критерии истинности.

- •36. Картины мира.

- •37. Научные революции и смены типов рациональности. Концепция смены научных парадигм т.Куна. Концепция развития научного знания к. Поппера.

- •38. Понятие общества. Основные сферы общественной жизни.

- •39. «Восстание масс» (Ортега-и-Гассет) и современное массовое общество.

- •40. Проблема типологии исторического процесса (о.Шпенглер, к.Маркс, а. Тойнби и др.).

- •41. Человечество перед лицом глобальных проблем.

- •42. Сущность, структура и социальные функции религии.

- •43. Основные проблемы философии искусства.

37. Научные революции и смены типов рациональности. Концепция смены научных парадигм т.Куна. Концепция развития научного знания к. Поппера.

В динамике научного знания особую роль играют этапы развития, связанные с перестройкой исследовательских стратегий, задаваемых основаниями науки. Эти этапы получили название научных революций. Основания науки обеспечивают рост знания до тех пор, пока общие черты системной организации изучаемых объектов учтены в картине мира, а методы освоения этих объектов соответствуют сложившимся идеалам и нормам исследования. Но по мере развития науки она может столкнуться с принципиально новыми типами объектов, требующими иного видения реальности по сравнению с тем, которое предполагает сложившаяся картина мира. Новые объекты могут потребовать и изменения схемы метода познавательной деятельности, представленной системой идеалов и норм исследования. В этой ситуации рост научного знания предполагает перестройку оснований науки. Последняя может осуществляться в двух разновидностях: а) как революция, связанная с трансформацией специальной картины мира без существенных изменений идеалов и норм исследования; б) как революция, в период которой вместе с картиной мира радикально меняются идеалы и нормы науки.

Наиболее общие виды научных революций в истории науки:

1) Внутридисциплинарные научные революции – происходящие в рамках отдельных научных дисциплин. Причинами подобных революций чаще всего служат переходы к изучению новых объектов и применение новых методов исследования.

2) Междисциплинарные научные революции – происходящие в результате взаимодействия и обмена научными идеями между различными научными дисциплинами. На ранних этапах истории науки такое взаимодействие осуществлялось путем переноса научной картины мира наиболее развитой научной дисциплины на новые, еще складывающиеся дисциплины. В современной науке междисциплинарное взаимодействие осуществляется иначе. Теперь каждая наука обладает самостоятельной картиной мира, поэтому междисциплинарное взаимодействие происходит при анализе общих черт и признаков прежних теорий и концепций.

3) Глобальные научные революции – наиболее известными из которых являются революции в естествознании, приводящие к смене научной рациональности.

Концепция смены научных парадигм Т.Куна

Конфликт парадигм, возникающий в периоды научных революций — это, прежде всего, конфликт разных систем ценностей, разных способов решения задач-головоломок, разных способов измерения и наблюдения явлений, разных практик, а не только разных картин мира.

Для любых парадигм можно найти аномалии, по мнению Куна, которые отметаются в виде допустимой ошибки либо же просто игнорируются и замалчиваются (принципиальный довод, который использует Кун для отказа от модели фальсифицируемости Карла Поппера как главного фактора научного достижения). Кун считает, что аномалии скорее имеют различный уровень значимости для учёных в отдельно взятое время. Например в контексте физики начала XX века некоторые учёные столкнулись с тем, что задача подсчитать апсиду Меркуриявоспринималась ими как более сложная, чем результаты эксперимента Майкельсона—Морли, а другие видели картину вплоть до противоположной. Куновская модель научного изменения в данном случае (и во многих других) отличается от модели неопозитивистов в том, что акцентирует значительное внимание на индивидуальности учёных, а не наабстрагировании науки в чисто логическую или философскую деятельность.

![]()

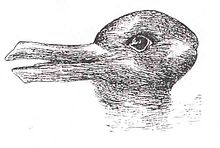

Кун предлагал оптическую иллюзию«заяц—утка» в качестве примера того, как смена парадигмы может вынудить рассматривать одну и ту же информацию совершенно иным образом.

Когда накапливается достаточно данных о значимых аномалиях, противоречащих текущей парадигме, согласно теории научных революций,научная дисциплина переживает кризис. В течение этого кризиса испытываются новые идеи, которые, возможно, до этого не принимались во внимание или даже были отметены. В конце концов формируется новая парадигма, которая приобретает собственных сторонников, и начинается интеллектуальная «битва» между сторонниками новой парадигмы и сторонниками старой.

Увеличение конкурирующих вариантов, готовность опробовать что-либо ещё, выражение явного недовольства, обращение за помощью к философии и обсуждение фундаментальных положений — все это симптомы перехода от нормального исследования к экстраординарному. (Т. Кун)

Примером из физики начала XX века может служить переход от максвелловского электромагнетического мировоззрения к эйнштейновскомурелятивистскому мировоззрению, который не произошёл ни мгновенно, ни тихо, а вместе с серией горячих дискуссий с приведением эмпирических данных и риторических и философских аргументов с обеих сторон. В итоге теория Эйнштейна была признана более общей. И вновь, как и в других случаях, оценка данных и важности новой информации прошла через призму человеческого восприятия: некоторые учёные восхищались простотой уравнений Эйнштейна, тогда как другие считали, что они более сложны, чем теория Максвелла. Аналогично, некоторые учёные находили изображения Эддингтона света, огибающего Солнце, убедительными, тогда как другие сомневались в их точности и интерпретации. Зачастую в качестве силы убеждения выступает само время и естественное исчезновение носителей старого убеждения

Концепция развития научного знания К. Поппера

Одна из проблем, существенно определивших развитие философии науки в начале

нашего века, получила название проблемы демаркации (этот термин был введен

Карлом Поппером). Речь идет об определении границ между наукой и ненаукой.

Сам Поппер характеризует свои интересы в этой области следующим образом: "В

то время меня интересовал не вопрос о том, "когда теория истинна?", и не

вопрос,"когда теория приемлема?" Я поставил перед собой другую проблему. Я

хотел провести различие между наукой и псевдонаукой, прекрасно зная, что

наука часто ошибается и что псевдонаука может случайно натолкнуться на

истину."[2]

Наиболее распространенный ответ на этот вопрос состоял в том, что наука

отличается от псевдонауки или от "метафизики" своей опорой на факты, своим

эмпирическим методом.

Реализм составляет сердцевину попперовской философии науки, известной в

качестве метода предположений и опровержений. Предполагая объективные

реалии (космос, природу, человеческое общество), Поппер настаивает, что

пропагандируемый им критицизм обеспечивает действительное обновление

знания. Если бы научные споры и дебаты велись в сфере чистой мысли, они

были бы схоластикой и казуистикой. Критицизм зиждется на вопросах

исследователя, задаваемых путем экспериментирования природе. Природа,

правда, не может дать утвердительный ответ по поводу справедливости какой-

либо из теорий, она может сказать только “нет”. Однако сопротивляемость

теории настойчивым и изощренным попыткам ее опровергнуть определяет ее

рейтинг.

Из сказанного уже ясно, что реализм Поппера, так сказать, аскетический. Он

не только не видит в объективной реальности книги, написанной на каком-

нибудь, пусть самом абстрактном языке, но и структуры, направляющей

познание. Поппер настойчиво предупреждает, что его антиидеалистический

реализм не следует смешивать с антиноминалистическим эссенциализмом: свой

реализм он называет “третьей точкой зрения”.

Космогонический подход к науке, настраивающий на целостное и

самосогласованное научное мировоззрение, не был характерен для раннего

Поппера (до “Логики научного открытия”). Однако и молодой Поппер в отличие

от позитивистов, с которыми он был близок, неизменно подчеркивал

конструктивную роль метафизики, трактующей о высших принципах (причинах,

основаниях) бытия. Если позитивисты считали метафизические конструкции

неосмысленными, то Поппер — просто недостаточно разработанными в плане

эмпирической проверяемости. “Я не думаю, — пишет Поппер, — что найдется

много аргументов в пользу борьбы с метафизикой в целом или в пользу

ожидания чего-либо полезного от этой борьбы. Конечно, проблему демаркации

науки и метафизики необходимо решать. Однако следует признать, что многие

метафизические системы привели к важным научным результатам. В этой связи я

могу упомянуть систему Демокрита, а также систему Шопенгауэра, которая

весьма напоминает систему Фрейда... В то же время я полагаю, что надо

бороться с метафизическими системами, которые очаровывают и сбивают нас с

толку. Очевидно также, что нам следует делать то же самое с

неметафизическими или антиметафизическими системами, если они проявляют

такую же опасную тенденцию”[5]

В предисловии к “Логике научного открытия” Поппер уже характеризует свою

философию науки как причастную к космологии — “познанию мира, включая нас

самих (и наше знание) как часть этого мира”. “Вся наука, — пишет Поппер, —

есть космология, и для меня значение философии не в меньшей степени, чем

науки, состоит исключительно в том вкладе, который она вносит в ее

разработку”[6]

В Постскриптуме к “Логике научного открытия”, в частности в публикуемом

здесь томе этого Постскриптума, ставится также космологическая проблема,

ставится даже более традиционно:

“Великая задача естественных наук и натуральной философии — набросать

когерентную и понимаемую картину мира”.[7] Поппер отдает здесь, по крайней

мере отчасти, дань настроению, выраженному Э.Шредингером в связи с тем

диссонансом в физическом мировоззрении, который возник из-за квантовой

механики в ее копенгагенской интерпретации. “Та теоретическая наука, —

писал Шредингер, — которая не признает, что ее построения, актуальнейшие и

важнейшие, служат в итоге для включения в концепции, предназначенные для

усвоения образованной прослойкой общества и превращения в органическую

часть общей картины мира, теоретическая наука..., представители которой

внушают друг другу идеи на языке, понятном в лучшем случае малой группе

близких попутчиков, ... обречена на бессилие и паралич, сколько бы не

поддерживался этот стиль для избранных...”[8]

Поппер не так суров в своем осуждении элитарной “игры в бисер”. Тем не

менее его идеалом является открытая наука в открытом обществе,

поддерживающем свободу критики, составляющей существо научной деятельности.

Открытость же науки означает участие ученых в философских дискуссиях и

разработке того, что Поппер называет “метафизическими исследовательскими

программами”. Наука будет открытой системой, если ученые будут с уважением

относиться к философии и здравому смыслу. Отсюда, разумеется, не следует

требование некритически воспринимать философские доктрины и постулаты

здравого смысла. Как и научные “истины”, философские концепции должны

постоянно доказывать свое право на существование, участвуя в конкурентной

борьбе и подвергаясь критическому испытанию на смелость, ясность,

продуктивность и т.д. Здравый смысл полезен и подозрителен одновременно.