- •Вопросы для подготовки к экзамену по курсу "Общая химия"

- •Химия как предмет естествознания.

- •Классы неорганических соединений.

- •Основания.

- •Получение

- •Оксиды Классификация

- •Получение

- •Химические свойства

- •Кислоты.

- •Получение

- •Химические свойства

- •Классификация

- •3. Основные положения атомно-молекулярного учения.

- •Основные законы химии (закон сохранения, постоянства состава, кратных отношений, Авогадро).

- •Закон эквивалентов.

- •Строение атома.

- •Квантовые числа.

- •Принцип Паули.

- •Правило Хунда.

- •Правило Клечковского.

- •11. Периодический закон д.И. Менднлеева.

- •12. Структура периодической системы

- •13. Химическая связь. Виды химических связей. 14.Ионная связь. 15.Ковалентная связь.

- •16. Межмолекулярное взаимодействие

- •17. Комплексные соединения

- •Классификация По заряду комплекса

- •19. Закон Гесса, следствие закона Гесса.

- •20. Скорость гомогенных химических реакций.

- •6.1.1 Зависимость скорости реакции от концентрации веществ

- •6.1.2. Особенности кинетики гетерогенных реакций

- •6.1.3. Зависимость скорости реакции от температуры

- •6.1.4. Уравнение Аррениуса

- •6.1.5. Энергия активации

- •6.1.6. Предэкспоненциальный множитель

- •6.1.7. Зависимость скорости реакции от катализатора

- •6.1.8. Гомогенный катализ

- •6.1.9. Гетерогенный катализ

- •21. Скорость гетерогенных химических реакций.

- •22. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.

- •23. Обратные процессы. Химическое равновесие.

- •24. Принцип Ле-Шателье. Влияние параметров реакции на смещение равновесия.

- •27. Растворы неэлектролитов, их общие свойства, способы выражения концентрации.

- •28. Закон Рауля

- •29. Закон Вант-Гоффа.

- •30. Закон генри

- •31. Температура кипения и замерзания растворов.

- •32. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты.

- •33. Водородный показатель

- •34.Гидролиз солей

- •35. Дисперсные системы и их классификация.

- •36.Строение мицеллы.

- •37. Кристаллическое и аморфное состояние вещества.

- •38. Общие свойства металлов. Стандартный электродный потенциал.

- •39. Методы получения металлов.

- •40. Электролиз. Законы электролиза.

- •41) Гальванические элементы.

- •42) Коррозия металлов.

- •43)Методы защиты от коррозии.

- •44) Сплавы. Основные типы двухкомпонентных диаграмм состония.

- •45) Минеральные вяжущие вещества, их химический состав.

- •46) Классификация органичесих соединений.

- •47. Высокомолекулярные соединения. Процессы полимеризации и поликонденсации.

- •48. Химия s-элемнтов

- •49)Химия р-элементов

- •50)Химия d-элементов

17. Комплексные соединения

Комплексные соединения (лат. complexus — сочетание, обхват) или координационные соединения (лат. co — «вместе» и ordinatio — «упорядочение») — частицы (нейтральные молекулы или ионы), которые образуются в результате присоединения к данному иону (или атому), называемому комплексообразователем, нейтральных молекул или других ионов, называемых лигандами. Теория комплексных соединений (координационная теория) была предложена в 1893 г. А. Вернером.

Комплексные соединения мало диссоциируют в растворе (в отличие от двойных солей). Комплексные соединения могут содержать комплексный малодиссоциирующий анион ([Fe(CN)6]3−), комплексный катион ([Ag(NH3)2]+), либо вообще не диссоциировать на ионы (соединения типа неэлектролитов, например карбонилы металлов). Комплексные соединения разнообразны и многочисленны.

Классификация По заряду комплекса

1) Катионные комплексы образованы в результате координации вокруг положительного иона нейтральных молекул (H2O, NH3 и др.).

[(Zn(NH3)4)]Cl2 — хлорид тетраамминцинка(II) [Co(NH3)6]Cl2 — хлорид гексаамминкобальта(II)

2) Анионные комплексы: в роли комплексообразователя выступает атом с положительной степенью окисления, а лигандами являются простые или сложные анионы.

K2[BeF4] — тетрафторобериллат(II) калия Li[AlH4] — тетрагидридоалюминат(III) лития K3[Fe(CN)6] — гексацианоферрат(III) калия

3) Нейтральные комплексы образуются при координации молекул вокруг нейтрального атома, а также при одновременной координации вокруг положительного иона — комплексообразователя отрицательных ионов и молекул.

[Ni(CO)4] — тетракарбонилникель [Pt(NH3)2Cl2] — дихлородиамминплатина(II)

По числу мест, занимаемых лигандами в координационной сфере

![]()

Структура комплексного иона, образованного катионом металла и анионом ЭДТА

1) Монодентатные лиганды. Такие лиганды бывают нейтральными (молекулы Н2О, NH3, CO, NO и др.) и заряженными (ионы CN−, F−, Cl−, OH−, SCN−, S2O32− и др.).

2) Бидентатные лиганды. Примерами служат лиганды: ион аминоуксусной кислоты H2N — CH2 — COO−, оксалатный ион −O — CO — CO — O−, карбонат-ион СО32−, сульфат-ион SO42−.

3) Полидентатные лиганды. Например, комплексоны — органические лиганды, содержащие в своём составе несколько групп −С≡N или −COOH (этилендиаминтетрауксусная кислота — ЭДТА). Циклические комплексы, образуемые некоторыми полидентатными лигандами, относят к хелатным (гемоглобин и др.).

По природе лиганда

1) Аммиакаты — комплексы, в которых лигандами служат молекулы аммиака, например: [Cu(NH3)4]SO4, [Co(NH3)6]Cl3, [Pt(NH3)6]Cl4 и др.

2) Аквакомплексы — в которых лигандом выступает вода: [Co(H2O)6]Cl2, [Al(H2O)6]Cl3 и др.

3) Карбонилы — комплексные соединения, в которых лигандами являются молекулы оксида углерода(II): [Fe(CO)5], [Ni(CO)4].

4) Ацидокомплексы — комплексы, в которых лигандами являются кислотные остатки. К ним относятся комплексные соли: K2[PtCl4], комплексные кислоты: H2[CoCl4], H2[SiF6].

5) Гидроксокомплексы — комплексные соединения, в которых в качестве лигандов выступают гидроксид-ионы: Na2[Zn(OH)4], Na2[Sn(OH)6] и др.

Номенклатура

1) В названии комплексного соединения первым указывают отрицательно заряженную часть — анион, затем положительную часть — катион.

2) Название комплексной части начинают с указания состава внутренней сферы. Во внутренней сфере прежде всего называют лиганды — анионы, прибавляя к их латинскому названию окончание «о». Например: Cl− — хлоро, CN− — циано, SCN− — тиоцианато, NO3− — нитрато, SO32− — сульфито, OH− — гидроксо и т. д. При этом пользуются терминами: для координированного аммиака — аммин, для воды — аква, для оксида углерода(II) — карбонил.

3) Число монодентатных лигандов указывают греческими числительными: 1 — моно (часто не приводится), 2 — ди, 3 — три, 4 — тетра, 5 — пента, 6 — гекса. Для полидентатных лигандов (например, этилендиамин, оксалат) используют бис-, трис-, тетракис- и т. д.

4) Затем называют комплексообразователь, используя корень его латинского названия и окончание -ат, после чего римскими цифрами указывают (в скобках) степень окисления комплексообразователя.

5) После обозначения состава внутренней сферы называют внешнюю сферу.

6) В названии нейтральных комплексных частиц комплексообразователь указывается в именительном падеже, а степень его не указывается, так как она однозначно определяется, исходя из электронейтральности комплекса.

Примеры:

K3[Fe(CN)6] — гексацианоферрат(III) калия

(NH4)2[PtCl4(OH)2] — дигидроксотетрахлороплатинат(IV) аммония

[Сr(H2O)3F3] — трифторотриаквахром

[Сo(NH3)3Cl(NO2)2] — динитритохлоротриамминкобальт

[Pt(NH3)4Cl2]Cl2 — хлорид дихлоротетраамминплатины(IV)

[Li(H2O)4]NO3 — нитрат тетрааквалития

18. Основные понятия химической термодинамики 1.1 Основные понятия Термодинамической системой называют тело или группу тел, находящихся в энергетическом взаимодействии и мысленно или физически отделённых от окружающих тел, которые называются внешней или окружающей средой. Классификация систем: 1) по возможности тепло- и массообмена: изолированные, закрытые, открытые. Изолированная система не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией. Закрытая система обменивается с окружающей средой энергией, но не обменивается веществом. Открытая система обменивается с окружающей средой и веществом и энергией. Понятие изолированной системы используется в физической химии как теоретическое. 2) по внутренней структуре и свойствам: гомогенные и гетерогенные. Гомогенной называется система, внутри которой нет поверхностей, делящих систему на части, различные по свойствам или химическому составу. Примерами гомогенных систем являются водные растворы кислот, оснований, солей; смеси газов; индивидуальные чистые вещества. Гетерогенные системы содержат внутри себя естественные поверхности. Примерами гетерогенных систем являются системы, состоящие из различных по агрегатному состоянию веществ: металл и кислота, газ и твёрдое вещество, две нерастворимые друг в друге жидкости. Фаза – это гомогенная часть гетерогенной системы, имеющая одинаковый состав, физические и химические свойства, отделённая от других частей системы поверхностью, при переходе через которую свойства системы меняются скачком. Фазы бывают твёрдые, жидкие и газообразные. Гомогенная система всегда состоит из одной фазы, гетерогенная – из нескольких. По числу фаз системы классифицируются на однофазные, двухфазные, трёхфазные и т.д. Компонент – всякое вещество, входящее в систему, которое из неё можно выделить и которое может существовать отдельно от системы. По числу компонентов системы классифицируются на однокомпонентные, двухкомпонентные, трёхкомпонентные и т.д. Свойства системы в физической химии могут быть описаны заданием параметров системы. В качестве параметров чаще всего выступают температура (Т), давление (Р), объём (V), количество вещества (ν) и другие. Если параметры системы постоянны, говорят, что система находится в состоянии равновесия. Если параметры системы меняются, то в системе протекает термодинамический процесс. Процесс называют равновесным, если его можно представить как ряд последовательных равновесных состояний системы. В противном случае говорят о неравновесном процессе. Различают обратимые и необратимые процессы. Обратимым называют равновесный процесс, который может в одних и тех же условиях самопроизвольно протекать как в прямом, так и в обратном направлениях. К необратимым процессам относятся неравновесные и несамопроизвольные процессы. Процессы могут быть: изотермическими (протекают при Т=const), изобарическими (Р=const), изохорическими (V=const), адиабатическими (протекают без теплообмена с окружающей средой). Наибольшее значение в химической термодинамике имеют изобарно-изотермические (Р,Т=const) и изохорно-изотермические (V,Т=const) процессы. Именно в таких условиях протекают все химические реакции.

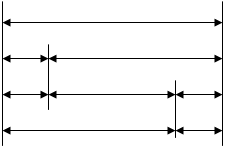

1.2 Основные величины Теплота (Q) – энергия, которая передаётся одной системой другой при их взаимодействии, зависящая только от температур этих систем. Работа (A) – энергия, передаваемая одной системой другой, зависящая от наличия силового поля или внешнего давления, под действием которого система меняет свой объём. В последнем случае говорят о работе сил расширения. Правило знаков для теплоты и работы: теплота считается положительной, если она подводится к системе из окружающей среды (поглощённая теплота) и отрицательной в противоположном случае (отданная теплота); работа считается положительной, если она совершается системой над окружающей средой, и отрицательной, если работу совершает окружающая среда над системой. Внутренняя энергия (U) – запас энергии системы. Включает в себя все виды энергии, связанные со строением системы, и не включает кинетическую и потенциальную энергии системы как целого. Так как абсолютных знаний о строении вещества не существует, абсолютное значение внутренней энергии найти нельзя. Энтальпия – запас энергии системы в виде теплоты. Связана с внутренней энергией уравнением H = U + PV. Внутренняя энергия, энтальпия, теплота и работа измеряются в Дж/моль. Внутренняя энергия и энтальпия являются, а теплота и работа не являются функцией состояния системы. Функцией состояния системы называется функция, изменение которой зависит только от начального и конечного состояний системы и не зависит от пути перехода системы из начального в конечное состояние. Изменения термодинамических функций в химической термодинамике обозначаются по-разному. Если речь идёт о конечном (большом) изменении, то используют греческий символ ∆. Например, ∆Н, ∆U. Бесконечно малые изменения функций, являющихся функциями состояния системы, обозначают латинской буквой d (dU, dH). Если же функция не является функцией состояния системы, то её бесконечно малое изменение обозначается греческой буквой δ (δА, δQ). Изменения функций состояния системы рассчитываются как разность значений данной функции в конечном и исходном состояниях. Например, ∆Н = Н2 – Н1. Энтропия (S) – термодинамическая функция, количественно характеризующая степень беспорядка в системе. Является функцией состояния системы, измеряется в Дж/моль∙К. Энергия Гельмгольца (F) – функция состояния системы, характеризующая протекание химических процессов в изохорно-изотермических условиях. Энергия Гиббса (G) – функция состояния системы, характеризующая протекание химических процессов в изобарно-изотермических условиях. Энергии Гельмгольца и Гиббса измеряются в Дж/моль. Соотношение между основными термодинамическими функциями представлено на рис.1.

|

|

|

|

Н

PV U

PV F TS

G TS

Рисунок 1 - Соотношение между термодинамическими функциями

Теплоёмкость (С) – количество сообщённой системе теплоты, отнесённое к наблюдаемому при этом повышению температуры:

С =

Различают теплоёмкость при постоянном объёме СV и теплоёмкость при постоянном давлении СP:

СV =

где R = 8,314 Дж/моль∙К – универсальная газовая постоянная.

1.3 Законы термодинамики Законы термодинамики являются эмпирическими, т.е. установлены путём обобщения экспериментальных данных. Первоначально сформулированы для описания работы тепловых машин в середине XIX века. Впоследствии была установлена их универсальность. Первый закон термодинамики является частным случаем одного из важнейших законов естествознания – закона сохранения и превращения энергии. Применительно к описанию работы тепловых машин он утверждает, что нельзя создать тепловую машину, которая совершает механическую работу без затраты теплоты. Такая тепловая машина получила название вечного двигателя 1-го рода. Общенаучная формулировка первого закона термодинамики: Теплота, поглощённая системой, расходуется на изменение внутренней энергии и совершение системой работы: δQ = dU + δА Если единственным видом работы является работа сил расширения, то δQ = dU + PdV Важнейшим следствием первого закона термодинамики является закон Гесса, позволяющий рассчитывать тепловые эффекты химических реакций. Второй закон термодинамики определяет условия протекания самопроизвольных процессов. Его первоначальные формулировки касались описания работы тепловых машин. Некоторые из них: Постулат Клаузиуса: невозможен самопроизвольный переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому телу. Постулат Оствальда: невозможно создать такую тепловую машину, которая ВСЮ поглощённую теплоту превращает в работу (вечный двигатель второго рода). Общенаучная формулировка второго закона термодинамики: Существует функция состояния системы (энтропия), изменение которой следующим образом связано с поглощённой теплотой и температурой системы: δQ ≤ TdS для самопроизвольных процессов, δQ = TdS для обратимых процессов, δQ ≥ TdS для несамопроизвольных процессов. Второй закон термодинамики позволяет определить направление протекания химических реакций и условия установления химического равновесия. Третий закон термодинамики описывает протекание процессов при температурах, близких к нулю Кельвина. Он утверждает, что нельзя охладить систему до нуля градусов Кельвина. Абсолютный ноль недостижим. Важнейшим выводом из третьего закона термодинамики является положение о том, что энтропия любого вещества при 0оК равна нулю. Таким образом, в отличие от внутренней энергии и энтальпии значение энтропии вещества при любой температуре – абсолютная энтропия.

1.4 Термодинамические потенциалы Четыре функции состояния системы U, H, F, G объединены общим названием – термодинамические потенциалы. Для систем, состоящих из одного вещества, количество которого не меняется, можно записать: dU = TdS – PdV, U = f(S,V), dH = TdS + VdP, H = f(S,P), dF = -SdT – PdV, F = f(T,V), dG = -SdT + VdP, G = f(T,P). Переменные (S,V,P,T), от которых зависят термодинамические потенциалы, называются естественными переменными. Физический смысл дифференциалов термодинамических потенциалов зависит от того, какие из четырёх переменных постоянны. Если изменяются только две естественные переменные (S,V), а две другие (P,T) остаются постоянными, то изменение внутренней энергии (dU) означает обмен энергией между системой и окружающей средой и в виде теплоты (TdS), и в виде работы (PdV). Изменение энтальпии dH (при постоянных V и T) означает обмен энергией только в виде теплоты. Действительно, первое слагаемое TdS = δQ, а второе слагаемое VdP при V = const означает теплопередачу в изохорическом процессе. Изменение dF при постоянных S и P показывает, что происходит обмен энергией только в виде работы (SdT = δА в равновесном адиабатическом процессе). Изменение dG при постоянных S и V указывает на отсутствие обмена энергией между системой и окружающей средой. Условия самопроизвольности протекания процессов: dU ≤ 0 (S,V=const), dH ≤ 0 (S,P=const), dF ≤ 0 (T,V=const), dG ≤ 0 (T,P=const). В системе могут самопроизвольно протекать только процессы, сопровождающиеся уменьшением термодинамических потенциалов. Следовательно, все самопроизвольные процессы прекращаются только тогда, когда термодинамические потенциалы достигают минимальных значений и система приходит в состояние равновесия. Условиями равновесия являются: dU = 0, d2U>0 (S,V=const), dH = 0, d2H>0 (S,P=const), dF = 0, d2F>0 (T,V=const), dG = 0, d2G>0 (T,P=const). Наибольшее практическое значение имеют два последних условия, т.к. большинство химических реакций протекают в изохорно-изотермических и изобарно-изотермических условиях.