- •Лекция 4. Тема: «лопастные насосы».

- •Классификация лопастных насосов.

- •Устройство и принцип действия центробежных насосов.

- •3. Основное уравнение лопастных насосов.

- •Параллелограммы скоростей на входе и выходе из насоса.

- •4. Подача, мощность и кпд центробежного насоса

- •Подобие центробежных насосов. Коэффициент быстроходности

- •6. Осевые насосы.

- •Осевой насос с жестко закрепленными лопастями

- •7. Вихревые насосы.

6. Осевые насосы.

Осевые насосы имеют большую подачу и малый напор, поэтому они относятся к группе сверхбыстроходных насосов. Коэффициент быстроходности ns для таких насосов изменяется от 500 до 1000.

К достоинствам таких насосов можно отнести простоту и компактность конструкции, а также возможность перекачивания загрязненных жидкостей.

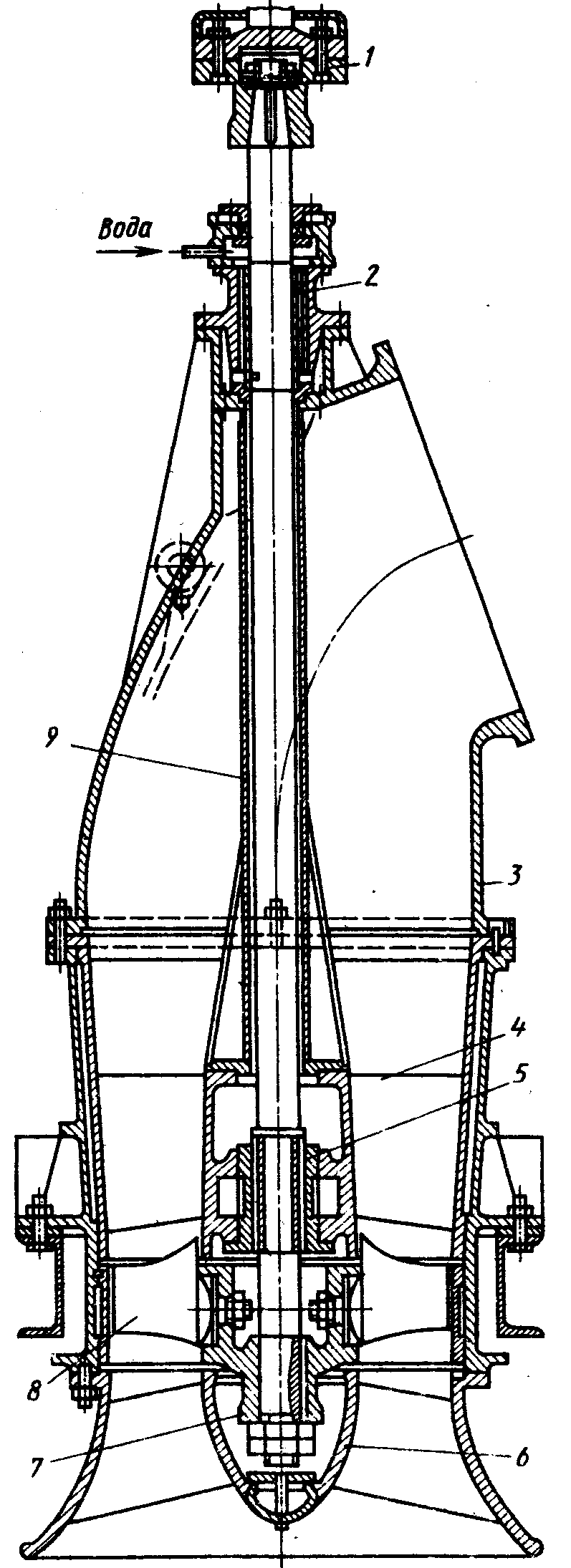

Рассмотрим, например, осевой насос с жестко закрепленными лопастями.

Жидкость поступает из всасывающего трубопровода в проточную часть насоса, в которой находится рабочее колесо. Рабочее колесо состоит из ступицы 7, на которой закреплены лопасти 8. Обтекатель 6 обеспечивает плавный подвод жидкости к лопастям. Число лопастей может изменяться в пределах от 3 до 6. За рабочим колесом размещается направляющий аппарат 4 с неподвижными лопатками. Отвод жидкости в напорный трубопровод выполнен в виде колена 3. Вал 9 вращается в двух подшипниках 2 и 5 и соединен муфтой 1 с валом электродвигателя.

В крупных осевых насосах лопасти рабочего колеса имеют возможность поворачиваться. Угол поворота лопастей регулируется специальным механизмом. Рабочее колесо осевого насоса сообщает жидкости поступательное и вращательное движения в направлении, противоположном вращению рабочего колеса. Для устранения вращательного движения жидкости и уменьшения потерь напора в проточной полости насоса служит направляющий аппарат, через который жидкость проходит перед выходом в напорный трубопровод.

Осевой насос с жестко закрепленными лопастями

Рисунок 3.5

1. Муфта.

2. Подшипник.

3. Колено.

4. Направляющий аппарат с неподвижными лопатками.

5. Подшипник.

6. Обтекатель.

7. Ступица.

8. Лопасти.

9. Вал.

Для определения напора, создаваемого осевым насосом, можно использовать основное уравнение лопастных насосов, то есть уравнение Эйлера, представленное формулой 3.9.

Теоретическую подачу осевого насоса, выраженную в м3/с, можно определить по формуле:

Q =π(D2−d2)VZ/4 (3.30)

В (3.30) введены следующие обозначения:

D – внешний диаметр рабочего колеса, выраженный в м;

d – диаметр ступицы в м;

VZ – осевая скорость в м/с;

Осевую скорость VZ можно определить по формуле:

VZ = KV√2gH;

В этой формуле KV – коэффициент скорости, KV = 0,55 nS0,75.

Область применения осевых насосов достаточно обширна. Они могут использоваться для перекачивания пресной и морской воды. Насосы такого типа успешно используют в оросительных системах, а также на перекачивающих станциях каналов с принудительным подъемом воды.

Вертикальные осевые насосы серий ОВ и ОПВ (О – жестколопастной, ОП – поворотно-лопастной) применяются на мощных тепловых электростанциях. Они входят, главным образом, в системы прямоточного и оборотного водоснабжения с прудом, который играет роль охладителя. Такие насосы устанавливают, обычно, на береговых насосных станциях. Производительность насосов такого типа от 750 до 165000 м3/час жидкости при напоре от 1,3 до 28 м.

7. Вихревые насосы.

Вихревые насосы, как и рассмотренные осевые насосы, относятся к группе лопастных насосов. Принцип работы таких насосов аналогичен принципу работы центробежных насосов, так как в основу их работы положено использование центробежных сил. Однако, по конструктивным признакам они существенно отличаются от центробежных насосов.

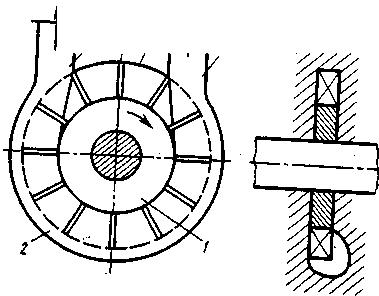

Рабочим органом вихревого насоса, изображенного на рисунке 3.4, является рабочее колесо 1 с радиальными или наклонными лопатками. Рабочее колесо помещается в цилиндрический корпус с малыми торцовыми зазорами. В боковых и периферийных стенках корпуса выполнен концентрический канал 2, соединенный с входным патрубком 5 и напорным патрубком 3. Пространство между входной полостью и напорной полостью разделено глухой перемычкой 4.

Схема вихревого насоса.

Рисунок 3.6

Рабочее колесо

Концентрический канал

Напорный патрубок.

Глухая перемычка.

Входной патрубок.

Процесс работы вихревого насоса состоит в следующем. При всасывании жидкость перемещается вдоль лопаток рабочего колеса от периферии к центру, то есть в обратном направлении, если сравнивать с движением жидкости в центробежном насосе. Однако, попадая на лопатки и вращаясь вместе с ними, жидкость под действием центробежной силы получает значительную кинетическую энергию и выбрасывается этой силой в концентрический канал между рабочим колесом и корпусом. В этом канале происходит преобразование кинетической энергии жидкости в энергию давления.

Под действием повышенного давления жидкость перемещается в соседнее пространство между лопатками внутри колеса. Затем опять отбрасывается центробежной силой в канал и так далее. Таким образом, частицы жидкости описывают вихреобразные спиральные траектории. За один оборот рабочего колеса одно и то же количество жидкости многократным действием центробежной силы отбрасывается от центра к периферии, в результате чего последовательно происходит увеличение запаса энергии жидкости. Это приращение энергии можно сравнить с увеличением напора в многоступенчатом центробежном насосе. Поэтому, при одинаковых размерах и равных окружных скоростях рабочих колес, вихревые насосы создают напор в 4 – 9 раз превышающий напор центробежных насосов.

Немалое преимущество играет тот факт, что работа вихревых насосов характеризуется самовсасыванием. Это также выгодно отличает их от центробежных насосов. Для запуска вихревого насоса достаточно того количества воды, которое остается в насосе после предыдущего пуска.

Недостатком вихревых насосов является относительно низкий КПД, не превышающий 45%. Это объясняется значительными потерями напора в процессе вихреобразования на преодоление гидравлических сопротивлений колеса и трения о стенки канала. Эти потери учитываются гидравлическим КПД, а именно ηГ.. КПД насоса может понижаться в результате утечек жидкости через торцовые зазоры между рабочим колесом и корпусом насоса, а также зазоры между колесом и перемычкой. Такие потери учитываются объемным КПД, который обозначают ηО.

Низкий КПД препятствует применению вихревых насосов при больших мощностях. Они развивают подачу жидкости до 12 л/сек. Напор насосов достигает 250 м, мощность достигает 25 кВт, коэффициент быстроходности nS изменяется в пределах от 10 до 25.

Проанализировав значение основных параметров насоса, можно сделать вывод, что область их применения по подаче и давлению близка к области применения объемных насосов, а именно поршневых и роторных. Особенно перспективно их использование для перекачивания смеси жидкости и газа. В частности, их применяют для подачи легколетучих жидкостей, таких как бензин, спирт и других. Используют эти насосы и для перекачивания жидкостей, насыщенных парами кислот, щелочей и сжиженных газов.