- •Расчет осадки методом послойного суммирования Метод послойного суммирования

- •Пример 7.1. Определить методом послойного суммирования осадку ленточного фундамента

- •Факторы, влияющие на глубину заложения фундамента

- •Определение расчётного сопротивления грунта основания

- •Определение контактных напряжений

- •Расчет фундаментов на продавливание

- •Армирование фундамента

- •Армирование фундамента при строительстве

- •Целесообразность продольного армирования фундамента

- •Правила армирования фундаментов

- •Расчет армирования ленточного фундамента

- •Проверка давления на слабый подстилающий слой грунта (проверка подстилающего слоя).

- •Определение несущей способности висячих свай (свай трения) по таблицам сНиП

- •Определение несущей способности свай при испытании статической нагрузкой

- •Конструирование и расчет свайных ростверков

- •Определение осадки свайного фундамента

- •Возведение сооружений методом опускного колодца

Правила армирования фундаментов

При армировании фундаментов соблюдаются требования к армированию бетонных конструкций:

Защитный слой бетона верхней сетки должен быть не менее величины диаметра арматуры сетки;

Защитный слой бетона нижней сетки армирования прнимается 70 мм;

Ячея сетки армирования фундамента как правило 200х200 мм. Сетка может быть как сварная, так и вязаная.

Расчет армирования ленточного фундамента

Рассмотрим ситуацию когда требуется выполнить рассчет армирования ленточного фундамента мелкого заложения. Это необходимо при условии b больше h.

Продольное армирование принимаем конструктивно из условия минимального диаметра арматуры для фундаментов, то-есть 12 мм с шагом 200.

Поперечное армирование зависит от изгибающего момента в сечении подушки фундамента. Момент равен Q x b x b / 2, где Q - давление грунта на подушку фундамента. Определение диаметра арматуры происходит из расчета плиты подушки на действие изгибающего момента. При этом шаг армирования принимается не более 200 мм.

Дополнительно, выполняют рассчет подушки фундамента на продавливание стеной. При необходимости, призма продавливания усиливается вертикальными арматурными сетками.

Нужно учитывать прогиб краев подушки фундамента относительно центра. Это явление создает неравномерность давления фундамента на грунт от центра к краям. При значительной ширине подушки, это может существенно уменьшить эффективность ленточного фундамента.

Если арматуры максимального профиля недостаточно, увеличивают толщину подушки фундамента и выполняют расчет армирования заново. При этом нужно учитывать что при утолщении подушки широкого фундамента, сильно увеличивается объем бетона. Стоимость фундамента может сильно увеличиться. Возможно, выгоднее будет использовать другой тип фундамента в этих условиях.

Альтернативой ленточному фундаменту под индивидуальный жилой дом может быть фундамент на свайном основании или плита.

Перевірка міцності підстилаючого шару грунту для фундаментів на штучній основі.

Проверка давления на слабый подстилающий слой грунта (проверка подстилающего слоя).

При

наличии в сжимаемой толщи слабых грунтов

необходимо проверить давление на них,

чтобы убедиться в возможности применения

при расчете основания (осадок) теории

линейной деформативности

грунтов.

Рис.

Необходимо,

чтобы полное давление на кровлю

подстилающего слоя не превышало его

расчетного сопротивления, т.е.

Рис.

Необходимо,

чтобы полное давление на кровлю

подстилающего слоя не превышало его

расчетного сопротивления, т.е.

![]() ,

где

,

где

![]() и

и ![]() -

дополнительное и природное вертикальные

напряжения в грунте на глубине z от

подошвы фундамента;

Rz –

расчетное сопротивление грунта на

глубине кровли слабого слоя, определяют

по формуле СНиП, как для условного

фундамента шириной bz и

глубиной заложения dz.

Все

коэффициенты в формуле (γc1,

γc2,

k, Mq,

Mg и

т.д.) находят применительно к слою слабого

грунта.

-

дополнительное и природное вертикальные

напряжения в грунте на глубине z от

подошвы фундамента;

Rz –

расчетное сопротивление грунта на

глубине кровли слабого слоя, определяют

по формуле СНиП, как для условного

фундамента шириной bz и

глубиной заложения dz.

Все

коэффициенты в формуле (γc1,

γc2,

k, Mq,

Mg и

т.д.) находят применительно к слою слабого

грунта.

![]() ;

; ![]() ;

;

![]() ;

; ![]()

Рис.

10.15. Расчетная схема к проверке давления

на подстилающий слой слабого грунта.

Ширину

условного фундамента bz назначают

с учетом рассеивания напряжений в

пределах слоя толщиной z. Если принять.

Что давление

действует

по подошве условного фундамента АВ, то

площадь его подошвы будет составлять:

Рис.

10.15. Расчетная схема к проверке давления

на подстилающий слой слабого грунта.

Ширину

условного фундамента bz назначают

с учетом рассеивания напряжений в

пределах слоя толщиной z. Если принять.

Что давление

действует

по подошве условного фундамента АВ, то

площадь его подошвы будет составлять:

![]() ,

где

NII –

вертикальная нагрузка на уровне обреза

фундамента;

-

для ленточного фундамента

,

где

NII –

вертикальная нагрузка на уровне обреза

фундамента;

-

для ленточного фундамента ![]() -

для квадратного фундамента

-

для квадратного фундамента![]() -

для условного прямоугольного

фундамента

-

для условного прямоугольного

фундамента ![]() ,

,

![]() ,

где l и b – размеры подошвы проектируемого

фундамента.

Если

проверка подстилающего слоя не

выполняется, необходимо увеличить

размер подошвы фундамента.

,

где l и b – размеры подошвы проектируемого

фундамента.

Если

проверка подстилающего слоя не

выполняется, необходимо увеличить

размер подошвы фундамента.

31.Дати визначення «паля», класифікація паль.

Свая- длинное бревно, деревянный брус или доска, или металлический стержень, забиваемые в грунт. Преимущественно употребляются в качестве искусственного основания под сооружениями при слабости естественного грунта, для мостовых опор, для ограждения пространства и с другими строительными целями.

Сваи применяют для передачи нагрузки от возводящихся зданий и сооружений нижележащим слоям грунта или для уплотнения грунта и увеличения его несущей способности как основания. К свайным работам также относят устройство шпунтовых ограждений при постройке водонепроницаемых перемычек, для защиты котлованов от грунтовых вод и удержания фунта от выпирания. По характеру работы сваи подразделяют на сваи-стойки, которые передают давление от зданий и сооружений на прочный грунт, расположенный под толщей слабого фунта, и висячие сваи, передающие нафузку на окружающий фунт через трение о боковые стенки.

В плане сваи располагают полями — в несколько рядов или в шахматном порядке, кустами — группами из нескольких свай, рядами, сплошными шпунтовыми рядами. В грунт сваи забиваются вертикально (вертикальные сваи) и наклонно под некоторым углом (наклонные сваи). Верх свай срезают под один уровень и соединяют между собой ростверком, принимающим на себя нагрузку от зданий и сооружений, равномерно распределяя ее на сваи.

Размещение, тип, размер, глубина и способы погружения свай указываются в проектах. Сваи различают по способу изготовления, материалу, форме поперечного и продольного сечений и способу погружения (рис. 1).

Деревянные сваи изготавливают из хвойных пород — сосны, кедра, лиственницы, иногда используется дуб. Нижний конец сваи заостряется на длину, равную 1,5...2 диаметрам бревна, и на него надевается стальной башмак, предохраняющий заостренный конец сваи от разрушения во время забивки. На верхний конец сваи надевается стальное кольцо — бугель, предохраняющий от раскалывания и размочаливания древесину сваи при ударах молотом. Деревянные сваи применяют длиной 4,5... 16 м с диаметром в тонком конце не менее 18 см.

Железобетонные сваи чаще всего бывают сплошные квадратного сечения 30 х 30 и 40 х 40 см, длиной 3...60 м с заостренным концом и стальным башмаком или обоймой (табл. 1).

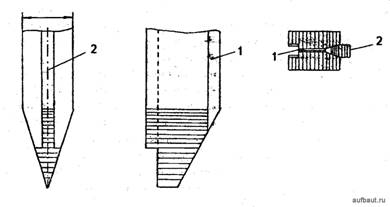

Рис. 1. Виды свай: а -деревянная, б - железобетонная сплошного сечения, в - железобетонная полая, г - стальная винтовая, д - набивная бетонная в процессе изготовления (1 - бетон, 2 - стальная труба, 3 - верх бетона)

Полые железобетонные сваи круглого сечения — сваи-оболочки диаметром 40...60 см состоят из звеньев длиной 4, 6, 8, 10, 12 м, которые на месте соединяют болтами или с помощью сварки. Нижние звенья имеют наконечник, а верхнюю часть сваи-оболочки заполняют бетоном.

Металлические сваи изготавливают из проката разного профиля — двутавра, швеллера, рельсов, а также из труб. Трубчатые стальные сваи используют диаметром 30...60 см, при необходимости заполняют бетоном, превращая их в трубобетонные сваи. Трубчатые металлические сваи в сравнении с железобетонными имеют преимущества — сравнительно небольшой вес (в 3 раза меньше при той же длине), большие жесткость и прочность, неограниченная глубина забивки (производят отдельными звеньями, соединяемыми муфтами или электросваркой). Винтовые сваи представляют собой металлические трубы диаметром до 1 м и железобетонные стволы сплошного сечения, снабженные винтовой полостью для завинчивания в грунт. По сравнению с другими видами свай они обладают большей несущей способностью, заменяя от 4 до 10 железобетонных свай.

В тех случаях, когда сваи применяются в качестве ограждающих конструкций или противофильтрационных завес, их называют шпунтовыми сваями (шпунтом). Шпунтовые сваи погружают вплотную друг к другу, образуя сплошную стенку, которая называется шпунтовым рядом. Для надежного соединения шпунтовых свай между собой с боковой стороны каждой шпунтины предусматриваются замки.

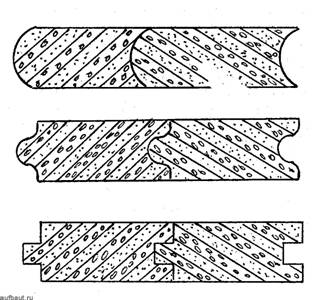

У деревянной шпунтовой сваи (рис. 2.1.) на одной ее грани сделан паз, а на противоположной — гребень. При забивке гребень шпунтины заходит в паз, образуя надежное водонепроницаемое соединение. Нижний конец шпунтовой сваи заостряют со стороны гребня с таким расчетом, чтобы свая прижималась к ранее заглубленной шпунтине. Деревянные шпунтовые сваи обычно изготавливаются из брусьев длиной до 6 м.

Железобетонные шпунтовые сваи (рис. 2.2.) обычно .изготовляют плоской формы и с предварительным напряжением арматуры. Реже изготовляют двутавровый «Железобетонный шпунт. Нижняя часть железобетонного шпунта также имеет срез в одну сторону. Железобетонные шпунтовые сваи применяются преимущественно как конструктивные элементы подпорных стен, набережных и т. п.

Металлические шпунтовые сваи изготовляют четырех профилей: плоского, корытообразного, зетобразного и типа «Ларсен» (рис.2), (табл.2) . Плоский металлический шпунт применяют для устройства противофильтрационных завес, а корытообразный и зетобразный — для устройства завес и подпорных стенок, ограждающих конструкций больверков и др. Металлический шпунт, поставляемый промышленностью, может быть использован многократно для временного ограждения котлованов и траншей.

Деревянный шпунт применяется при глубине забивки не более 3 м, изготавливается из чисто обрезных досок толщиной не менее 4 см.

Железобетонный шпунт выполняют прямоугольного сечения с пазом и гребнем трапецеидальной или полукруглой формы.

Рис. 2. Профили стальных шпунтов: а - плоский ШП, б - корытный ШК, в - Ларсен (Л)

Рис.2.1. Деревянные шпунтовые сваи: 1 – паз; 2 – гребни

Рис.2.2. Железобетонные шпунтовые сваи

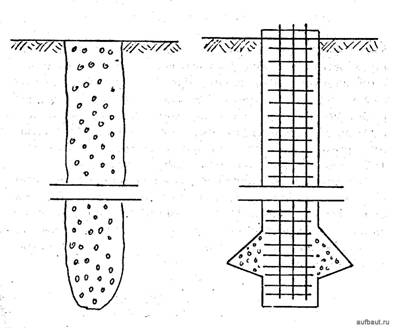

Набивные сваи делают в металлической оболочке — обсадной трубе или в предварительно пробуренные скважины с заполнением их бетоном. Иногда устанавливают металлический каркас и укладывают бетонную смесь или заполняют грунтом скважины, получая железобетонные и фунтовые сваи. Набивные сваи могут изготавливаться с уширенным основанием. При устройстве набивных свай устраняются сотрясения грунта, имеющиеся при забивке свай, поэтому такие сваи можно применять возле существующих сооружений и для усиления фундаментов. Недостаток набивных свай: при твердении уложенной бетонной смеси в присутствии грунтовых вод может снижаться прочность бетона; невозможность загружать набивные сваи непосредственно после изготовления.

Рис.3. Набивные сваи: а – бетонная; б – железобетонная с разрубленным уширением

Готовые сваи погружаются в грунт ударами молота по свае, вибрационным воздействием или вдавливанием. Выбор механизма для погружения свай зависит от типа свай, их веса, количества, сроков забивки и наличия средств механизации.

Перед забивкой свай и шпунтов или бурением скважин для набивных свай производится разбивка их расположений на местности, которая осуществляется геодезическими инструментами или простым провешиванием с применением вешек, рулеток, отвеса и обносок. На обноску выносят оси продольных и поперечных рядов свай и закрепляют их на обноске гвоздями или зарубками. По осям каждого ряда натягивают тонкую проволоку, образующую сетку осей свайного основания. Опуская отвес в местах пересечения проволоки, переносят на местность центры каждой сваи, в которые вбиваются колышки с надписью номера сваи.

Процесс забивки и погружения свай в грунт состоит из трех операций:

перемещение копра или крана к месту забивки сваи,

подъем и установка сваи,

погружение сваи в грунт.

Забивка или вибропогружение сваи занимает 20...30% времени от всего цикла, а остальное время затрачивается на передвижку копра и установку сваи. Забивка свай ведется в определенной последовательности, устанавливаемой проектом производства работ.

В зависимости от свойств грунтов применяют следующие схемы забивки свай: последовательно-рядовую, концентрическую и секционную (рис. 4.).

Рядовая схема применяется в несвязных грунтах, сваи забивают последовательно в каждом ряду. Применение такой схемы в связных грунтах может вызвать неравномерное напряжение в грунте и осадку сооружения.

Рис. 4. Последовательность забивки свай: а – последовательно-рядовая, б,в - концентрическая, в - секционная

По концентрической схеме от середины к периметру ведут забивку свай в слабосжимаемых грунтах, при этом сваи средних рядов испытывают меньшее сопротивление, чем при забивке в первую очередь свай внешних рядов.

Секционная схема применяется при забивке свай в связных грунтах. Вначале забивают сваи в отдельных рядах секции с пропуском соседних рядов, затем в пропущенных рядах, чем достигается более равномерное нарушение структуры грунта на всей площади свайного поля. Для ускорения и облегчения погружения сваи (шпунта) в песчаных и гравелистых грунтах может применяться подмыв. К острию сваи с внешней стороны по двум-трем трубкам под напором подается вода, которая разрыхляет и насыщает водой грунт, и свая легче и быстрее погружается в него. Необходимый напор и расход воды, количество и диаметр подмывных труб зависят от вида грунта, поперечного сечения сваи и глубины погружения и должны указываться в проекте производства работ.

Ориентировочно для погружения сваи диаметром 40...50 см на глубину 8...16 м в илисто-глинистые грунты расходуется 900...1400 л воды в минуту. После прекращения подачи воды грунт уплотняется и хорошо обжимает сваю.

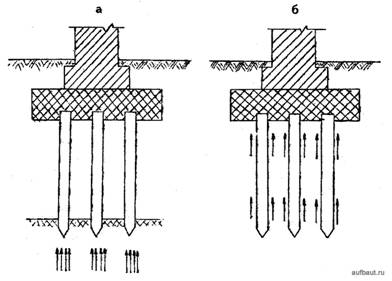

Рис.5. Свайные фундаменты: а – на сваях-стойках; б – на висячих сваях

По способу передачи нагрузки от сооружения на и по характеру их работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие сваи.

Сваи-стойки опираются на прочные грунты, при этом основная нагрузка (более 70-80%) передается через острие сваи и воспринимается грунтом (рис.5а).

Висячие сваи не доводят до прочных грунтов, и основная нагрузка (70-80%) передается посредством сил трения между грунтом и наружными поверхностями сваи (рис.5б). Отдельно стоящая свая или группа совместно работающих свай называется свайным фундаментом. Свайный фундамент принято разбивать на три основных элемента; ростверк, сваи и грунт. Ростверк объединяет головки свай в единое целое, передает и распределяет нагрузки от сооружения на сваи. По конструкции ростверка свайные фундаменты делят на фундаменты с низким ростверком, когда ростверк значительно заглублен в грунт, и с высоким ростверком, когда ростверк расположен выше уровня грунта или незначительно заглублен. Фундаменты с низким ростверком способны воспринимать большие горизонтальные нагрузки, чем с высокими.

По расположению свай в плане фундаменты бывают с вертикальными и наклонными сваями.

32.Визначення несучої здатності палі по грунту згідно з нормативними документами (СНиП 2.02.03-85).

Свайные фундаменты и сваи по несущей способности грунтов основания должны рассчитываться по формуле

![]() [1(1)]

[1(1)]

где N-расчетная нагрузка, тc, передаваемая на сваю (продольное усилие, возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при наиболее невыгодном их сочетании), определяемая в соответствии с указаниями раздела 8 настоящей главы;

Ф-расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, тc, называемая в дальнейшем для краткости «несущей способностью сваи», определяемая в соответствии с указаниями разделов 5 и 6 настоящей главы;

kн-коэффициент надежности, принимаемый равным:

а) если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта,-kн=1,4;

б) если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой или расчета по результатам статического зондирования грунта, а также по результатам динамических испытаний свай, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, kн=1,25;

в) для фундаментов мостов при высоком ростверке коэффициент надежности принимается в зависимости от общего количества свай фундамента под опору

при 21 свае и более |

kн=1,4; |

от 11 до 20 свай |

kн=1,6; |

» 6 » 10» |

kн=1,65; |

» 1 » 5 » |

kн=1,75; |

Р-расчетная нагрузка, тс, допускаемая на сваю1

К п. 4.3, примеч. 2. Перегрузка крайних свай в кусте в размере 20 % их несущей способности возможна с учетом следующих положений:

а) ветровые и крановые нагрузки принимаются в соответствии с указаниями главы СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия». При проектировании высоких сооружений (дымовые трубы, башни и др.) ветровые нагрузки учитываются, в соответствии с действующими нормативными документами на эти сооружения;

б) при учете действия ветра, а также при наличии кранов, нагрузка от которых составляет более 30 % суммарных нагрузок на фундаменты.

При строительстве причальных сооружений крановая нагрузка должна учитываться как постоянная.

Уточнение способов учета крановых нагрузок при проектировании свайных фундаментов должно выполняться на основании результатов наблюдений за осадками свайных фундаментов при многократном действии кранов по режимам, согласованным с технологами.

4.4. Свайные фундаменты в целом и сваи, рассчитываемые по предельным состояниям второй группы (по деформациям), должны удовлетворять условию S Sпр [2(2)],

где S-расчётная величина деформации (осадки, перемещения и т.п.) сваи и свайного фундамента в целом, определяемая расчетом по указаниям пп. 4.5 и 4.6 раздела 7 и приложения к настоящей главе;

Sпp-предельно допускаемая величина деформации (осадки, перемещения и т.п.) свайного фундамента, устанавливаемая в задании на проектирование, а при отсутствии ее в задании-принимается по предельно допускаемым деформациям, установленным в главе СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений.

4.5. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, должны определяться по главам СНиП: нагрузки и воздействия, основные положения проектирования строительных конструкций и оснований. В необходимых случаях нагрузки и воздействия должны определяться также по главам СНиП: строительство в сейсмических районах; проектирование зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, проектирование мостов и труб, нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

При этом расчет свайных фундаментов и их оснований по несущей способности должен производиться на основные сочетания расчетных нагрузок с коэффициентом перегрузки, принимаемыми в соответствии с требованиями глав СНиП на нагрузки и воздействия, а расчет оснований свайных фундаментов по деформациям-на основные сочетания расчетных нагрузок с коэффициентом перегрузки, равным единице.

Расчет осадок опор мостов производится только на действие постоянных нагрузок, а горизонтальных смещений верха опор в направлениях как вдоль, так и поперек оси моста-на сочетание постоянных и временных нагрузок.

При проектировании свайных фундаментов,. устраиваемых в особых природных условиях, и при действии особых нагрузок (сейсмических, воздействий от деформаций земной поверхности при подработках территории и др.), кроме указанных выше расчетов свайных фундаментов и их оснований должен производиться также расчет по несущей способности на особые сочетания нагрузок, а в необходимых случаях (например, при подработке территории)-и по деформациям.

4.6. Определение несущей способности Ф и деформаций S свай, ростверков, свайных фундаментов в целом и их оснований должно выполняться расчетом согласно требованиям настоящей главы, используя расчетные значения характеристик материалов и грунтов. При наличии результатов полевых испытаний (в соответствии с требованиями, приведенными в пп. 6.1-6.9 настоящей главы) несущая способность свай должна определяться с учетом результатов, полученных при статическом зондировании грунтов или по данным динамических испытаний свай, либо приниматься непосредственно по результатам испытаний свай статической нагрузкой. Под термином «характеристики грунтов» следует понимать прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения , удельное сцепление с, модуль деформации нескальных грунтов Е), а также объемный вес грунта y. Кроме того, к расчетным характеристикам грунтов в настоящей главе отнесены также расчетные сопротивления грунтов R под нижним концом и f на боковой поверхности свай, а также расчетные величины коэффициента постели грунта С на их боковой поверхности.

Расчетные значения характеристик грунтов (, с, Е и у следует определять в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений и ГОСТ 20522-75, ограничивая при этом коэффициенты безопасности по грунту kr для определения угла внутреннего трения 1 и удельного сцепления с1 значениями соответственно 1,1 и 1,5. В расчетах по деформациям допускается принимать для определения всех расчетных характеристик грунтов kr=1.

Расчетные сопротивления грунтов R и f, используемые в формулах для определения несущей способности свай, должны приниматься в соответствии с указаниями пп. 5.4-5.11 настоящей главы. Расчетные значения коэффициента постели грунта С при расчете свай на горизонтальные нагрузки следует принимать по формуле (3), приведенной в приложении к настоящей главе.

Расчетные характеристики материалов свай и ростверков должны приниматься по главам СНиП на проектирование бетонных и железобетонных или деревянных конструкций, а для мостов-по главе СНиП на проектирование мостов и труб.

4.7. Расчеты конструкций свай всех видов следует производить на усилия, передаваемые на них от здания или сооружения, а забивных свай, кроме того, на усилия, возникающие в них от собственного веса при их изготовлении, складировании и транспортировании, а также при их подъеме на копер за одну точку, удаленную от головы свай на 0,3 L (где L-длина сваи).

Усилие в свае (как балке) от воздействия собственного веса следует определять с учетом коэффициента динамичности, равного:

при расчете прочности-1,5;

то же, по образованию и раскрытию трещин-1,25.

В этих случаях коэффициент перегрузки к собственному весу сваи принимается равным единице.

К п. 4.7. Фиксированная точка, удаленная от головы сваи или сваи-оболочки на 0,3 L (где L-длина сваи или сваи-оболочки), у которой закрепляется трос при перемещении и подъеме на копер, соответствует специально заложенному в свае штырю, а в свае-оболочке-отметке, нанесенной несмываемой краской. Следует обратить внимание, что подъем на копер за петлю во избежание ее вырывания и увеличения напряжений в свае не допускается.

4.8. Сваи-колонны следует рассчитывать как забивные железобетонные сваи с учетом дополнительных требований, содержащихся в разделе 14 настоящей главы, а также по прочности и устойчивости как элементы каркаса здания.

Или так