- •Расчет осадки методом послойного суммирования Метод послойного суммирования

- •Пример 7.1. Определить методом послойного суммирования осадку ленточного фундамента

- •Факторы, влияющие на глубину заложения фундамента

- •Определение расчётного сопротивления грунта основания

- •Определение контактных напряжений

- •Расчет фундаментов на продавливание

- •Армирование фундамента

- •Армирование фундамента при строительстве

- •Целесообразность продольного армирования фундамента

- •Правила армирования фундаментов

- •Расчет армирования ленточного фундамента

- •Проверка давления на слабый подстилающий слой грунта (проверка подстилающего слоя).

- •Определение несущей способности висячих свай (свай трения) по таблицам сНиП

- •Определение несущей способности свай при испытании статической нагрузкой

- •Конструирование и расчет свайных ростверков

- •Определение осадки свайного фундамента

- •Возведение сооружений методом опускного колодца

Определение расчётного сопротивления грунта основания

Возможность применения решений теории упругости при расчете вертикальных деформаций обоснована Н.М. Герсевановым. Однако такой подход справедлив в пределах таких нагрузок, при которых наблюдается линейная зависимость между напряжениями и деформациями.

Запроектированные согласно зависимости (8.29) фундаменты во многих случаях получаются неэкономичными из-за недоиспользования несущей способности грунтов, особенно песчаных, а также глинистых (твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции) даже в линейной стадии деформирования. В связи с этим СНиП 2.02.01—83* «Основания зданий и сооружений» рекомендует ограничивать среднее давление под подошвой фундамента расчетным сопротивлением грунта основания R, что позволяет рассчитывать осадки фундаментов по линейной зависимости между напряжениями и деформациями. Таким образом, при расчете оснований по деформациям необходимо, чтобы удовлетворялось условие

P ≤ R, (8.37)

где Р — среднее давление по подошве фундамента; R — расчетное сопротивление грунта основания.

СНиП 2.02.01—83* рекомендует следующую формулу для определения расчетногосопротивления грунта основания:

R = (γc1 γc2 / k) [MγkzbγII + Mqd1 γII' + (Mq – 1)db γII'+MccII]

где γc1 – коэффициент работы грунтового основания (1,1 – 1,4);

γc2 - коэффициент работы здания или сооружения во взаимодействии с основанием (1,0…1,4 для здания с жёсткой конструктивной схемой; 1 – для здания с гибкой конструктивной схемой).

K – коэффициент надёжности (1,1 – при определении характеристик грунтов по косвенным данным); (1 – при определении характеристик грунтов по непосредственным данным).

Mγ; Mq; Mc - эмпирические коэффициенты (табличные значения), зависящие от φII (расчетное значение угла внутреннего трения грунта несущего слоя, определённого по предельному состоянию).

b – меньшая сторона подошвы фундамента (м);

γII' - осреднённое (по слоям) расчетное значение удельного веса грунта, залегающего выше отметки подошвы фундамента;

γII – то же, но для грунта, залегающего ниже подошвы фундамента;

cII – расчетное значение удельного сцепления несущего слоя грунта, определённого по II предельному состоянию;

db – глубина подвала (м);

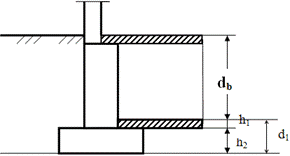

d1 – глубина заложения фундаментов без подвальных сооружений; приведенная глубина заложения для зданий с подвалом, определяемая по формуле: d1 = h2 + h1γп / γII' в соответствии с обозначениями на приведённой схеме.

Схема заглубления фундамента для подвального помещения с обозначением необходимых параметров для вычисления приведённой глубины заложения.

γп – удельный вес конструкции пола подвала.

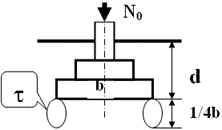

R – расчетное сопротивление грунта основания, это такое давление, при котором глубина зон пластических деформаций (t) под подошвой фундамента равна 1/4b.

В соответствии с данным определением можно изобразить схему (см. ниже), определяющую состояние системы фундамент-основание в момент достижения под подошвой фундамента давления, равного расчётному сопротивлению.

Схема развития зон касательных напряжений под подошвой фундамента при передаче давления равного расчётному сопротивлению грунта.

25.Визначення площі підошви фундаменту і розмірів фундаменту в плані.

Размеры подошвы фундамента определяют по расчетным нагрузкам (т. е. по нормативным нагрузкам, умноженным на коэффициенты надежности по нагрузке), действующим на уровне подошвы, и по расчетному сопротивлению грунта, расположенного непосредственно под фундаментом. При этом учитывают собственный вес фундамента, вес грунта, расположенного на его уступах, и давление воды на уступы. Эти нагрузки (а также расчетное сопротивление грунта) зависят от размеров фундамента, а потому в начале расчета еще неизвестны. Положение дополнительно осложняется тем, что расчет приходится вести на ряд комбинаций действующих нагрузок. В связи с этим размеры подошвы фундамента определяют путем последовательного приближения. В первом приближении можно определить площадь А, м2, подошвы фундамента по формуле A =k3N/Ro, (7.1) где k3 — коэффициент, приближенно учитывающий собственный вес фундамента, вес грунта на его уступах и давление воды на уступы, а также возможность нецентрального приложения силы N; при внецентренном действии силы N значение k3 принимают равным 1,2— 1,6 (причем тем большим, чем больше эксцентриситет силы N), а при центральном — 1,2—1,3; N — расчетная вертикальная сила, кН, действующая в сечении по обрезу фундамента (наибольшая из входящих в различные сочетания нагрузок); Ro— приближенное значение сопротивления грунта, кПа, без учета коэффициента надежности по грунту γg=l,4. По найденному значению А устанавливают размеры подошвы фундамента, намечают число и размеры его ступеней. При этом учитывают форму и размеры площадки, по которой фундаменту передается (на уровне обреза) нагрузка от сооружения, и необходимость устройства выступов на уровне обреза (за пределы указанной площадки) . Затем с учетом принятых (в первом приближении) размеров фундамента определяют нагрузки в различных сочетаниях, действующие по его подошве, и расчетное сопротивление грунта. По формулам (2.1) и (2.2) для каждого сочетания нагрузок определяют среднее рт, кПа, и наибольшее ртах, кПа, давления (напряжения) по подошве фундамента. Несущая способность основания под подошвой фундаментов мелкого заложения или фундаментов из опускного колодца должна удовлетворять условиям Pm≤R/γn и Pmax≤γcR/γn, (7.2) где Pm и Pmax — соответственно среднее и максимальное давление по подошве фундамента, кПа; R — расчетное сопротивление, кПа, осевому сжатию основания из нескальных или скальных грунтов, определяемое согласно формулам (3.4) или (3.6); уn— коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,4; γс— коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0, кроме следующих случаев, в которых надлежит принимать γс=1,2: фундамент опирается на скальный грунт; фундамент опирается на нескальный грунт и его расчет производится с учетом одной или нескольких нагрузок и воздействий от торможения, горизонтальных ударов подвижного состава, давлений ветра и льда, навала судов, изменения температуры. Если какое-либо из значений Pm и Pmax не удовлетворяет условиям прочности (7.2), то это означает, что принятые размеры подошвы фундамента недостаточны. В этом случае принимают новые (увеличенные) размеры подошвы фундамента и снова проверяют выполнение условий прочности (7.2). Если значения Pm и Pmax удовлетворяют условиям прочности (7.2), но значительно меньше их правой части, то это означает, что принятые размеры подошвы фундамента завышены. В этом случае задаются новыми (уменьшенными) размерами подошвы фундамента и снова проверяют выполнение условий (7.2). Расчет можно считать законченным, когда значения Pm и Pmax удовлетворяют условиям прочности (7.2) и при этом хотя бы одно из них мало отличается от соответствующего значения правой части выражения (7.2).

Или так

Определение площади подошвы фундамента. Размеры фундамента в уровне его подошвы определяют по результатам расчета прочности грунтов основания на сжатие и другим расчетам.

В первом приближении минимальная площадь подошвы фундамента Amin определяется размерами сооружения на уровне обрезов фундамента. В этом случае фундамент в профиле проектируется прямоугольным при минимальной величине его обрезов (рис. 4).

Если такой фундамент имеет прямоугольную форму и в плане, то площадь его подошвы

![]() , (3)

, (3)

где bmin = bo + 2с; min = o + 2с - стороны фундамента, м; bо, о - стороны сооружения, м; с - величина обреза, м.

При необходимости развития опорной площади фундамент проектируют с уширением уступами или с наклонными гранями. При этом размеры обреза фундамента принимают на 0,5 - 1 м больше поперечного сечения надфундаментной части опоры.

Требуемая для данного сооружения площадь подошвы фундамента может быть также приблизительно найдена по формуле центрального сжатия исходя из условия, чтобы среднее давление по подошве фундамента pm, кПа, не превышало сопротивления грунта R, кПа, т.е. чтобы

![]() , (4)

, (4)

Рис. 4. Схема для подбора размеров фундамента

Условно принимая, что объем фундамента во всех случаях равен произведению площади подошвы А на его высоту hф получим для А следующее выражение:

![]() , (5)

, (5)

где Nр - наибольшее значение всех вертикальных сил, действующих на фундамент (без учета веса фундамента), кН; R сопротивление грунта, КПа; кл - удельный вес кладки фундамента, Н/м3; w - удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3; hw - превышение уровня подземных вод над подошвой фундамента, м.

Величина whw учитывает гидростатическое давление подземной воды на фундамент. Если горизонт подземных вод залегает ниже подошвы фундамента, то hw=0. Гидростатическое давление воды не учитывается также, если фундамент заглублен в водонепроницаемый грунт.

Значения сопротивлений грунтов R определяются по действующим нормам и техническим условиям в зависимости от физических свойств грунтов, глубины заложения фундамента d и ширины его подошвы b. Сопротивление R называется расчетным сопротивлением грунта основания. При предварительном назначении размеров подошвы фундамента зданий и сооружений эта величина может быть принята по следующим формулам (СНиП "Основания зданий и сооружений):

при d 2 м

, (6)

, (6)

при d >2 м

, (7)

, (7)

где R0 - расчетное сопротивление грунта основания, кПа, при ширине подошвы фундамента b0 = 1 м и глубине заложения d0 = 2 м; b, d - соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м; ’ - расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3; К1 - коэффициент, учитывающий влияние ширины фундамента и принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, равным 0,125, а для оснований, сложенных пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами, К1 = 0,05; К2 - коэффициент, учитывающий влияние глубины заложения фундамента и принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, равным 0,25, супесями и суглинками - 0,2 и глинами - 0,15.

Для опор мостов расчетное сопротивление основания из нескального грунта по осевому сжатию R, кПа, под подошвой фундамента мелкого заложения или фундамента из опускного колодца следует определять по формуле

![]() , (8)

, (8)

где R0 - условное сопротивление грунта, кПа, принимаемое по таблицам СНиП 2.05.03-84; b,d, - соответственно ширина подошвы фундамента, м, глубина его заложения, м, и осредненное по слоям расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, вычисленное без учета взвешивающего действия воды, кН/м3; К1, К2 коэффициенты, принимаемые по таблицам СНиП 2.05.03-84.

При наличии внецентренно приложенных сил расчетную фактическую площадь подошвы фундамента Аф следует принять с некоторым запасом:

Аф = А, (9)

где - коэффициент, принимаемый равным 1,1-1,2 в зависимости от величины действующего момента.

Определив Аф, нужно убедиться, что эту площадь можно осуществить при принятой глубине заложения фундамента, т.е.

![]() , (10)

, (10)

где tg - тангенс угла наклона к вертикали боковых граней фундамента или отношение суммарной ширины уступов фундамента к глубине его заложения.

Если окажется, что Аф > Аmax, нужно увеличить глубину заложения фундамента или повысить его жесткость и произвести перерасчет.

По найденному значению А устанавливают форму и размеры подошвы фундамента, намечают количество и, размеры его уступов. При этом учитывают форму и размеры площадки, по которой фундаменту передается (в уровне обреза) нагрузка от сооружения, и необходимость устройства выступа на уровне обреза (за пределы указанной площадки). Затем с учетом принятых (в первом приближении) размеров фундамента определяют нагрузки в различных сочетаниях, действующие по его подошве, и расчетное сопротивление грунта.

В настоящее время, несмотря на накопленный экспериментальный материал и теоретические исследования, не представляется возможным устанавливать в каждом конкретном случае действительное распределение давлений по подошве фундамента. В связи с этим в практических расчетах исходят из прямолинейных эпюр давлений.

При центральном сжатии напряжения Рm, кПа, по подошве принимают равномерно распределенными, т. е.

![]() , (11)

, (11)

где N - нормальная сила в сечении по подошве фундамента, кН; А - площадь подошвы фундамента, м2.

П ри

внецентренном сжатии эпюру напряжений

принимают в виде трапеции или треугольника.

В первом из

этих случаев наибольшее Рmax

и наименьшее Pmin

напряжения определяются выражениями:

ри

внецентренном сжатии эпюру напряжений

принимают в виде трапеции или треугольника.

В первом из

этих случаев наибольшее Рmax

и наименьшее Pmin

напряжения определяются выражениями:

Pmax = N / A + M / W; (12)

Pmin = N / A – M / W;

где М = Nе – изгибающий момент в сечении по подошве фундамента, кНм (здесь е – эксцентриситет приложения силы N, м); W - момент сопротивления площади подошвы фундамента, м3.

Формулы справедливы в случаях, когда изгибающий момент действует в вертикальной плоскости, проходя щей через главную центральную ось инерции подошвы фундамента.

П ри

подошве фундамента в виде прямоугольника

с размером b,

перпендикулярным

плоскости действия момент М,

и другим

размерам а

имеем: А

= ав

и W

= bа2

/6. Подставляя

выражения А

и W

в формулы и

учитывая, что М

= Ne,

получаем:

ри

подошве фундамента в виде прямоугольника

с размером b,

перпендикулярным

плоскости действия момент М,

и другим

размерам а

имеем: А

= ав

и W

= bа2

/6. Подставляя

выражения А

и W

в формулы и

учитывая, что М

= Ne,

получаем:

(13)

(13)

Напряжение Рmin, кПа, вычисленное по формуле при эксцентриситете е > W / А, получается отрицательным (растягивающим). Между тем в сечении по подошве фундамента таких напряжений практически быть не может. При е> W / А край подошвы фундамента, более удаленный от силы N, поднимается под действием этой силы над грунтом. На некотором участке подошвы фундамента (со стороны этого края) контакт между фундаментом и грунтом нарушается (происходит так называемое отлипание фундамента от грунта), а потому эпюра напряжений Р имеет вид треугольника. Этого обстоятельства формулы не учитывают, поэтому ими нельзя пользоваться при е> W / А.

Формулы для определения размера a1, м, части подошвы, по которой сохраняется контакт фундамента с грунтом, и наибольшего напряжения Рmax, кПа, можно получить, если учесть, что напряжения Р должны уравновесить силу N, кН, действующую на расстоянии с от ближайшего к этой силе края подошвы фундамента. Отсюда вытекают два условия: 1) центр тяжести эпюры напряжений Р расположен на линии действия силы N; 2) объем эпюры равен величине этой силы. Из первого условия при прямоугольной подошве фундамента следует, что

![]() , (14)

, (14)

а из второго, что

![]() , (15)

, (15)

Из формул (14) и (15) получаем:

![]() , (16)

, (16)

Итак, при эксцентриситете е > W / А = а / 6 наибольшее давление по прямоугольной подошве фундамента Рmax следует определять по формуле (16).

По формулам (11) и (12) для каждого сочетания нагрузок определяют среднее (Рm, кПа) и наибольшее(Рmax, кПа) давления (напряжения) по подошве фундамента.

Давления на грунт основания подошвы фундаментов мелкого заложения (или фундаментов из опускного колодца) должны удовлетворять условиям:

![]() , (17)

, (17)

где Рm и Рmax - соответственно среднее и максимальное давления на грунт в уровне подошвы фундамента, определяемые по формулам центрального или внецентренного сжатия, кПа; R - расчетное сопротивление, кПа, осевому сжатию основания из несальных или скальных грунтов, определяемое согласно нормам раздела СНиП "Мосты и трубы"; п - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,4; с - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0, кроме следующих случаев, в которых надлежит принимать с = 1,2: фундамент опирается на скальный грунт; фундамент опирается на нескальный грунт, и его расчет производится с учетом одной или нескольких нагрузок и воздействий от торможения, горизонтальных ударов подвижного состава, давлений ветра и льда, навала судов, изменения температуры.

Если какое-либо из значений Рm и Pmax не удовлетворяет условиям прочности (17), то это означает, что принятые размеры подошвы фундамента недостаточны. В этом случае принимают новые (увеличенные) размеры подошвы фундамента и снова проверяют выполнение условии прочности (17).

Расчеты, связанные с назначением размеров фундамента, можно считать законченными, когда значения Рm и Pmax удовлетворяют условиям(17) и при этом хотя бы одно из них мало отличается от соответствующего значения правой части выражения(17).

26.Перевірка контактових напружень під підошвою фундаменту.