- •Содержание

- •1. Краеугольные камни фотоники (Nature milestones).

- •1948 Г. Появление голографии

- •1960. Создание лазера

- •1961. Создание нелинейной оптики.

- •Неравенства Белла

- •Фотонный кристалл

- •Плазмон-поляритоны

- •Зеркальный блеск или как обеспечить обратную связь?

- •2. Голография. Физические принципы. Основные схемы получения голограмм.

- •3. Хронология создания лазера. Подробности и факты.

- •2.2 Копенгагенская интерпретация.

- •2.4 Практическое применение

- •Литература:

- •5.1 Белс в. Квантовый эксперимент. 5.2 Сборник статей "Миры Велкора Белса" 5.3 www.Festivalnauki.Ru/statya/14967/kot-shredingera

- •6. Квантовая телепортация. Неравенства Бэлла. Эксперимент а. Аспекта. Экспериментальный инструментарий. Область применения.

- •Эксперимент Аспэ

- •Неравенства Белла

- •Применение

- •Литература

- •6.1Журнал «Physical Review Letters» http://www.Aip.Org/png/html/teleport.Htm

- •Принцип работы оптических волоконных световодов.

- •Потери из-за поглощения (Absorprion Iosses)

- •Потери из-за рассеивания

- •Потери из-за изгибов волокна

- •Потери из-за макроизгибов

- •Потери вследствие излучения

- •Список литературы:

- •8. Фотонные кристаллы. Свойства фотонных структур. Фотонные запрещенные зоны. Управление распространением света в веществе.

- •Классификация фотонных кристаллов

- •Применение фотонных кристаллов

- •Фотонные запрещённые зоны

- •Литература

- •9. Квантовые электродинамические резонаторы. Охлаждение микромеханических резонаторов. Актуальность.

- •Немного истории.

- •Общий подход.

- •Зачем это нужно?

- •Литература

- •10. Квантово-каскадные лазеры. Принцип работы. Типы Применение.

- •1.История создания

- •2.Принцип работы

- •3. Отличия от полупроводниковых лазеров на гетеропереходе

- •4.Типы квантово-каскадных лазеров

- •5.Применение

- •6.Особенности ик и тГц диапазона

- •Терагерцовые ккл

- •11. Вакуумные Раби осцилляции. Эффект Перселла. Область применения оптических фотонно-кристаллических резонаторов.

Эксперимент Аспэ

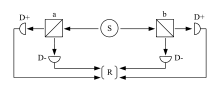

Однако за экспериментами группы Клаузера последовали эксперименты Аспэ в 1981 году. В классическом эксперименте Аспэ два потока фотонов с нулевым суммарным спином, вылетавшие из источника S, направлялись на призмы Николя a и b. В них за счёт двойного лучепреломления происходило разделение поляризаций каждого из фотонов на элементарные, после чего пучки направлялись на детекторы D+ и D–. Сигналы от детекторов через фотоумножители поступали в регистрирующее устройство R, где вычислялось неравенство Белла.

Схема эксперимента Аспэ 1981 года

Результаты, полученные как в опытах Фридмана–Клаузера, так и в опытах Аспэ, чётко говорили в пользу отсутствия эйнштейновского локального реализма. «Жуткое дальнодействие» из мысленного эксперимента окончательно стало физической реальностью. Последний удар по локальности был нанесён в 1989 году многосвязными состояниями Гринбергера — Хорна — Цайлингера , заложившими базис квантовой телепортации. [6.3]

Неравенства Белла

Неравенства Белла предоставили теоретическую базу для возможных физических экспериментов, однако по состоянию на 1964 год техническая база не позволяла ещё их поставить. Первые успешные эксперименты по проверке неравенств Белла были осуществлены Клаузером и Фридманом в 1972 году. Из результатов следовала неопределённость состояния пары запутанных частиц до проведения измерения над одной из них. И всё же до 80-х годов XX века квантовая сцепленность рассматривалась большинством физиков «не как новый неклассический ресурс, который можно использовать, а скорее как конфуз, ждущий окончательного разъяснения»” [6.4]

Неравенство Белла.

Пусть имеется объект, характеризующийся тремя величинами: A, B и C, принимающими два значения, которые мы обозначим, как + и –. Предположим, что этот объект может обладать этими тремя величинами одновременно (как свойствами).

Рассмотрим теперь набор (ансамбль) таких объектов. Обозначим через A+ тот случай, когда свойство A для объекта из ансамбля имеет значение +, и аналогично для B, C и минуса. Через N обозначим число объектов, которые имеют соответствующий набор значений для нашей тройки свойств. То есть N(A+B-C-) обозначает число объектов в ансамбле, у которых A равно плюсу, а B и C – минусу. Соответственно, N(A+B-) – число частиц, у которых A равно плюсу, B – минусу, C же произвольно (или плюс, или минус). N(A+B-) <= N(B-C+) + N(A+C-) N(A+B+) <= N(B-C-) + N(A+C+)

Неравенства Белла показывают, что как при наличии скрытого параметра частицы, который влияет на любые её свойства, так и при его отсутствии, можно провести эксперимент, результаты которого подтвердят или опровергнут наличие скрытых параметров.Если состояния двух запутанных частиц определены в момент разделения, то должно выполняться одно неравенство Белла. Если состояния двух запутанных частиц не определены до измерения состояния одной из них, то должно выполняться другое неравенство.

Квантовое

состояние частиц: Пусть частица находится

в квантовом состоянии

![]() , фотон может быть поляризован либо

горизонтально

, фотон может быть поляризован либо

горизонтально![]() ,

либо вертикально

,

либо вертикально

![]() ,

частица может иметь суперпозицию этих

поляризаций:

,

частица может иметь суперпозицию этих

поляризаций:![]()

,где α и β – два комплексных числа, удовлетворяющих условию:

![]()

Теорема о запрете клонирования

– доказанное утверждение квантовой теории о невозможности создания идеальной копии произвольного неизвестного квантового состояния.

Телепортация избежала попадания под действие этой теоремы, т.к. не выявляется информация ни об одной частице. После телепортации частица 1 больше не доступна в своем начальном состоянии, частица 3 не клон, а результат телепортации.[6.5]