- •2.3.1. Однопоясные висячие системы и криволинейные сетки

- •9. Монтаж купольных покрытий.

- •10.Методы монтажа оболочек двоякой положительной и отрицательной кривизны

- •11.Монтаж покрытий методом подъема

- •12.Технология и организация монтажа высоких зданий

- •14. Конструктивные особенности зданий, возводимых методом подъема. Разновидности метода.

- •15. Возведение ядра жесткости в методе подъема.

- •19 Назначение и конструктивные особенности силосных сооружений.

- •21. Сущность метода возведения зданий и сооружений в скользящей опалубке. Область применения метода. Разновидность конструкций опалубки.

- •22. Особенности технологии монтажа сборных и устройства монолитных перекрытий при возведении стен в скользящей опалубки.

- •23. Методы монтажа башенных и мачтовых сооружений. Монтаж сооружений башенного и мачтового типа

- •24. Монтаж башен и мачт методом падающей стрелы.

- •Принцип работы

- •Способы опирания

- •Способы монтажа

- •25. Монтаж башенных сооружений безъякорным методом

- •26. Монтаж башен и мачт методом наращивания

- •27. Монтаж башен методом подращивания

- •28. Методы монтажа стальных резервуаров

- •33. Подъем и натяжение вант и вантовых ферм.

- •34. Крановое оборудование и монтаж плит висячего покрытия.

- •35. Раскружаливание оболочек покрытий.

- •36. Конструктивные особенности и область применения опускных сооружений (колодцев).

- •8.5. Технология производства работ методом «стена в грунте»

- •49 Монтаж структурных покрытий.

- •50 Способы сдавливания свай.

- •2. Особенности проектирования свайных фундаментов, устраиваемых с применением способа вдавливания

- •3. Технология производства работ

- •51 Сущность технологии возведения железобетонных оболочек башенных градирен. Виды опалубок.

- •24.1. Подъемно-переставная опалубка

- •52 Монтаж наклонной колонады башенной градирни.

- •Черт. 2. Башенная противоточная градирня

- •56.Обеспечение безопасности производства работ при возведении высотных сооружений из монолитного железобетона.

- •57.Анализ причин аварий в строительстве в результате нарушений правил производства смр.

35. Раскружаливание оболочек покрытий.

Раскружаливание оболочки производят после достижения бетоном в угловых зонах и швах между плитами 70 % прочности.

Раскружаливание – это опускание винтовых или гидравлических домкратов, подкладываемых под стойки подмостей или опор кондуктора.

После выверки оболочки, монтажной сварки выпусков арматуры, замоноличивания швов и достижения бетоном 70% проектной прочности производят раскружаливание оболочки, для чего постепенноотпускают натяжение винтовых стяжек временных затяжек блоков от середины к краям и снимают затяжки.

36. Конструктивные особенности и область применения опускных сооружений (колодцев).

Какие конструктивные особенности имеют опускные колодцы?

Снизу опускные колодцы имеют ножевую режущую часть - в стенке делается скос с внутренней стороны. Ножевая часть усиленно армируется, в нее могут закладываться металлические прокатные профили - уголки или швеллеры. Толщина режущей части понизу составляет 150-400 мм. Наружные стенки колодца либо полностью вертикальные, либо ступенчатые с уменьшением диаметра кверху, либо наклонные. Толщина стен иногда достигает 2-2,5 м. Уступ позволяет снизить трение о грунтовый массив при опускании, а также уменьшить расход материала, так как боковое давление на колодец кверху уменьшается. Наклон образующей боковой поверхности к вертикали делается обычно менее 1° , но он может затруднить вертикальность при опускании колодца, поэтому возможно возникновение перекосов. Ступенчатость также определяется исходя из такого же малого уклона. Бетонирование колодца ведется обычно на месте ярусами по мере его опускания. Глубина опускных колодцев может быть назначена любой из условий практической необходимости, а разработка грунта в них может осуществляться как с водоотливом, так и без водоотлива. Извлечение грунта осуществляется либо сверху грейфером, либо (при осуществлении водопонижения и осушения) путем погружения после осушения механизма внутрь колодца. При разработке грунта внутри колодца может применяться гидромеханизация.

Как осуществляется погружение опускного колодца?

Опускание колодцев производится с поверхности под действием собственного веса. Погружение должно вестись строго вертикально, без перекосов. В случае оседания с одной стороны пригружается другая сторона для выравнивания. Обследуется возможность препятствия для погружения - валунов, стволов погребенных деревьев и др. Водопонижение может облегчить опускание, так как при этом снижается действие противодавления воды. Для облегчения опускания могут применяться местные гидроподмыв и выборка грунта.

Что представляет собой "тиксотропная рубашка"?

При погружении опускных колодцев они могут "зависнуть" из-за большого трения на контакте с грунтом массива, в который они погружаются. Чтобы этого не было, в полость между массивом и боковой поверхностью колодца нагнетается глинистый раствор, образующий так называемую "тиксотропную рубашку". Этот раствор приготовляется из бентонитовых глин, обладающих тиксотропными свойствами, то есть глин, переходящих в желеобразное состояние. Затем, после окончания опускания колодца, боковое пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Что представляет собой кессон?

Кессоны применяются тогда, когда опускание опоры глубокого заложения должно производиться ниже уровня воды и требуется ручная разработка грунта. Кессон - это опрокинутый вверх дном ящик, образующий камеру, в которую нагнетается под давлением воздух таким образом, чтобы выдавить всю воду и осушить разрабатываемый грунт. Этот способ более сложен и дорог, чем применение опускного колодца, но он позволяет "добраться" до разрабатываемого грунта вручную. После окончания опускания кессона его камера заполняется бетоном.

Из чего состоит кессонная установка?

Установка для опускания кессонной опоры состоит из:

1) кессонной камеры;

2) шахты;

3) шлюзового аппарата;

4) компрессорных установок для нагнетания воздуха.

Кессонная камера железобетонная, имеет высоту не менее 2,2 м. В нижней части по периметру имеется ножевое устройство, как и у опускного колодца. Шлюзовой аппарат служит для возможности входа человека в ствол-шахту, где давление воздуха выше атмосферного и, затем, по окончании работ, выхода его оттуда, а также извлечения грунта. В шахте устраивается лифт-подъемник. Надкессонное строение возводят либо сразу на всю высоту, либо ярусами с наращиванием по мере необходимости.

|

Рис.Ф.16.12. Кессон: а - для использования подземного пространства (размещения в нем оборудования); б - для использования как опоры сооружения; 1 - кессонная камера; 2 - надкессонное строение; 3 - шахтная труба; 4 - шлюзовой аппарат; 5 - гидроизоляция; 6 - защитная стенка |

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:

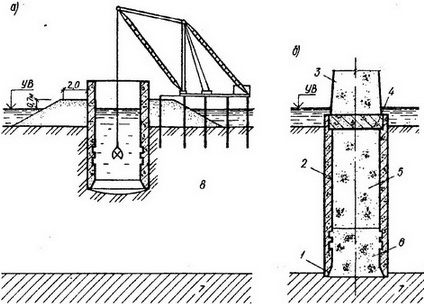

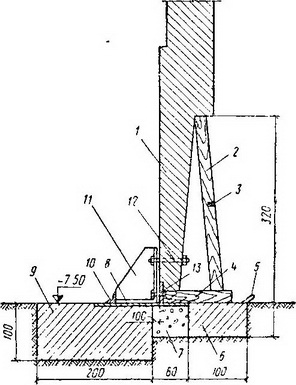

Опускной

колодец представляет собой открытую

сверху и снизу железобетонную(реже

стальную и бетонную) конструкцию (рис.

9.1), стены которой

в нижней части имеют заострения (консоли),

обычно усиленные металлом (ножи). Опускные

колодцы погружаются в грунт под действием

собственного веса по мере разработки

и удаления грунта, расположенного в

полости колодца и ниже его ножа.

Рис.

9.1. Опускной колодец а — погружение

колодца.; б — фундамент в виде опускного

колодца; 1 — консоли; 2 — стенки колодца;

3 — надфундаментная часть опоры; 4 —

железобетонная плита; 5 — бетон,

уложенный насухо; 6 — подводный бетон;

7 — прочный грунт; 8 — слабый грунт

Рис.

9.1. Опускной колодец а — погружение

колодца.; б — фундамент в виде опускного

колодца; 1 — консоли; 2 — стенки колодца;

3 — надфундаментная часть опоры; 4 —

железобетонная плита; 5 — бетон,

уложенный насухо; 6 — подводный бетон;

7 — прочный грунт; 8 — слабый грунт

Стены колодцев либо сооружают сразу на полную высоту, либо наращивают по мере погружения колодцев в грунт (рис. 9.1,а).

Погружение опускных колодцев в грунт производят с откачкой или без откачки воды из их полости.

После достижения опускным колодцем проектной глубины заложения фундамента полость колодца целиком (рис. 9.1,6) или частично заполняют бетонной смесью сначала подводным способом, а затем насухо. В верхней части колодца сооружают распределительную железобетонную плиту, на которой впоследствии ведут кладку надфундаментной части опоры; в некоторых случаях такую плиту не делают.

Опускные колодцы применяют в случаях расположения грунтов с достаточной несущей способностью на больших (более 5—8 м) глубинах, когда сооружение фундаментов в открытых котлованах из-за сложности крепления их стен экономически нецелесообразно или технически неосуществимо. Так как в подобных случаях кромеопускных колодцев можно применять фундаменты из свай или оболочек, выбор типа фундамента производят на основе технико-экономического сравнения вариантов. Достоинством фундаментов из опускных колодцев является возможность их погружения без использования сложного технологического оборудования. Недостатками их являются большой объем кладки и значительные трудности, возникающие при встрече колодцев в водонасыщенных грунтах с препятствиями в виде крупных валунов, скальных прослоек, топляков и т. п. Устранение таких препятствий возможно лишь после откачки воды из колодцев, что при водонасыщенных грунтах не всегда удается сделать. Трудности, связанные с необходимостью осушения колодца, возникают и при посадке его на скальный грунт, поверхность которого не бывает строго горизонтальной и нуждается в планировке для возможности опирания на него колодца по всему периметру.

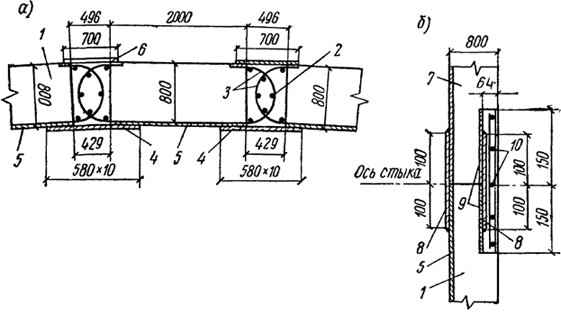

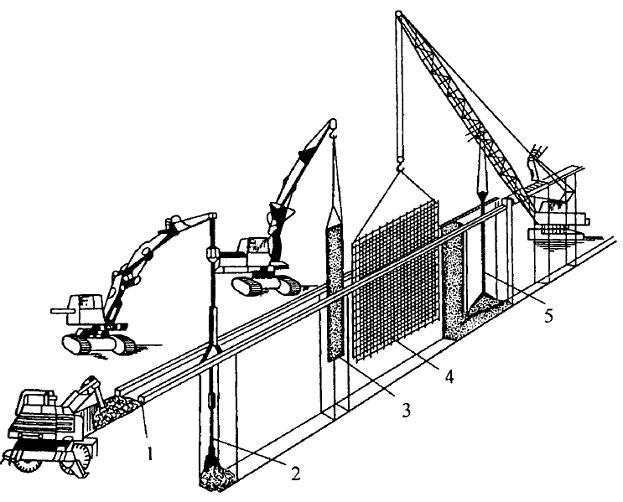

№37 Технология «стена в грунте» для устройства подземных сооружений

Подземные сооружения в зависимости от гидрогеологических условий и глубины заложения осуществляют разными способами, основные из которых — открытый, «стена в грунте» и способ опускного колодца. Сущность технологии «стена в грунте» заключается в том, что в грунте устраивают выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в которых возводят ограждающие конструкции подземного сооружения из монолитного или сборного железобетона, затем под защитой этих конструкций разрабатывают внутреннее фунтовое ядро, устраивают днище и воздвигают внутренние конструкции. В отечественной практике применяют несколько разновидностей метода «стена в грунте»: • свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного ряда вертикальных буронабивных свай; • траншейный, выполняемый сплошной стеной из монолитного бетона или сборных железобетонных элементов.

Технология перспективна при возведении подземных сооружений в условиях городской застройки вблизи существующих зданий, при реконструкции предприятий, в гидротехническом строительстве. С использованием технологии «стена в грунте» можно сооружать:

• противофильтрационные завесы; • туннели мелкого заложения для метро; • подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах; • емкости для хранения жидкости и отстойники; • фундаменты жилых и промышленных зданий.

В зависимости от свойств грунта и его влажности применяют два вида возведения стен — сухой и мокрый. Сухой способ, при котором не требуется глинистый раствор, применяется при возведении стен в маловлажных устойчивых грунтах.

Свайные стены могут возводиться как сухим, так и мокрым способом, при этом последовательно бурят скважины и бетонируют в них сваи.

Мокрым способом возводят стены подземных сооружений в водонасыщенных неустойчивых грунтах, обычно требующих закрепления стенок траншей от обрушения грунта в процессе его разработки и при укладке бетонной смеси. При этом способе в процессе работы землеройных машин устойчивости стенок выемок и траншей достигают заполнением их глинистыми растворами (суспензиями) с тиксотропными свойствами. Тиксотропность — важное технологическое свойство дисперсной системы восстанавливать исходную структуру, разрушенную механическим воздействием. Для глинистого раствора это способность загустевать в состоянии покоя и предохранять стенки траншей от обрушения, но и разжижаться от колебательных воздействий. В выемках, отрытых до необходимых глубины и ширины под глинистым раствором, этот раствор постепенно замещают, используя в качестве несущих или ограждающих конструкций монолитный бетон, сборные элементы, различного рода смеси глины с цементом или другими материалами. Наилучшими тиксотропными свойствами обладают бентонитовые глины. Сущность действия глинистого раствора заключается в том, что создается гидростатическое давление на стенки траншеи, препятствующее их обрушению, кроме этого на стенках образуется практически водонепроницаемая пленка из глины толщиной 2...5 мм. Глинизация стенок выемок позволяет отказаться от таких вспомогательных и трудоемких работ, как забивка шпунта, водопонижение и замораживание грунта. При отрывке траншей используют оборудование циклического и непрерывного действия; обычно ширина траншей составляет 500... 1000 мм, но может доходить до 1500...2000 мм. Для разработки траншей под защитой глинистого раствора применяют землеройные машины общего назначения — грейферы, драглайны и обратные лопаты, буровые установки вращательного и ударного бурения и специальные ковшовые, фрезерные и струговые установки.

Буровое оборудование позволяет устраивать «стену в грунте» в любых грунтовых условиях при заглублении до 100 м. Нецелесообразно применять метод «стена в грунте» в следующих случаях:

• в грунтах с пустотами и кавернами, на рыхлых свалочных грунтах; • на участках с бывшей каменной кладкой, обломками бетонных и железобетонных элементов, металлических конструкций и т.д.; • при наличии напорных подземных вод или зон большой местной фильтрации грунтов.

Наиболее проста технология работ при устройстве противофильтрационных завес, которые обычно выполняют из монолитного бетона, тяжелых, ломовых и твердых глин. Назначение завес — предохранение плотин от проникновения воды за тело плотины. Противофильтрационная завеса может быть применена при отрывке котлованов для предохранения их от затопления подземными водами. Отпадает потребность в замораживании грунта или понижении уровня грунтовых вод иглофильтровыми понизительными установками. Завеса действует постоянно, в то время как остальные методы используются только на период производства работ, хотя грунтовые воды могут быть очень агрессивными. Работы по отрывке траншей, как и производство последующих работ, в случае близкого расположения фундаментов существующих зданий выполняют отдельными захватками, обычно через одну, т. е. первая, третья, вторая, пятая, четвертая и т. д. Длину захватки бетонирования назначают от 3 до 6 м и определяют по следующим критериям:

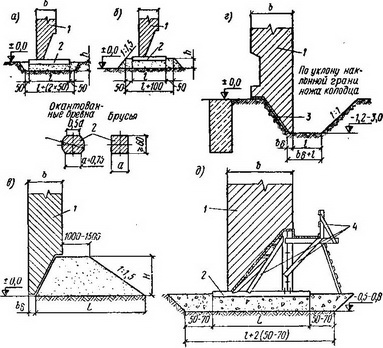

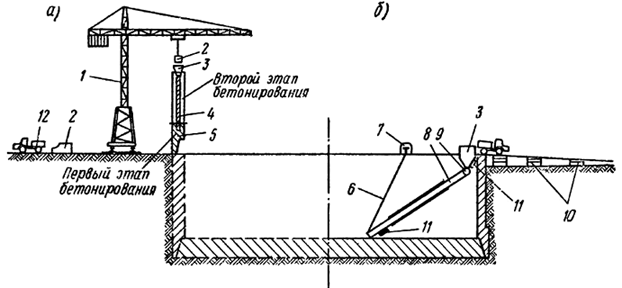

• условиям обеспечения устойчивости траншеи; • принятой интенсивности бетонирования; • типу машин, разрабатывающих траншею; • конструкции и назначению «стены в грунте». Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций по способу «стена в грунте» (рис. 6.1):

Рис.

6.1. Технологическая схема устройства

«стены в грунте»:

1—устройство

форшахты (укрепление верха траншеи); 2

— рытье траншеи на длину захватки;

3 — установка ограничителей (перемычек

между захватками); 4 — монтаж арматурных

каркасов; 5 — бетонирование на захватке

методом вертикально перемещаемой трубы

Рис.

6.1. Технологическая схема устройства

«стены в грунте»:

1—устройство

форшахты (укрепление верха траншеи); 2

— рытье траншеи на длину захватки;

3 — установка ограничителей (перемычек

между захватками); 4 — монтаж арматурных

каркасов; 5 — бетонирование на захватке

методом вертикально перемещаемой трубы

1) забуривание торцевых скважин на захватке; 2) разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при постоянном заполнении открытой полости бентонитовым раствором, с ограничителями, разделяющими траншею на отдельные захватки; 3) монтаж на полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на дно траншеи бетонолитных труб; 4) укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой трубы с вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, разрабатываемый участок траншеи.

Арматура «стены в грунте» представляет собой пространственный каркас из стали периодического профиля, который должен быть уже траншеи на 10... 12 см. Перед опусканием арматурных каркасов в траншею стержни целесообразно смачивать водой для уменьшения толщины налипаемой глинистой пленки и увеличения сцепления арматуры с бетоном. Бетонирование осуществляют методом вертикально перемещаемой трубы с непрерывной укладкой бетонной смеси и равномерным заполнением ею всей захватки снизу вверх. Бетонолитные трубы — металлические трубы диаметром 250...300 мм, толщина стенок 8...10 мм, горловина — на объем трубы, съемный клапан ниже горловины, пыжи из мешковины. Ограничители размеров захватки:

• при глубине траншеи до 15 м применяют трубы диаметром, меньшим ширины траншеи на 30...50 мм; их извлекают через 3...5 ч после окончания бетонирования на захватке, и образовавшаяся полость сразу заполняется бетонной смесью; • при глубине траншеи до 30 м устанавливают ограничитель в виде стального листа, который приваривают к арматурному каркасу. При необходимости лист усиливается приваркой швеллеров. При длине захватки более 3 м бетонирование обычно осуществляют через две бетонолитные трубы одновременно. Для повышения пластичности бетона и его удобоукладываемости применяют пластифицирующие добавки — спиртовую барду, суперпластификаторы. Перерывы в бетонировании — до 1,5 ч летом и до 30 мин — зимой. Бетонную смесь укладывают до уровня, превышающего высоту конструкции на 10... 15 см для последующего удаления слоя бетона, загрязненного глинистыми частицами. При использовании виброуплотнения вибраторы укрепляют на нижнем конце бетонолитной трубы. При трубах длиной до 20 м применяют один вибратор, длиной до 50 м — два вибратора. Трубы на границе захваток обязательно извлекают. Раннее извлечение приводит к разрушению кромок образовавшейся сферической оболочки, что нежелательно, а позднее приводит к защемлению трубы между бетоном и землей, и требуются значительные усилия для ее извлечения. Поэтому часто вместо труб ставят неизвлекаемые перемычки из листового железа, швеллеров или двутавров, обязательно привариваемых к арматурным каркасам сооружения. Иногда для предохранения устья траншеи от разрушения и осыпания устраивают из сборных элементов или металла форшахты — оголовки траншей глубиной до 1 м для усиления верхних слоев грунта, или это траншея с укрепленными на глубину до 1 м верхними частями стенок. Недостатки технологии «стена в грунте»: ухудшается сцепление арматуры с бетоном, так как на поверхность арматуры налипают частицы глинистого раствора; много сложностей возникает при ведении работ в зимнее время, поэтому, когда позволяют условия, используют сборный и сборно-монолитные варианты. Применение сборного железобетона позволяет:

• повысить индустриальность производства работ; • применять конструкции рациональной формы: пустотные, тавровые и двутавровые; • иметь гарантии качества возведенного сооружения. Недостатки сборного железобетона: требуется специальная технологическая оснастка для изготовления изделий, каждый раз индивидуального сечения и длины; сложность транспортирования изделий на строительную площадку; требуются мощные монтажные краны; стоимость сборного железобетона значительно выше, чем монолитного. Вертикальные зазоры между сборными элементами заполняются цементным раствором при сухом способе производства работ. При мокром способе наружную пазуху траншеи заполняют цементно-песчаным раствором, а внутреннюю — песчано-гравийной смесью. Наружное заполнение в дальнейшем будет служить в качестве гидроизоляции. Применяют два варианта сборно-монолитного решения: нижняя часть сооружения до определенного уровня состоит из монолитного бетона, вышележащие конструкции — из сборных элементов; сборные элементы применяют в виде опалубки-облицовки, которую устанавливают к внутренней поверхности траншеи, наружная полость заполняется монолитным бетоном.

№38,39 Возведение сооружений методом опускного колодца

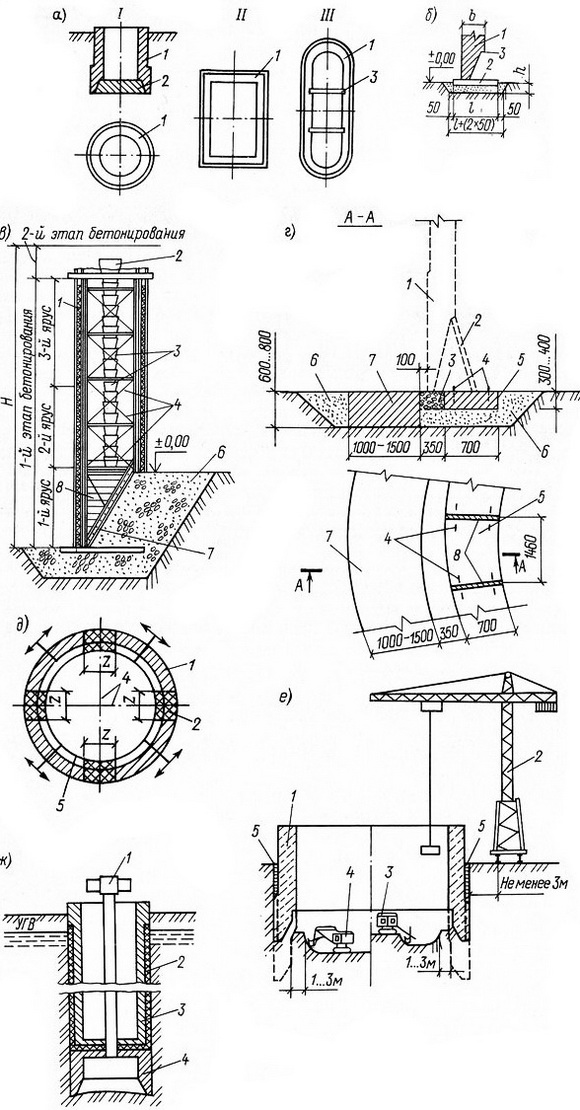

Опускные колодцы различаются: по материалу — бетонные, железобетонные, металлические, каменные и деревянные; по форме (в плане) — круглые, овальные и прямоугольные (рис. 8.2, а); наиболее экономичны колодцы круглой формы; по виду и способу устройства железобетонных конструкций — из монолитного железобетона, сборных тонкостенных панелей и пустотелых блоков; по технологии опускания — насухо, с водоотливом или искусственным понижением уровня грунтовых вод и без водоотлива с разработкой грунта под водой. Первым этапом сооружения колодца является устройство основания под нож, которое гарантирует надежное опирание последнего при возведении стен. Существуют основания различных видов. Наиболее распространенный вид — деревянные подкладки на песчаной подушке (рис. 8.2, б). Толщина подкладок около 20 см, длина 2...3,5 м.

Рис.

8.2. Опускные колодцы

а — формы (в

плане): I — круглые; II — прямоугольные;

III — с закругленными боковыми стенками;

1 — стенка; 2 — днище; 3 — поперечная

стенка; б — подготовка основания под

нож стенки: 1 — нож колодца; 2 — деревянные

подкладки; 3 — банкетка ножа; в —схема

бетонирования стены; 1,3 — соответственно

наружная и внутренняя опалубки стены;

2 — приемная воронка для бетонной смеси;

4 — хобот для подачи бетонной смеси; 5 —

армокаркас; 6 — щебень; 7 — конструктивная

опалубка; г — устройство основания под

нож стен, выполненных из сборных панелей:

1 — нож; 2 — опорные стойки; 3 — уплотненный

щебень; 4 — монтажные петли; 5 — опорное

кольцо из сборных железобетонных блоков;

6 — обратная песчаная засыпка; 7 —форшахта

из бетона; 8 — разделительные доски; д

— схема расположения фиксированных

зон: 1 — колодец; 2 — фиксированные зоны;

3 — берма; 4 — оси фиксированных зон; с

схема разработки грунта в колодце

насухо: 1 — колодец; 2 —башенный кран;

3, 4 — экскаваторы (прямая и обратная

лопата); 5 —тиксотропная рубашка; ж —

устройство кессона: 1 — шлюзовой аппарат;

2 — гидроизоляция; 3 —надкессонное

строение; 4 — кессонная камера

Рис.

8.2. Опускные колодцы

а — формы (в

плане): I — круглые; II — прямоугольные;

III — с закругленными боковыми стенками;

1 — стенка; 2 — днище; 3 — поперечная

стенка; б — подготовка основания под

нож стенки: 1 — нож колодца; 2 — деревянные

подкладки; 3 — банкетка ножа; в —схема

бетонирования стены; 1,3 — соответственно

наружная и внутренняя опалубки стены;

2 — приемная воронка для бетонной смеси;

4 — хобот для подачи бетонной смеси; 5 —

армокаркас; 6 — щебень; 7 — конструктивная

опалубка; г — устройство основания под

нож стен, выполненных из сборных панелей:

1 — нож; 2 — опорные стойки; 3 — уплотненный

щебень; 4 — монтажные петли; 5 — опорное

кольцо из сборных железобетонных блоков;

6 — обратная песчаная засыпка; 7 —форшахта

из бетона; 8 — разделительные доски; д

— схема расположения фиксированных

зон: 1 — колодец; 2 — фиксированные зоны;

3 — берма; 4 — оси фиксированных зон; с

схема разработки грунта в колодце

насухо: 1 — колодец; 2 —башенный кран;

3, 4 — экскаваторы (прямая и обратная

лопата); 5 —тиксотропная рубашка; ж —

устройство кессона: 1 — шлюзовой аппарат;

2 — гидроизоляция; 3 —надкессонное

строение; 4 — кессонная камера

При монолитном варианте бетонирование стен ведут по ярусам (рис. 8,2, в). Высота яруса определяется из условий допустимого удельного давления на грунт под ножевой частью. Практически колодцы высотой до 10 м бетонируют в один ярус, более высокие — в несколько ярусов при их высоте 6...8 м. Укладку бетона очередного яруса производят после набора бетоном предыдущего яруса прочности 1,2...1,5 МПа. Устройство стен из сборных железобетонных плоских панелей длиной до 12 м, шириной 1,4...2 м и толщиной 0,4...0,8 м предусматривает создание специального основания, выполненного в предварительно отрытой траншее глубиной до 0,8 м (рис. 8.2, г). Вначале бетонируют форшахту, затем отсыпают песчаную подушку (с послойным уплотнением), укладывают сборные плиты опорного кольца и устраивают щебеночное основание. После этого устанавливают стеновые панели, соединяя их между собой пластинами (на сварке), и бетонируют вертикальный стык. При устройстве колодцев глубиной более 12 м стены наращивают такими же панелями, но без ножевой части. По окончании устройства стен приступают к погружению колодца под действием его собственной силы тяжести. При опускании колодца насухо применяют три схемы разработки и выдачи грунта из колодца. По первой схеме грунт разрабатывают бульдозерами, экскаваторами на гусеничном ходу и выдают на поверхность кранами в бадьях. При внутреннем диаметре колодца до 20 м используют экскаваторы с объемом ковша 0,25...0,4 м3, свыше 20 м — с объемом ковша 0,65...1,25 м3. В колодцах диаметром более 32 м работы ведут не менее двух экскаваторов. Бульдозер используют для срезки и сброса грунта в отвалы для удобства погрузки его в бадьи. Грунт разрабатывают в следующей последовательности: первоначально — в средней части колодца на глубину 1,5...4 м (в зависимости от размера колодца), оставляя вблизи ножа берму шириной 1...3 м; далее, уточнив места и размеры фиксированных зон (рис. 8.2, д), производят послойную (10...15 см) срезку грунта бермы на участках между фиксированными зонами (момент начала погружения колодца). Если после полной разработки этих участков бермы (до уровня банкетки ножа) колодец не опускается, то начинают разработку грунта фиксированных зон. При первых подвижках колодца переходят к разработке грунта в средней части и т. д. По мере погружения колодца размеры фиксированных зон уменьшаются до полного исключения, при необходимости разрабатывают (вручную) грунт под ножевой частью. Грунт грузят в саморазгружающиеся бадьи вместимостью от 2 до 5 м краном соответствующей грузоподъемности, поднимающим их на поверхность (рис. 8.2, е). Количество кранов определяется из расчета обеспечения требуемой производительности работы экскаватора. Поднятый на поверхность грунт грузят в самосвалы и отвозят в отвал или для других целей. По второй схеме предусматривается разработка грунта грейфером. Для этого используют двух-, трех- и четырехлопастные грейферы вместимостью 0,5... 1,5 м3. Грейферами разрабатывают грунт I и II групп. Для грунтов III группы используют грейферы вместимостью более 1 м . Последовательность разработки грунта кольцевыми траншеями — от центра к стенам или радиальными траншеями от середины поочередно к дальней и ближней стенкам относительно крана. При третьей схеме разработки грунта используют гидромеханизированный способ. Возможны три варианта рассматриваемого способа: разработка гидромониторами и транспортировка на поверхность земснарядами или углесосами; разработка гидромониторами и подъем на поверхность гидроэлеваторами; разработка экскаватором и выдача на поверхность средствами гидромеханизации. Опускание колодца без водоотлива производят при большом притоке воды, когда выполнять водопонижение экономически нецелесообразно. В этом случае грунт разрабатывают и подают из-под воды грейфером. При строительстве колодца в сильно обводненных грунтах или вблизи существующих зданий и сооружений, когда есть опасность выноса или выпора грунта из-под подошвы фундаментов, применяют кессон (рис. 8.2, ж). Кессонную камеру устраивают из железобетона (в редких случаях — из металла). Высота камеры от банкетки до потолка не менее 2,2 м. Плотный грунт в кессонной камере разрабатывают вручную с использованием отбойных молотков, пневмобуров и взрывного способа, а слабые — средствами гидромеханизации. При ручной разработке первоначально по контуру камеры на некотором расстоянии от банкетки отрывают траншею шириной около 1 м на глубину посадки кессона, но не более 40 см. Затем разрабатывают грунт между траншеей и ножом, оставляя перемычки нетронутого грунта. После посадки кессона (на 30...40 см) ведут послойную разработку грунта центральной части, а также новых траншей, затем цикл повторяется. Во всех случаях погружение колодца сопровождается преодолением сил трения на поверхности стен. Для уменьшения этих сил применяют способ погружения в тиксотропных рубашках. Принцип его заключается в том, что ножевую часть колодца делают с уступом наружу на 10... 15 см относительно вышерасположенной стены, вследствие чего при погружении в грунт вокруг стен образуется полость. Чтобы грунт не обрушивался, полость заполняют глинистым раствором с тиксотропными свойствами. В результате трение наиболее значительной величины имеет место только на наружной боковой поверхности ножа. Преимущество такого способа погружения колодца способствует значительному уменьшению толщины стен; возможности применения сборных стеновых панелей; отсутствию опасности «зависания» колодца; легкому исправлению возможных кренов колодца при опускании.

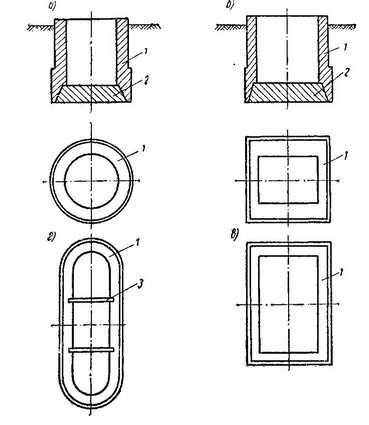

Опускные колодцы используются при устройстве заглубленных подземных помещений насосных станций, водозаборов, скиповых ям доменных печей, вагоноопрокидывателей, установок непрерывной разливки стали, подземных гаражей, в качестве массивных и заглубленных фундаментов для опор мостов, набережных, механических прессов и различных испытательных стендов [14—16]. Опускные колодцы классифицируются: по материалу — на железобетонные, бетонные, металлические, деревянные, каменные и кирпичные. Опускные колодцы из дерева, камня и кирпича применяются крайне редко; по форме колодца (в плане)—на круглые, прямоугольные, квадратные и с закругленными торцовыми стенками (рис. VII-1).

Рис. VI1-1. Формы сечений опускных колодцев а — круглые; б — квадратные; в — прямоугольные; г — с закругленными боковыми стенками; 1 — стена; 2 —днище; 3 — поперечная стенка

Прямоугольная или квадратная форма позволяет более рационально использовать площадь внутреннего помещения под оборудование. Однако опускные колодцы круглой формы более экономичны. Круглый опускной колодец лучше работает на сжатие и меньше подвержен кренам при опускании. Первым этапом процесса сооружения колодца является устройство основания под нож. Надежное основание, рациональная и правильно выбранная схема опирания ножа колодца на грунт гарантируют сохранность колодца при снятии его с временных опор и равномерность погружения в грунт на первых метрах опускания. Чаще всего применяются пять типов оснований под нож опускного колодца (рис. VI1-2).

Рис. VI1-2. Схема подготовки оснований под нож и установка ножа опускного колодца а — на втопленной песчаной подушке и деревянных подкладках; б — на насыпной песчаной подушке и деревянных подкладках; в — на насыпной песчаной призме; г —в специально подготовленной траншее (котловане); д — на песча-ко-гравийной (щебеночной) призме и деревянных опорных подмостях; 1 — нож колодца; 2 —деревянные подкладки; 3 — деревянная опалубка или железобетонные плиты-оболочки; 4 — деревянные подмости

Подкладки выполняются из круглых бревен, отесанных на один или два канта, из брусьев или железнодорожных шпал, распиленных на два-три отрезка. Деревянные подкладки укладывают на песчаную (песчано-гравийную) подушку с заглублением их на 0,5 диаметра подкладки. Песчаная подушка равномерно распределяет давление на грунт основания и увеличивает площадь опирания. Песчаные подушки делают втопленными в естественный грунт основания и насыпными. Высота подушки 50—70 см, ширина определяется длиной деревянных подкладок плюс 100 см (по 50 см с каждой стороны). Диаметр подкладок не менее 22—25 см, длина определяется по расчету в зависимости от веса колодца и грунта основания. Обычно длина подкладок находится в пределах 2—3,5 м. Деревянные подкладки на втопленной и на насыпной песчаных подушках применяют для сравнительно небольших колодцев и с незначительным первоначальным их весом. Для более крупных опускных колодцев сооружают опоры из песчано-гравийных призм, из деревянных опор-подмостей на щебеночном основании и осуществляют бетонирование ножа колодца враспор в подготовленной траншее (котловане). Такие опоры используются и при бетонировании опускных колодцев на слабых грунтах. Если на месте установки колодца залегают илистые грунты или торф, то их удаляют и заменяют песчаными грунтами. Песчаные и песчано-гравийные призмы для удержания опалубки отсыпают по контуру стен опускного колодца. Наружный откос призмы выравнивают вручную с уклоном, соответствующим углу наклонной грани ножа опускного колодца. На наружный откос призмы и под банкетку ножа укладывают сборные железобетонные плиты-оболочки, которые затем крепят к армокаркасам ножа. В дальнейшем они служат опалубкой. Могут быть использованы и деревянные щиты опалубки. В тех случаях, когда призмы не могут удержать откос с заложением, равным уклону грани скошенной части консоли ножа колодца, технологию изготовления ножа несколько изменяют. Вначале монтируют армокаркас ножа, затем на него навешивают и на нем закрепляют опалубку (деревянную или из железобетонных плит-оболочек), производят отсыпку песчаной призмы и тщательное уплотнение грунта с подбивкой его под наклонную грань ножа колодца. Широкое распространение получил способ бетонирования ножа колодца в траншее враспор. При этом одна из сторон траншеи делается с уклоном, соответствующим уклону наклонной грани ножа колодца. На этот откос укладывается опалубка чаще всего из железобетонных плит-оболочек, затем устанавливается армокаркас ножа, закрепляется опалубка у вертикальной грани ножа с другой стороны и нож бетонируется. Подготовка основания под нож сборного из железобетонных панелей опускного колодца имеет некоторые особенности. При монолитном ноже колодца, т. е. когда нож армируется и бетонируется непосредственно на месте погружения колодца, подготовку основания под нож производят так же, как и при монолитных опускных колодцах. В этом случае, чаще всего в грунте основания, делается пионерный котлован, одна сторона которого планируется строго по уклону наклонной ножевой части колодца, а с другой стороны котлована оставляется проход примерно 1 м шириной для установки вертикальных щитов опалубки ножа.

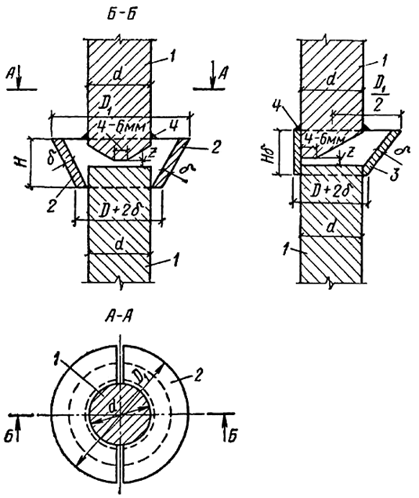

Рис. VII-3. Схема подготовки оснований под нож опускного колодца из сборных железобетонных панелей. 1 — нож; 2 — деревянные опорные стойки; 3— шнур для Взрывчатого вещества; 4 — деревянные брусья (шпалы); 5 — рым; 6— внутреннее опорное кольцо; 7 — уплотненный щебень; 8 — металлическая пластинка; 9—опорное бетонное кольцо форшахты; 10 — фиксирующий металлический уголок; 11 — металлические упоры; 12 — металлические крепежные болты; 13 — металлический резец

На рис. VII-3 приведена схема опирания ножа круглого опускного колодца диаметром 60 м и высотой 20,5 м, стены которого выполнены из плоских сборных железобетонных панелей. Первоначально по наружному контуру стены колодца бетонируют опорное кольцо форшахты, затем внутреннее опорное кольцо, которое размещается с внутренней стороны колодца, в 60 см от опорного кольца форшахты. Внутреннее опорное кольцо бетонируют отдельными блоками. Между блоками устанавливают деревянные щиты, чтобы облегчить в дальнейшем возможность удаления блоков внутреннего опорного кольца. Каждый блок должен иметь строповочные петли. Пространство между опорным кольцом форшахты и внутренним опорным кольцом заполняют хорошо уплотненным щебнем или гравийной смесью. На внутреннее опорное кольцо и межкольцевое пространство укладывают деревянные брусья из железнодорожных шпал с таким расчетом, чтобы каждая панель опиралась на три шпалы. Один конец шпалы находится под банкеткой ножа колодца (панели), а во второй конец упирается стойка, поддерживающая внутренний уступ консоли и передающая давление на внутреннее опорное кольцо. Под каждую панель устанавливают одну-две деревянные стойки, воспринимающие вертикальную нагрузку от веса стены колодца. С наружной стороны ножа панели располагают на опорном кольце форшахты специальные металлические упоры — по одному-два упора на каждое кольцо. Каждый упор крепится к панели болтами. С наружной стороны упоры ограничивают фиксирующим металлическим уголком, который приваривают к металлической пластине (закладной части) форшахты. Расчетная нагрузка на каждый упор полностью воспринимается болтами, рассчитанными на срез. Таким образом, общий вес колодца передается через опорные стойки, шпалы и упоры на два опорных бетонных кольца, благодаря чему нагрузка равномерно распределяется на всю площадь опоры.

№ 40 Бетонирование и монтаж опускных колодцев

Основными требованиями, предъявляемыми к бетону опускных колодцев, являются помимо прочности плотность и водонепроницаемость, так как колодцы в большинстве случаев погружают ниже уровня грунтовых вод. Требования по морозостойкости не относятся к основным, поскольку колодцы находятся, как правило, глубоко в грунте.

Для стен и днища колодца применяется бетон класса В10—В15 с водоцементным отношением 0,4—0,45, водопроницаемостью W = 4 и W = 6 и морозостойкостью F = 150. Для приготовления бетона используют портландцементы, шлакопортландцементы и пуццолановые цементы марки не ниже М300. Бетонировать колодцы рекомендуется малоподвижными бетонными смесями c осадкой конуса 40—60 мм с применением пластифицирующих добавок. Подбор состава бетонной смеси и испытание образцов производятся лабораторией. При сооружении колодцев в агрессивных средах используют специальные сульфатостойкие или другие цементы, противодействующие агрессивной среде.

Стены колодца при бетонировании разбивают на ярусы, а каждый ярус — на блоки (рис. VII-4). Высота яруса назначается проектом производства работ исходя из условий допустимого удельного давления на грунт под ножевой частью колодца, а также работы кранов. Колодцы высотой до 10 м бетонируют в один ярус. Более высокие бетонируют в несколько ярусов. Высоту яруса принимают 6—8 м. Бетонирование каждого последующего яруса допускается только после набора бетоном прочности 1,2—1,5 МПа.

Ярусы разбивают на блоки бетонирования в зависимости от ожидаемой интенсивности подачи бетона и конструкции стен колодца.

Рис. VII-4. Схема бетонирования стены опускного колодца

1 — опалубка наружной поверхности стены колодца; 2 — воронка для приема бетона; 3 — опалубка внутренней поверхности стены колодца; 4 — гибкий хобот для вертикальной транспортировки бетона; 5 — армокаркасы стены; 6 — щебеночная призма; 7 — плиты опалубки; 8 — нож колодца

Первым блоком бетонирования является нож колодца. При больших размерах колодцев допускается разрезка стен на блоки с вертикальными швами. Перед бетонированием очередного блока рабочие швы тщательно очищают, поверхность бетона обрабатывают пневмомолотами (насекают) и тщательно промывают струей воды.

Армируются стены, бетонируемые на месте армокаркасами или целыми армоблоками, изготовленными заранее на заводе или в арматурных мастерских, и очень редко — отдельными стержнями. Армокаркасы между собой свариваются ванной сваркой или внахлестку (рис. VII-5). Бетонная смесь уплотняется вибраторами И-21, И-116, И-22, И-50, И-81, И-86.

Для опалубки используют тонкостенные железобетонные плиты-оболочки или инвентарную деревометаллическую опалубку. Подачу бетона в стены осуществляют в бадьях объемом 1—2 м3 при помощи кранов, которыми производится в дальнейшем выемка разработанного грунта из колодца. При строительстве крупных опускных колодцев диаметром 30 м и более применяют башенные краны (2—3), а на колодцах меньших размеров — башенные краны, краны-экскаваторы Э-652, Э-1252 и монтажные краны типа МКГ-16, МКГ-20, МКГ-25.

Рис VII-5. Схема сварки вертикальных стержней арматуры ванным способом

1 — арматурный стержень; 2 — равнобокая ванночка; 3 — неравнобокая ванночка; 4 — галтель

К опусканию колодца разрешается приступать после того, как бетон всей стены (или же расчетной высоты) наберет 100%-ную прочность.

Днище опускных колодцев также разбивается на блоки бетонирования. При толщине днища более 1,2—1,5 м принимают двухъярусную систему бетонирования, т.е. вначале бетонируют нижнюю часть днища (примерно половину от общей длины), а потом оставшуюся часть. Каждый ярус бетонирования в плане разбивается на несколько блоков в зависимости от интенсивности подачи бетонной смеси.

Бетонная смесь в днище колодца подается тем же краном, что и в стены. Поэтому когда подбирают тип крана для бетонирования опускных колодцев, учитывают и особенности бетонирования днища.

Рис. VII-6. Схемы бетонирования стен и днища колодца

а — схема бетонирования стены колодца башенным краном БКСМ-5-5А; б — схема бетонирования днища колодца с применением бетонолитной трубы; 1 — башенный кран; 2 — бадья; 3 — приемная воронка; 4 — хоботы для бетона; 5 — стена; 6 — расчалка; 7 — лебедка; 8 — бетонолитная труба; 9 — шаровой шарнир; 10 — эстакада; 11 — вибратор; 12 — автосамосвал

Краны подбирают и размещают таким образом, чтобы не было «мертвых» зон, куда нельзя подать краном смесь. Наиболее целесообразным способом подачи смеси в днище является так называемый бескрановый способ (рис. VII-6). На стене колодца закрепляется бункер, который шаровым шарниром соединен с бетонолитной трубой. Второй конец бетонолитной трубы закрепляют на двух растяжках, которые с помощью двух лебедок, закрепленных на стене, могут перемещать трубу в нужную точку. Машина с бетонной смесью подходит по небольшой эстакаде к бункеру и разгружает смесь сразу в бункер. Таким образом, с 2—3 стоянок бункера и лебедок можно забетонировать днище самого большого колодца.

Если при бетонировании днища в колодец поступает грунтовая вода, необходимо устраивать специальные зумпфы и откачивать воду до полного набора бетоном днища 100%-ной прочности. Зумпф делается из металлического решетчатого ящика и обрезка трубы с фланцем, который выводится под уровень днища колодца. После набора бетоном днища 100%-ной прочности зумпф заполняют бетонной смесью и на фланец трубы ставят заглушку.

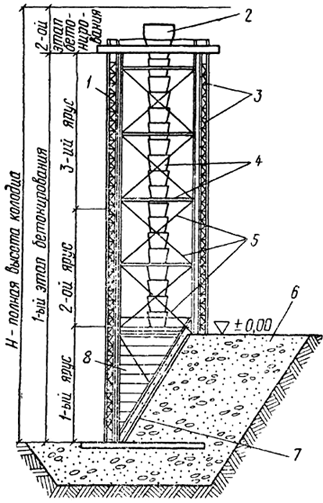

При сооружении колодцев из сборных железобетонных элементов при монтаже стен для точной установки панелей и их фиксации применяется специальный подвижной кондуктор (рис. VII-7).

Рис. VII-7. Схема кондуктора для монтажа стен колодца из плоских железобетонных панелей

1 — мачта; 2 — поворотная распорка; 3 — опорный подвижной кондуктор; 4 — крановые растяжки

Кондуктор состоит из трех основных частей: мачты, изготовленной из металлической трубы диаметром 300—400 мм; поворотной распорки, выполненной в виде решетчатой фермы и опорной подвижной части. Мачта устанавливается вертикально, строго по геометрическому центру колодца и надежно закрепляется. Регулировка вертикальности мачты выполняется четырьмя крановыми растяжками и с помощью отвеса, расположенного в нижней части мачты.

При монтаже панелей стен центр отвеса должен строго совпадать с репером геодезического центра колодца. Репер устанавливается на бетонной тумбе до начала монтажа мачты кондуктора и после установки выверяется. Длина поворотной распорки равна радиусу опускного колодца, вращение ее вокруг мачты обеспечивается шарниром. На распорке закреплен подвижной кондуктор, который одним концом опирается на ранее установленную и уже закрепленную панель колодца, а второй конец является направляющим для очередной монтируемой панели.

Рис. VII-8. Схема заделки стыков между панелями стены колодца

а — заделка вертикального стыка; б — заделка горизонтального стыка; 1 — плоские панели первого яруса; 2 — вертикальная арматура; 3 — петлевые горизонтальные выпуски арматуры плоских панелей; 4, 6, 8 и 9 — металлические полоски; 5 — металлическая гидроизоляция (или металлические закладные части); 7 — второй ярус панелей стены колодца; 10 — защитная армосетка, затертая раствором

При монтаже панелей кран размещается с внутренней стороны колодца и по мере монтажа перемещается назад пионерным способом. Последние 3—4 панели монтируют уже с наружной стороны колодца, для чего кран выходит наружу через оставленный проем в стене. Вслед за установкой и выверкой панелей их закрепляют (рис. VII-8, а) с двух сторон колодца с помощью постоянной вертикальной металлической накладки, которая приваривается прерывистым швом к металлической гидроизоляции панелей с внутренней и наружной сторон колодца временными металлическими горизонтальными полосками.

После закрепления панелей производятся окончательная приварка металлических накладок (которые одновременно служат и внутренней опалубкой стыка) и армирование вертикальных стыков. Вертикальные стыки между панелями армируют стыком Передерия, затем бетонируют. Второй ярус панелей монтируют аналогично первому.

Для монтажа второго яруса можно использовать только подвижной направляющий кондуктор, а мачту и поворотную распорку следует демонтировать, так как геометрические размеры колодца уже зафиксированы первым ярусом. Вертикальность панелей определяется по отвесу.

Соединение первого яруса со вторым (горизонтальный стык) выполняется (рис. VII-8, б) двумя горизонтальными металлическими полосами, одна из которых приваривается к металлической гидроизоляции панелей с внутренней стороны, а вторая — к специальным закладным частям с наружной стороны колодца. Металлические части горизонтального стыка с наружной стороны колодца защищают от коррозии затиркой раствором с предварительным армированием стыка сеткой.

При монтаже опускных колодцев из пустотелых железобетонных блоков нож колодца делают из монолитного железобетона непосредственно на месте его установки. Пустотелые железобетонные блоки собирают ярусами по 6—7 блоков в каждом ярусе. Блоки укладывают один на другой на цементном растворе марки 100 с разрывом 350 мм. Разрывы (стыки) затем армируют и омоноличивают бетонной смесью.

Для упрощения работ рекомендуется сначала заармировать через один вертикальные стыки на всю высоту яруса и при монтаже блоков использовать их как направляющие. Стыки армируются вертикальной арматурой, и, кроме того, дополнительно свариваются между собой горизонтальные выпуски арматуры в сборных блоках. После установки арматуры и опалубки стык омоноличивается. При этом класс бетона должен быть не ниже В15. С наружной стороны горизонтальные швы между блоками зачеканивают высококачественным цементом.

Железобетонные горизонтальные пояса высотой 1 м, располагаемые сверху каждого яруса, армируют горизонтальной арматурой по расчету и бетонируют после окончания монтажа данного яруса блоков и омоноличивания вертикальных швов. Бетонирование горизонтальных поясов производят в инвентарной деревянной опалубке обычным способом.

45,46,47,48.Схема разработки котлованов по методу "стена в грунте"Технология устройства: монолитной, свайной, сборной, комбинированной стены

Подземные сооружения в зависимости от гидрогеологических условий и глубины заложения осуществляют разными способами, основные из которых — открытый, «стена в грунте» и способ опускного колодца.

Сущность технологии «стена в грунте» заключается в том, что в грунте устраивают выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в которых возводят ограждающие конструкции подземного сооружения из монолитного или сборного железобетона, затем под защитой этих конструкций разрабатывают внутреннее фунтовое ядро, устраивают днище и воздвигают внутренние конструкции.

В отечественной практике применяют несколько разновидностей метода «стена в грунте»:

• свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного ряда вертикальных буронабивных свай;

• траншейный, выполняемый сплошной стеной из монолитного бетона или сборных железобетонных элементов.

Технология перспективна при возведении подземных сооружений в условиях городской застройки вблизи существующих зданий, при реконструкции предприятий, в гидротехническом строительстве.

С использованием технологии «стена в грунте» можно сооружать:

• противофильтрационные завесы;

• туннели мелкого заложения для метро;

• подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах;

• емкости для хранения жидкости и отстойники;

• фундаменты жилых и промышленных зданий.

В зависимости от свойств грунта и его влажности применяют два вида возведения стен — сухой и мокрый.

Сухой способ, при котором не требуется глинистый раствор, применяется при возведении стен в маловлажных устойчивых грунтах.

Свайные стены могут возводиться как сухим, так и мокрым способом, при этом последовательно бурят скважины и бетонируют в них сваи.

Мокрым способом возводят стены подземных сооружений в водонасыщенных неустойчивых грунтах, обычно требующих закрепления стенок траншей от обрушения грунта в процессе его разработки и при укладке бетонной смеси. При этом способе в процессе работы землеройных машин устойчивости стенок выемок и траншей достигают заполнением их глинистыми растворами (суспензиями) с тиксотропными свойствами. Тиксотропность — важное технологическое свойство дисперсной системы восстанавливать исходную структуру, разрушенную механическим воздействием. Для глинистого раствора это способность загустевать в состоянии покоя и предохранять стенки траншей от обрушения, но и разжижаться от колебательных воздействий.

В выемках, отрытых до необходимых глубины и ширины под глинистым раствором, этот раствор постепенно замещают, используя в качестве несущих или ограждающих конструкций монолитный бетон, сборные элементы, различного рода смеси глины с цементом или другими материалами.

Наилучшими тиксотропными свойствами обладают бентонитовые глины. Сущность действия глинистого раствора заключается в том, что создается гидростатическое давление на стенки траншеи, препятствующее их обрушению, кроме этого на стенках образуется практически водонепроницаемая пленка из глины толщиной 2...5 мм. Глинизация стенок выемок позволяет отказаться от таких вспомогательных и трудоемких работ, как забивка шпунта, водопонижение и замораживание грунта.

При отрывке траншей используют оборудование циклического и непрерывного действия; обычно ширина траншей составляет 500... 1000 мм, но может доходить до 1500...2000 мм.

Для разработки траншей под защитой глинистого раствора применяют землеройные машины общего назначения — грейферы, драглайны и обратные лопаты, буровые установки вращательного и ударного бурения и специальные ковшовые, фрезерные и струговые установки.

Буровое оборудование позволяет устраивать «стену в грунте» в любых грунтовых условиях при заглублении до 100 м.

Нецелесообразно применять метод «стена в грунте» в следующих случаях:

• в грунтах с пустотами и кавернами, на рыхлых свалочных грунтах;

• на участках с бывшей каменной кладкой, обломками бетонных и железобетонных элементов, металлических конструкций и т.д.;

• при наличии напорных подземных вод или зон большой местной фильтрации грунтов.

Наиболее проста технология работ при устройстве противофильтрационных завес, которые обычно выполняют из монолитного бетона, тяжелых, ломовых и твердых глин. Назначение завес — предохранение плотин от проникновения воды за тело плотины.

Противофильтрационная завеса может быть применена при отрывке котлованов для предохранения их от затопления подземными водами. Отпадает потребность в замораживании грунта или понижении уровня грунтовых вод иглофильтровыми понизительными установками. Завеса действует постоянно, в то время как остальные методы используются только на период производства работ, хотя грунтовые воды могут быть очень агрессивными.

Работы по отрывке траншей, как и производство последующих работ, в случае близкого расположения фундаментов существующих зданий выполняют отдельными захватками, обычно через одну, т. е. первая, третья, вторая, пятая, четвертая и т. д.

Длину захватки бетонирования назначают от 3 до 6 м и определяют по следующим критериям:

• условиям обеспечения устойчивости траншеи;

• принятой интенсивности бетонирования;

• типу машин, разрабатывающих траншею;

• конструкции и назначению «стены в грунте». Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций по способу «стена в грунте» (рис. 6.1):

Рис. 6.1. Технологическая схема устройства «стены в грунте»:

1—устройство форшахты (укрепление верха траншеи); 2 — рытье траншеи на длину захватки; 3 — установка ограничителей (перемычек между захватками); 4 — монтаж арматурных каркасов; 5 — бетонирование на захватке методом вертикально перемещаемой трубы

1) забуривание торцевых скважин на захватке;

2) разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при постоянном заполнении открытой полости бентонитовым раствором, с ограничителями, разделяющими траншею на отдельные захватки;

3) монтаж на полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на дно траншеи бетонолитных труб;

4) укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой трубы с вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, разрабатываемый участок траншеи.

Арматура «стены в грунте» представляет собой пространственный каркас из стали периодического профиля, который должен быть уже траншеи на 10... 12 см. Перед опусканием арматурных каркасов в траншею стержни целесообразно смачивать водой для уменьшения толщины налипаемой глинистой пленки и увеличения сцепления арматуры с бетоном.

Бетонирование осуществляют методом вертикально перемещаемой трубы с непрерывной укладкой бетонной смеси и равномерным заполнением ею всей захватки снизу вверх.

Бетонолитные трубы — металлические трубы диаметром 250...300 мм, толщина стенок 8...10 мм, горловина — на объем трубы, съемный клапан ниже горловины, пыжи из мешковины.

Ограничители размеров захватки:

• при глубине траншеи до 15 м применяют трубы диаметром, меньшим ширины траншеи на 30...50 мм; их извлекают через 3...5 ч после окончания бетонирования на захватке, и образовавшаяся полость сразу заполняется бетонной смесью;

• при глубине траншеи до 30 м устанавливают ограничитель в виде стального листа, который приваривают к арматурному каркасу. При необходимости лист усиливается приваркой швеллеров.

При длине захватки более 3 м бетонирование обычно осуществляют через две бетонолитные трубы одновременно. Для повышения пластичности бетона и его удобоукладываемости применяют пластифицирующие добавки — спиртовую барду, суперпластификаторы.

Перерывы в бетонировании — до 1,5 ч летом и до 30 мин — зимой.

Бетонную смесь укладывают до уровня, превышающего высоту конструкции на 10... 15 см для последующего удаления слоя бетона, загрязненного глинистыми частицами. При использованиивиброуплотнения вибраторы укрепляют на нижнем конце бетонолитной трубы. При трубах длиной до 20 м применяют один вибратор, длиной до 50 м — два вибратора.

Трубы на границе захваток обязательно извлекают. Раннее извлечение приводит к разрушению кромок образовавшейся сферической оболочки, что нежелательно, а позднее приводит к защемлению трубы между бетоном и землей, и требуются значительные усилия для ее извлечения. Поэтому часто вместо труб ставят неизвлекаемые перемычки из листового железа, швеллеров или двутавров, обязательно привариваемых к арматурным каркасам сооружения.

Иногда для предохранения устья траншеи от разрушения и осыпания устраивают из сборных элементов или металла форшахты — оголовки траншей глубиной до 1 м для усиления верхних слоев грунта, или это траншея с укрепленными на глубину до 1 м верхними частями стенок.

Недостатки технологии «стена в грунте»: ухудшается сцепление арматуры с бетоном, так как на поверхность арматуры налипают частицы глинистого раствора; много сложностей возникает при ведении работ в зимнее время, поэтому, когда позволяют условия, используют сборный и сборно-монолитные варианты. Применение сборного железобетона позволяет:

• повысить индустриальность производства работ;

• применять конструкции рациональной формы: пустотные, тавровые и двутавровые;

• иметь гарантии качества возведенного сооружения. Недостатки сборного железобетона: требуется специальная технологическая оснастка для изготовления изделий, каждый раз индивидуального сечения и длины; сложность транспортирования изделий на строительную площадку; требуются мощные монтажные краны; стоимость сборного железобетона значительно выше, чем монолитного.

Вертикальные зазоры между сборными элементами заполняются цементным раствором при сухом способе производства работ. При мокром способе наружную пазуху траншеи заполняют цементно-песчаным раствором, а внутреннюю — песчано-гравийной смесью. Наружное заполнение в дальнейшем будет служить в качестве гидроизоляции.

Применяют два варианта сборно-монолитного решения:

нижняя часть сооружения до определенного уровня состоит из монолитного бетона, вышележащие конструкции — из сборных элементов;

сборные элементы применяют в виде опалубки-облицовки, которую устанавливают к внутренней поверхности траншеи, наружная полость заполняется монолитным бетоном.

При строительстве туннелей и замкнутых в плане сооружений после устройства наружных стен грунт извлекается из внутренней части сооружения и его отвозят в отвал, днище бетонируют или устраивают фундаменты под внутренние конструкции сооружения.