|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

. |

п |

n |

|

|

|

|

|

|||

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|||

|

|

2 |

|

|

(n 1) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

i 1 |

эк,i |

2 |

|

||||

|

|

1 |

|

|

|

||||

(3.13)

60.Особенности излучения газов. Степень черноты смеси газов

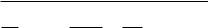

Одно- и двухатомные газы практически прозрачны для теплового излучения. Значительной излучающей и поглощающей способностью, имеющей практическое значение, обладают трех- и многоатомные газы. Для теплотехнических расчетов наибольший интерес представляют углекислый газ и водяной пар, образующийся при горении топлива. В отличие от твердых тел, имеющих в большинстве сплошные спектры излучения, газы излучают энергию лишь в определенных интервалах длин волн Dl, называемых полосами спектра. Для лучей других длин волн вне этих полос газы прозрачны, и их энергия излучения равна нулю. Таким образом, излучение и поглощение газов имеют избирательный характер. Если поглощение и излучение энергии в твердых телах происходят в тонком поверхностном слое, то газы излучают и поглощают энергию во всем объеме. Количество поглощае-мой газом энергии зависит от числа находящихся в данном объеме микрочастиц газа. Последнее пропорционально толщине газового слоя, характеризуемой длиной пути луча l, парциальному давлению газа р и его температуре Т. Законы излучения газов значительно отклоняются от закона Стефана — Больцмана. Степень черноты каждого излучающего компонента зависит от количества его молекул в газовой смеси и от ее температуры Tг. Количество молекул–излучателей электромагнитной энергии, естественно, пропорционально парциальному давлению pCO2

и pH2O в газовой смеси, а также так называемой толщине газового слоя l, определяемой

по формуле l 3,6V / F, где V – объем газового тела; F – площадь охватывающей его поверхности твердого тела. Таким образом, искомые степени черноты излучающих компонентов представляют в виде зависимостей

|

CO |

|

|

2 |

|

f

( pCO2

,l,Tг

),

(3.15)

|

H O |

|

|

2 |

|

f ( p |

H O |

,l,T |

). |

|

г |

|

|

|

2 |

|

|

(3.16)

61.Метод расчѐта результирующего лучистого потока энергии между твѐрдыми телами и между газом и твѐрдым телом

Излучение чистых газов отличается от излучения твердых тел. Во-первых, поглощение и излучение лучистой энергии газами всегда имеет резко выраженный селективный (выборочный) характер: например, спектр поглощения углекислоты и водяного пара состоит из нескольких полос, в пределах которых эти газы испускают (и поглощают) электромагнитную энергию (рис. 3.6).

Второе отличие излучения газов от излучения твердых тел заключается в том, что у газов оно имеет объемный характер (у твердых тел излучение электромагнитной энергии осуществляется с поверхности), так как нужна чрезвычайно большая толщина газового слоя, чтобы излучаемая глубинными элементами энергия была бы всецело поглощена самим газом и совершенно не проникла бы в окружающую среду.

Для того чтобы рассчитать результирующий лучистый поток тепла от газового тела к поверхности охватывающего его твердого тела, необходимо знать не только степень черноты поверхности W, но и степень черноты смеси газов г.

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.6 |

|

|

|

|

|

|

|

В настоящее время г |

|

рекомендуют определять по формуле |

|

|

|

||||

|

|

|

|

г СО |

2 |

Н О , |

(3.14) |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

где CO |

|

и H |

O |

– степень черноты компонентов газовой смеси – излучателей |

|

||

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

электромагнитной энергии; – поправка на величину парциального давления паров воды в газовой смеси; – поправка на взаимное перекрывание спектров излучения CO2 и H2O. Все величины, входящие в правую часть формулы (3.14), установлены экспериментально.

Степень черноты каждого излучающего компонента зависит от количества его |

|

молекул в газовой смеси и от ее температуры Tг. Количество молекул–излучателей |

|

электромагнитной энергии, естественно, пропорционально парциальному давлению |

pCO |

|

2 |

и

p |

O |

H |

|

2 |

|

в газовой смеси, а также так называемой толщине газового слоя l, определяемой

по формуле

l 3,6V / F,

где V – объем газового тела; F – площадь охватывающей его поверхности твердого тела. Таким образом, искомые степени черноты излучающих компонентов представляют в виде зависимостей

|

CO |

|

|

2 |

|

f

( pCO2

,l,Tг

),

(3.15)

|

H O |

|

|

2 |

|

f ( p |

H O |

,l,T |

). |

|

г |

|

|

|

2 |

|

|

(3.16)

62.Роль экранов в лучистом теплообмене твѐрдых тел. Экранно-вакуумная тепловая изоляция

Расчет результирующего лучистого потока энергии между телами, разделенными прозрачной средой, в общем случае, очень сложен, так как его величина зависит от многих факторов: от формы облучающих друг друга тел, от их взаимного расположения в пространстве, от степени черноты их поверхности и др. Не вдаваясь в детали, укажем на то, что для самого распространенного на практике случая, когда одно тело полностью охватывает другое тело, т.е. когда тело 1 находится в полости, образованной телом 2 (рис. 3.3), результирующий поток лучистого тепла подсчитывается по формуле

|

|

|

|

|

4 |

T |

|

4 |

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|||||

Qрез,л,1 2 |

пC0 |

|

W1 |

|

|

|

W 2 |

|

|

F1 . |

(3.11) |

|

|

|

|

||||||||

|

|

100 |

|

|

100 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В том частном случае, когда рассматривается теплообмен излучением между двумя параллельными пластинами, в формуле (3.12) надо положить F1 = F2.

На практике часто между телами–пластинами приходится размещать параллельные им пластины–экраны (рис. 3.4), которые предназначены для того, чтобы уменьшить результирующий лучистый поток тепла. Экраны изготавливают, как правило, из фольги металлов, сплавов или диэлектриков. При наличии n экранов приведенная степень черноты систем тел 1 и 2 с плоскими экранами между ними

определяется по формуле

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

. |

п |

n |

|

|

|

|

|

|||

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|||

|

|

2 |

|

|

(n 1) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

i 1 |

эк,i |

2 |

|

||||

|

|

1 |

|

|

|

||||

(3.13)

Рассмотрение формул (3.11) и (3.13) свидетельствует о том, что если степени черноты поверхностей плоских тел 1 и 2 и экранов совпадают друг с другом, то установка одного экрана уменьшает величину Qрез,л,1 2 ровно в два раза, а n штук

экранов уменьшает

Qрез,л,1 2

в (n + 1) раз. Тем самым становится очевидной

эффективность установки экранов между горячим телом 1 и холодным телом 2 при необходимости защитить тело 2 от лучистого теплового потока.

Применение экранов используется при создании самой эффективной экранно– вакуумной тепловой изоляции тел, конструктивное выполнение которой на рис. 3.5 дано на примере тепловой защиты цилиндрической трубы 1, внутри которой движется жидкость.

Снаружи труба 1 окружена системой концентрически расположенных экранов 2 в виде цилиндрических оболочек из фольги, отделенных друг от друга ребрами жесткости 3. Из пространства между экранами вакуум-насосом удаляется воздух и между ними

возникает глубокое разрежение, так что затруднен подвод (или отвод) тепла конвекцией и излучением из окружающей среды к поверхности трубы.

63.Теплообмен при кипении жидкости в большом объѐме

Объемное кипение жидкости возникает в том случае, если по каким-либо причинам давление над кипящей жидкостью резко падает. Причиной этого может быть резкое увеличение отбора пара, в том числе, например, вследствие дефекта сварного шва в котельном агрегате, дросселирование жидкости, например, в расширительных устройствах для продувочной воды котлов барабанного типа и др. Тогда жидкость оказывается перегретой по отношению к новому, более низкому давлению и «стремится» прийти по температуре в состояние равновесия с этим давлением.

Теплоотдача описывается экспериментальной зависимостью

C1

q0,26 W

,

(3.7)

где С1 – постоянная величина, зависящая от рода жидкости.

При достаточно больших значениях qW (и T) отвод тепла от обогреваемой поверхности определяется только кипением жидкости на ней, так как становится возможным зарождение и существование не только крупных, но и мелких пузырьков и число центров парообразования в этом случае велико. В этом случае имеет место режим развитого пузырькового кипения жидкости, теплоотдача в котором описывается экспериментальной зависимостью

|

|

|

|

|

p |

|

|

k |

C |

|

q |

0,7 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

|

2 |

W |

|

9,81 10 |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

.

(3.8)

В этом режиме коэффициент теплоотдачи очень сильно зависит от T. В самом деле, подставляя в правую часть формулы (3.8) значение qW получаем

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p |

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,7 |

|

|

|

|

|

|

||||||

C |

|

( T ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9,81 10 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p |

|

|

|

k |

|

|

|

|

0,3 |

|

|

|

|

|

0,7 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

C |

|

T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9,81 10 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

и, наконец, зависимость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

C T 2,333 |

|

|

|

p |

|

|

k1 |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

. |

||||||||||||||

|

|

|

4 |

|||||||||||||||||

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

9,81 10 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

,

(3.9)

(3.10)

(3.11)

Рассмотрение формулы (3.11) свидетельствует о том, что коэффициенты теплоотдачи в режиме развитого пузырькового кипения очень велики, так как достаточно велики величины перегрева T и показатель степени у T больше двух.

Экспериментально обнаружено также, что рост давления р над жидкостью приводит к увеличению интенсивности теплообмена в процессе кипения, что показано на рис. 3.3, построенном на основании обработки опытных данных для кипящей воды: величины p и 1 соответствуют коэффициентам теплоотдачи при произвольном

давлении р и при р1 = 9,81 104 Па. Критическая плотность теплового потока

qW ,кр

при кипении чистых

неметаллических жидкостей может быть определена по формуле |

|

|

q |

0,15 r 2 g 0,25 , |

(3.12) |

W ,кр |

|

|

в которой r – теплота парообразования, отнесенная к единице массы.

Если имеется опасность возникновения кризиса кипения первого рода, то объем жидкости в технологической системе (например, в паровом котле) должен быть мал.

64.Условие существования газового пузырька

На паровой пузырек в жидкости на границе раздела фаз действуют силы поверхностного натяжения – эти силы «работают» таким образом, чтобы уменьшить площадь поверхности, на которой они действуют, т. е. они стремятся захлопнуть паровой пузырек.

Поэтому давление пара в пузырьке должно быть больше, чем над жидкостью (или, что то же, в жидкости), чтобы противостоять силам поверхностного натяжения. Это превышение давления пара в пузырьке над давлением в сосуде было установлено Лапласом и Гауссом и называется поправкой Лапласа – Гаусса, которая имеет следующий вид:

1 p

2 R

,

(3.1)

где р – давление; - коэффициент поверхностного натяжения на границе жидкость–пар; R – радиус пузырька. Коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры, и при ее увеличении он уменьшается.

Давление пара в пузырьке должно быть больше, чем давление р в сосуде, еще и на величину поправки В. Томсона (Кельвина), равной

2 p |

2 |

|

|

|

, |

(3.2) |

|

R |

|

||||||

|

|

|

|

||||

где, кроме вышеобозначенных величин, |

|

|

|

- плотности жидкости и пара |

|||

и |

|

||||||

соответственно.

Поправка Томсона учитывает тот факт, что поверхность жидкости, окружающей паровой пузырек, является вогнутой по отношению к пару в пузырьке, а, как известно, давление пара, образующегося над вогнутой поверхностью, меньше, чем давление пара над плоской поверхностью (при одинаковой температуре жидкости).

В итоге суммарное превышение давления пара в пузырьке по отношению к

давлению в жидкости должно быть равно |

|

|

||||

|

|

|

p 1 p 2 p . |

(3.3) |

||

На практике достаточно учитывать поправку Лапласа – Гаусса, так как |

||||||

1 p 2 p |

из-за того, что |

|

|

|

|

|

, и полагать |

|

|||||

|

|

|

p |

2 |

. |

(3.4) |

|

|

|

R |

|||

|

|

|

|

|

|

|

Чтобы давление пара в пузырьке было больше, чем давление в жидкости, на величину р, он должен получаться из слоев жидкости, у которых температура больше,

чем температура насыщения T |

|

на удалении от обогреваемой поверхности. Эти слои |

|

жидкости, естественно, находятся у этой поверхности. Образующиеся на ней паровые пузырьки увеличиваются в объеме, отрываются от поверхности, и при всплытии вверх в

них испаряется жидкость.

65.Кризис кипения в сосуде - механизм явления, интенсивность теплообмена

Кризисами теплоотдачи при кипении называются процессы, связанные с коренным изменением механизма теплоотдачи. Они наблюдаются в начале перехода пузырькового кипения в пленочное или в начале обратного перехода от пленочного кипения к пузырьковому. Во многих теплообменных устройствах современной энергетики и ракетной техники поток теплоты, который должен отводиться от поверхности нагрева, является фиксированным и часто практически не зависит от температурного режима теплоотдающей поверхности. Так, теплоподвод к внешней поверхности экранных труб, расположенных в топке котельного агрегата, определяется в основном за счет излучения из топочного пространства. Падающий лучистый поток практически не зависит от температуры поверхности труб, пока она существенно ниже температуры раскаленных продуктов сгорания в топке. Аналогичное положение имеет место в каналах ракетных двигателей, внутри тепловыделяющих элементов (твэлов) активной зоны атомного реактора, где происходит непрерывное выделение тепла вследствие ядерной реакции. Поэтому тепловой поток на поверхности твэлов также является заданным. Он является заданным и в случае выделения теплоты при протекании через тело электрического тока. Переход от пузырькового к пленочному режиму кипения носит черты кризисного явления, так как в момент смены режимов кипения наблюдаются внезапное резкое снижение интенсивности теплоотдачи и соответствующее увеличение температуры теплоотдающей поверхности. Повышение температуры поверхности в ряде случаев так велико, что кризис кипения сопровождается разрушением (расплавлением или пережогом) поверхности теплообмена.

66.Критериальные зависимости для описания теплоотдачи при кипении

Введем понятие скорости парообразования по следующему правилу(3.13):

w |

|

q |

|

W |

|||

|

|

||

|

|

r |

|

|

|

и построим критерий Рейнольдса для процесса теплообмена при кипении в виде

|

|

|

w |

|

l |

0 |

|

|

|

|

Re* |

* |

|

. |

(3.14) |

||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

В формулах (3.13), (3.14) имеем: |

qW |

- плотность теплового потока в обогреваемую |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

поверхность; и - плотность пара и кинематическая вязкость кипящей жидкости при |

||||||||

температуре насыщения T |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Возникает проблема определения характерного размера l0 |

для описания |

|||||||

теплоотдачи при кипении. |

|

|

|

|

|

|

|

|

формула для расчета отрывного радиуса парового пузырька

R |

|

3 |

|

||

отр |

|

2g( ) |

|

|

.

(3.19)

Отбрасывая в правой части формулы (3.19) цифровые значения, получают формулу для определения характерного размера l0 при кипении жидкости в сосуде в виде

l |

|

|

|

|

0 |

g( ) |

|||

|

|

|||

|

|

|

.

(3.20)

В расчетные формулы вводится и безразмерный комплекс, учитывающий влияние давления на теплообмен при кипении в виде критерия

K |

|

|

p |

|

p |

g ( ) |

|||

|

|

|||

|

|

|

.

(3.21)

Обработка опытных данных, проведенная многочисленными исследователями, позволяет рекомендовать критериальную зависимость акад. С. С. Кутателадзе для описания теплоотдачи при кипении жидкости в сосуде

где Nu* l0

f

Nu |

* |

7 10 4 |

Re 0,7 |

Pr 0,35 K 0,7 |

, |

(3.22) |

|

|

* |

p |

|

|

|

- число Нуссельта; f |

и Рr - коэффициент теплопроводности и |

|||||

критерий Прандтля для кипящей жидкости.

Все теплофизические свойства, необходимые для проведения расчетов по

теплоотдаче при кипении жидкости, выбираются по температуре насыщения T |

|

|

.

67.Кризис кипения движущейся жидкости – механизм явления и интенсивность кипения

В трубах котлов ГРЭС, ТЭС, ТЭЦ и в тепловыделяющих элементах АЭС движется жидкость, обогреваемая снаружи продуктами сгорания или теплом, выделяющимся при ядерном распаде. В этом случае мы имеем теплообмен при кипении движущейся жидкости (теплообмен в парогенерирующих трубах).

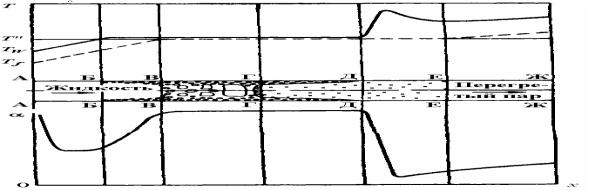

Технически все выглядит следующим образом: жидкость насосом под давлением подается принудительно и, двигаясь в трубе, воспринимает тепло от внутренней поверхности труб на начальном участке только механизмом конвекции (участок АА-ББ на рис. 3.6). Начиная с сечения Б-Б, в котором температура обогреваемой поверхности трубы становится выше температуры кипения жидкости

(Tw T |

|

), на ней образуются паровые пузырьки, которые смываются потоком жидкости |

|

к центру трубы (к ядру течения) и захлопываются, так как жидкость в ядре еще не нагрелась до температуры насыщения, соответствующей статическому давлению в этом сечении (участок ББ-ВВ на рис.3.6). Участок трубы между сечениями АА-ВВ, на

котором температура потока возрастает до |

T |

|

, называется экономайзерной зоной. |

|

От сечения ВВ до сечения ГГ происходит теплообмен при развитом пузырьковом кипении движущейся жидкости: паровые пузырьки, поступающие в поток, не захлопываются, а объединяются, создавая паровые пробки (паровые «снаряды») в ядре течения, так что имеет место теплообмен при эмульсионном режиме течения смеси жидкости и пара.

На участке ГГ-ДД происходит теплообмен при дисперсно-кольцевом течении, когда жидкость кипит в пристенном кольцевом слое, а в центральной части движется пар с взвешенными каплями жидкости.

Участку ДД-ЕЕ соответствует зона подсушивания влажного пара. В сечении Д-Д наступает кризис кипения второго рода, которому соответствует резкое ухудшение теплоотдачи из-за высыхания жидкой пленки на обогреваемой поверхности. На участке ЕЕ-ЖЖ тепло передается движущемуся пару.

При протекании процесса теплообмена в области высоких температур кризис кипения второго рода может привести к разрушению парового котла.

Коэффициент теплоотдачи при движении двухфазной среды в парогенерирующих

трубах складывается из двух частей: из конвективной составляющей конв |

и |

составляющей , связанной с процессом кипения. |

|

конв , |

(3.23) |

где значения

конв

и

рассчитываются для условий вынужденного движения в

трубе и кипения жидкости в сосуде (в большом объеме) соответственно.

На нем обозначены: w |

и w - скорость парообразования и скорость вынужденного |

|

0 |

движения потока соответственно.

основании многочисленных экспериментальных данных рекомендуются следующие зависимости для описания теплоотдачи при кипении движущейся жидкости:

- |

при / конв 0,5 |

полагают, что выполняется равенство конв ; |

||||

- |

при / конв 2,0 |

принимают, что ; |

||||

- |

при 0,5 / конв 2,0 расчеты теплообмена ведут по формул |

|||||

|

4 |

/ конв |

|

|

||

конв |

|

|

|

(3.24) |

||

5 |

/ |

конв |

||||

|

|

|

|

|

|

|

68.Теплообмен при конденсации паров

Этот процесс повсеместно встречается в природе и технике. Так, например, пар, «отработавший» на турбине ТЭС, ТЭЦ, АЭС, конденсируется на наружной поверхности трубок, внутри которых течет охлаждающая вода. В нефтехимии пары углеводородов, образующихся при кипении нефти, направляются в конденсаторы и при этом получают бензины, керосины и другие нефтепродукты. В холодильных установках пары холодильных агентов, сжатые в компрессоре, направляются внутрь конденсатора, и там, отдавая тепло охладителю, конденсируются и т. д.

Различают капельную и пленочную конденсацию.

При капельной конденсации на холодной поверхности твердого тела процесс идет лишь в отдельных точках, в которых образуются капли жидкости-конденсата. Эти капли постепенно увеличиваются в размере и стекают вниз под действием силы тяжести. Так происходит в том случае, когда жидкость (конденсат) не смачивает поверхность, на которой она образуется. Такая несмачиваемость поверхности жидкостью может быть вызвана свойствами жидкости и материала тела, а также состоянием его поверхности: ее замасленностью, окисленностью и т. д.

Хорошо изучен процесс пленочной конденсации, когда конденсат образуется в каждой точке на холодной поверхности твердого тела.

69.Предпосылки теории Нуссельта для определения интенсивности теплоотдачи при конденсации

Построение зависимостей для определения коэффициента теплоотдачи имеет в своем основании выдвинутое в 1910 г. немецким физиком В.Нуссельтом предположение о том, что каким бы ни был режим вынужденного или свободного течения жидкости, в любом случае у поверхности твердого тела формируется ламинарное движение. Таким образом, В.Нуссельт предложил считать, что перенос тепла в тонком слое жидкости (газа) у обтекаемой поверхности имеет молекулярный характер, так что для этого слоя справедливо использование гипотезы Фурье для расчета плотности теплового потока.

Для этого надо аналитически или численно решить краевую задачу о переносе тепла в потоке жидкости или газа, включающую в себя:

1)уравнение энергии - уравнение Фурье – Кирхгофа,

2)уравнение движения - например, в форме уравнения Навье–Стокса,

3)уравнение неразрывности потока - закон сохранения массы,

4)уравнение состояния движущейся среды: например, для идеального газа - это уравнение Менделеева–Клапейрона,

5)математическую формулировку условий однозначности решения системы уравнений, приведенной в пп. 1-4: описания геометрической области протекания процесса и находящейся в ней среды, распределения температуры и скорости потока в начальный момент времени, распределения температуры и скорости на ограничивающих движущуюся среду поверхностях и во входных сечениях.

В. Нуссельт решил поставленную задачу для вертикально расположенных плит (или труб) и для горизонтально расположенного кругового цилиндра.

Анализ позволяет выявить влияние различных факторов на интенсивность теплоотдачи при конденсации паров, если ее рассматривать совместно с (3.26):

1) чем больше

f

, тем больше: поэтому

f

находится в числителе формулы

2)чем больше плотность конденсата , тем больше сила тяжести, тем быстрее стекает пленка, тем она тоньше и больше: поэтому находится в числителе формулы

3)чем больше ускорение внешнего поля g, тем больше сила тяжести, тем быстрее

стекает пленка, тем она тоньше и больше: поэтому g находится в числителе формулы 4) чем больше теплота конденсации r, тем меньше масса образующегося

конденсата (при отводе через пленку одинакового количества тепла), тем толщина пленки будет меньше и больше: поэтому r находится в числителе формулы (3.53);

5)чем больше динамическая вязкость конденсата , тем больше сила вязкостного трения и конденсат стекает медленнее, образуется более толстая пленка и меньше: поэтому находится в знаменателе формулы

6)чем больше разность температур T TW , тем больше масса образующегося

конденсата, тем пленка толще и меньше: поэтому T TW находится в знаменателе формулы

7) чем больше высота плиты Н, тем больше средняя толщина пленки на ней и меньше: поэтому Н находится в знаменателе формулы

В указанных ранее предположениях В. Нуссельт теоретически определил также локальные и средние значения коэффициента теплоотдачи при конденсации пара на наружной поверхности горизонтальной круглой трубы. Для среднего значения по периметру такой трубы он установил формулу