- •1 Выпаривание жидкости из раствора. Общие сведения

- •2. Способы выпаривания

- •3. Устройство выпарных аппаратов.

- •4. Расчет выпарных аппаратов.

- •5. Многокорпусные выпарные установки.

- •6 Кристаллизация растворов. Общие сведения.

- •7. Устройство кристаллизаторов.

- •8. Расчет кристаллизаторов

- •9. Абсорбция и десорбция. Общие сведения.

- •10. Физические основы процесса абсорция и десорбция Равновесие между фазами

- •11.Устройство абсорберов и десорберов.

- •12. Схемы абсорбционных установок.

- •Физические основы процесса адсорбции.

- •20.Устройство адсорберов.

- •21. Расчет адсорберов.

- •22 Сушка материалов. Общие сведения.

- •24. Построение h-d диаграммы для влажного воздуха и изображение в ней процессов тепломассообмена

- •25. Изображение процессов сушки в h-d-диаграмме

- •Материальный и тепловой балансы процесса сушки.

- •27.Статика и кинетика процесса сушки.

- •28. Схемы сушильных установок.

- •29 Устройство и расчет конвективных сушильных установок Конвективные сушилки

- •Расчет сушилок

- •30. Специальные способы сушки материалов.

28. Схемы сушильных установок.

Камерные сушилки. В таких аппаратах сушка материала производится периодически при атмосферном давлении. Сушилки имеют одну или несколько прямоугольных камер, в которых материал, находящийся на вагонетках или полках, сушится в неподвижном состоянии. Камеры загружают и выгружают через дверь, причем вагонетки перемещают вручную или при помощи лебедок.

Камерные сушилки обладают существенными недостатками, к числу которых относятся: 1) большая продолжительность сушки, так как слой высушиваемого материала неподвижен, 2) неравномерность сушки, 3) потери тепла при загрузке и выгрузке камер, 4) трудные и негигиеничные условия обслуживания и контроля процесса, 5) сравнительно большой расход энергии из-за недостаточной полноты использования тепла сушильного агента (особенно в конечный период сушки).

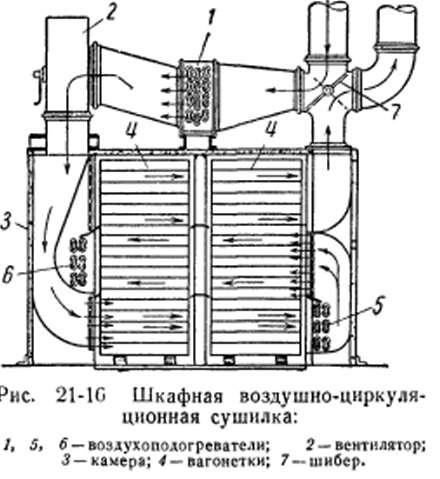

Разновидностью камерных сушилок является шкафная воздушно-циркуляционная сушилка (рис. 21-16), работающая с про межуточным подогревом и рециркуляцией части воздуха.

Нагретый в воздухоподогревателе 1 воздух подается вентилятором 2 в нижнюю часть камеры 3 сушилки и проходит в горизонтальном направлении (слева направо) между противнями с высушиваемым материалом, установленными на вагонетках 4. Затем воздух проходит воздухоподогреватель 5 и движется через среднюю часть камеры в противоположном направлении (справа налево). В третий раз воздух нагревается в воздухоподогревателе 6, после чего проходит слева направо через верхнюю часть камеры и удаляется из сушилки. Таким образом, воздух в сушилке движется зигзагообразно через три зоны, дважды нагреваясь и дважды меняя направление своего движения в камере. Часть отработанного воздуха возвращают в сушилку, регулируя его количество при помощи шибера 7.

Вагонеточные

сушилки.

В камере / туннельной вагонеточной

сушилки (рис. 21-17) медленно перемещаются

вагонетки

2

с высушиваемым материалом. Передвижение

вагонеток производится посредством

лебедки 3, причем загрузка и выгрузка

вагонеток осуществляются с противоположных

концов камеры через двери 4, которые

на время сушки герметически закрываются.

Со стороны выхода вагонеток в камере

расположен вен- " тилятор 5, при помощи

которого воздух (или топочные газы)

просасывается через коридор, сушильный

агент движется обычно противотоком

движению материала. Нагревание воздуха

производится в подогревателе

Коридоры

туннельных сушилоч имеют значительную

длину (до 50—60

м),

часто эти сушилок! строят с несколькими

параллельными коридорами. Существенный

недостаток туннельных сушилок —

неравномерность сушки вследствие

расслоения нагретого и холодного

воздуха. Для более равномерной сушки

повышают скорость сушильного агента,

но вследствие этого приходится увеличивать

длину коридора, чтобы время пребывания

материала в сушилке было достаточным.

Ленточные сушилки. Основной частью ленточной сушилки (рис. 21-18) является горизонтальная бесконечная лента /, которая движется в камере 2. Материал поступает с одного конца ленты и сбрасывается в высушенном виде с другого ее конца. Лента натянута между ведущей звездочкой 4 и ведомой звездочкой 5, служащей для натяжения ленты.

Ленты изготовляют сплошными (из ткани) или сетчатыми (из металлической сетки).

Как показано на рис. 21-18, сушилка обычно разделяется на несколько зон (в данной сушилке их три), в каждой из которых установлен вентилятор для создания циркуляции воздуха. В сушилках со сплошной лентой нагретый воздух движется над слоем материала, противотоком его движению. В сушилках с сетчатой лентой воздух проходит перпендикулярно плоскости ленты — вверх или вниз. При такой поперечной продувке слой материала лучше разрыхляется, что ускоряет его сушку.

В одноленточных сушилках слой материала на ленте высыхает неравномерно: часть материала, обращенная к ленте (при движении сушильного агента вдоль слоя материала), остается более влажной. Поэтому часто применяют многоленточные сушилки, в которых материал пересыпается с одной ленты на другую. Благодаря многократному пересыпанию материала он лучше омывается воздухом, при этом ускоряется процесс сушки и уменьшается расход тепла по сравнению с его расходом в одноленточных сушилках.

Сушилки с кипящим (псевдоожиженным) слоем. Эффективная сушка многих материалов возможна в кипящем слое. Принципиальная схема сушки топочными газами в кипящем (псевдоожиженном) слое показана на рис. 21-25. В камере смешения 2 топочные газы смешиваются с воздухом, нагнетаемым вентилятором /, и поступают в нижнюю часть сушилки, представляющей собой цилиндрическую или прямоугольную сушильную камеру 3 с газораспределительной решеткой"4. Высушиваемый материал подается питателем 5 в верхнюю часть камеры 3 и образует кипящий слой в восходящем токе газа, проходящего сквозь отверстия решетки 4. Высушенный материал пересыпается через порог 6 в сборник 7. Твердые частицы, уносимые потоком сушильного агента, отделяются в циклоне в.

В кипящем слое происходит быстрое выравнивание температур твердых частиц и сушильного агента и достигается весьма интенсивный тепло- и массообмен между твердой и газовой фазами, в результате этого сушка заканчивается в течение нескольких минут. При сушке в кипящем слое в качестве сушильных агентов применяют топочные газы и воздух, сушку проводят в аппаратах непрерывного и периодического действия, причем непрерывная сушка производится в одноступенчатых и многоступенчатых сушилках. В последнем случае достигается повышенная степень использования тепла сушильного агента.

Сушилка имеет слегка конический, расширяющийся кверху корпус 1 с наружным коллектором 2, к которому равномерно по окружности присоединены газораспределительные головки 3. Сушильный агент подается газодувкой 5 через подогреватель 4. При введении сушильного агента импульсами (длительность подачи примерно 1 сек) высушиваемый материал переходит в состояние кипящего слоя, но после прекращения подачи газа слой быстро становится неподвижным При таком ударном воздействии происходит быстрое перераспределение пустот и каналов в слое, благоприятствующее испарению влаги из высиниваемого материала. Продолжительность сушки и расход энергии при сушке в импульсном кипящем слое значительно ниже, чем в вакуум-сушилках

Также существуют :

Туннельные (коридорные)

Петлевые сушилки

Барабанные сушилки

Пневматические сушилки

Распылительные сушилки.

Контактные: Вакуум-сушильные шкафы