32. Серые чугуны

В серых чугунах часть углерода находится в свободном состоянии в виде стабильной фазы-графита и поэтому в серых чугунах кристаллизация и структурообразование происходят при медленном охлаждении по стабильной диаграмме железо-углерод.

азвание чугун получил по виду излома, который имеет серый цвет. Структуры: П (0,8% C) +Гр, П + Ф (меньше 0,8% C)+Гр, Ф +Гр (весь углерод, имеющийся в сплаве, присутствует в форме графита). Графит пластинчатой формы. Графитовые включения можно считать в первом приближении просто пустотами, трещинами. Чем больше в чугуне графита, тем ниже его механические свойства, чем грубее включения графита, тем больше они разобщают металлическую основу, тем хуже свойства чугуна. При растягивающих нагрузках облегчается образование очагов разрушения по концам графитных включений. Ценный конструкционный материал, широко применяемый в деталях машин, главным образом тогда, когда они не испытывают значительных растягивающих и ударных нагрузок.

33. Серый чугун можно рассматривать как структуру, которая состоит из металлической основы с графитными включениями. Свойства чугуна зависят от свойств металлической основы и характера графитных включений.

Металлическая основа может быть: перлитной, когда 0,8 % С находится в виде цементита, а остальной углерод в виде графита; феррито-перлитной, когда количество углерода в виде цементита менее 0,8 % С; ферритной, когда углерод находится практически в виде графита. В зависимости от формы графитных включений серые чугуны классифицируются на:

чугун с пластинчатым графитом;

чугун с хлопьевидным графитом (ковкий чугун);

чугун с шаровидным графитом (высокопрочный чугун);

чугун с вермикулярным графитом.

34. Влияние температуры закалки на структуру и твердость оказалось вполне традиционным, т.е. с повышением температуры закалки количество остаточного аустенита увеличивается, а твердость, соответственно, уменьшается, а вот скорость охлаждения влияет несколько нетрадиционно. С понижением скорости охлаждения твердость возрастает, а количество остаточного аустенита уменьшается.

Изменения структуры и свойств в принципе коррелируют и могут быть объяснены процессами выделения при охлаждении карбидной фазы, обеднения аустенита легирующими элементами и снижением его устойчивости.

35. Перлитное превращение - эвтектоидное превращение (распад) аустенита, происходящее ниже 727°С (по другим источникам 723°С) и заключающееся в одновременном зарождении и росте внутри аустенита (ɣ-фаза) двух новых фаз: феррита (ɑ-фаза) и цементита. В легированных сталях перлитное превращение состоит из собственно полиморфного перехода, диффузионного перераспределения углерода и легирующих элементов, в результате чего образуются специальные карбиды и феррито-цементитная смесь (перлит). От того, какие легирующие элементы и в каком количестве находятся в исходном твердом растворе, зависит скорость отдельных звеньев перлитного превращения, а следовательно, и кинетика его в целом.

36. Мартенситное превращение, полиморфное превращение, при котором изменение взаимного расположения составляющих кристалл атомов (или молекул) происходит путём их упорядоченного перемещения, причем относительные смещения соседних атомов малы по сравнению с междуатомным расстоянием. Перестройка кристаллической решётки в микрообластях обычно сводится к деформации её ячейки, и конечная фаза мартенситного превращения может рассматриваться как однородно деформированная исходная фаза. Величина деформации мала (порядка 1—10 %) и соответственно мал, по сравнению с энергией связи в кристалле, энергетический барьер, препятствующий однородному переходу исходной фазы в конечную.

1. Мартенситное превращение протекает при быстром охлаждении углеродистой стали с температур выше Au например в воде, когда подавлен диффузионный распад аустенита на смесь двух фаз (феррита и карбида), резко отличающихся то составу от исходного аустенита. Концентрация углерода в мартенсите такая же, как и в исходном аустените.

Следовательно, в отличие от перлитного превращения мартенситное превращение — бездиффузионное.

2. Превращение аустенита в мартенсит при охлаждении начинается с определенной для каждой марки стали температуры или Ms (в индексе стоят первые буквы слов «начало — start»). Температура начала мартенситного превращения не зависит от скорости охлаждения в очень широком диапазоне скоростей, в то время как температура начала перлитного превращения снижается с ростом скорости охлаждения

37. На сильно развитой ферритокарбидной поверхности раздела образуется большое число центров аустенита, и к концу превращения аустенитное зерно получается мелким. Чем дисперснее исходная структура, тем мельче аустенитное зерно.

С повышением температуры с. з. ц. аустенита возрастает более интенсивно, чем л. с. р., и соответственно аустенитное зерно в момент окончания аустенитизации получается мельче. Следовательно, при быстром нагреве до высоких температур и коротких выдержках можно получать мелкое аустенитное зерно, что важно для термообработки со скоростным нагревом.

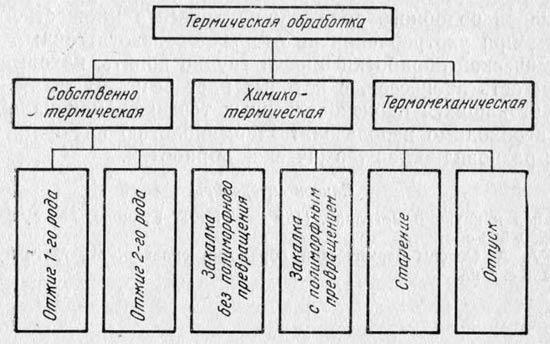

38. Терми́ческая обрабо́тка — выдерживание материала при повышенной (нагрев) или при пониженной (охлаждение) температуре, либо соблюдение определённого температурного

режима в течение определённого времени для придания ему необходимых свойств.

Основные виды обработки.

39. Закалка - термическая обработка материалов, заключающаяся в их нагреве и последующем быстром охлаждении с целью фиксации высокотемпературного состояния материала или предотвращения (подавления) нежелательных процессов, происходящих при его медленном охлаждении. З. возможна только для тех веществ, равновесное состояние которых при высокой температуре отличается от равновесного состояния при низкой температуре (например, кристаллической структурой). З. эффективна только в том случае, если реально достижимая скорость охлаждения достаточна для того, чтобы не успели развиться процессы, подавление которых является целью З. Структуры, возникающие в результате З., лишь относительно устойчивы, при нагреве они переходят в более устойчивое состояние. В практике термической обработки металлов для получения металлов, в частности сталей, с определенными свойствами применяют различные виды З. В зависимости от условий нагрева различают полную и неполную. При полной З. быстрое охлаждение стали производят после нагрева её до температур, лежащих выше линии GSE. При этом сталь полностью переводится в аустенитное состояние. При неполной З. (главным образом инструментальных сталей) металл нагревают до температур выше линии PSK; после охлаждения в структуре могут сохраняться нерастворившиеся при нагреве т. н. избыточные фазы (феррит или цементит и более сложные карбиды). В зависимости от условий охлаждения различают З. изотермическую, ступенчатую и др. При изотермической З. сталь нагревают до температур выше линии GSE (полная З.) или выше PSK (неполная З.), затем быстро охлаждают до температур ниже линии PSK и дают т. н. изотермическую выдержку, при которой происходит превращение аустенита в др. структуры (перлит, бейнит). В этом случае свойства окончательных продуктов определяются температурой изотермической выдержки: твёрдость и прочность материала возрастают по мере снижения температуры. При ступенчатой З. охлаждение с большой скоростью производят до температуры, несколько превышающей температуру мартенситного превращения, и дают выдержку, необходимую для выравнивания этой температуры по всей толщине изделия (ступень), а затем охлаждение ведут медленно до образования в структуре мартенсита. Внешние факторы, главным образом закалочная среда (вода, масло, расплавленная соль) и давление, также определяют результаты З.

Закалённая сталь отличается большой хрупкостью, поэтому после З. её обычно подвергают отпуску. При одной и той же твёрдости сталь, подвергнутая З. с последующим отпуском, более пластична (следовательно, более работоспособна), чем сталь, подвергнутая медленному охлаждению, при котором происходит распад аустенита на феррит и цементит.

40. При отжиге стали на пластинчатый перлит заготовки оставляют в печи до охлаждения, чаще всего при частичном подогреве печи топливом, чтобы скорость охлаждения была не больше 10-20C° в час. Отжигом также достигается измельчение зерна. Крупнозернистая структура, например, доэвтектоидной стали, получается при затвердевании вследствие свободного роста зерен (если охлаждение отливок медленное), а также в результате перегрева стали. Эта структура называется видманштетовой (по имени австрийского астронома А. Видманштеттена, открывшего в 1808 г. такую структуру на метеорном железе). Такая структура придает низкую прочность заготовке. Структура характерна тем, что включения феррита (светлые участки) и перлита (темные участки) располагаются в виде вытянутых пластин под различными углами друг к другу. В заэвтектоидный сталях видманштетова структура характеризуется штрихообразным расположением избыточного цементита. Размельчение зерна связано с перекристаллизацией альфа-железа в гамма-железо; вследствии охлаждения и обратного переходе гамма-железа в aльфа-железо мелкозернистая структура сохраняется. Таким образом, одним из результатов отжига на пластинчатый перлит является мелкозернистая структура. Отжиг стали на зернистый перлит применяют обычно для эвтектоидных, заэвтектоидных сталей, для повышения пластичности, вязкости стали и уменьшения ее твердости. Для получения зернистого перлита сталь нагревают выше точки АС1, затем выдерживают недолго, чтобы цементит растворился в аустените не полностью. Затем сталь охлаждают до температуры несколько ниже Ar1, выдерживают при такой температуре несколько часов. При этом частицы оставшегося цементита служат зародышами кристаллизации для всего выделяющегося цементита, который нарастает округлыми (глобулярными) кристаллитами, рассеянными в феррите. Свойство зернистого перлита существенно отличаются от свойств пластинчатого в сторону меньшей твердости, но большей пластинчатости и вязкости. Особенно это относится к заэвтектоидной стали, где весь цементит (как эвтектоидный, так избыточный) получается в виде глобулей.

41. Основным превращением, происходящим при отпуске является распад мартенсита закалки на феррито-карбидную смесь. С повышением температуры отпуска увеличивается диффузионная подвижность атомов и, как следствие этого, увеличивается скорость и полнота процесса распада мартенсита. Кроме температуры на превращения при отпуске оказывает влияние время выдержки при температуре нагрева. Однако определяющее воздействие оказывает температура отпуска. При низком отпуске в результате частичного распада мартенсита закалки образуется мартенсит отпуска, в котором наблюдается перераспределение углерода с начальным образованием карбидов. При этом практически не снижается твердость и износостойкость, но снимается часть закалочных напряжений и снижается хрупкость. Низкий отпуск применяется для режущих инструментов и деталей, подвергнутых поверхностной закалке, а также цементированных деталей. Средний отпуск приводит к завершению распада мартенсита на мелкодисперсную феррито-цементитную смесь, называемую трооститом отпуска. Твердость его в пределах HRC40 – 50 для сталей, содержащих 0,45 – 0,8 %С. При этом сохраняются высокие упругие свойства и происходит дальнейшее (относительно низкого отпуска) снятие закалочных напряжений. Средний отпуск применяется для пружин и рессор. В результате высокого отпуска происходит коагуляция (укрупнение) цементитных частиц и, образующаяся при этом феррито-цементитная смесь с более крупными, чем у троостита отпуска цементитными частицами, называется сорбитом отпуска. Твердость его находится в пределах HRC15 – 25 для сталей, содержащих 0,40 – 0,60 %С. Эта структура обладает хорошим сочетанием прочности и пластичности. Поэтому высокий отпуск применяется для многих деталей машин (коленчатые и распределительные валы, шестерни и т.п.), работающих в условиях циклических знакопеременных и динамических нагрузок.

42. Отпуском называется термическая обработка, заключающаяся в нагреве закаленной стали до температуры ниже критической точки Ас1, выдержке и последующем охлаждении.

В зависимости от температуры нагрева различают три вида отпуска:

низкий отпуск 150 – 250 °С. В структуре стали в основном остается мартенсит, кроме того, начинается выделение карбидов железа из твердого раствора углерода в б-железе и начальное скопление их небольшими группами. Это влечет за собой некоторое уменьшение твердости и увеличение пластических и вязких свойств стали, а также уменьшение внутренних напряжений в деталях.

средний отпуск 350 – 450 °С. При таком нагреве завершается распад мартенсита, приводящий к образованию нормальных по составу и внутреннему строению феррита и цементита. Вследствие недостаточной интенсивности диффузионных процессов размер зерен образующихся фаз оказывается очень малым.

высокий отпуск 500 – 650 °С. При таких условиях нагрева при усилившихся диффузионных процессах происходит образование более крупных зерен феррита и цементита, сопровождающееся снижением плотности дислокаций и полным устранением остаточных напряжений.

Таким образом, высокий отпуск на сорбит обеспечивает наилучший комплекс механических свойств, позволяющий применять его для деталей, работающих в условиях динамических нагрузок. Такой же отпуск рекомендуется для деталей машин из легированных сталей, работающих при повышенных температурах.