- •Министерство образования и науки рф Пермский государственный технический университет

- •Теория автоматического управления

- •Часть 2

- •Содержание

- •1. Пространство состояния

- •1.1. Схемы переменных состояний (спс)

- •1.1.1. Метод прямого программирования

- •1.1.2. Метод параллельного программирования

- •1.1.3. Метод последовательного программирования

- •1.2. Схемы переменных состояния типовых звеньев

- •1.3. Области применения методов программирования спс.

- •1.4. Матрица перехода

- •1.4.1. Аналитический способ получения матрицы перехода

- •1.4.2. Получение матрицы перехода разложением в ряд

- •1.4.3. Получение матрицы перехода по схеме переменных состояния

- •1.5. Передаточные матрицы сау.

- •2. Многомерные системы автоматического управления.

- •2.1. Управляемость и наблюдаемость систем автоматического управления.

- •2.1.1. Управляемость систем.

- •Критерий управляемости сау.

- •2.1.2. Наблюдаемость систем.

- •Критерий наблюдаемости сау.

- •2.2. Модальное управление.

- •2.2.1. Выбор желаемого характеристического уравнения.

- •2.2.1.1.Стандартная биномиальная форма характеристического полинома

- •2.2.1.2. Стандартная форма характеристического полинома, настроенная на фильтр Боттерворта

- •2.2.1.3. Стандартная форма характеристического полинома, настроенная на минимум квадратичной интегральной оценки.

- •3. Дискретные системы автоматического управления.

- •3.1. Импульсный элемент.

- •3.2. Математическое описание дискретных систем.

- •3.2.1. Разностные уравнения типа вход-выход.

- •3.2.2. Решетчатая функция.

- •3.2.2.1. Теоремы z-преобразований.

- •3.2.2.2. Особенности дискретного преобразования Лапласа.

- •3.3. Выбор шага квантования.

- •3.4. Дискретная передаточная функция.

- •3.4.1. Приближенные способы получения дискретной передаточной функции.

- •3.4.2. Передаточные функции различных видов соединений звеньев.

- •3.5. Фиксирующий элемент

- •3.6. Описание дискретных систем в пространстве состояния

- •Метод прямого программирования

- •Метод последовательного программирования

- •Метод параллельного программирования

- •3.6.1. Метод прямого программирования.

- •3.6.2. Параллельное программирование.

- •3.6.3 Метод последовательного программирования.

- •3.7. Описание дискретно-непрерывных систем методом пространства состояний.

- •3.7.1. Уравнение переходных состояний для дискретно-непрерывных систем.

- •3.8. Устойчивость импульсных систем

- •3.8.1. Алгебраический критерий Шур-Кона

- •3.8.2. Критерий Гурвица.

- •3.8.3. Критерий Михайлова.

- •3.8.4. Критерий Найквиста.

- •3.9. Оценка качества импульсных систем

- •3.10. Структура и характеристики цифровой системы управления.

- •3.11. Цифровой регулятор, оптимальный по быстродействию

- •3.13. Метод переменного коэффициента усиления.

- •4. Нелинейные системы

- •4.1. Особенности нелинейных систем:

- •4.2. Классификация нелинейных сау.

- •4.3. Типовые нелинейности

- •4.4. Структурные преобразования нелинейных систем.

- •4.4.1. Типовая структурная схема нелинейных систем.

- •4.5. Исследование нелинейных систем.

- •Исследование режима автоколебания.

- •4.5.1. Метод фазовых траекторий.

- •4.5.1.1. Применение метода фазовых траекторий для системы описанной в терминах пространства состояний.

- •4.5.1.2. Метод фазовых траекторий для линейных систем.

- •4.5.1.3. Особенности нелинейных систем:

- •4.5.2. Метод гармонической линеаризации.

- •4.5.2.1. Применение метода гармонической линеаризации для определения режима автоколебаний.

- •4.5.2.2. Критерий Гурвица для определения режима автоколебания.

- •4.5.2.3. Критерий Михайлова для определения режима автоколебания.

- •4.5.2.4. Критерий Найквиста.

- •4.6. Оценка абсолютной устойчивости нелинейных систем по критерию Попова.

- •4.7. Метод припасовывания.

- •4.8. Коррекция нелинейных систем

- •4.8.1. Компенсация статических нелинейных характеристик.

- •4.8.2. Построение корректирующих устройств по желаемой лачх.

- •4.8.2.1. Методика построения запретной области.

- •5. Анализ и синтез систем при случайных воздействиях,

- •5.1. Характеристики случайных сигналов

- •5.1.1 Основные статистические характеристики стационарного случайного процесса

- •5.1.1.1. Корреляционная функция

- •5.1.1.2. Спектральная плотность

- •5.2. Типовые случайные воздействия

- •Случайное воздействия типа «белый шум»;

- •Случайный ступенчатый сигнал;

- •Случайный сигнал, имеющий скрытую периодическую составляющую;

- •5.2.1. Случайное воздействия типа «белый шум»

- •5.2.2. Случайный ступенчатый сигнал

- •5.2.3. Случайный сигнал, имеющий скрытую периодическую составляющую

- •5.3. Преобразование случайного сигнала линейным звеном.

- •5.3.1. Преобразование сигнала во временной области

- •5.3.2. Преобразование сигнала в частотной области

- •5.4. Минимизация дисперсии сигнала ошибки замкнутой системы

- •6. Принципы построения оптимальных и адаптивных систем управления

- •6.1. Общая характеристика задач оптимального управления

- •Примеры задач оптимального управления

- •6.2. Системы, оптимальные по быстродействию

- •7. Идентификация систем,

- •7.1. Идентифицированность.

- •7.2. Линейный регрессионный анализ.

- •7.2.1. Явный регрессионный метод.

- •7.2.2. Итерационный регрессивный метод.

- •8. Адаптивные системы,.

- •8.1. Обобщенная схема адаптивной сау

- •8.2. Классификация адаптивных систем

- •8.3. Применение методов идентификации в адаптивных системах

- •8.4. Самонастраивающиеся адаптивные системы с автоматической оптимизацией критерия качества управления

- •8.4.2. Поисковые адаптивные сау

- •Метод Гаусса – Зейделя;

- •Градиентный метод;

- •8.4.2.1. Метод Гаусса – Зейделя

- •8.4.2.2. Градиентный метод

- •8.4.2.3. Метод наискорейшего спуска

- •8.4.3. Беспоисковые адаптивные сау

- •Литература

2.2.1. Выбор желаемого характеристического уравнения.

Характеристическое уравнение, а точнее расположение корней характеристического уравнения определяет динамику процесса, т. е. обеспечивает определенные показатели качества управления. На практике наибольшее распространение получили следующие характеристические полиномы:

стандартная биномиальная форма характеристического полинома;

стандартная форма характеристического полинома, настроенная на фильтр Боттерворта;

стандартная биномиальная форма характеристического полинома, настроенная на минимум квадратичной интегральной ошибки.

2.2.1.1.Стандартная биномиальная форма характеристического полинома

Стандартная биномиальная форма характеристического полинома имеет вид:

![]() (60)

(60)

Корни

этого характеристического полинома

являются отрицательными действительными

и равными друг другу

![]() .

А это означает что переходный процесс

будет носить апериодический характер

(перерегулирование σ%=

0) с временем переходного процесса

.

А это означает что переходный процесс

будет носить апериодический характер

(перерегулирование σ%=

0) с временем переходного процесса

![]() .

То есть корень характеристического

уравнения

.

То есть корень характеристического

уравнения

![]() является степенью

быстродействия

системы.

является степенью

быстродействия

системы.

Характеристические

уравнения для

![]() :

:

(61)

(61)

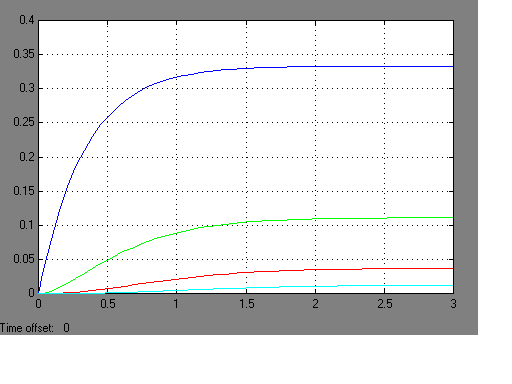

Переходные процессы, соответствующие данным характеристическим уравнениям представлены на рисунке:

Рис. 2.21.

Несмотря на отсутствия перерегулирования, такие переходные процессы при исследовании электромеханических систем не всегда удовлетворяют по быстродействию.

2.2.1.2. Стандартная форма характеристического полинома, настроенная на фильтр Боттерворта

Фильтр Боттерворта имеет амплитудно-частотную характеристику, близкую по форме к прямоугольной характеристике идеального фильтра,:

![]() (62)

(62)

Корни характеристического полинома, настроенные на фильтр Боттерворта располагаются на дуге окружности с радиусом , т. е. в общем случае являются комплексными корнями с отрицательными действительными частями. А это означает, что переходный процесс будет с перерегулированием.

Характеристические уравнения для :

![]()

Рис. 2.22.

![]()

Рис. 2.23.

![]()

Рис.2.24.

![]()

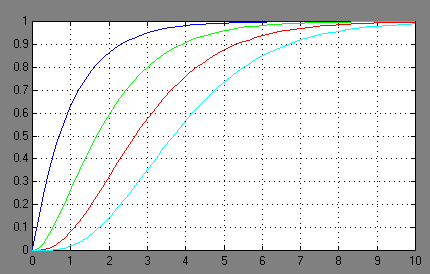

Переходные процессы, соответствующие данным характеристическим уравнениям представлены на рисунке:

Рис. 2.26.

Переходные процессы имеют перерегулирование:

(63)

(63)

Быстродействие системы выше , чем в биномиальном случае.

Несмотря на отсутствия перерегулирования, такие переходные процессы при исследовании электромеханических систем не всегда удовлетворяют по быстродействию.

2.2.1.3. Стандартная форма характеристического полинома, настроенная на минимум квадратичной интегральной оценки.

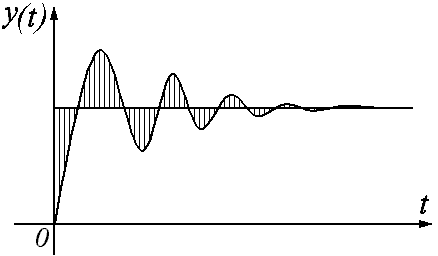

Квадратичная интегральная оценка предусматривает настройку системы по пере5ходному процессу в целом по следующему принципу:

Рис. 2.27.

![]() (64)

(64)

Исходя из этих правил, характеристические уравнения для имеют вид:

(65)

(65)

Корни характеристического полинома, настроенные на минимум квадратичной интегральной ошибки, тоже в общем случае являются комплексными корнями с отрицательными действительными частями.

Переходные процессы, соответствующие данным характеристическим уравнениям представлены на рисунке:

Рис. 2.28.

Такие системы, несмотря на минимум в целом квадратичной ошибки, являются более грубыми (σ%≈16%)

Пример:

Построить модальный регулятор для объекта (двигатель постоянного тока), обеспечивающим следующие показатели качества: σ%=0%, tпп=3с.:

Рис. 2.29.

Параметры

системы:

![]()

Схема переменных состояния

Рис. 2.30.

Описание в пространстве состояния:

![]()

![]()

![]()

Проверка системы на управляемость:

![]() система

управляема

система

управляема

Проверка системы на наблюдаемость:

![]() система

наблюдаема

система

наблюдаема

Наблюдаемость и управляемость являются необходимыми условиями для синтеза.

Схема переменных состояния с модальным регулятором

-

Рис. 2.31.

![]()

![]() Выбираем

желаемый характеристический полином

в стандартной биномиальной форме, что

обеспечивает σ%=0%

Выбираем

желаемый характеристический полином

в стандартной биномиальной форме, что

обеспечивает σ%=0%

![]()

![]()

Результаты моделирования САУ с модальным регулятором:

Рис. 2.32.