Социально-экономический строй Руси XI – первой половины XIII века.

Социально-экономический строй Руси XI – первой половины XIII [стр. 2] |

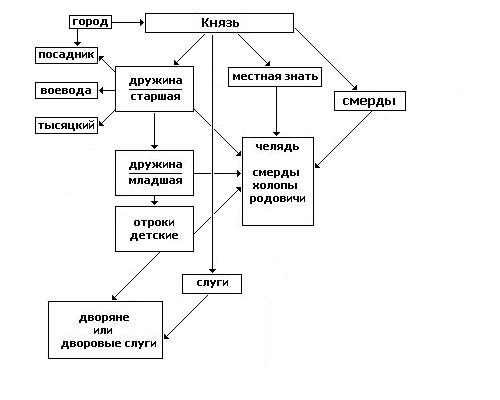

Князь.

Князь – обладал высшими политическими функциями. Он принимал все главные решения, но советовался с боярами и другими.

Князь имел высшие юридические функции (князь издает церковный закон, жалованные грамоты церкви). Юридическая жизнь так же организует князь, но советуясь с митрополитом.

У князя были высшие военные функции, он собирает войско, принимает военные решения. Князь – глава государственного хозяйства.

Рюрики – верховная публичная власть.

Старшая дружина

Старшая дружина - княжи и мужи, т.к. социальные термины вырабатывались из традиционных восточно-славянских слов. Мух – полноправный, свободный человек. Княжеский муж – муж, который находится на службе у князя.

Дружина – так могло называться любое количество войска, ветвь общины, дружина это обобщающее слово.

Дружина – объединенный замкнутый коллектив, внутри которого существуют определенные отношения. Служба – понятие верности.

Старшая дружина – знатные люди, из которых князь выбирал и назначал на высшие должности:

Тысяцкий – отвечал за набор и укомплектование ополчения. У каждого ополченца должен был быть меч, боевой топор, лук и полное вооружение.

Воевода руководил или всем войском или назначался командующим частью войска.

Войско: головной полк, полк правой и полк левой руки. Воевода обычно назначался на один из полков.

В это время появляется писанное право. Специальных судей не было, их функции были совмещены, сам князь иногда мог заниматься судейством, но в основном судопроизводством занимался посадник.

Позже выделился церковный суд – судил священник и епископ. Разбирались дела, касающиеся семейной жизни.

Посадник – всегда находился в городе. В его обязанности входил сбор податей в городе и волости. Он так же отвечал за городское хозяйство.

Социально-экономический строй Руси XI – первой половины XIII [стр. 3] |

Малая дружина

Малая дружина до середины XI века состояла только из отроков. Со второй половины XI века и в XII веке появляется еще одна категория – отроки и детские.

Отроки все время находились при князе и княжеском дворе. Иногда они отправлялись с княжескими поручениями. Их функция – обслуживать князя, они войны, находящиеся всегда под рукой.

Отроки осуществляли судебные функции. Они так же всегда сопровождали княжа и княжих мужей, когда они отправлялись с каким-нибудь административным поручением.

Детские

Детские – это часть княжеского войска, они исполняли более значительные функции к княжеском суде, чем отроки.

Детские – промежуточный слой между княжими мужами и отроками. Это местные знатные люди, которые поступили на службу к князю. Кроме того у них было имение.

Слуги

Княжеский двор – это огромное хозяйство. В обязанности слуг входила уборка территории, приготовление трапезы и другие работы. Обычно слуги были крепкими мужчинами. Они так же охраняли князя, стоит отметить, что в раннее средневековье у всех мужчин под рукой было оружие.

Княжеский двор

Когда князья переезжали из города в город, сформировался институт княжеского двора. Двор стал центром княжеского правления. Появляются дворяне, которыми руководит дворецкий.

Бояре

Происходит процесс интеграции служивой и местной знати – появляются бояре.

Бояре – в основе тюркское слово, которое в первом болгарском царстве обозначало человека знатного и богатого.

В древнерусский период это альтернативный, обобщающий термин.

Социально-экономический строй Руси XI – первой половины XIII [стр. 4] |

Смерды

Смерды – обобщающее название свободного сельского населения. В северо-восточной Руси термин смерды используется до XIII века. Смерды входили в состав территориальных общин – ветвей.

Город

Город – социальный коллектив. Вырастает городская структура, отвечающая за починку городских стен, содержание улиц в порядке, обеспечение водой, пожаробезопасность.

Возникает институт вечевого управления, который состоял из выборных людей, которые собирались на Ярославом дворище или у Святой Софии.

Так же существовали и другие формы городской самореализации:

Кончанские (от слова конец) вече – совет конца города, на котором заправляли бояре и старосты.

Уличанские вече – каждая улица, так же социальная организация. Они следили за пожарной безопасностью, тротуарами. Объединяющей была приходская (уличанская) церковь.

Все они составляли основу вечевого устройства.

Челядь

Смерды попали в челядь в составе сел, когда князь передавал село княжему муже, боярину, монастырю.

Обязанность свободных смердов:

- отправлялись в войско по приказу князя.

- у смерда могли мобилизовать лошадь (на которой они пахали)

- каждое хозяйство платило фиксированную подать от дома (дыма)

Когда они стали зависимыми, они работали на господина и он теперь получал подати.

Холопы

Холопы – холопы восходят к патриархальным рабам, именно поэтому холопство – особая средневековая форма зависимости, до XVIII века.

Социально-экономический строй Руси XI – первой половины XIII [стр. 5] |

У холопов была личная зависимость. Юридическая зависимость выражалась – господин мог безнаказанно убить холопа, продать/купить его.

Источники холопства:

1. Плен

2. Дети холопов

3. Холопство можно было купить

4. В холопы поступали и добровольно, т.к. в сложных реально общественных отношения свободы люди поступали в экономически-стабильное хозяйство ради социальной и экономический поддержки. Кроме того они могли себя выкупить.

5. Холопами становились купцы, за долги… их хозяйство продавалось за долги, а сами они попадали в рабство.

6. Закупы – так же превращались в холопы, если закуп воровал или наносил хозяину ущерб, который не мог компенсировать.

Обязанности:

Холопы были вооруженными слуги, они так же обслуживали господское хозяйство. Холопы были ремесленниками, холопы воспитывали господских детей, управляли господским хозяйством, княжескими и боярскими селами.

Холоп мог руководить отраслями княжеского и боярского двора. Холопы так же могли заниматься торговлей.

Холопство – феодальная форма личной зависимости.