- •Предыстория экологии: древнейший и античный периоды. Аристотель. Теофраст.

- •Средние века. Начало научной экологии и биогеографии

- •Научное время: Труды к. Линея, а. Фон Гумбольда, к.Ф. Рулье, н. А. Северцова.

- •Роль Дарвина в развитии экологии.

- •Формирование экологического знания и определение науки э. Геккелем.

- •Формирование современной экологии. Биоэкология как параметр экологии

- •Труды ч. Адамса, е. Варминга, геобатаника а. Гризенбаха, работы г. Ф. Морозова.

- •7.Труды ч. Адамса, е. Варминга, геоботаника а. Гризебаха, работы г.Ф. Морозова.

- •9.Экология в России и бывшем ссср. А.П. Богданов и Российское общество акклиматизации животных и растений. Ландшафтно-экологические идеи в.В. Докучаева и л.С. Берга.

- •10 Г.А.Кожевников и развитие теории заповедания.

- •В.Н. Сукачев, д.Н. Кашкаров и в.В. Станчинский: их роль в развитии предвоенной экологии.

- •«Мичуринская наука» и экология.

- •Лысенковский разгром экологии в 1933-1948 годах.

- •14.Реабилитация экологии в ссср после 1971 года.

- •15. Возникновение палеоэкологии и роль в этом в.О. Ковалевского, л. Долло и других западных палеонтологов.

- •16.Понятие о биоценозах к. Мёбиуса. Понятие об экосистемах а.Г. Тенсли.

- •17. X. Берроуз и его доклад «География как экология человека».

- •18. Э. Зюсс - автор термина «биосфера». Учение в.И. Вернадского о биосфере.

- •19. Э. Леруа - автор термина «ноосфера».

- •20. Экологический алармизм в книгах р. Карсона, ж. Дорста, д.Л., Арманда.

- •21.Возникновение широкого цикла экологического знания. Ю. Одум, р. Рик- лефс, ф. Рамад, н.Ф. Реймерс: их роль в развитии современной экологии.

- •22. Экология систематических групп органического мира.

- •23.Эндоэкология.

- •24.Экзоэкология.

- •26.Аэроэкология, гидроэкология, литоэкология.

- •27. Экология Крайнего Севера

- •28. Экология тундр и лесотундр.

- •29. Экосистема болота

- •30.Экология лесов, лесостепей и степей.

- •31 Экология полупустынь и пустынь.

- •33. Влажнотропические леса

- •34. Экосистемы Мирового океана

- •36. Хроноэкология

- •39. Прикладная экология: основные разделы, определения и понятия

- •40. Экология культуры и экология духа.

- •41 Этноэкология и экологическая демография.

- •42 Понятие системы, подсистемы и их элементов

- •43 Системы «потребитель - корм» и «человек - среда».

- •44 Общая теория систем: био -, гео - и экосистемы

- •45.Понятие об экосистеме. Учение об экосистемах

- •46.Биогеоценоз как элементарная экосистема. Черты отличия экосистем и био-геоценозов

- •47.Экологические компоненты и элементы

- •48.Типы экосистем и уровни их организации.

- •49.Биосфера как глобальная экосистема

- •50.Общесистемные законы экологии.

- •51.Роль моделирования в экологических исследованиях. Экологические модели.

- •52.Разновидности систем. Особенности сложных систем.

- •53.Системный подход как основной метод геоэкологии. Проявления системного подхода в экологии и географии.

- •56. Простые и сложные свойства экосистем

- •57. Основные принципы системологии.

- •58. Объяснение и прогнозирование как методы экологии.

- •59. Экологические законы внутреннего развития систем.

- •60. Понятие и виды моделей.

- •61. Сущность метода моделирования. Основные требования, предъявляемые к моделям.

- •62. Глобальное моделирование. Примеры глобальных моделей.

- •63. Понятие и виды прогнозов. Сущность и этапы прогнозирования.

- •70 Природные и природно-антропогенные системы: черты сходства и различия

- •71 Техногенные системы: определение и классификация. Примеры природно- антропогенных и техногенных систем.

- •72 Устойчивость искусственных экосистем.

- •74. Экологические законы отношений «система-среда».

- •75. Понятие об имитационном моделировании

- •76 Методологические и технологические проблемы имитационного моделирования

72 Устойчивость искусственных экосистем.

Почему природные экосистемы устойчивы?

Рассмотрим экологическую систему как сообщество живых организмов вместе со средой, составляющих единое целое и непосредственно влияющих друг на друга. Заметим, что обе компоненты – и биотическая и абиотическая – тесно связаны друг с другом и не могут существовать раздельно. Например, почва – продукт деятельности живых организмов: не будет их, не станет почвы. Возникает вопрос: почему экосистемы устойчивы и со временем развиваются, почему хищники не до конца уничтожают численность жертвы, почему один вид не вытесняет другой?

Для описания состояния экосистемы требуется учет большого количества факторов, многие из которых сегодня до конца не изучены.

Существует достаточно условное деление на иерархию элементов, находящихся в системе.

При этом следует выделить еще один важный фактор: принцип эмерджентности. Суть его в том, что свойства нового уровня нельзя свести к сумме свойств предыдущих уровней. То есть получить описание нового уровня мы можем лишь непосредственно его наблюдая. Учитывая этот фактор, можно прийти к выводу, что моделирование нового компонента экосистемы в лаборатории невозможно, если мы имеем сведения лишь о его составляющих.

Важнейшим отличительным свойством устойчивости является видовое разнообразие.

Другим важным свойством, характеризующим устойчивость экосистемы, является ее стадия развития, или сукцессионная стадия.

Таким образом, мы видим четкую организацию экосистем планеты: более простые системы входят в состав сложных, а те в свою очередь в глобальную экосистему планеты – биосферу.

Рассмотрим организацию жизни на примере водоема. Насекомые пресноводных водоемов питаются растениями, простейшие и ракообразные - водорослями. Рыбы и лягушки поедают насекомых, хищные рыбы охотятся за растительноядными, млекопитающие, входящие в биоценоз, питаются рыбой. Образовавшиеся органические вещества попадают на дно, где разлагаются бактериями на неорганические вещества, вновь используемые растениями и водорослями. Это очень упрощенная модель, как в любой экосистеме, в водоеме большое количество сложных связей. И попытки человека внести свои коррективы часто оканчиваются плачевно, например, при уничтожении бегемотов в африканских озерах оттуда исчезла рыба, т.к. фекалии бегемотов служили удобрением для развития фито- и зоопланктона.

Похожее происходит и в других биоценозах в случае вмешательства человека.

Так как в понятие экосистемы входит еще и многообразие связей между видами – изменение численности одного вида приводит к изменению других компонентов системы. Между видами наблюдаются пищевые и непищевые связи (напр., один вид является средой обитания для другого). Условия, оптимальные для одних процессов, например роста организма, могут оказаться зоной угнетения для других, например для размножения, и выходить за пределы толерантности, то есть приводить к гибели, для третьих.

Можно ли теперь, с учетом этих фактов утверждать, что при условии вымирания одного вида не нарушится жизнедеятельность всей экосистемы?

Почему искусственные экосистемы нежизнеспособны?

Теперь перейдем к рассмотрению варианты создания искусственных экосистем. Начнем с агроценозов и завершим проектом конца 20 века Биосфера-2.

Итак, агроценоз – искусственная экосистема, созданная человеком: сады, парки, лесопосадки, огороды, поля, пастбища.

Главное отличие агроценоза от природной экосистемы – малое количество видов, преобладание одного вида над другим и короткие пищевые цепи. Поэтому их трофическая структура неизмеримо проще по сравнению с природными экосистемами.

В агроценозе часть органических и неорганических соединений периодически изымается в виде урожая, круговорот веществ становится незамкнутым. Вследствие этого агроценозы неспособны существовать без поддержки человека. Образующийся дефицит компонентов приходится постоянно восполнять в виде удобрений. В биоценозах, где все вещества возвращаются в почву, подобного исключения нет.

Основной проблемой искусственных экосистем является направление естественного отбора. Если в природе не выживают организмы, не способные к конкуренции, то человек искусственно создает преимущественные условия для одного вида, подавляя другой. Вредители и конкурирующие виды, создающие защитные механизмы у культурных растений уничтожаются. При культивировании одного вида растений происходит массовое распространение более конкурентоспособных сорняков. В 50-х годах в пойме Оки на юге Московской области располагались богатейшие разнотравные луга. Их перепахали под кукурузу, но размножившиеся паразиты так и не позволили собрать ни одного урожая этой культуры.

Энергозатраты на поддержку функционирования системы – другой важный фактор. Но если в природе биоценозы обходятся только энергией Солнца, передавая ее от продуцентов далее по пищевым цепям, то в агроценозах приходится тратить дополнительную энергию на обработку почвы, внесение удобрений и прочие сельскохозяйственные работы.

Особую проблему в агроценозах составляет эрозия почв: ввиду того, что у культурных растений слабая корневая система и почва достаточно обнажена, плодородный слой регулярно вымывается и выветривается. Там где для местности характерны дожди, ежегодно с полей уносятся миллионы тонн почвы. Разруха от ветровой эрозии не меньше.

Можно сделать вывод, что агроценозы – это незрелые системы, находящиеся в чрезвычайно нестабильном состоянии. Здесь важно отметить, что экосистема не может быть одновременно и высокопродуктивной и стабильной.

Проект Биосфера-2 (по желанию)

В 1984 году в Америке был запущен проект Биосфера-2, на который было выделено 150 миллионов долларов. Цель – создание искусственной замкнутой экосистемы.

В экосистему, представляющую из себя огромную стеклянную оранжерею, были включены океан, пустыня, тропический лес и болото. Затем туда поместили 8 человек и стали наблюдать за развивающимися событиями. Со временем поселенцам стало не хватать пищи, содержание кислорода за два года упало с 21% до 14%, начались непредвиденные ситуации: например, ежедневно над пустыней выпадал дождь, что было связано с конденсацией влаги на стеклянной крыше. Стволы и ветви деревьев, произрастающих в Биосфере-2 стали хрупкими, т.к. создатели не предусмотрели ветер, важный для укрепления стволов. Появилось большое количество муравьев и тараканов. Устойчивость созданной системы стала неуклонно падать.

Проект «Биосфера-2» показал свою нежизнеспособность и сейчас используется для наблюдения за отдельными элементами экосистем.

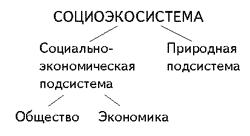

73 Понятие о социоэкосистеме. Основные компоненты социоэкосистем и их характеристика.

Структура социоэкосистем.

Взаимоотношения общества и окружающей среды тесно связаны с развитием социальной экологии, которая как научная дисциплина рассматривает взаимоотношения в системе «общество-природа», изучает взаимодействие и взаимосвязи человеческого общества и природы среды и разрабатывает научные основы рационального природопользования, направленные на охрану природы, оптимизации среды обитания человека. Социальная экология выявляет закономерности взаимодействия человеческого общества и его отдельных территориальных групп с природой и проектирование на этой основе новой гармонической среды. Она рассматривает соотношения общества с географической, социальной и культурной средами. Социальная экология исследует поступки людей, взаимодействия этих поступков на других людей через их восприятие, социально-психологическую оценку человеческих взаимоотношений на фоне объективных свойств среды обитания и реальность человеческого организма.

Предметом социальной экологии являются законы развития биосферы как целого в связи с использованием ее людьми для обеспечения природных условий развития общества. Отсюда ярко выраженный комплексный характер социальной экологии, формирующийся на стыке практики для современных наук. Она возникла в ответ на потребность в сокращении опасного воздействия людей на природу для сохранения естественных условий жизни. Ее основное назначение обеспечить качественно новый способ развития общества во взаимодействии с природой.

Одной из основополагающих концепций используемой для достижения этой цели является концепция социоэкосистем.

Содержание этого понятия разработано еще недостаточно, поэтому под социоэкосистемой понимают как упрочненную модель системы «общество-природа», так и очень сложные модели, содержащие экологические, хозяйственные, социальные, демографические и другие подсистемы. Одна из них отражена в схеме:

Выделяют следующие уровни социально-экологического моделирования и соответствующие им социоэкосистемы: глобальный, региональный и локальный.

Модели мира и мирового развития. Экологический подход к локальным, региональным и глобальным уровням взаимодействия общества и природы.

Социоэкосистема глобальная – динамичная саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система «человеческое общество – природа» (всей планеты), динамическое равновесие в которой должно обеспечиваться общественным разумом (обществом).

Социоэкосистема региональная – то же, что и глобальная в региональном разрезе. Существенное отличие этих понятий связано с воздействием на региональном уровне человеческих культур, пока еще не сложившихся в единую мировую культуру.

Первые попытки создания глобальных моделей были осуществлены Дж. Форрестером (1971) и группой Д. Медоуза (1973) по заданию Римского клуба на основе разработанного Дж. Форрестером метода системной динамики, позволяющего исследовать поведение сложной структуры взаимосвязанных переменных.

Модели мира состояли из пяти секторов (уровней): народонаселение, промышленное производство, сельскохозяйственное производство, природные ресурсы, состояние природной среды, - соединенных друг с другом прямыми и обратными связями.

В этих моделях выделено пять главных тенденций мирового развития – быстрый рост населения, ускоренные темпы промышленного роста, широкое распространение зоны недостаточного питания, истощение невосполнимых ресурсов и загрязнение окружающей среды – рассматривались во взаимосвязи друг с другом.