- •Предыстория экологии: древнейший и античный периоды. Аристотель. Теофраст.

- •Средние века. Начало научной экологии и биогеографии

- •Научное время: Труды к. Линея, а. Фон Гумбольда, к.Ф. Рулье, н. А. Северцова.

- •Роль Дарвина в развитии экологии.

- •Формирование экологического знания и определение науки э. Геккелем.

- •Формирование современной экологии. Биоэкология как параметр экологии

- •Труды ч. Адамса, е. Варминга, геобатаника а. Гризенбаха, работы г. Ф. Морозова.

- •7.Труды ч. Адамса, е. Варминга, геоботаника а. Гризебаха, работы г.Ф. Морозова.

- •9.Экология в России и бывшем ссср. А.П. Богданов и Российское общество акклиматизации животных и растений. Ландшафтно-экологические идеи в.В. Докучаева и л.С. Берга.

- •10 Г.А.Кожевников и развитие теории заповедания.

- •В.Н. Сукачев, д.Н. Кашкаров и в.В. Станчинский: их роль в развитии предвоенной экологии.

- •«Мичуринская наука» и экология.

- •Лысенковский разгром экологии в 1933-1948 годах.

- •14.Реабилитация экологии в ссср после 1971 года.

- •15. Возникновение палеоэкологии и роль в этом в.О. Ковалевского, л. Долло и других западных палеонтологов.

- •16.Понятие о биоценозах к. Мёбиуса. Понятие об экосистемах а.Г. Тенсли.

- •17. X. Берроуз и его доклад «География как экология человека».

- •18. Э. Зюсс - автор термина «биосфера». Учение в.И. Вернадского о биосфере.

- •19. Э. Леруа - автор термина «ноосфера».

- •20. Экологический алармизм в книгах р. Карсона, ж. Дорста, д.Л., Арманда.

- •21.Возникновение широкого цикла экологического знания. Ю. Одум, р. Рик- лефс, ф. Рамад, н.Ф. Реймерс: их роль в развитии современной экологии.

- •22. Экология систематических групп органического мира.

- •23.Эндоэкология.

- •24.Экзоэкология.

- •26.Аэроэкология, гидроэкология, литоэкология.

- •27. Экология Крайнего Севера

- •28. Экология тундр и лесотундр.

- •29. Экосистема болота

- •30.Экология лесов, лесостепей и степей.

- •31 Экология полупустынь и пустынь.

- •33. Влажнотропические леса

- •34. Экосистемы Мирового океана

- •36. Хроноэкология

- •39. Прикладная экология: основные разделы, определения и понятия

- •40. Экология культуры и экология духа.

- •41 Этноэкология и экологическая демография.

- •42 Понятие системы, подсистемы и их элементов

- •43 Системы «потребитель - корм» и «человек - среда».

- •44 Общая теория систем: био -, гео - и экосистемы

- •45.Понятие об экосистеме. Учение об экосистемах

- •46.Биогеоценоз как элементарная экосистема. Черты отличия экосистем и био-геоценозов

- •47.Экологические компоненты и элементы

- •48.Типы экосистем и уровни их организации.

- •49.Биосфера как глобальная экосистема

- •50.Общесистемные законы экологии.

- •51.Роль моделирования в экологических исследованиях. Экологические модели.

- •52.Разновидности систем. Особенности сложных систем.

- •53.Системный подход как основной метод геоэкологии. Проявления системного подхода в экологии и географии.

- •56. Простые и сложные свойства экосистем

- •57. Основные принципы системологии.

- •58. Объяснение и прогнозирование как методы экологии.

- •59. Экологические законы внутреннего развития систем.

- •60. Понятие и виды моделей.

- •61. Сущность метода моделирования. Основные требования, предъявляемые к моделям.

- •62. Глобальное моделирование. Примеры глобальных моделей.

- •63. Понятие и виды прогнозов. Сущность и этапы прогнозирования.

- •70 Природные и природно-антропогенные системы: черты сходства и различия

- •71 Техногенные системы: определение и классификация. Примеры природно- антропогенных и техногенных систем.

- •72 Устойчивость искусственных экосистем.

- •74. Экологические законы отношений «система-среда».

- •75. Понятие об имитационном моделировании

- •76 Методологические и технологические проблемы имитационного моделирования

52.Разновидности систем. Особенности сложных систем.

Каждая система определяется некоторой структурой и поведением.

Для системологии они являются такими же фундаментальными понятиями, как «пространство» и «время» для физикализма. В системологии под структурой понимается инвариантная во времени фиксация связей между элементами системы, формализуемая, например, математическим понятием «графа». Под поведением системы понимается ее функционирование во времени. Изменение структуры системы во времени можно рассматривать как ее сукцессию и эволюцию. Различают неформальную структуру системы (в качестве элементов которой фигурируют «первичные» элементы, вплоть до атомов) и формальную структуру (в качестве элементов этой структуры фигурируют системы нижестоящего иерархического уровня).

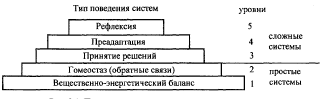

Сложность системы на «структурном уровне» задается числом ее элементов и связей между ними. Дать определение «сложности» в этом случае крайне трудно: исследователь сталкивается с так называемым «эффектом кучи» (один шар — не куча, два шара — не куча, три — не куча, а вот сто шаров — куча, девяносто девять — куча; так где же граница между «кучей» и «не кучей»?). Кроме того, относительность понятия «структура» (деление на формальную и неформальную структуры) заставляет вообще отказаться от него при определении сложности системы. Определить, что такое «сложная система» на «поведенческом уровне» представляется более реалистичным. Б.С.Флейшман предложил пять принципов усложняющегося поведения систем (рис. 2.1).

Рис.(2.1) Принципы усложняющегося поведения систем

На первом уровне находятся системы, сложность поведения которых определяется только законами сохранения в рамках вещественно-энергетического баланса (например, камень, лежащий на дороге); такие системы изучает классическая физика. Этот самый низкий уровень сложности сохраняется для всех систем, вплоть до систем высших уровней сложности, но уже не является для них определяющим. На втором уровне располагаются системы с более сложным поведением. Они тоже состоят из вещества и энергии, и для них справедливы законы первого уровня, но их особенностью является наличие обратных связей, что и задает более сложное поведение (примером является кибернетическая «мышь Шеннона», способная «находить» путь в лабиринте); функционирование таких систем изучает кибернетика. Принцип гомеостаза сохраняется для всех систем, более сложных по поведению, чем автоматические системы второго уровня, но он уже не является для них определяющим.

Еще более сложным поведением обладают системы третьего уровня: они состоят из вещества и энергии, обладают обратными связями, но их особенностью является способность «принимать решение», т.е. способность осуществлять некоторый выбор (случайный, оптимальный или иной) из ряда вариантов поведения («стимул — реакция»). Так, Н.Г. Шаумов показал, что возможен опосредованный через среду обитания обмен опытом между особями, поколениями одного вида и разными видами, т.е., по существу, обмен информацией. Системы четвертого уровня выделяются по способности осуществлять перспективную активность или проявлять опережающую реакцию («реакция — стимул»). Этот тип поведения возникает на уровне биосистем, более сложных, чем простейшие биосистемы, но еще не таких, которые обладают интеллектом. Уровень их сложности должен превосходить уровень сложности среды, и они должны обладать достаточно мощной памятью (например, генетической). «Помня» исходы своих взаимодействий со средой до данного момента времени и «полагаясь» на то, что «завтра будет примерно то же, что и сегодня», такие биосистемы могут заранее подготовить свою реакцию на возможное будущее воздействие среды. Для особей этот принцип известен как эффект перспективной активности [16], для популяций — как эффект преадаптации. В последнем случае хорошим примером может служить «колоколовид-ный» характер распределения численности популяции вдоль некоторого градиента среды: большая часть популяции, близкая к модальному классу, «помнит» о типичных изменениях данного фактора, крайние (малочисленные) классы — о более резких и значительных изменениях. Наконец, высший (на сегодняшний день) — пятый — уровень сложности объединяет системы, связанные поведением интеллектуальных партнеров, основанные на рассуждениях типа «он думает, что я думаю» и т.д. (классический пример — шахматная партия и просчет соперниками возможных вариантов ее развития). По-видимому, непосредственно к экологии этот тип поведения не имеет отношения, но он становится определяющим при рациональном природопользовании и особенно при принятии во внимание социальных аспектов взаимодействия «Человек — Природа». Системы, включающие в себя в качестве хотя бы одной подсистемы решающую систему (поведению которой присущ акт решения), будем называть сложными (системы 3—5-го уровней; такие системы изучает системология). Стремление системы достигнуть предпочтительного для нее состояния будем называть целенаправленным поведением, а это состояние — ее целью. Целями обладают лишь сложные системы. Сложные системы, в отличие от простых, имеют большое число взаимосвязанных качеств. Поэтому аналитические модели отдельных их качеств неадекватны им, а имитационные модели достаточно большой совокупности их качеств сложны и недостаточно общи.