- •Предыстория экологии: древнейший и античный периоды. Аристотель. Теофраст.

- •Средние века. Начало научной экологии и биогеографии

- •Научное время: Труды к. Линея, а. Фон Гумбольда, к.Ф. Рулье, н. А. Северцова.

- •Роль Дарвина в развитии экологии.

- •Формирование экологического знания и определение науки э. Геккелем.

- •Формирование современной экологии. Биоэкология как параметр экологии

- •Труды ч. Адамса, е. Варминга, геобатаника а. Гризенбаха, работы г. Ф. Морозова.

- •7.Труды ч. Адамса, е. Варминга, геоботаника а. Гризебаха, работы г.Ф. Морозова.

- •9.Экология в России и бывшем ссср. А.П. Богданов и Российское общество акклиматизации животных и растений. Ландшафтно-экологические идеи в.В. Докучаева и л.С. Берга.

- •10 Г.А.Кожевников и развитие теории заповедания.

- •В.Н. Сукачев, д.Н. Кашкаров и в.В. Станчинский: их роль в развитии предвоенной экологии.

- •«Мичуринская наука» и экология.

- •Лысенковский разгром экологии в 1933-1948 годах.

- •14.Реабилитация экологии в ссср после 1971 года.

- •15. Возникновение палеоэкологии и роль в этом в.О. Ковалевского, л. Долло и других западных палеонтологов.

- •16.Понятие о биоценозах к. Мёбиуса. Понятие об экосистемах а.Г. Тенсли.

- •17. X. Берроуз и его доклад «География как экология человека».

- •18. Э. Зюсс - автор термина «биосфера». Учение в.И. Вернадского о биосфере.

- •19. Э. Леруа - автор термина «ноосфера».

- •20. Экологический алармизм в книгах р. Карсона, ж. Дорста, д.Л., Арманда.

- •21.Возникновение широкого цикла экологического знания. Ю. Одум, р. Рик- лефс, ф. Рамад, н.Ф. Реймерс: их роль в развитии современной экологии.

- •22. Экология систематических групп органического мира.

- •23.Эндоэкология.

- •24.Экзоэкология.

- •26.Аэроэкология, гидроэкология, литоэкология.

- •27. Экология Крайнего Севера

- •28. Экология тундр и лесотундр.

- •29. Экосистема болота

- •30.Экология лесов, лесостепей и степей.

- •31 Экология полупустынь и пустынь.

- •33. Влажнотропические леса

- •34. Экосистемы Мирового океана

- •36. Хроноэкология

- •39. Прикладная экология: основные разделы, определения и понятия

- •40. Экология культуры и экология духа.

- •41 Этноэкология и экологическая демография.

- •42 Понятие системы, подсистемы и их элементов

- •43 Системы «потребитель - корм» и «человек - среда».

- •44 Общая теория систем: био -, гео - и экосистемы

- •45.Понятие об экосистеме. Учение об экосистемах

- •46.Биогеоценоз как элементарная экосистема. Черты отличия экосистем и био-геоценозов

- •47.Экологические компоненты и элементы

- •48.Типы экосистем и уровни их организации.

- •49.Биосфера как глобальная экосистема

- •50.Общесистемные законы экологии.

- •51.Роль моделирования в экологических исследованиях. Экологические модели.

- •52.Разновидности систем. Особенности сложных систем.

- •53.Системный подход как основной метод геоэкологии. Проявления системного подхода в экологии и географии.

- •56. Простые и сложные свойства экосистем

- •57. Основные принципы системологии.

- •58. Объяснение и прогнозирование как методы экологии.

- •59. Экологические законы внутреннего развития систем.

- •60. Понятие и виды моделей.

- •61. Сущность метода моделирования. Основные требования, предъявляемые к моделям.

- •62. Глобальное моделирование. Примеры глобальных моделей.

- •63. Понятие и виды прогнозов. Сущность и этапы прогнозирования.

- •70 Природные и природно-антропогенные системы: черты сходства и различия

- •71 Техногенные системы: определение и классификация. Примеры природно- антропогенных и техногенных систем.

- •72 Устойчивость искусственных экосистем.

- •74. Экологические законы отношений «система-среда».

- •75. Понятие об имитационном моделировании

- •76 Методологические и технологические проблемы имитационного моделирования

46.Биогеоценоз как элементарная экосистема. Черты отличия экосистем и био-геоценозов

В рамках экологии изучаются разные уровни биосистем — от организменного (или даже более низких) до биосферного. Но самым характерным для биологической науки о взаимодействиях является, конечно, экосистемный уровень. Мы уже говорили (см. пункт 2.02), что земная жизнь должна была возникнуть в виде отдельных экосистем. Именно в экосистемах происходит круговорот веществ и трансформация поступающей на нашу планету энергии, именно экосистемы создают ту совокупность экологических ниш, к которой приспосабливаются организмы. Наконец, при всей своей специфичности, биосфера — тоже экосистема, только очень большая, охватывающая все поверхностные слои нашей планеты.

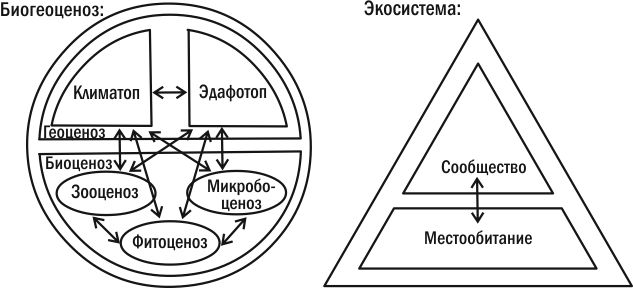

Первое, что нужно сделать, начиная разговор об экосистемах, — разобраться в терминах. К сожалению, и в этом разделе экологии существует определенная терминологическая путаница, связанная с наличием двух сходных по своему значению терминов: «экосистема» и «биогеоценоз» (рис. 3.1.1). Первое из этих понятий старше, его ввел в 1935 году американский эколог Артур Тенсли.

Экосистема — это «совокупность комплексов организмов с комплексом физических факторов, которые их окружают, то есть факторов местообитания в широком смысле» (А. Тенсли).

Рис. 3.1.1. Сравнение состава биогеоценоза и экосистемы

Развивая подход Тенсли, мы можем сказать, что экосистема — это совокупность живых организмов и среды их обитания, в рамках которой осуществляется круговорот веществ и преобразование потока энергии. Экосистема состоит из сообщества (живых компонентов) и местообитания (или биотопа, неживой части).

Понятие «биогеоценоз» введено выдающимся советским ботаником, экологом и лесоведом Владимиром Николаевичем Сукачевым. Для создания нового термина у Сукачева были определенные основания. С одной стороны, представление о биогеоценозе вытекало из исследований растительных сообществ, обладающих определенной протяженностью и целостностью. С другой — в советской биологии шла борьба с «иностранщиной», в категорию каковой попадала и американская экология. Сукачев воспользовался термином «биоценоз», который был предложен для описания взаимосвязанных совокупностей живых организмов еще в XIX веке, и разработал концепцию биогеоценоза.

«Биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществами и энергией между собой и другими явлениями природы и представляющая собой внутренне противоречивое единство, находящееся в постоянном движении, развитии» (В.Н. Сукачев, 1964).

Анализируя определение Сукачева, можно увидеть в нем отражение господствовавшей во время его жизни идеологии — диалектического материализма, проявившееся в рассуждениях о «противоречивом единстве». Однако очевидно, что, в отличие от подхода Тенсли, Сукачев обращает особое внимание на взаимообусловленность и относительную однородность компонентов биогеоценоза.

Биогеоценоз состоит из биоценоза и геоценоза. Биоценоз, по Сукачеву, состоит из фитоценоза, зооценоза и микробоценоза, а геоценоз — из эдафотопа (компонентов, связанных с почвой и подстилающими породами) и климатопа (компонентов, связанных с атмосферой и гидросферой).

Существует две точки зрения на соотношение понятий «экосистема» и «биогеоценоз». Иногда их считают идентичными или весьма подобными (рис. 3.1.1). Однако правильнее считать понятие экосистемы более общим, внемасштабным, а биогеоценозом называть экосистемы определенного масштаба. Важная мысль, принадлежащая Сукачеву и его научной школе, состоит в том, что интегрирующим (соединяющим воедино) элементом биогеоценоза является его растительность — фитоценоз. Раз так, границы биогеоценозов следует проводить по границам фитоценозов.

«Биогеоценоз — это экосистема в границах фитоценоза» (Е.М. Лавренко, Н.В. Дылис, 1968).

Стоит ли столько внимания уделять обсуждению понятий? С нашей точки зрения, да. Чтобы изучать какой-то объект или явление, надо осознать его целостность, выделить его из хаоса случайных взаимосвязей. Удачный термин позволяет решить эту задачу.

Отрасль экологии, которая занимается изучением экосистем, лучше всего называть биогеоценологией, а тот ее раздел, который изучает собственно живые компоненты экосистем (биоценозы, сообщества), — экологией сообществ.