- •4. Плановые сети сгущения

- •4.1. Постановка задачи

- •4.2. Определение прямоугольных координат одной точки

- •4.2.1. Способы задания прямоугольной системы координат

- •4.2.2. Три элементарных измерения и их уравнения

- •Координаты центра окружности можно вычислить, решив, например, линейную засечку с пунктов a и b на точку c .

- •4.2.3. Полярная засечка

- •4.2.4. Прямая и обратная геодезические задачи

- •4.2.5. Прямая угловая засечка

- •Линейная засечка

- •Обратная угловая засечка

- •Комбинированные засечки

- •Ошибка положения точки в однократных засечках

- •5. Определение координат нескольких точек 5.1. Задача Ганзена

- •5.2. Определение прямоугольных координат пунктов линейно-угловых ходов

- •5.2.1. Классификация линейно-угловых ходов

- •5.2.2. Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода

- •5.2.4. Привязка линейно-угловых ходов

- •5.2.5. Понятие о системе линейно-угловых ходов

- •6. Полигонометрия 6.1. Принцип построения государственной геодезической сети

- •6.2. Общие сведения о полигонометрии

- •6.3. Виды полигонометрии

- •6.4. Требования, предъявляемые к полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов

- •6.5. Действие ошибок угловых и линейных измерений

- •6.6. Продольная и поперечная ошибки полигонометрического хода

- •6.7. Средняя квадратическая ошибка положения конечной точки хода

- •6.9. Критерий степени изогнутости хода

- •6.10. Организация работ. Составление проекта

- •6.11. Расчет точности полигонометрических ходов

- •6.12.Рекогносцировка пунктов полигонометрии

- •6.13. Закрепление пунктов полигонометрии

- •4 Кл. Для незастроенной территории

- •7. Угловые измерения в геодезии 7.1. Классификация теодолитов

- •7.2. Особенности эксплуатации высокоточных оптических теодолитов

- •7.3. Поверки и исследование высокоточных теодолитов

- •7.4. Исследования точных оптических теодолитов

- •7.6. Источники ошибок при измерении угла

- •7.7. Расчет точности измерения угла в полигонометрическом ходе

- •7.8. Ошибки измерения угла

- •8.1. Сущность измерения расстояний подвесным мерным прибором

- •8.2. Измерение линий светодальномером

- •8.3. Классификация светодальномеров

6.10. Организация работ. Составление проекта

Полигонометрические работы состоят из следую-щих процессов: 1) составление проекта; 2) рекогнос-цировка трассы и пунктов полигонометрического хода; 3) установка знаков и закладка центров; 4) измерение углов; 5) измерение линий; 6) привязка к пунктам государственной геодезической сети высших классов и разрядов; 7) обработка результатов полевых измерений; 8) предварительные вычисления и оценка точности полевых измерений; 9) уравнительные вычисления и оценка точности полученных результатов; 10) составление каталога; 11) составление технического отчета.

Проектирование полигонометрических ходов и сетей 4 класса, 1 и 2 разрядов производят с учетом масштаба и метода предстоящих съемок, требований Инструкции, а также и специальных требований, предъявляемых проектными и другими организациями.

До начала проектирования необходимо определить границы обеспечиваемого района; собрать данные об условиях работ в нем.

Полигонометрические ходы проектируют в виде отдельных разомкнутых ходов, опирающихся на два исходных пункта. При обеспечении геодезическими пунктами значительных площадей проектируют полигонометрические сети. При этом следует учитывать, что ходы и сети 4 класса должны опираться на пункты триангуляции и полигонометрии высших классов. Ходы и сети 1 разряда должны прокладываться между пунктами 4 класса, ходы и сети 2 разряда - между пунктами ходов 1 разряда.

При составлении проекта вначале задаются наиболее целесообразной схемой построения сети, точностью измерения углов и линий.

Детальное проектирование полигонометрических ходов 4 класса, 1 и 2 разрядов для незастроенной территории производят на топографических картах масштаба 1:25 000, а для застроенной территории - масштаба 1:10 000.

Ходы должны прокладываться по местности, наиболее благоприятной для производства угловых и линейных измерений.

После того как намечено направление отдельных ходов, переходят к выбору положения отдельных пунктов с соблюдением максимальной и минимальной длины линий. После разработки проекта подсчитывают объем работ, определяют потребности в приборах, материалах, транспорте, техническом персонале и рабочей силе. На основе этого составляют смету затрат и план организации работ.

Все эти документы затем уточняют на основании данных рекогносцировки.

6.11. Расчет точности полигонометрических ходов

При составлении проекта необходимо предвычислить ожидаемую точность каждого запроектированного на карте полигонометрического хода.

Расчетную часть для каждого хода начинают с установления формы хода. Для этого используют критерии степени изогнутости, указанные в выражениях (6.85), (6.86).

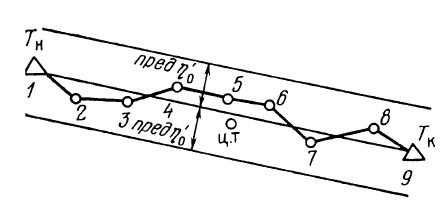

Рис. 31. Схема к определению отклонений линий хода от замыкающей

Как известно, точность запроектированного хода будет характеризоваться предельной ошибкой пункта в самом слабом месте хода после его уравнивания.

В полигонометрическом ходе до уравнивания, как уже было установлено, самую большую ошибку будет иметь пункт, расположенный в конце хода.

При привязке конца хода к исходному пункту наименьшей точностью после уравнивания координат будет обладать пункт, расположенный в середине хода, как наиболее удаленный от обоих исходных пунктов.

Положение средней точки Е полигонометрического хода, проложенного между двумя исходными пунктами Тн и Тк длиной L, определяется по формуле арифметического среднего из двух равноточных результатов, вычисленных от концов хода.

Если вес определения конечной точки ТK принять равным РTK = 1/L, то вес каждого результата определения средней точки Е будет

Общий вес определения положения точки Е будет равен сумме весов

![]()

Заменим веса средними квадратическими ошибками

![]()

откуда

![]()

Предельная ошибка средней точки хода составит

пред. ΔE = 2МE

или

пред. ΔE = 2МTк .

Предельная ошибка положения точки, расположенной в слабом месте полигонометрического хода (в его середине), после уравнивания примерно равна средней квадратической ошибке положения конечной точки до уравнивания.

Средняя квадратическая ошибка положения конечной точки полигонометрического хода рассчитывается по формулам, изложенным ранее (§ 6.7).