- •2. Интерференция света. Условия максимума и минимума интерференции. При каком соотношении между длиной когерентности и оптической разности хода возможно наблюдение интерференции света?

- •3. Дифракция света. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на диске.

- •5. Дифракция на пространственной решетке. Понятие о рентгеновском спектральном анализе и о рентгеновском структурном анализе вещества.

- •9. Применение явления поляризации света в устройствах отображения информации на жидких кристаллах. ....

- •10. Дисперсия света-: Виды дисперсии света. Дисперсионные спектральные приборы. –

- •11. Основные постулаты сто (постулаты Эйнштейна). Преобразования Лоренца.

- •12. Следствия сто: относительность одновременности, релятивистские изменения интервала времени и интервала длины, релятивистский закон сложения скоростей.

- •13. Эффект Доплера. Красное и фиолетовое смещение спектральных линий.

- •14. Дайте определение светового потока и наименование световой и энергетической единиц измерения его в си.

- •23. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. Поясните этот принцип на примере точеч-го источника света.

- •32. Кольца Ньютона и расчетная формула для радиусов темных колец Ньютона.

- •35. Запишите условие главных максимумов интенсивности света при дифракции на дифракционной решетке (формулу дифракционной решетки). Приведите график зависимости интенсивности света от угла дифракции.

- •37. Запишите выражение для интенсивности естественного света, пропущенного через поляризатор и анализатор без учета потерь света.

- •38. Запишите выражение для интенсивности естественного света, пропущенного через поляризатор и анализатор с учетом потерь света.

- •39. Запишите формулу, описываюгцую поглощение света веществом (закон Бугера-Ламберта-Бера).

- •40. Изобразите ход лучей при интерференции света от двух источников (опыт Юнга). Вычислите оптическую разность хода двух интерферирующих лучей. Какой вид будет иметь интерференционная картина?

- •42. Изобразите ход лучей при интерференции света в тонких пленках. Вычислите оптическую разность хода двух интерферирующих лучей. Какой вид будет иметь интерференционная картина?

- •44. Изобразите ход интерферирующих лучей при получении колец Ньютона. Вычислите оптическую разность хода двух интерферирующих лучей. Какой вид будет иметь интерференционная картина?

- •46. Изобразите ход лучей в интерферометре Жамена. Вычислите оптическую разность хода двух интерферирующих лучей. Какой вид будет иметь интерференционная картина?

- •47. Изобразите дифракционный спектр, который получается при дифракции белого света на дифракционной решетке. Назовите главное отличие дифракционного спектра от дисперсионного спектра.

- •48. Изобразите схему установки для получения плоской голограммы. Поясните ход лучей на этой схеме. Вопрос 6!

- •50. Изобразите ход отраженного и преломленного луча, если свет падает на диэлектрик под углом Брюстера. Какими свойствами обладают эти лучи?

- •5 2. Изобразите ход лучей белого свет через призму. Где это явление применяется?

- •56. На поляризатор падает плоскополяризованный свет с интенсивностью i0 . Какова интенсивность света за поляризатором?

- •60. Чем обусловлено двойное лучепреломление в оптически анизотропном одноосном кристалле?

- •70) Тепловое излучение и его закономерности. Формула Релея-Джинса и сущность «ультрафиолетовой катастрофы». Квантовая гипотеза Планка.

- •1. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от его интенсивности.

- •73) Давление света. Квантовое объяснение давления света. Формула для давления света.

- •74)Эффект Комптона.

- •75) Гипотеза Де Бройля.

- •77)Принцип неопределенности Гейзенберга. Какими соотношениями он выражается?

- •79)Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по квантовым состояниям. Периодическая система элементов Менделеева и ее особенности.

- •80. Понятие об энергетических уровнях молекул. Спектры молекул. Люминисценция

- •81)Поглощение света, спонтанное и вынужденное излучения. Инверсия заселенности уровней. Типы лазеров и принцип их работы.

- •83) Ядерные реакции

- •86)Энергетической яркость тела и наименование единицы измерения в си Дайте определение этой единицы измерения.

- •88)Дайте определение коэффициента поглощения (поглощательной способности) тела. Какое тело называется: а) абсолютно черным телом; б) серым телом; в) зеркальным телом?

- •89)Дайте определение радиационной температуры нагретого тела. Как радиационная температура связана с истинной температурой нагретого тела?

- •90)Дайте определение яркостной температуры нагретого тела. Как яркостная температура связана с истинной температурой нагретого тела?

- •93)Активность радиоактивного препарата, наименование единицы измерения в си и внесистемной единицы измерения. Дайте определения этих единиц измерения

- •99 Что означает λmax в законе смещения Вина? Дайте определение этой физической величины

- •104)От чего зависит скорость вылета электронов, испускаемых металлом при фотоэффекте? (а) от частоты V падающего света; б) от интенсивности падающего света, в) от напряжения, поданного на фотоэлемен

- •105)От чего зависит задерживающая разность потенциала u, при фотоэффекте? (а) от частоты V падающего света, б) от интенсивности падающего света; в) от напряжения, поданного на фотоэлемент)

- •107)Исходя из гипотезы о квантах света, получите формулу для эффекта Комптона. Как выражается комптоновская длина волны электрона?

- •108)При каком явлении фотон, соударяясь с электроном, передает ему только часть энергии? (а) при фотоэффекте; б) при световом давлении; в) при эффекте Вавилова-Черенкова; г) при эффекте Комптона)

- •113)Изобразите на рисунке схему опытов Лебедева. Какая физическая величина измерялась в этих опытах?

- •114)Изобразите на рисунке схему опытов Комптона. Какая физическая величина измерялась в этих опытах?

- •116)Изобразите на рисунке энергетическую четырехуровневую схему, используемую в гелий-неоновом лазере. Объясните принцип работы гелий-неонового лазера.

- •117)Каким волновым уравнением описывается электрон в «потенциальной яме»?

- •118) Запишите формулу Планка для спектральной плотности энергии излучения атомов в-ва.

- •119) Как записывается реакция ά-распад

1. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от его интенсивности.

2. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. минимальная частота vq света, при которой еще возможен внешний фотоэффект. Величина v0 зависит от химической природы вещества и состояния его поверхности.

3. Число фотоэлектронов п, вырываемых с единицы площади катода за единицу времени, пропорционально интенсивности света (фототек насыщения пропорционален энергетической освещенности Еэ катода, т. е. /нас~£э).

72)Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

Приведенные первый и второй законы фотоэффекта трудно объяснить с помощью волновой природы света. Для объяснения этих законов А./Эйнштейн (1879—1955) развил идеи Планка о кванто/ом характере теплового излучения. Он предположил, что свет не только излучается отдельными квантами, но распространяется и поглощается веществом в виде квантов энергии. В связи с этим распространение электромагнитного излучения рассматривается уже не как непрерывный волновой процесс, а как поток дискретных квантов, движущихся в вакууме со скоростью света с. Эти кванты электромагнитного излучения были названы фотонами (1926 г.). Процесс поглощения света сводится к тому, что фотоны передают всю свою энергию частицам этого вещества. С позиции квантовой природы света Эйнштейн дал наглядное объяснение явления фотоэффекта. Для вырывания электрона из вещества необходимо совершить работу, которая называется работой выхода А. Поэтому, если энергия кванта hv > А, то фотоэффект будет наблюдаться. В соответствии с законом сохранения энергии Эйнштейн предложил следующее уравнение: (9.22)

![]() —

уравнение

Эйнштейна

для внешнего фотоэффекта.

—

уравнение

Эйнштейна

для внешнего фотоэффекта.

Величина muLx/2 представляет собой максимально возможную кинетическую энергию вырванного электрона. Уравнение (9.22) объясняет все экспериментально установленные законы фотоэффекта: во-первых, из соотношения (9.22) следует, что максимальная скорость вырванных фотоэлектронов зависит не от интенсивности /, а от частоты v света и работы выхода А (первый закон фотоэффекта); во-вторых, внешний фотоэффект возможен только в том случае, если энергия фотона hv больше или равна А. Поэтому частота vo, соответствующая красной границе фотоэффекта (второй закон фотоэффекта), равна

![]()

— красная граница фотоэффекта. (9.23)

И, наконец, общее число п фотоэлектронов, вылетающих из вещества за единицу времени, пропорционально числу фотонов, падающих за это время на поверхность вещества, т. е. пропорционально интенсивности падающего света (третий закон фотоэффекта).

Внешний фотоэффект используется в фотоэлементах, которые служат для регистрации и измерения световых потоков путем преобразования световых сигналов в электрические.

73) Давление света. Квантовое объяснение давления света. Формула для давления света.

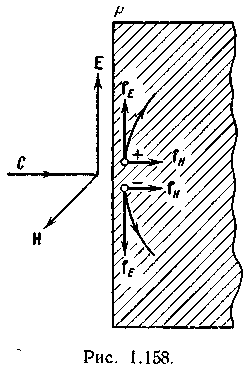

Качественно механизм

давления света можно пояснить следующим

образом. Пусть на плоскую поверхность

Р тела, сечение которого показано на

рис. 1.158, падает перпендикулярно к ней

электромагнитная волна. Векторы Е и Н

лежат в плоскости Р.

Рассмотрим,

как они будут воздействовать на

электрические заряды, составляющие

тело. Под действием силы fE

=qE

положительный

заряд начнет смещаться вдоль поверхности

по направлению Е, а отрицательный

—

против. Такое смещение зарядов представляет

собой поверхностный ток j,

параллельный Е. В телах со свободными

зарядами (проводники) это будет то'к

про-

—

против. Такое смещение зарядов представляет

собой поверхностный ток j,

параллельный Е. В телах со свободными

зарядами (проводники) это будет то'к

про-

водимости, а в диэлектриках—поляризационный ток смещения. Магнитные силы fH, действующие на ток j, будут по закону Ампера (т. II, §31) направлены перпендикулярно к j и Н, т. е. внутрь тела. Независимо от их знака, заряды, расположенные на поверхности тела и связанные с его атомами, «вдавливаются» в тело. Ускорение и скорость v этих зарядов пропорциональны величине Е. Магнитные же силы пропорциональны [vXH], т. е., в конечном счете, произведению [ЕхН], а оно в свою очередь пропорционально плотности электромагнитной энергии падающей волны w. Точный расчет величины давления света р по теории Максвелла приводит к выражению p=(1+ρ)ω (39.1)

где р — коэффициент отражения от данной поверхности.

Для развития электромагнитной теории света было чрезвычайно важно получить прямое экспериментальное доказательство этого эффекта. Однако обнаружение его осложнялось целым рядом побочных явлений. Частичное поглощение падающего света приводит к нагреванию поверхности. Тепло в свою очередь 'передается молекулам окружающего газа, в силу чего их движение, а следовательно, и оказываемое ими давление возрастают, причем этот «радиометрический эффект» легко перекрывает искомое световое давление.

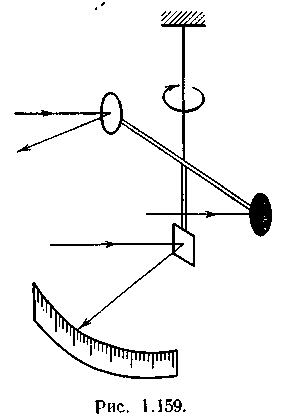

Впервые преодолеть все экспериментальные трудности сумел П. Н. Лебедев. Идея опыта заключалась в том, что свет направлялся на одно из крылышек легкой вертушки (рис. 1.159), причем ее поворот измерялся по отклонению зайчика, отбрасываемого маленьким, укрепленным на вертушке зеркальцем.Использование очень тоненьких крылышек привело к тому, что температура на обеих их поверхностях была практически тождественная, что при малом давлении свело радиометрический эффект почти к нулю. Для зеркального крылышка р«1, а для зачерненного р~0. Позже он доказал давление света и на газы.