- •1.3. Параметры цифровых интегральных микросхем

- •Параметры цифровых микросхем

- •Уровни логического нуля и единицы

- •Входные и выходные токи цифровых микросхем

- •Параметры, определяющие быстродействие цифровых микросхем

- •Описание логической функции цифровых схем

- •2.1. Основы схемотехники элементов ттл

- •Стандартные серии ттл

- •5.1. Классификация и обозначение полевых транзисторов

- •Логические уровни ттл микросхем

- •Семейства ттл микросхем

- •. Диодно-транзисторная логика (дтл)

- •3.2.3. Транзисторно-транзисторная логика

- •3.2.4. Эмиттерно-связанная логика

- •3.2.5. Логические элементы с инжекционным питанием

- •1. Основы микроэлектроники

- •1.1. Гибридные интегральные схемы

- •1.2. Элементы полупроводниковых интегральных схем

- •1.2.1. Биполярные транзисторы и диоды

- •1.2.2. Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы

- •1.2.3. Транзистор с диодом Шоттки

- •1.2.4. Металл, диэлектрик, полупроводник-транзисторы

- •1.2.5. Резисторы и конденсаторы

- •1.3. Технология изготовления интегральных схем

- •1.3.1. Базовые технологические операции

- •1.3.2. Эпитаксиально-планарная технология

- •1.3.3. Изопланарная технология

- •1.3.4. Технология изготовления мдп-структур

- •2. Аналоговые интегральные схемы

- •2.1. Типовые элементы аналоговых интегральных схем

- •2.1.1. Составные транзисторы

- •2.1.2. Генераторы стабильного тока

- •2.1.3. Динамическая нагрузка

- •2.1.4. Схемы сдвига потенциальных уровней

- •2.2. Усилительные каскады и повторители

- •2.3. Дифференциальные каскады

- •2.4. Выходные каскады аналоговых интегральных схем

- •2.5. Операционные усилители

- •2.6. Применение операционных усилителей

- •2.6.1. Принцип отрицательной обратной связи

- •2.6.2. Инвертирующий усилитель

- •2.6.3. Интегратор и дифференциатор

- •2.6.4 Неинвертирующий усилитель

- •2.6.5. Суммирующий усилитель

- •2.6.6. Дифференциальный усилитель

- •3. Цифровые интегральные схемы

- •3.1. Электронные ключи

- •3.1.1. Электронные ключи на биполярных транзисторах

- •3.1.2. Электронные ключи на полевых транзисторах

- •3.2. Логические элементы интегральных микросхем

- •3.2.1. Транзисторная логика с непосредственными связями

Описание логической функции цифровых схем

Для того, чтобы упростить анализ любых схем обычно фиксируют какие-либо параметры схемы. Для того, чтобы исключить влияние задержек распространения сигналов на выходные сигналы цифровых микросхем, можно рассматривать эти сигналы в статическом режиме.

Для того, чтобы исключить влияние конкретных схемных решений цифровых устройств, а также влияние конкретных значений выходного напряжения и токов нагрузки, входные и выходные сигналы цифровой схемы можно описывать цифрами '0' и '1'.

Выходные сигналы в простейших цифровых схемах зависят только от входных сигналов, и не зависят от их значений в предыдущие моменты времени. Такие цифровые устройства получили название комбинационных цифровых устройств. Обычно такие устройства описываются при помощи таблиц истинности.

Таблица истинности — это совокупность всех возможных комбинаций логических сигналов на входе цифрового устройства и значений выходных сигналов для каждой комбинации. Для того, чтобы не пропустить ни одной комбинации входных сигналов их обычно записывают в виде двоичного кода. Пример таблицы истинности приведен в таблице 1.

Таблица 1. Таблица истинности цифровой микросхемы

№ комбинации |

вх1 |

вх2 |

вх3 |

Вых1 |

Вых2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

2 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

3 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

4 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

5 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

6 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

7 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Для описания принципов работы комбинационной цифровой схемы полностью достаточно таблицы истинности. Этой же таблицы достаточно для создания её принципиальной схемы.

Цифровые интегральные микросхемы (ЦИМС) предназначены для преобразования и обработки дискретных сигналов. Основой для них построения являются электронные ключи, обладающие тем свойством, что они могут находиться в одном из двух состояний и их действие заключается в переходе из одного состояния в другое под воздействием входных сигналов. Одному из двух состояний ключа соответствует одно из двух фиксированных значений выходной электрической величины. Например, высокий или низкий потенциал, наличие или отсутствие импульса. Так как эти величины могут принимать два дискретных значения, то они являются двоичными переменными.Большинство ЦИМС относятся к потенциальным, сигналы на входах и выходах, которых представляют собой высокий или низкий уровень напряжений. Этим двум уровням напряжений ставятся в соответствие логические 1 и 0. В зависимости от кодирования сигналов различают положительную и отрицательную логику (смотрите таблицу).

Вид логики |

Полярность напряжения источника питания |

|

Положительная |

Отрицательная |

|

Положительная |

|

|

Отрицательная |

|

|

При положительной логике высокому уровню напряжения ставится в соответствие логическая единица, а низкому - логический ноль. При отрицательной логике наоборот.Цифровые интегральные микросхемы выпускаются сериями. В состав каждой серии входят микросхемы, имеющие единое конструктивно - технологическое исполнение. В зависимости от схемотехнической реализации микросхемы делятся на следующие типы: транзисторная логика (ТЛ), диодно-транзисторная логика (ДТЛ), транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), транзисторная логика на МОП - транзисторах (МОП ТЛ).Параметры ЦИМС подразделяются на статические и динамические.

К статическим параметрам относятся:

- входное U0вх и выходное U0вых напряжения логического нуля;

- входное U1вх и выходное U1вых напряжения логической единицы;

- входной I0вх и выходной I0вых токи логического нуля;

- входной I1вх и выходной I1вых токи логической единицы;

- коэффициент разветвления по выходу Краз, определяющий число единичных нагрузок, которое можно одновременно подключить к выходу микросхемы (единичной нагрузкой является один вход логического элемента данной серии);

- коэффициент объединения по входу Kоб, определяющий число входов микросхемы, которые можно соединить вместе без потери ее работоспособности;

- допустимое напряжение статической помехи Uп.ст., характеризующее статическую помехоустойчивость микросхемы, т. е. ее способность противостоять воздействию мешающего сигнала, длительность которого превосходит время переключения микросхемы;

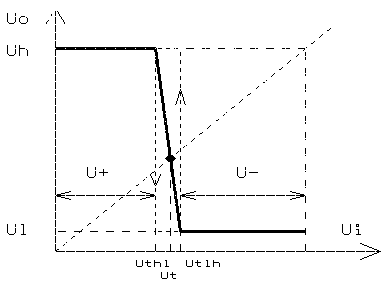

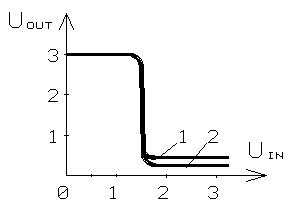

- средняя потребляемая мощность Pпот.ср.;Статические параметры потому и называются статическими, что определяются с помощью статических характеристик, которые снимаются при медленных изменениях токов и напряжений. Это обстоятельство позволяет пренебрегать переходными процессами. Влияние переходных процессов, имеющихся в любой реальной микросхеме учитывается при помощи динамических характеристик, которые мы рассмотрим позже. На следующем рисунке показан пример передаточной характеристики инвертирующих элементов (например, "И-НЕ", "ИЛИ-НЕ").

В действительности, для реальных микросхем наблюдается разброс характеристик за счет разброса параметров входящих в них радиоэлементов. Поэтому передаточная характеристика для некоторой совокупности однотипных элементов представляет собой не одну кривую, а некоторую область, ограниченную сверху и снизу двумя граничными кривыми, как показано на следующем рисунке:

При этом U1вых max и U1вых min - максимальный и минимальный уровни выходного сигнала, которые имеются хотя бы у одного из элементов данного типа. Аналогично рассматриваются U0вых min и U0вых max. На этом же графике отмечены уровни входных сигналов: U0вх max - это такой уровень, при котором ни один из элементов данного типа не переключается из 1 в 0, U0вх min - уровень входного сигнала, при котором на выходе любого элемента данного типа сохраняется сигнал логического нуля. По этой же характеристике можно определить запасы помехоустойчивости данного типа микросхем. достаточно провести прямые под углом 45 градусов от точек пересечения уровнейU1вых min и U0вых max с осью ординат до пересечения с осью абцисс. Сравнивая полученные точки на оси абцисс со значениями U0вх max и U1вх min, определяют запасы помехоустойчивости по нулевому и по единичному сигналу на входе.

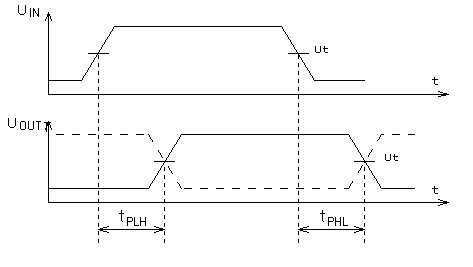

К динамическим параметрам, характеризующим свойства микросхемы в режиме переключения, относятся:

- время задержки сигнала при включении t01зд.р - интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе Uвх микросхемы от U1вых до U0вых, измеренный либо на уровне 0,5 амплитуды импульса, либо на уровне порога чувствительности;

- время задержки сигнала при выключении t10зд.р - интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе Uвых микросхемы от U0вых до U1вых, измеренный либо на уровне 0,5 амплитуды импульса, либо на уровне порога чувствительности.

Иногда в качестве параметров приводятся длительности фронтов нарастания и спада выходного напряжения t01ф и t10ф.На следующих рисунках вы можете увидеть входной и выходной сигналы цифровой инвертирующей микросхемы. Из рисункв вы можете увидеть, как измеряются все основные динамические параметры.

|

|

ЛЕКЦИЯ

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ

Основой

для построения современной вычислительной

техники являются цифровые интегральные

схемы (ЦИС), сложность которых принято

характеризовать степенью интеграции Kи.

Kи =

lg Nэл,, (2.1)

где

Nэл - число элементов И-НЕ либо ИЛИ-НЕ,

расположенных на кристалле микросхемы.

По

степени интеграции микросхемы подразделяют

на:

-

малые интегральные схемы (МИС) - это

схемы 1...2 степени интеграции, содержащие

от нескольких до 100 элементов, в состав

которых входит один или несколько

логических элементов И, ИЛИ, НЕ, триггеров

и т.п.;

-

средние интегральные схемы (CИС) - схемы

2...3 степени интеграции, содержащие от

нескольких десятков до 1000 элементов, в

состав которых входят один или несколько

функциональных узлов типа регистр,

счетчик, дешифратор и т.п.;

-

большие интегральные схемы (БИС) - это

схемы 3...4 степени интеграции, содержащие

от нескольких сотен до 10000 элементов, в

состав которых входит одно или несколько

функциональных устройств (например,

арифметико-логическое устройство,

оперативное запоминающее устройство,

программируемая логическая матрица и

др.);

-

сверхбольшие интегральные схемы (СБИС)

- схемы 5...7 степени интеграции,

представляющие собой законченные

микроэлектронные изделия, способные

выполнять функции аппаратуры.

По

способу представления информации ИС

делятся на потенциальные и импульсные.

В потенциальных ИС значения “0” и “1” представляются

двумя существенно различающимися

уровнями электрического сигнала: высоким

и низким. Чаще всего низкий потенциал

принимают за “0” и

обозначают U0 (UL),

а высокий потенциал принимают за “1” и

обозначают U1 (UH).

Такое представление называется

положительной логикой. При использовании

отрицательной логики за “0” принимают

высокий потенциал, за “0” -

низкий потенциал.

В

импульсных ЦИС одно из значений

логического сигнала определяется

наличием на выходе схемы импульсов

определенной длительности и амплитуды,

а другое значение - отсутствием импульсов.

В положительной логике отсутствие

импульсов соответствует “0”,

а наличие - “1”.

Большинство

типов современных ИС относится к классу

потенциальных. Для характеристики

потенциальных микросхем используется

следующая система параметров:

-

выходные напряжения низкого и высокого

уровня (UOL,

UOH) при

заданных токах нагрузки;

-

входные токи низкого и высокого

уровня (IIL,

IIH);

-

порог переключения UTH;

-

абсолютная помехоустойчивость по

отношению к помехам положительной

полярности UП+ и

отрицательной полярности UП--;

-

мощность РCC или

ток ICC,

потребляемые от источника питания;

-

времена задержек распространения

сигнала от входа до выхода

при

изменении сигнала на выходе из “0” в “1”

(tPLH) и

из “1” в “0”

(tPHL);

-

времена подготовки (tSU) и

удержания (th) входных

сигналов относительно тактовых

сигналов.

Параметры

цифровых схем определяются по их

статическим и переходным характеристикам.

Основной статической характеристикой

ИС является передаточная характеристика

UO = f (UI). По типу передаточной характеристики

различают инвертирующие и неинвертирующие

ЦИС. Типичная передаточная характеристика

инвертирующего логического элемента

представлена нарис.2.1.

На

передаточной характеристике можно

выделить три ярко выраженных участка:

I - соответствует состоянию Uвых=UL;

II - соответствует состоянию Uвых=UH,

III - промежуточному состоянию или зона

неопределенности.

Максимально

допустимая величина потенциальной

помехи, не вызывающая логического

переключения или сбоя, называется

помехоустойчивость и определяется

выражениями (2.2), (2.3).

UП+ =

UП0 -

U0 ,

(2.2)

UП-- =

U1 -

UП1 ,

(2.3)

где UП0, UП1 -

порог переключения при изменении

выходного напряжения из “1” в

“0” и

из “0” в

“1” соответственно.

Рисунок

2.1 Типовая передаточная характеристика

инвертирующего логического

элемента

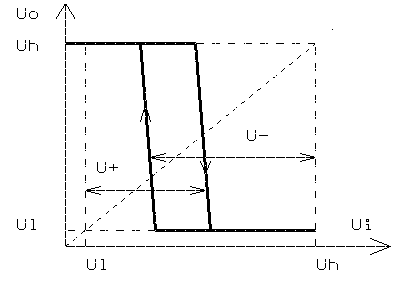

Эффективным

средством повышения помехоустойчивости

является получение гистерезиса на

передаточной характеристике

(рис.2.2).

Рисунок

2.1 Типовая передаточная характеристика

инвертирующего логического

элемента

Эффективным

средством повышения помехоустойчивости

является получение гистерезиса на

передаточной характеристике

(рис.2.2).

Рисунок

2.2. Передаточная характеристика

логического элемента с гистерезисом.

Входная

характеристика логических

схем II = f(UI) служит

для определения значений входных

токов IIL и IIH. Выходные

характеристики UOL = f(IOL), UOH = f(IOL) позволяют

определить зависимость выходных

напряжений низкого и высокого уровней

от токов нагрузки.

Ток

потребления, соответственно

и мощность потребления, зависят

от логического состояния микросхемы (особенно

для МИС и СИС) и частоты переключения.

Поэтому различают статическую мощность

потребления, которая определяется

согласно выражению:

P

= 0,5 VCC (I0СС +

I1СС) ,

(2.4)

где I0СС -

ток потребления при Uвых =

UL, I1СС -

ток потребления при Uвых =

UH,

и динамическую мощность потребления,

которая является функцией частоты

переключения логического элемента.

Задержки

распространения сигналов от входов до

выходов микросхемы характеризуют их

быстродействие и определяются с помощью

переходных характеристик, которые

приведены нарис.2.3.

Времена

задержек распространения сигналов

определяются, как промежутки времени

между моментами достижения входными и

выходными потенциалами порога

переключения. ЗначенияtP существенно

зависят от емкости нагрузки. Для

характеристики быстродействия очень

часто используют величину средней

задержки равной:

tP =

0,5 (tPHL +

tPLH). (2.5)

Рисунок

2.2. Передаточная характеристика

логического элемента с гистерезисом.

Входная

характеристика логических

схем II = f(UI) служит

для определения значений входных

токов IIL и IIH. Выходные

характеристики UOL = f(IOL), UOH = f(IOL) позволяют

определить зависимость выходных

напряжений низкого и высокого уровней

от токов нагрузки.

Ток

потребления, соответственно

и мощность потребления, зависят

от логического состояния микросхемы (особенно

для МИС и СИС) и частоты переключения.

Поэтому различают статическую мощность

потребления, которая определяется

согласно выражению:

P

= 0,5 VCC (I0СС +

I1СС) ,

(2.4)

где I0СС -

ток потребления при Uвых =

UL, I1СС -

ток потребления при Uвых =

UH,

и динамическую мощность потребления,

которая является функцией частоты

переключения логического элемента.

Задержки

распространения сигналов от входов до

выходов микросхемы характеризуют их

быстродействие и определяются с помощью

переходных характеристик, которые

приведены нарис.2.3.

Времена

задержек распространения сигналов

определяются, как промежутки времени

между моментами достижения входными и

выходными потенциалами порога

переключения. ЗначенияtP существенно

зависят от емкости нагрузки. Для

характеристики быстродействия очень

часто используют величину средней

задержки равной:

tP =

0,5 (tPHL +

tPLH). (2.5)

Рисунок

2.3. Переходные характеристики логических

элементов

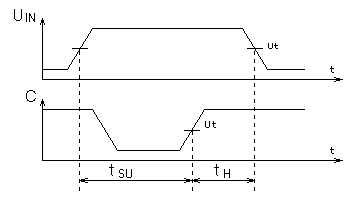

В

ЦИС, содержащих элементы памяти, на

подачу некоторых входных сигналов

накладываются определенные временные

ограничения, которые принято характеризовать

временами подготовки (tSU) и

удержания (th). Время

подготовки - это интервал до поступления

тактового сигнала, в течение которого

информационный сигнал должен оставаться

неизменным. Время удержания - это время

после поступления тактового сигнала,

в течение которого информационный

сигнал не должен изменяться. Необходимые

времена подготовки и удержания

обеспечивают правильное восприятие

элементом памяти подаваемой на него

входной информации. На рис.

2.4 в

качестве примера показаны времена

подготовки и удержания относительно

положительного фронта тактового

сигнала.

Рисунок

2.3. Переходные характеристики логических

элементов

В

ЦИС, содержащих элементы памяти, на

подачу некоторых входных сигналов

накладываются определенные временные

ограничения, которые принято характеризовать

временами подготовки (tSU) и

удержания (th). Время

подготовки - это интервал до поступления

тактового сигнала, в течение которого

информационный сигнал должен оставаться

неизменным. Время удержания - это время

после поступления тактового сигнала,

в течение которого информационный

сигнал не должен изменяться. Необходимые

времена подготовки и удержания

обеспечивают правильное восприятие

элементом памяти подаваемой на него

входной информации. На рис.

2.4 в

качестве примера показаны времена

подготовки и удержания относительно

положительного фронта тактового

сигнала.

Рисунок

2.4. Времена подготовки и удержания

логических элементов с памятью

Понятия

подготовки и удержания применимы не

только к сигналам синхронизации и

информационному, но распространяются

и на процессы взаимодействия двух и

более информационных сигналов.

Рассмотренная

система параметров ЦИС полностью

характеризует их электрические

характеристики и, как правило, в той или

иной мере указывается в справочной

литературе.

^ ЛЕКЦИЯ

3. МИКРОСХЕМЫ

ТИПА ТТЛ, ЭСЛ, КМОП

Все,

выпускаемые в настоящее время, стандартные

ЦИС малой и средней степени интеграции

изготавливаются на основе биполярных

или МОП транзисторов. По схемотехническому

и конструктивно-технологическому

исполнению биполярные микросхемы

подразделяют на типы: транзисторно -

транзисторные логические ИС (ТТЛ) и их

модификации (ТТЛ с диодами Шоттки, Шоттки

транзисторная логика и др.);

эмиттерно-связанные логические ИС

(ЭСЛ). ЦИС на МОП транзисторах подразделяются

на:

p

- канальные (p-МОП);

n

- канальные (n-МОП);

комплементарные

на взаимодополняющих n- и p-канальных

транзисторах (КМОП).

^ Микросхемы

ТТЛ являются

основой для построения аппаратуры

среднего и высокого быстродействия и

в настоящее время получили наибольшее

распространение.

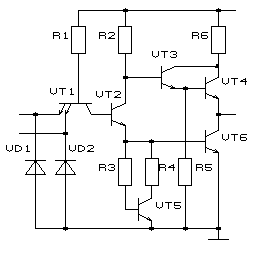

Электрическая

схема базового элемента ТТЛ со сложным

инвертором приведена на рис.3.1.

Рисунок

2.4. Времена подготовки и удержания

логических элементов с памятью

Понятия

подготовки и удержания применимы не

только к сигналам синхронизации и

информационному, но распространяются

и на процессы взаимодействия двух и

более информационных сигналов.

Рассмотренная

система параметров ЦИС полностью

характеризует их электрические

характеристики и, как правило, в той или

иной мере указывается в справочной

литературе.

^ ЛЕКЦИЯ

3. МИКРОСХЕМЫ

ТИПА ТТЛ, ЭСЛ, КМОП

Все,

выпускаемые в настоящее время, стандартные

ЦИС малой и средней степени интеграции

изготавливаются на основе биполярных

или МОП транзисторов. По схемотехническому

и конструктивно-технологическому

исполнению биполярные микросхемы

подразделяют на типы: транзисторно -

транзисторные логические ИС (ТТЛ) и их

модификации (ТТЛ с диодами Шоттки, Шоттки

транзисторная логика и др.);

эмиттерно-связанные логические ИС

(ЭСЛ). ЦИС на МОП транзисторах подразделяются

на:

p

- канальные (p-МОП);

n

- канальные (n-МОП);

комплементарные

на взаимодополняющих n- и p-канальных

транзисторах (КМОП).

^ Микросхемы

ТТЛ являются

основой для построения аппаратуры

среднего и высокого быстродействия и

в настоящее время получили наибольшее

распространение.

Электрическая

схема базового элемента ТТЛ со сложным

инвертором приведена на рис.3.1.

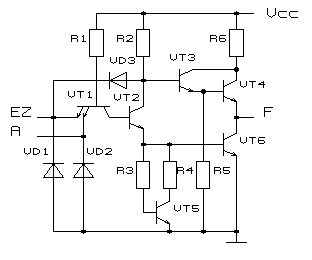

Рисунок

3.1 Электрическая схема элемента

ТТЛ.

Резистор

R1 и транзистор VT1 реализуют логическую

функцию И, транзистор VT2 с резистором

R2 и цепочкой, образованной транзистором

VT5 и резисторами R3 и R4, выполняют роль

фазорасщепляющего каскада для выходного

буферного каскада, построенного на

транзисторах VT3...VT6. Резистор R5 предназначен

для рассасывания объемного заряда из

базы транзистора VT4 при выключении

инвертора, а резистор R6 - ограничивает

“сквозные” токи, протекающие в схеме

при ее переключении. Диоды VD1 и VD2 -

антизвонные и предназначены для

ограничения амплитуды отрицательных

выбросов на входах микросхемы, что

позволяет предотвратить ее ложные

срабатывания.

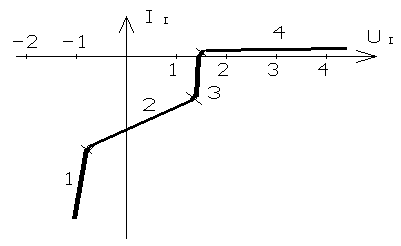

Входная

характеристика базового элемента ТТЛ

приведена на рис.3.2,

а его передаточная характеристика -

на рис.

3.3.

Рисунок

3.1 Электрическая схема элемента

ТТЛ.

Резистор

R1 и транзистор VT1 реализуют логическую

функцию И, транзистор VT2 с резистором

R2 и цепочкой, образованной транзистором

VT5 и резисторами R3 и R4, выполняют роль

фазорасщепляющего каскада для выходного

буферного каскада, построенного на

транзисторах VT3...VT6. Резистор R5 предназначен

для рассасывания объемного заряда из

базы транзистора VT4 при выключении

инвертора, а резистор R6 - ограничивает

“сквозные” токи, протекающие в схеме

при ее переключении. Диоды VD1 и VD2 -

антизвонные и предназначены для

ограничения амплитуды отрицательных

выбросов на входах микросхемы, что

позволяет предотвратить ее ложные

срабатывания.

Входная

характеристика базового элемента ТТЛ

приведена на рис.3.2,

а его передаточная характеристика -

на рис.

3.3.

Рисунок

3.2. Входная характеристика ТТЛ-

элемента.

Рисунок

3.2. Входная характеристика ТТЛ-

элемента.

Рисунок

3.3. Передаточная характеристика ТТЛ

элемента.

На

входной характеристике ТТЛ элемента

можно выделить четыре участка: участок

1 определяется антизвонным диодом и

характеризует способность микросхемы

ограничивать выбросы отрицательной

полярности; участок 2 представляет собой

прямую линию, наклон которой может быть

определен согласно выражению 3.1.

Рисунок

3.3. Передаточная характеристика ТТЛ

элемента.

На

входной характеристике ТТЛ элемента

можно выделить четыре участка: участок

1 определяется антизвонным диодом и

характеризует способность микросхемы

ограничивать выбросы отрицательной

полярности; участок 2 представляет собой

прямую линию, наклон которой может быть

определен согласно выражению 3.1.

![]() ,

(3.1)

где VCC -

напряжение питания; UIN -

входное напряжение; U* -

прямое падение напряжения на переходе

база - эмиттер многоэмиттерного

транзистора; MЭ -

количество эмиттеров, на которые подано

напряжение высокого уровня; bI -

инверсный коэффициент усиления

транзистора VT1.

Участок

3 соответствует моменту переключения

тока базы МЭТ из эмиттера в коллектор

и определяет напряжение порога

переключения (UTH). Участок

4 входной характеристики определяет

входной ток высокого уровня IIH, который

может быть определен по формуле

(3.2)

IIN =

bIIR1 ,

(3.2)

где

,

(3.1)

где VCC -

напряжение питания; UIN -

входное напряжение; U* -

прямое падение напряжения на переходе

база - эмиттер многоэмиттерного

транзистора; MЭ -

количество эмиттеров, на которые подано

напряжение высокого уровня; bI -

инверсный коэффициент усиления

транзистора VT1.

Участок

3 соответствует моменту переключения

тока базы МЭТ из эмиттера в коллектор

и определяет напряжение порога

переключения (UTH). Участок

4 входной характеристики определяет

входной ток высокого уровня IIH, который

может быть определен по формуле

(3.2)

IIN =

bIIR1 ,

(3.2)

где ![]() (3.3)

UIN -

входное напряжение низкого уровня,

поданное на остальные эмиттеры.

На

передаточной характеристика условно

показано выходное напряжение низкого

уровня (UOL) для

двух случаев: коэффициент разветвления

Краз =

10 (участок 1) и Краз =

1 (участок 2). В общем случае выходное

напряжение низкого уровня может быть

определено по формуле 3.4, напряжение

высокого уровня - в соответствии с

выражением 3.5.

UOL =

U0 +

(rc +

4 mfT /

bNI6)

IL,

(3.4)

UOH =

Vcc -

(R2 /(1 + bN ))

IL -

2 U*,

(3.5)

где bN -

нормальный коэффициент усиления

транзисторов VT3, VT4, включенных по схеме

Дарлингтона; rc -

объемное сопротивление тела коллектора

транзистора VT6; mfT /

bNI6 -

динамическое сопротивление коллектор-эмиттер

транзистора VT6 в режиме насыщения; I6 -

ток базы транзистора VT6; IL -

ток нагрузки.

В

настоящее время микросхемы ТТЛ выпускаются

только с диодами Шоттки, использование

которых позволяет существенно повысить

быстродействие ЦИС при одновременном

снижении потребляемой мощности. Имеется

множество модификаций ТТЛ элементов,

наибольший интерес среди которых

представляют буферы с тремя состояниями

и с открытым коллектором. Вентили с

тремя состояниями (рис.3.4)

являются основой для построения

двунаправленных приемопередатчиков,

широко используемых при проектировании

микропроцессорных систем. Если на вход

EZ подан высокий уровень напряжения, то

буфер с тремя состояниями инвертирует

информацию, поступающую на вход А. Если

же на входе EZ низкий уровень напряжения,

то выходные транзисторы VT4 и VT6 закрыты,

что соответствует высокоимпедансному

или третьему состоянию.

Электрическая

схема логического элемента ТТЛ типа с

открытым коллектором приведена

на рис.3.5,

важной особенностью которых является

то, что они позволяют реализовывать

логическую функцию “Монтажное И” и

работать на нестандартную

нагрузку.

(3.3)

UIN -

входное напряжение низкого уровня,

поданное на остальные эмиттеры.

На

передаточной характеристика условно

показано выходное напряжение низкого

уровня (UOL) для

двух случаев: коэффициент разветвления

Краз =

10 (участок 1) и Краз =

1 (участок 2). В общем случае выходное

напряжение низкого уровня может быть

определено по формуле 3.4, напряжение

высокого уровня - в соответствии с

выражением 3.5.

UOL =

U0 +

(rc +

4 mfT /

bNI6)

IL,

(3.4)

UOH =

Vcc -

(R2 /(1 + bN ))

IL -

2 U*,

(3.5)

где bN -

нормальный коэффициент усиления

транзисторов VT3, VT4, включенных по схеме

Дарлингтона; rc -

объемное сопротивление тела коллектора

транзистора VT6; mfT /

bNI6 -

динамическое сопротивление коллектор-эмиттер

транзистора VT6 в режиме насыщения; I6 -

ток базы транзистора VT6; IL -

ток нагрузки.

В

настоящее время микросхемы ТТЛ выпускаются

только с диодами Шоттки, использование

которых позволяет существенно повысить

быстродействие ЦИС при одновременном

снижении потребляемой мощности. Имеется

множество модификаций ТТЛ элементов,

наибольший интерес среди которых

представляют буферы с тремя состояниями

и с открытым коллектором. Вентили с

тремя состояниями (рис.3.4)

являются основой для построения

двунаправленных приемопередатчиков,

широко используемых при проектировании

микропроцессорных систем. Если на вход

EZ подан высокий уровень напряжения, то

буфер с тремя состояниями инвертирует

информацию, поступающую на вход А. Если

же на входе EZ низкий уровень напряжения,

то выходные транзисторы VT4 и VT6 закрыты,

что соответствует высокоимпедансному

или третьему состоянию.

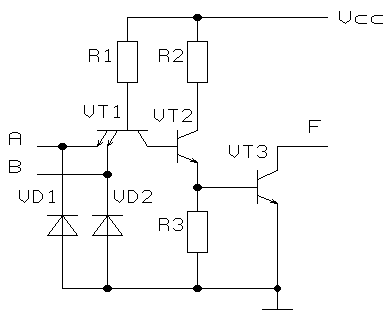

Электрическая

схема логического элемента ТТЛ типа с

открытым коллектором приведена

на рис.3.5,

важной особенностью которых является

то, что они позволяют реализовывать

логическую функцию “Монтажное И” и

работать на нестандартную

нагрузку.

Рисунок

3.4. Электрическая схема буфера с тремя

состояниями

Рисунок

3.4. Электрическая схема буфера с тремя

состояниями

Рисунок

3.5. Электрическая схема вентиля с открытым

коллектором

Работа

этого элемента ничем не отличается от

функционирования базового элемента за

исключением того, что к коллектору

выходного транзистора необходимо

подключать сопротивление нагрузки,

второй вывод которого подсоединен к

положительному выводу источника

питания.

При

проектировании аппаратуры на элементах

ТТЛ возникают вопросы, связанные с

передачей сигналов между блоками и

внутри них, режимом неиспользуемых

входов и т.д. Существуют общие рекомендации

по решению этих вопросов, которые и

будут рассмотрены ниже.

Неиспользуемые

входы элементов типа И рекомендуется

подключать к положительному выводу

источника питания через резистор с

сопротивлением 1 кОм. Через один резистор

можно подключать не более 20 входов.

Для

устранения помех, возникающих в шинах

питания и земли в следствии протекания

сквозных токов в сложных инверторах,

необходимо вблизи разъема и по площади

печатной платы устанавливать блокировочные

конденсаторы. Емкость конденсатора,

устанавливаемого вблизи разъема,

рассчитывается из соотношения: 0.1 мкФ

на каждые 100 мА потребляемого тока.

Дополнительно, на каждые 5 - 10 ЦИС

устанавливается блокировочный конденсатор

емкостью 0.047 - 0.1 мкФ по площади печатной

платы.

При

передаче коротких импульсов, длительностью

менее 100 нс, с короткими фронтами даже

в пределах печатной платы могут возникнуть

существенные изменения в его форме. Для

предотвращения искажений рекомендуется

выход элемента, формирующего короткие

импульсы, подключать к общей шине через

резистор с сопротивлением 100 Ом. При

передаче сигналов между блоками на

расстояние до 3 м связи между ними

рекомендуется выполнять витой парой,

а при длине более 3 м - коаксиальным

кабелем с волновым сопротивлением 100

Ом с применением согласующих сопротивлений

на передающем и приемном концах.

Рисунок

3.5. Электрическая схема вентиля с открытым

коллектором

Работа

этого элемента ничем не отличается от

функционирования базового элемента за

исключением того, что к коллектору

выходного транзистора необходимо

подключать сопротивление нагрузки,

второй вывод которого подсоединен к

положительному выводу источника

питания.

При

проектировании аппаратуры на элементах

ТТЛ возникают вопросы, связанные с

передачей сигналов между блоками и

внутри них, режимом неиспользуемых

входов и т.д. Существуют общие рекомендации

по решению этих вопросов, которые и

будут рассмотрены ниже.

Неиспользуемые

входы элементов типа И рекомендуется

подключать к положительному выводу

источника питания через резистор с

сопротивлением 1 кОм. Через один резистор

можно подключать не более 20 входов.

Для

устранения помех, возникающих в шинах

питания и земли в следствии протекания

сквозных токов в сложных инверторах,

необходимо вблизи разъема и по площади

печатной платы устанавливать блокировочные

конденсаторы. Емкость конденсатора,

устанавливаемого вблизи разъема,

рассчитывается из соотношения: 0.1 мкФ

на каждые 100 мА потребляемого тока.

Дополнительно, на каждые 5 - 10 ЦИС

устанавливается блокировочный конденсатор

емкостью 0.047 - 0.1 мкФ по площади печатной

платы.

При

передаче коротких импульсов, длительностью

менее 100 нс, с короткими фронтами даже

в пределах печатной платы могут возникнуть

существенные изменения в его форме. Для

предотвращения искажений рекомендуется

выход элемента, формирующего короткие

импульсы, подключать к общей шине через

резистор с сопротивлением 100 Ом. При

передаче сигналов между блоками на

расстояние до 3 м связи между ними

рекомендуется выполнять витой парой,

а при длине более 3 м - коаксиальным

кабелем с волновым сопротивлением 100

Ом с применением согласующих сопротивлений

на передающем и приемном концах.