- •1.3. Параметры цифровых интегральных микросхем

- •Параметры цифровых микросхем

- •Уровни логического нуля и единицы

- •Входные и выходные токи цифровых микросхем

- •Параметры, определяющие быстродействие цифровых микросхем

- •Описание логической функции цифровых схем

- •2.1. Основы схемотехники элементов ттл

- •Стандартные серии ттл

- •5.1. Классификация и обозначение полевых транзисторов

- •Логические уровни ттл микросхем

- •Семейства ттл микросхем

- •. Диодно-транзисторная логика (дтл)

- •3.2.3. Транзисторно-транзисторная логика

- •3.2.4. Эмиттерно-связанная логика

- •3.2.5. Логические элементы с инжекционным питанием

- •1. Основы микроэлектроники

- •1.1. Гибридные интегральные схемы

- •1.2. Элементы полупроводниковых интегральных схем

- •1.2.1. Биполярные транзисторы и диоды

- •1.2.2. Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы

- •1.2.3. Транзистор с диодом Шоттки

- •1.2.4. Металл, диэлектрик, полупроводник-транзисторы

- •1.2.5. Резисторы и конденсаторы

- •1.3. Технология изготовления интегральных схем

- •1.3.1. Базовые технологические операции

- •1.3.2. Эпитаксиально-планарная технология

- •1.3.3. Изопланарная технология

- •1.3.4. Технология изготовления мдп-структур

- •2. Аналоговые интегральные схемы

- •2.1. Типовые элементы аналоговых интегральных схем

- •2.1.1. Составные транзисторы

- •2.1.2. Генераторы стабильного тока

- •2.1.3. Динамическая нагрузка

- •2.1.4. Схемы сдвига потенциальных уровней

- •2.2. Усилительные каскады и повторители

- •2.3. Дифференциальные каскады

- •2.4. Выходные каскады аналоговых интегральных схем

- •2.5. Операционные усилители

- •2.6. Применение операционных усилителей

- •2.6.1. Принцип отрицательной обратной связи

- •2.6.2. Инвертирующий усилитель

- •2.6.3. Интегратор и дифференциатор

- •2.6.4 Неинвертирующий усилитель

- •2.6.5. Суммирующий усилитель

- •2.6.6. Дифференциальный усилитель

- •3. Цифровые интегральные схемы

- •3.1. Электронные ключи

- •3.1.1. Электронные ключи на биполярных транзисторах

- •3.1.2. Электронные ключи на полевых транзисторах

- •3.2. Логические элементы интегральных микросхем

- •3.2.1. Транзисторная логика с непосредственными связями

2. Аналоговые интегральные схемы

Аналоговые интегральные схемы (АИС) предназначены для преобразования аналоговых сигналов, мера которых отображает информацию. Примерами аналоговых операций могут служить: усиление, сравнение, ограничение, перемножение.

Использование аналоговых сигналов обеспечивает высокую скорость передачи информации и требует сравнительно небольшого числа электронных элементов. Вместе с тем в аналоговой электронике существенную роль играют ошибки, присущие реальным схемам, связанные с технологическими отклонениями параметров электронных элементов от номиналов, температурные зависимости, шумы и наводки.

Схемотехника АИС отличается от дискретной и характеризуется широким применением транзисторных структур и непосредственных связей между отдельными каскадами, а также использованием принципа схематической избыточности и широким применением обратных связей. Ниже будут рассмотрены важнейшие типовые элементы (базовые ячейки), являющиеся основой схемотехники аналоговых микросхем, и их взаимодействие на примере самой распространенной АИС-операционного усилителя.

2.1. Типовые элементы аналоговых интегральных схем

2.1.1. Составные транзисторы

Составной транзистор – это комбинация двух (или нескольких) транзисторов, которую можно рассматривать как единое целое.

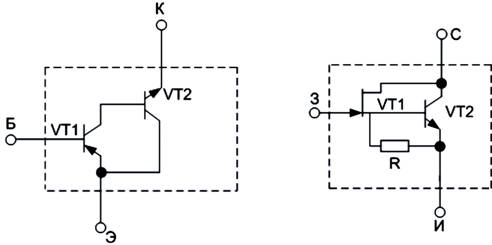

Рис. 2.1

Наибольшее распространение среди составных транзисторов получила схема Дарлингтона (рис. 2.1) в которой используются транзисторы с одним типом проводимости (например, n–р–n). Главная особенность схемы – большая величина коэффициента передачи базового тока = h21. Действительно, если пренебречь тепловыми токами транзисторов, из рис. 2.1 следует:

iк = iк1 + iк2;

iк = 1 iб + (1 + 1) 2 iб = (1+ 21 + 2) iб 2 1 iб.

Поэтому можно считать, что коэффициент передачи тока базы составного транзистора равен произведению коэффициентов усиления каждого из транзисторов = 12 и реально составляет несколько тысяч.

Изменяются и другие параметры. У составных транзисторов по сравнению с обычными увеличиваются входное сопротивление, тепловые токи и пороговые напряжения и уменьшаются выходное сопротивление и граничные частоты.

На рис. 2.2 показана схема составного транзистора, применяемая для улучшения параметров горизонтальных р–n–р-транзисторов. В ней используются транзисторы с разным типом проводимости. В этой схеме также = 1 + 12 1∙2

Для повышения крутизны полевого транзистора применяется схема (рис. 2.3), в которой совместно включены полевой и биполярный транзисторы. Результирующая крутизнаS = S1 1.

Составные транзисторы широко используются в усилительных каскадах и особенно в повторителях напряжения.

Рис. 2.2 Рис. 2.3

2.1.2. Генераторы стабильного тока

Генераторы стабильного тока (ГСТ) должны обеспечивать неизменный выходной ток при изменении нагрузки Rн.

В простейшем случае эта задача может быть решена с помощью токозадающего резистора R (рис. 2.4). В этой схеме реальная нагрузка условно показана как резистор Rн.Ток в нагрузке iн:

.

(2.1)

.

(2.1)

Если R >> Rн, то ток Iн слабо зависит от изменений сопротивления нагрузки. Действительно, дифференцируя (2.1) получим

.

(2.2)

.

(2.2)

Следовательно,

увеличивая R, можно

уменьшить изменения тока нагрузки ![]() до

требуемой величины. Однако схеме на

рис. 2.4 присущ недостаток – большая

часть мощности, поступающей от источника

питания, выделяется в резисторе R и

не поступает в нагрузку Rн.

до

требуемой величины. Однако схеме на

рис. 2.4 присущ недостаток – большая

часть мощности, поступающей от источника

питания, выделяется в резисторе R и

не поступает в нагрузку Rн.

Рис. 2.4

Значительно удобнее вместо резистора R использовать нелинейные элементы, обладающие малым сопротивлением по постоянному току R0 = U / i и большим дифференциальным Ri = U / I, например, транзисторы.

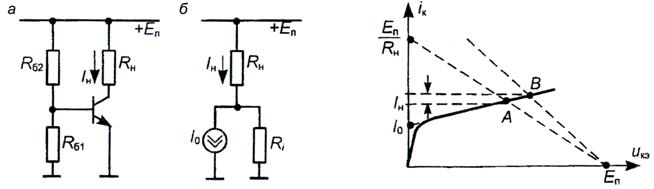

На рис. 2.5, а приведена схема простейшего ГСТ на биполярном транзисторе и его эквивалентная схема (рис. 2.5, б). В качестве стабилизирующего элемента используется выходная цепь транзистора (промежуток эмиттер-коллектор), имеющая вольтамперную характеристику требуемого вида (рис. 2.6).

Рис. 2.5 Рис. 2.6

Рабочая точка (ток Iн) определяется пересечением характеристики и нагрузочной линии (точка А). При изменении Rн рабочая точка перемещается по характеристике. Например, при уменьшении сопротивления нагрузки на величину Rн, рабочая точка переместится в точку В, что приведет к увеличению тока нагрузки на (рис. 2.6). Чем больше выходное дифференциальное сопротивление транзистора Ri = u / i (чем более горизонтально идет характеристика), тем меньше изменение тока нагрузки Iн.

Так как на участке стабилизации (пологая область) характеристика транзистора аппроксимируется выражением

iк = I0 + uкэ / Ri , (2.3)

легко получить

Iн / Iн = Rн / Ri. (2.4)

Таким образом, в транзисторном стабилизаторе стабилизация тока определяется величиной Ri (эквивалент R на рис. 2.4), которая может достигать десятков и сотен килоом.

Величину тока нагрузки Iн можно задавать, изменяя режим работы транзистора по постоянному току с помощью резисторов Rб1 иRб2. Часто в цепь эмиттера транзистора включают резистор Rэ, улучшающий стабильность и увеличивающий сопротивление Ri.

На рис. 2.7 приведена распространенная схема ГСТ на полевом транзисторе с управляющим переходом. Она удобна тем, что является двухполюсником и напряжение Uзиформируется за счет автоматического смещения Uзи = iс Rи. В частном случае при Rи = 0 и uзи= 0, Iн = IC макс.

Рис. 2.7

Широкое распространение в аналоговых ИС получили стабилизаторы тока, называемые токовыми зеркалами или отражателями тока. Схема рис. 2.8 отличается от схемы рис. 2.5 способом задания режима транзистора VТ2. Вместо делителя напряжения Rб1 – Rб2 в ней используется нелинейный делитель, составленный из резистора R0 и транзистора VT1, включенного в диодном режиме (в прямом направлении).

Рис. 2.8

Ток Iо в левой части схемы равен

.

(2.5)

.

(2.5)

где U* – прямое напряжение, устанавливающееся на эмиттерном переходе транзистора VT1 под действием тока I0 (напомним, что для кремниевых транзисторов U* = 0,6...0,8 В).

Ток базы второго транзистора значительно (в раз) меньше тока I0 и может не учитываться.

Одновременно напряжение U* поступает на базу транзистора VТ2. Оба транзистора работают в активном режиме и, если они одинаковы, то Iн = I0 (то, что для VТ1 Uкб = 0, а для VТ2 Uкб > 0 в активном режиме влияет слабо), причем это равенство не нарушается при различных дестабилизирующих воздействиях. Отметим, что «токовые зеркала» особенно эффективны именно в микроэлектронном исполнении, обеспечивающем идентичность параметров транзисторов, одинаковые температурные зависимости, одинаковое «старение» и т. д. Существуют также схемы, в которых «отражение тока» происходит с изменением масштаба. С этой целью в цепи эмиттеров включают резисторыRЭ1≠RЭ1.