- •1.3. Параметры цифровых интегральных микросхем

- •Параметры цифровых микросхем

- •Уровни логического нуля и единицы

- •Входные и выходные токи цифровых микросхем

- •Параметры, определяющие быстродействие цифровых микросхем

- •Описание логической функции цифровых схем

- •2.1. Основы схемотехники элементов ттл

- •Стандартные серии ттл

- •5.1. Классификация и обозначение полевых транзисторов

- •Логические уровни ттл микросхем

- •Семейства ттл микросхем

- •. Диодно-транзисторная логика (дтл)

- •3.2.3. Транзисторно-транзисторная логика

- •3.2.4. Эмиттерно-связанная логика

- •3.2.5. Логические элементы с инжекционным питанием

- •1. Основы микроэлектроники

- •1.1. Гибридные интегральные схемы

- •1.2. Элементы полупроводниковых интегральных схем

- •1.2.1. Биполярные транзисторы и диоды

- •1.2.2. Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы

- •1.2.3. Транзистор с диодом Шоттки

- •1.2.4. Металл, диэлектрик, полупроводник-транзисторы

- •1.2.5. Резисторы и конденсаторы

- •1.3. Технология изготовления интегральных схем

- •1.3.1. Базовые технологические операции

- •1.3.2. Эпитаксиально-планарная технология

- •1.3.3. Изопланарная технология

- •1.3.4. Технология изготовления мдп-структур

- •2. Аналоговые интегральные схемы

- •2.1. Типовые элементы аналоговых интегральных схем

- •2.1.1. Составные транзисторы

- •2.1.2. Генераторы стабильного тока

- •2.1.3. Динамическая нагрузка

- •2.1.4. Схемы сдвига потенциальных уровней

- •2.2. Усилительные каскады и повторители

- •2.3. Дифференциальные каскады

- •2.4. Выходные каскады аналоговых интегральных схем

- •2.5. Операционные усилители

- •2.6. Применение операционных усилителей

- •2.6.1. Принцип отрицательной обратной связи

- •2.6.2. Инвертирующий усилитель

- •2.6.3. Интегратор и дифференциатор

- •2.6.4 Неинвертирующий усилитель

- •2.6.5. Суммирующий усилитель

- •2.6.6. Дифференциальный усилитель

- •3. Цифровые интегральные схемы

- •3.1. Электронные ключи

- •3.1.1. Электронные ключи на биполярных транзисторах

- •3.1.2. Электронные ключи на полевых транзисторах

- •3.2. Логические элементы интегральных микросхем

- •3.2.1. Транзисторная логика с непосредственными связями

1.2.2. Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы

Многоэмиттерные транзисторы составляют основу цифровых ИС транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Имея общие коллектор и базу, транзистор содержит до 16 эмиттеров. Структура трехэмиттерного транзистора показана на рис. 1.8. Ее можно рассматривать как интегрированную совокупность транзисторов, обладающую двумя особенностями.

Рис. 1.8

Во-первых, соседние эмиттеры образуют паразитную горизонтальную n–р–n-структуру, коэффициент усиления которой должен быть уменьшен путем увеличения расстояния между эмиттерами. Это расстояние должно быть больше диффузионной длины электронов. Практически оно составляет 10...15 мкм.

Во-вторых, при закрытом эмиттерном переходе и открытом коллекторном вертикальная n–р–n-структура переходит в инверсный режим, в результате чего в цепи закрытого эмиттерного перехода возникнет ток, обусловленный инжекцией из коллектора. Чтобы уменьшить этот ток, необходимо уменьшить инверсный коэффициент передачи тока, что достигается путем увеличения расстояния, проходимого электронами через базу. С этой целью внешний вывод базы соединяют с активной областью транзистора через узкий перешеек, обладающий сопротивлением 200...300 Ом.

Многоколлекторные транзисторы находят применение в схемах инжекционной логики. Структура такого транзистора показана на рис. 1.9. Общим эмиттером в этой структуре является n-слой, а коллекторами n+-область.

Такая структура не позволяет получить достаточно высокий коэффициент передачи тока эмиттера ввиду Si низкой эффективности эмиттера, имеющего не высокую концентрацию (рис. 1.9) примеси. Практически за счет приближения скрытого n+-слоя к базовому слою и расположения коллекторов как можно ближе друг к другу удается получить коэффициент = 0,8...0,9.

Рис. 1.9

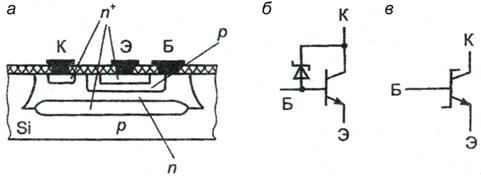

1.2.3. Транзистор с диодом Шоттки

Транзисторы с диодом Шоттки (ДШ) находят широкое применение в цифровых ИМС благодаря более высокому быстродействию по сравнению обычными транзисторами. В отличие от обычного планарного транзистора у транзистора с диодом Шоттки базовое контактное отверстие расширено в сторону коллекторной области n-типа (рис. 1.10, а), в результате чего образуется общий алюминиевый вывод от базовой и коллекторной областей. Слой алюминия, расположенный на базовом слое р-типа, образует с ним обычный омический контакт, хорошо пропускающий ток в обоих направлениях, а слой алюминия, расположенный на относительно высокоомной коллекторной области n-типа создает с ней выпрямляющий контакт, хорошо пропускающий ток в направлении от металла к полупроводнику, и плохо пропускающий ток в противоположном направлении, т. е. контакт металла с высокоомным электронным полупроводником является диодом Шоттки, включенным между коллектором и базой, как это показано на рис. 1.10, б. На принципиальных схемах транзисторы с ДШ изображают так, как это показано на рис. 1.10, в. Применение транзисторов с ДШ позволяет повысить быстродействие цифровых ИС в 2...5 раз, так как ДШ имеющий пороговое напряжение U* = 0,2...0,3 В, открывается раньше, чем коллекторный переход транзистора (U* = 0,5...0,7 В) и не позволяет транзистору переходить в режим насыщения. В результате накапливаемый в транзисторе избыточный заряд и время рассасывания существенно уменьшаются.

Рис. 1.10