- •1.3. Параметры цифровых интегральных микросхем

- •Параметры цифровых микросхем

- •Уровни логического нуля и единицы

- •Входные и выходные токи цифровых микросхем

- •Параметры, определяющие быстродействие цифровых микросхем

- •Описание логической функции цифровых схем

- •2.1. Основы схемотехники элементов ттл

- •Стандартные серии ттл

- •5.1. Классификация и обозначение полевых транзисторов

- •Логические уровни ттл микросхем

- •Семейства ттл микросхем

- •. Диодно-транзисторная логика (дтл)

- •3.2.3. Транзисторно-транзисторная логика

- •3.2.4. Эмиттерно-связанная логика

- •3.2.5. Логические элементы с инжекционным питанием

- •1. Основы микроэлектроники

- •1.1. Гибридные интегральные схемы

- •1.2. Элементы полупроводниковых интегральных схем

- •1.2.1. Биполярные транзисторы и диоды

- •1.2.2. Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы

- •1.2.3. Транзистор с диодом Шоттки

- •1.2.4. Металл, диэлектрик, полупроводник-транзисторы

- •1.2.5. Резисторы и конденсаторы

- •1.3. Технология изготовления интегральных схем

- •1.3.1. Базовые технологические операции

- •1.3.2. Эпитаксиально-планарная технология

- •1.3.3. Изопланарная технология

- •1.3.4. Технология изготовления мдп-структур

- •2. Аналоговые интегральные схемы

- •2.1. Типовые элементы аналоговых интегральных схем

- •2.1.1. Составные транзисторы

- •2.1.2. Генераторы стабильного тока

- •2.1.3. Динамическая нагрузка

- •2.1.4. Схемы сдвига потенциальных уровней

- •2.2. Усилительные каскады и повторители

- •2.3. Дифференциальные каскады

- •2.4. Выходные каскады аналоговых интегральных схем

- •2.5. Операционные усилители

- •2.6. Применение операционных усилителей

- •2.6.1. Принцип отрицательной обратной связи

- •2.6.2. Инвертирующий усилитель

- •2.6.3. Интегратор и дифференциатор

- •2.6.4 Неинвертирующий усилитель

- •2.6.5. Суммирующий усилитель

- •2.6.6. Дифференциальный усилитель

- •3. Цифровые интегральные схемы

- •3.1. Электронные ключи

- •3.1.1. Электронные ключи на биполярных транзисторах

- •3.1.2. Электронные ключи на полевых транзисторах

- •3.2. Логические элементы интегральных микросхем

- •3.2.1. Транзисторная логика с непосредственными связями

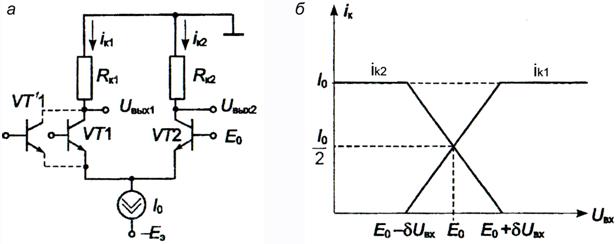

3.2.4. Эмиттерно-связанная логика

Основу

схемы эмиттерно-связанная

логика (ЭСЛ)

составляет переключатель тока (рис.

3.14, а).

В этой схеме транзисторы VT1 и

VT2 образуют

дифференциальный каскад, работающий в

режиме переключения токов. Путем выбора

величин резисторов RК1,

RК2,

тока I0 и

уровня ![]() в

схеме обеспечиваются такие условия,

что транзисторы работают в активном

режиме. Тем самым обеспечивается

повышенная скорость переключения из-за

уменьшения избыточных зарядов,

накапливаемых в базах транзисторов. На

базу транзистора VT2 подается

опорное напряжение Ео,

которое имеет величину

в

схеме обеспечиваются такие условия,

что транзисторы работают в активном

режиме. Тем самым обеспечивается

повышенная скорость переключения из-за

уменьшения избыточных зарядов,

накапливаемых в базах транзисторов. На

базу транзистора VT2 подается

опорное напряжение Ео,

которое имеет величину ![]() Если

Если ![]() ,

то оба транзистора открыты, и через

каждый протекает ток iК=iК1=iК2=i0/2.

Напряжение на эмиттерах

,

то оба транзистора открыты, и через

каждый протекает ток iК=iК1=iК2=i0/2.

Напряжение на эмиттерах ![]() .

Известно, что в активном режиме ток

коллектора очень сильно зависит от

напряжения Uбэ:

.

Известно, что в активном режиме ток

коллектора очень сильно зависит от

напряжения Uбэ:

.

(3.5)

.

(3.5)

Согласно

этой формуле изменение Uбэ на

величину U =

2,3 т

(60 мВ при Т = 25 °С) приводит к изменению

коллекторного тока на порядок. Поэтому,

если напряжение на входе станет меньше

Е0 на

величину U

≥ 0,06 В,

то напряжение Uбэ1 = Uвх – UЭ тоже

уменьшится, что приведет к резкому

уменьшению тока iК1 (рис.

3.14, б),

а так как суммарный ток транзисторов

задан генератором тока I0 (iк1+

iк2 = I0),

то ток iК2 возрастет,

т. е. произойдет переключение тока в

правое плечо схемы iк2 ≈ I0,

iк1 ≈

0). Транзистор VT1 будет закрыт и на первом

выходе установится напряжение высокого

уровня ![]() ,

транзистор VT2 будет открыт, на втором

выходе установится напряжение низкого

уровня

,

транзистор VT2 будет открыт, на втором

выходе установится напряжение низкого

уровня![]() .

Если напряжение на входе увеличить

относительно величины Е0 на U,

то произойдет переключение тока в левое

плечо схемы (iк1 ≈ I0,

iк2 ≈

0,

.

Если напряжение на входе увеличить

относительно величины Е0 на U,

то произойдет переключение тока в левое

плечо схемы (iк1 ≈ I0,

iк2 ≈

0, ![]() ,

, ![]() ).

Таким образом, для переключения тока I0 из

одного плеча в другое достаточно изменить

входное напряжение на величину 2U

≥ 0,12 В относительно уровня Е0.

).

Таким образом, для переключения тока I0 из

одного плеча в другое достаточно изменить

входное напряжение на величину 2U

≥ 0,12 В относительно уровня Е0.

Схема

базового элемента ЭСЛ отличается от

рассмотренной схемы переключателя тока

тем, что она содержит в левом плече не

один, а несколько транзисторов (VT1,VТ'1,

... и т. д.), включенных параллельно, т. е.

имеет не один, а несколько входов. При

подаче на любой из входов сигнала ![]() происходит

переключение тока в левое плечо, а при

наличии на всех входах сигналов

происходит

переключение тока в левое плечо, а при

наличии на всех входах сигналов ![]() ток

переключается в правое плечо. Следовательно,

при снятии выходного напряжения с левого

плеча схема выполняет операцию ИЛИ–НЕ,

а при снятии сигнала с правого плеча

операцию ИЛИ.

ток

переключается в правое плечо. Следовательно,

при снятии выходного напряжения с левого

плеча схема выполняет операцию ИЛИ–НЕ,

а при снятии сигнала с правого плеча

операцию ИЛИ.

Рис. 3.14

При цепочечном включении логических элементов выходное напряжение предыдущего элемента является входным для последующего. При этом последующий элемент не должен переходить в режим насыщения при подаче на его вход логической единицы. С этой целью к выходам подключают эмиттерные повторители, благодаря которым выходные потенциалы схемы ЭСЛ снижаются на 0,7 В относительно потенциалов коллекторов VT1 и VT2. Поскольку эмиттерные повторители обладают низким выходным сопротивлением, то подключение к выходу схемы внешних нагрузок слабо влияет на работу схемы. Поэтому коэффициент разветвления для элемента ЭСЛ достигает 25.

Принципиальной особенностью микросхем ЭСЛ является питание от источника с заземленным плюсом. Такое включение позволило повысить помехоустойчивость схемы, так как в этом случае коллекторные шины питания делаются большого сечения, и уменьшается их сопротивление. В этом случае на коллекторной шине питания броски тока не создают значительного паразитного падения напряжения, которое воспринимается последующим логическим элементом как помеха. Повышению помехоустойчивости способствует также наличие двух заземляемых выводов: одного непосредственно от логического элемента, другого – от коллекторной шины эмиттерных повторителей.

Основным достоинством схем ЭСЛ является их высокое быстродействие, обусловленное прежде всего работой транзисторов в активном режиме и уменьшением времени перезаряда емкостных составляющих схемы за счет малого логического перепада. В настоящее время разработаны сверхбыстродействующие ЭСЛ-схемы с частотой переключения до 3 ГГц.