- •3.Истинный азимут. Сближение меридианов. От чего оно зависит?

- •4. Магнитный азимут. Магнитное склонение.

- •5. Румбы. Виды румбов. Перевод румбов в азимуты и дирекционные углы.

- •6. Проекция Гаусса-Крюгера деление эллипсоида на 6 и 3 зоны. Зональная система координат. Номер зоны по координатам.

- •7 . Дирекционный угол. Определение. Величина. Преимущества перед азимутом и их связь.

- •8. Абсолютные и относительные высоты. Балтийская система высот. Уровенная поверхность. Высотные отметки.

- •9.Определение дирекционного угла стороны ломаной линии по дирекционному углу предыдущей стороны и углу между сторонами.

- •1 0. Прямая геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке материалов теодолитной съемки

- •1 1. Обратная геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке. Примеры.

- •12. Геодезические опорные сети. Определение. Назначение. Виды опорных сетей. Закрепление пунктов опорных сетей.

- •13. Методы триангуляции.

- •14. Трилатерация

- •15. Полигонометрия

- •16. Средняя квадратическая погрешность ряда измерений. Как ее получают когда истинное значение величины неизвестно.

- •17. Средняя квадратическая погрешность среднего арифметического значения.

- •18. Средняя квадратическая погрешность вероятнейшего значения.

- •19. Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин.

- •20. Почему точность измерений оценивают средней квадратичной погрешностью а не средней арифметической.

- •21. Заложение. Масштаб заложений. Высота сечения рельефа. Уклон. Наклон.

- •22. Топографический план. Масштабы. Виды условных обозначений.

- •23. Топографические карты. Масштабы.

- •24.25.26. Номенклатура топографических карт.

- •27. Планшеты топографических карт.

- •28. Планшеты топографических планов.

- •29. Номенклатура топографических планов.

- •30. Поперечный масштаб.

- •31. Определение прямоугольных координат на топографическом плане, карте. Дирекционный угол направления.

- •32. Определение Высотной отметки точки на топографической карет. Определение крутизны ската.

- •33. Проектирование по топографическому плану трассы с уклоном не более заданного.

- •34. Определение границ водосборной площади на топографическом плане.

- •35. Определение площади участка местности с помощью полярного планиметра.

- •36. Нивелирование. Основные виды нивелирования.

- •37. Геометрическое нивелирование.

- •38. Устройство глухого нивелира. Установка. Назначение основных элементов.

- •39. Основные поверки нивелира.

- •40. Невязка в превышениях нивелирных ходов. Доп. Величина.

- •41. Продольное нивелирование. Виды нивелирных ходов.

- •42. 44.Разбивка пикетажа. Пикетажная книжка. Пример.

- •43. Полевой журнал нивелирования. Контроль.

- •45. Связующие точки трассы. Определение их высоты. Х точки.

- •46. Промежуточные точки.

- •47. Горизонт инструмента. Нивелирные знаки, их условные обозначения.

- •48. Камеральная обработка нивелирования трассы.

- •49. Построение профиля трассы, вычисление красных (проектных) высотных отметок.

- •50. Вычисление главных точек кривой.

- •51. Детальная разбивка кривой.

- •52. Точность технического нивелирования.

- •53. Нивелирование строительных площадок по квадратам. Полевые работы. Черные отметки.

- •54. Нивелирование застроенной строительной площадки. Вычисление высотных отметок.

- •55. Камеральная обработка результатов нивелирования строительной площадки. Графическая интерполяция.

- •56. Назначение теодолитной съемки. Виды теодолитных ходов. Основные этапы.

- •57. Устройство верньерного теодолита. Теория Верньера (нониус).

- •58. Эксцентриситет алидады.

- •59. Устройство оптических теодолитов.

- •60. Поверки теодолитов.

- •61. Измерение длин сторон при прокладке теодолитных ходов. Приборы, инструменты точность измерений. Устройство эклиметра.

- •62. Методы съемки ситуации при теодолитной съемке. Устройство экера.

- •63. Абрис. Правила ведения абриса.

- •6 4. Угловая невязка теодолитных ходов.

- •65. Невязка в периметре теодолитного хода.

- •66. Вычисление координат вершин теодолитного хода.

- •67. Измерение горизонтальных углов методом приемов.

- •68. Измерение горизонтальных углов методом круговых приемов.

- •69. Разграфка координатной сетки. Линейка Дробышева. Нанесение вершин хода на план. Метод диагоналей.

- •70. Нанесение подробностей. Ситуационный план.

32. Определение Высотной отметки точки на топографической карет. Определение крутизны ската.

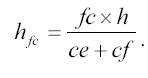

производят следующим образом. Через точку (точка С) проводят линию наиболее близкую к нормали соседних горизонталей. Измеряют отрезоки се и сf . Превышение точки c над точкой е будет:

В этих формулах h -- высота сечения рельефа, берется готовой с планшета, высотную отметку точки С можно определить по одному из выражений.

К![]() рутизна

ската по направлению заложения

определяется двумя показателями –

уклоном и углом наклона по формуле

рутизна

ската по направлению заложения

определяется двумя показателями –

уклоном и углом наклона по формуле

Следовательно, тангенс угла наклона линии к горизонту называется её уклоном. Уклон выражают в тысячных – промиллях (‰) или в процентах (%). Например: i = 0,020 = 20‰ = 2%.

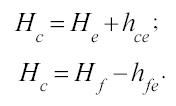

Для графического определения углов наклона по заданному значению заложения d, масштабу М и высоте сечения рельефа h строят график заложений (см. рис. 36).

В![]() доль

прямой линии основания графика намечают

точки, соответствующие значениям углов

наклона. От этих точек перпендикулярно

к основанию графика откладывают в

масштабе карты отрезки, равные

соответствующим заложениям, а именно

доль

прямой линии основания графика намечают

точки, соответствующие значениям углов

наклона. От этих точек перпендикулярно

к основанию графика откладывают в

масштабе карты отрезки, равные

соответствующим заложениям, а именно

Концы этих отрезков соединяют плавной кривой (см. рис. 36).

Заложение линии, угол наклона которой надо определить, снимают с карты при помощи измерителя, а затем, укладывая на графике между основанием и кривой измеренный отрезок, находят соответствующее ему значение угла наклона.

33. Проектирование по топографическому плану трассы с уклоном не более заданного.

Задача построения линии с заданным уклоном решается в проектировании трасс железных, автомобильных и других линейных сооружений. Она заключается в том, что из некоторой точки, обозначенной на карте, необходимо провести линию с заданным уклоном i по заданному направлению. Для этого сначала определяют значение заложения d, соответствующее заданным i и h. Его находят по графику заложения уклонов или вычисляют по формуле

d = h/i .

Далее, установив раствор измерителя равным полученному значению d, ставят одну его ножку в начальную точку K, а другой засекают ближайшую горизонталь и тем намечают точку трассы, из которой в свою очередь засекают следующую горизонталь, и т.д

34. Определение границ водосборной площади на топографическом плане.

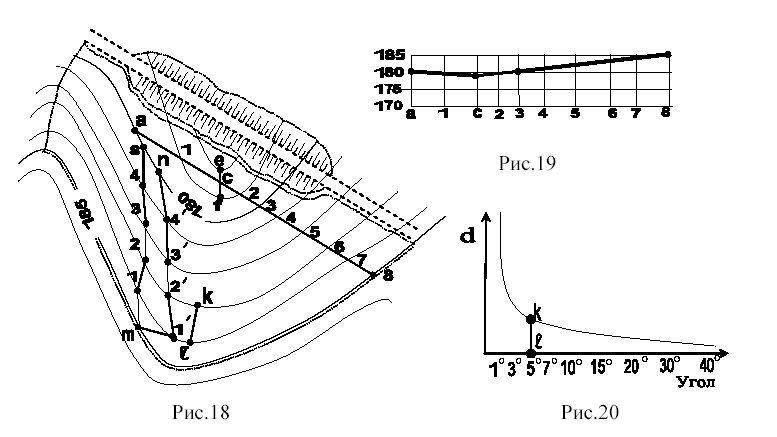

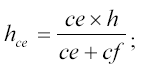

Необходимость в решении этой задачи возникает при проектировании гидротехнических сооружений (плотин, мостов, водосточных труб под полотном транспортных коммуникаций и пр.). На рис.18 изображена находящаяся в стадии проектирования автомобильная дорога, проходящая через лощину. Для определения пропускной способности трубы под дорогой необходимо определить границы водосборной площади или в некотором смысле линию водораздела. Очевидно, что границы водосборной площади, собирающей атмосферные осадки, будут проходить по самой трассе по горизонтали, от которой по обе стороны происходит понижение поверхности земли (этой горизонталью является горизонталь с отметкой 185) и по нормалям горизонталей, проходящих через точки их максимальной кривизны. На рис.18 граница водосборной площади обозначена точечным пунктиром.