- •3.Истинный азимут. Сближение меридианов. От чего оно зависит?

- •4. Магнитный азимут. Магнитное склонение.

- •5. Румбы. Виды румбов. Перевод румбов в азимуты и дирекционные углы.

- •6. Проекция Гаусса-Крюгера деление эллипсоида на 6 и 3 зоны. Зональная система координат. Номер зоны по координатам.

- •7 . Дирекционный угол. Определение. Величина. Преимущества перед азимутом и их связь.

- •8. Абсолютные и относительные высоты. Балтийская система высот. Уровенная поверхность. Высотные отметки.

- •9.Определение дирекционного угла стороны ломаной линии по дирекционному углу предыдущей стороны и углу между сторонами.

- •1 0. Прямая геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке материалов теодолитной съемки

- •1 1. Обратная геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке. Примеры.

- •12. Геодезические опорные сети. Определение. Назначение. Виды опорных сетей. Закрепление пунктов опорных сетей.

- •13. Методы триангуляции.

- •14. Трилатерация

- •15. Полигонометрия

- •16. Средняя квадратическая погрешность ряда измерений. Как ее получают когда истинное значение величины неизвестно.

- •17. Средняя квадратическая погрешность среднего арифметического значения.

- •18. Средняя квадратическая погрешность вероятнейшего значения.

- •19. Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин.

- •20. Почему точность измерений оценивают средней квадратичной погрешностью а не средней арифметической.

- •21. Заложение. Масштаб заложений. Высота сечения рельефа. Уклон. Наклон.

- •22. Топографический план. Масштабы. Виды условных обозначений.

- •23. Топографические карты. Масштабы.

- •24.25.26. Номенклатура топографических карт.

- •27. Планшеты топографических карт.

- •28. Планшеты топографических планов.

- •29. Номенклатура топографических планов.

- •30. Поперечный масштаб.

- •31. Определение прямоугольных координат на топографическом плане, карте. Дирекционный угол направления.

- •32. Определение Высотной отметки точки на топографической карет. Определение крутизны ската.

- •33. Проектирование по топографическому плану трассы с уклоном не более заданного.

- •34. Определение границ водосборной площади на топографическом плане.

- •35. Определение площади участка местности с помощью полярного планиметра.

- •36. Нивелирование. Основные виды нивелирования.

- •37. Геометрическое нивелирование.

- •38. Устройство глухого нивелира. Установка. Назначение основных элементов.

- •39. Основные поверки нивелира.

- •40. Невязка в превышениях нивелирных ходов. Доп. Величина.

- •41. Продольное нивелирование. Виды нивелирных ходов.

- •42. 44.Разбивка пикетажа. Пикетажная книжка. Пример.

- •43. Полевой журнал нивелирования. Контроль.

- •45. Связующие точки трассы. Определение их высоты. Х точки.

- •46. Промежуточные точки.

- •47. Горизонт инструмента. Нивелирные знаки, их условные обозначения.

- •48. Камеральная обработка нивелирования трассы.

- •49. Построение профиля трассы, вычисление красных (проектных) высотных отметок.

- •50. Вычисление главных точек кривой.

- •51. Детальная разбивка кривой.

- •52. Точность технического нивелирования.

- •53. Нивелирование строительных площадок по квадратам. Полевые работы. Черные отметки.

- •54. Нивелирование застроенной строительной площадки. Вычисление высотных отметок.

- •55. Камеральная обработка результатов нивелирования строительной площадки. Графическая интерполяция.

- •56. Назначение теодолитной съемки. Виды теодолитных ходов. Основные этапы.

- •57. Устройство верньерного теодолита. Теория Верньера (нониус).

- •58. Эксцентриситет алидады.

- •59. Устройство оптических теодолитов.

- •60. Поверки теодолитов.

- •61. Измерение длин сторон при прокладке теодолитных ходов. Приборы, инструменты точность измерений. Устройство эклиметра.

- •62. Методы съемки ситуации при теодолитной съемке. Устройство экера.

- •63. Абрис. Правила ведения абриса.

- •6 4. Угловая невязка теодолитных ходов.

- •65. Невязка в периметре теодолитного хода.

- •66. Вычисление координат вершин теодолитного хода.

- •67. Измерение горизонтальных углов методом приемов.

- •68. Измерение горизонтальных углов методом круговых приемов.

- •69. Разграфка координатной сетки. Линейка Дробышева. Нанесение вершин хода на план. Метод диагоналей.

- •70. Нанесение подробностей. Ситуационный план.

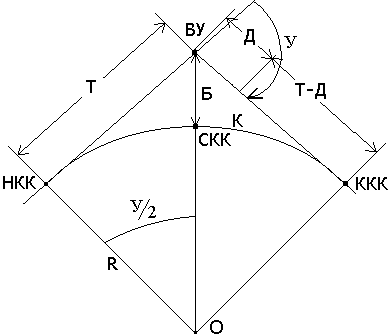

50. Вычисление главных точек кривой.

Г лавными

точками кривой, которые определяют

положение кривой на местности, являются:

вершина угла ВУ; начало круговой кривой

НКК; середина круговой кривой

СКК(Б-биссектриса); конец круговой кривой

ККК.

лавными

точками кривой, которые определяют

положение кривой на местности, являются:

вершина угла ВУ; начало круговой кривой

НКК; середина круговой кривой

СКК(Б-биссектриса); конец круговой кривой

ККК.

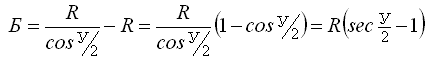

Они находятся в Натуре, вычислив предварительно величины Т и Б.

![]()

В ычислить

пикетажные значения главных точек

кривой – значит узнать на каких пикетах

и плюсовых точках они находятся.

ычислить

пикетажные значения главных точек

кривой – значит узнать на каких пикетах

и плюсовых точках они находятся.

Сначала определяют пикетаж вершины угла поворота ВУ, а затем находят пикетажное значение начала, конца и середины кривой

Д ля

контроля вторично вычисляют пикетажное

значение конца кривой КК = ВУ + Т - Д .

ля

контроля вторично вычисляют пикетажное

значение конца кривой КК = ВУ + Т - Д .

Где Д=2Т-К (домер)

Разбить кривую в главных точках на местности – значит найти положение её главных точек на оси линейного сооружения и закрепить их. Положение начала кривой НКК определяют, отложив вычисленное расстояние от ближайшего пикета.

Середину кривой СКК закрепляют, отложив от ВУ по направлению биссектрисы угла, образованного направлениями трассы, отрезок, равный Б. На следующем, после вершины угла, направлении трассы откладывают величину домера (см. рис. 83), после чего продолжают разбивку пикетажа. При этом в месте отложения домера две точки – начало домера и его конец получают одно и тоже пикетажное наименование, благодаря чему в конце кривой пикетаж совпадает с пикетажем прямой. Положение ККК получают, отложив от конца домера расстояние , в примере оно равно 36.21 м. Найденное положение ККК закрепляют колышком и сторожком.

51. Детальная разбивка кривой.

По трем главным точкам точно построить кривую на местности невозможно, поэтому при строительстве трассы её обозначают рядом дополнительных точек. Данные работы называются детальной разбивкой кривой.

Расстояние между соседними точками на кривой К при детальной разбивке зависит от её радиуса R и характера сооружения, однако чем меньше R кривой, тем меньше значение К. при R > 500 м разбивку производят через промежутки k = 20 м, при 500 > R > 100 м k = 10 м, при R < 100 м k = 5 м.

Из всех существующих способов детальной разбивки, различающихся между собой по виду измерений и условиям использования, рассмотрим два способа.

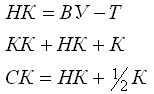

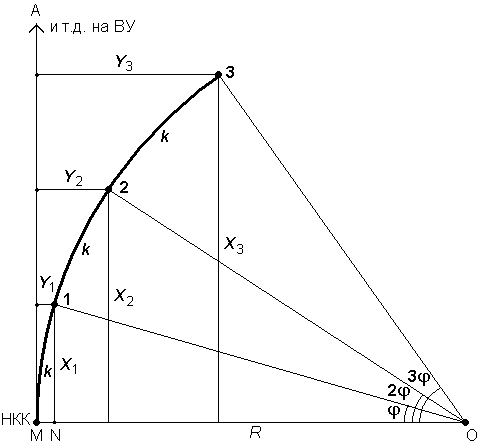

П![]() усть

М – начало кривой радиуса R (рис.85). Примем

тангенс МА за ось абсцисс, а радиус МО

за ось ординат. Положение точки N, кривой

в принятой системе координат определяется

абсциссой X1 и ординатой Y1.

усть

М – начало кривой радиуса R (рис.85). Примем

тангенс МА за ось абсцисс, а радиус МО

за ось ординат. Положение точки N, кривой

в принятой системе координат определяется

абсциссой X1 и ординатой Y1.

Из прямоугольника ON1 находим

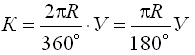

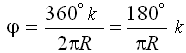

Е сли

условимся производить разбивку через

промежутки с длиной дуги k, то получим:

сли

условимся производить разбивку через

промежутки с длиной дуги k, то получим:

Т![]() огда

для точек 2, 3 и т.д. координаты вычисляют,

подставляя в вышеприведенные формулы

углы 2j, 3j и т.д.

огда

для точек 2, 3 и т.д. координаты вычисляют,

подставляя в вышеприведенные формулы

углы 2j, 3j и т.д.

52. Точность технического нивелирования.

Ходы технического нивелирования прокладываются между двумя исходными реперами в виде одиночных ходов или в виде системы ходов с одной или несколькими узловыми точками.

Случайные И систематические погрешности при нивелировании возникают в следствии недостаточной точности нивелира и реек, неполной юстировки, влияний внешней среды и нарушении методики.

Для уменьшения приборных погрешностей превышения рекомендуется измерять способом из середины по двум сторонам реек на устойчивых предметах. При ограничении расстояния до 100-120 м погрешности измерений не превысят 5мм.

Невязка – определяет точность последовательного нивелирования.