- •3.Истинный азимут. Сближение меридианов. От чего оно зависит?

- •4. Магнитный азимут. Магнитное склонение.

- •5. Румбы. Виды румбов. Перевод румбов в азимуты и дирекционные углы.

- •6. Проекция Гаусса-Крюгера деление эллипсоида на 6 и 3 зоны. Зональная система координат. Номер зоны по координатам.

- •7 . Дирекционный угол. Определение. Величина. Преимущества перед азимутом и их связь.

- •8. Абсолютные и относительные высоты. Балтийская система высот. Уровенная поверхность. Высотные отметки.

- •9.Определение дирекционного угла стороны ломаной линии по дирекционному углу предыдущей стороны и углу между сторонами.

- •1 0. Прямая геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке материалов теодолитной съемки

- •1 1. Обратная геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке. Примеры.

- •12. Геодезические опорные сети. Определение. Назначение. Виды опорных сетей. Закрепление пунктов опорных сетей.

- •13. Методы триангуляции.

- •14. Трилатерация

- •15. Полигонометрия

- •16. Средняя квадратическая погрешность ряда измерений. Как ее получают когда истинное значение величины неизвестно.

- •17. Средняя квадратическая погрешность среднего арифметического значения.

- •18. Средняя квадратическая погрешность вероятнейшего значения.

- •19. Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин.

- •20. Почему точность измерений оценивают средней квадратичной погрешностью а не средней арифметической.

- •21. Заложение. Масштаб заложений. Высота сечения рельефа. Уклон. Наклон.

- •22. Топографический план. Масштабы. Виды условных обозначений.

- •23. Топографические карты. Масштабы.

- •24.25.26. Номенклатура топографических карт.

- •27. Планшеты топографических карт.

- •28. Планшеты топографических планов.

- •29. Номенклатура топографических планов.

- •30. Поперечный масштаб.

- •31. Определение прямоугольных координат на топографическом плане, карте. Дирекционный угол направления.

- •32. Определение Высотной отметки точки на топографической карет. Определение крутизны ската.

- •33. Проектирование по топографическому плану трассы с уклоном не более заданного.

- •34. Определение границ водосборной площади на топографическом плане.

- •35. Определение площади участка местности с помощью полярного планиметра.

- •36. Нивелирование. Основные виды нивелирования.

- •37. Геометрическое нивелирование.

- •38. Устройство глухого нивелира. Установка. Назначение основных элементов.

- •39. Основные поверки нивелира.

- •40. Невязка в превышениях нивелирных ходов. Доп. Величина.

- •41. Продольное нивелирование. Виды нивелирных ходов.

- •42. 44.Разбивка пикетажа. Пикетажная книжка. Пример.

- •43. Полевой журнал нивелирования. Контроль.

- •45. Связующие точки трассы. Определение их высоты. Х точки.

- •46. Промежуточные точки.

- •47. Горизонт инструмента. Нивелирные знаки, их условные обозначения.

- •48. Камеральная обработка нивелирования трассы.

- •49. Построение профиля трассы, вычисление красных (проектных) высотных отметок.

- •50. Вычисление главных точек кривой.

- •51. Детальная разбивка кривой.

- •52. Точность технического нивелирования.

- •53. Нивелирование строительных площадок по квадратам. Полевые работы. Черные отметки.

- •54. Нивелирование застроенной строительной площадки. Вычисление высотных отметок.

- •55. Камеральная обработка результатов нивелирования строительной площадки. Графическая интерполяция.

- •56. Назначение теодолитной съемки. Виды теодолитных ходов. Основные этапы.

- •57. Устройство верньерного теодолита. Теория Верньера (нониус).

- •58. Эксцентриситет алидады.

- •59. Устройство оптических теодолитов.

- •60. Поверки теодолитов.

- •61. Измерение длин сторон при прокладке теодолитных ходов. Приборы, инструменты точность измерений. Устройство эклиметра.

- •62. Методы съемки ситуации при теодолитной съемке. Устройство экера.

- •63. Абрис. Правила ведения абриса.

- •6 4. Угловая невязка теодолитных ходов.

- •65. Невязка в периметре теодолитного хода.

- •66. Вычисление координат вершин теодолитного хода.

- •67. Измерение горизонтальных углов методом приемов.

- •68. Измерение горизонтальных углов методом круговых приемов.

- •69. Разграфка координатной сетки. Линейка Дробышева. Нанесение вершин хода на план. Метод диагоналей.

- •70. Нанесение подробностей. Ситуационный план.

45. Связующие точки трассы. Определение их высоты. Х точки.

С вязующими

точками могут служить пикеты и полюсы

трассы. Временные и

постоянные реперы и марки, находящиеся

в непосредственной близости от трассы,

обязательно должны являться связующими

точками.

вязующими

точками могут служить пикеты и полюсы

трассы. Временные и

постоянные реперы и марки, находящиеся

в непосредственной близости от трассы,

обязательно должны являться связующими

точками.

На пикетах или плюсах выбирают связующие точки с расстоянием между ними до 200-300 м и с превышением, меньшим длины рейки. В связующих точках на колышки устанавливают рейки, а в середине на равных расстояниях от них - нивелир. Наведя трубу на заднюю рейку, берут отсчёт (Зч) по чёрной стороне рейки. Затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчёты по чёрной (Пч) и красной (Пк) сторонам. После этого вновь наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчёт (Зк) по красной её стороне. Превышение вычисляют дважды - по черным и красным сторонам: hч = Зч - Пч;

hк = Зк - Пк. (15.13)

Значения hч и hк не должны различаться более чем на 5 мм. В противном случае отсчёты по рейкам повторяют.

За окончательное значение превышения принимают среднее: h = (hч + hк)/2.

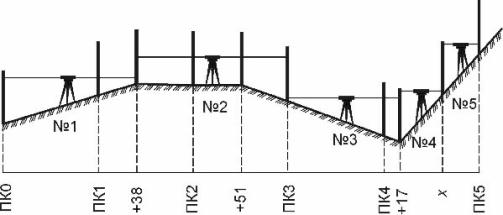

На крутых склонах, где превышение между соседними точками трассы превышает длину рейки, измерить его с одной станции невозможно. На рис. 15.8 это превышение между точками ПК4+17 и ПК5. Такое превышение измеряют по частям, введя дополнительную связующую точку, называемую икс-точкой. Рейку в икс-точке ставят на колышек или переносный башмак. На больших склонах приходится делать несколько икс-точек. Для профиля трассы икс-точки не нужны, поэтому расстояния до них от пикетов не измеряют.

![]() Отметки

связующих точек вычисляют поочерёдно,

прибавляя к отметке задней точки среднее

превышение

Отметки

связующих точек вычисляют поочерёдно,

прибавляя к отметке задней точки среднее

превышение

46. Промежуточные точки.

Затем выполняют нивелирование промежуточных точек - пикетов и плюсов, оказавшихся между связующими (на рис. 15.8 для станции нивелира № 1 связующими точками являются ПК0 и ПК1+38, а промежуточной - ПК1). Задний реечник переносит рейку и ставит её поочерёдно на промежуточные точки, а нивелировщик берёт отсчёты по чёрной её стороне.

Д![]()

![]() ля

тех станций, где взяты отсчёты на

промежуточные точки, вычисляют высоту

горизонта инструмента:

ля

тех станций, где взяты отсчёты на

промежуточные точки, вычисляют высоту

горизонта инструмента:

которую используют для вычисления высот промежуточных точек:

де спр - отсчёт по рейке, установленной на промежуточной точке.

47. Горизонт инструмента. Нивелирные знаки, их условные обозначения.

Горизонт инструмента – высотная отметка визирного луча. Может быть определен как сумма высотной отметки одной из точек и отсчета по черно стороне рейки, установленной на этой точке.

48. Камеральная обработка нивелирования трассы.

Подсчет средних отсчетов точек по рейке. Вычисление ГИ. Определение высотных отметок (ГИ-О). Определение ГИ для 2 станции.

49. Построение профиля трассы, вычисление красных (проектных) высотных отметок.

Исходными данными для составления продольного профиля трассы являются пикетажная книжка, обработанный журнал нивелирования трассы, ведомость прямых и кривых. Продольный профиль составляется на миллиметровой бумаге в карандаше. Горизонтальный масштаб продольного профиля – 1:2000, вертикальный – 1:200.

После нивелирования известны высотные отметки профиля трассы. Их вписываем в графу высотные отметки фактические. Под ней номеруем пикеты трасы, а под ними план трассы. Красные высотные отметки определяются по заданной проектной отметке нулевого пикета, и уклону трассы по формуле: Нк=Нко+d*i

Вычитанием из красных отметок, черных находят рабочие отметки.