- •3.Истинный азимут. Сближение меридианов. От чего оно зависит?

- •4. Магнитный азимут. Магнитное склонение.

- •5. Румбы. Виды румбов. Перевод румбов в азимуты и дирекционные углы.

- •6. Проекция Гаусса-Крюгера деление эллипсоида на 6 и 3 зоны. Зональная система координат. Номер зоны по координатам.

- •7 . Дирекционный угол. Определение. Величина. Преимущества перед азимутом и их связь.

- •8. Абсолютные и относительные высоты. Балтийская система высот. Уровенная поверхность. Высотные отметки.

- •9.Определение дирекционного угла стороны ломаной линии по дирекционному углу предыдущей стороны и углу между сторонами.

- •1 0. Прямая геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке материалов теодолитной съемки

- •1 1. Обратная геодезическая задача. Ее роль в камеральной обработке. Примеры.

- •12. Геодезические опорные сети. Определение. Назначение. Виды опорных сетей. Закрепление пунктов опорных сетей.

- •13. Методы триангуляции.

- •14. Трилатерация

- •15. Полигонометрия

- •16. Средняя квадратическая погрешность ряда измерений. Как ее получают когда истинное значение величины неизвестно.

- •17. Средняя квадратическая погрешность среднего арифметического значения.

- •18. Средняя квадратическая погрешность вероятнейшего значения.

- •19. Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин.

- •20. Почему точность измерений оценивают средней квадратичной погрешностью а не средней арифметической.

- •21. Заложение. Масштаб заложений. Высота сечения рельефа. Уклон. Наклон.

- •22. Топографический план. Масштабы. Виды условных обозначений.

- •23. Топографические карты. Масштабы.

- •24.25.26. Номенклатура топографических карт.

- •27. Планшеты топографических карт.

- •28. Планшеты топографических планов.

- •29. Номенклатура топографических планов.

- •30. Поперечный масштаб.

- •31. Определение прямоугольных координат на топографическом плане, карте. Дирекционный угол направления.

- •32. Определение Высотной отметки точки на топографической карет. Определение крутизны ската.

- •33. Проектирование по топографическому плану трассы с уклоном не более заданного.

- •34. Определение границ водосборной площади на топографическом плане.

- •35. Определение площади участка местности с помощью полярного планиметра.

- •36. Нивелирование. Основные виды нивелирования.

- •37. Геометрическое нивелирование.

- •38. Устройство глухого нивелира. Установка. Назначение основных элементов.

- •39. Основные поверки нивелира.

- •40. Невязка в превышениях нивелирных ходов. Доп. Величина.

- •41. Продольное нивелирование. Виды нивелирных ходов.

- •42. 44.Разбивка пикетажа. Пикетажная книжка. Пример.

- •43. Полевой журнал нивелирования. Контроль.

- •45. Связующие точки трассы. Определение их высоты. Х точки.

- •46. Промежуточные точки.

- •47. Горизонт инструмента. Нивелирные знаки, их условные обозначения.

- •48. Камеральная обработка нивелирования трассы.

- •49. Построение профиля трассы, вычисление красных (проектных) высотных отметок.

- •50. Вычисление главных точек кривой.

- •51. Детальная разбивка кривой.

- •52. Точность технического нивелирования.

- •53. Нивелирование строительных площадок по квадратам. Полевые работы. Черные отметки.

- •54. Нивелирование застроенной строительной площадки. Вычисление высотных отметок.

- •55. Камеральная обработка результатов нивелирования строительной площадки. Графическая интерполяция.

- •56. Назначение теодолитной съемки. Виды теодолитных ходов. Основные этапы.

- •57. Устройство верньерного теодолита. Теория Верньера (нониус).

- •58. Эксцентриситет алидады.

- •59. Устройство оптических теодолитов.

- •60. Поверки теодолитов.

- •61. Измерение длин сторон при прокладке теодолитных ходов. Приборы, инструменты точность измерений. Устройство эклиметра.

- •62. Методы съемки ситуации при теодолитной съемке. Устройство экера.

- •63. Абрис. Правила ведения абриса.

- •6 4. Угловая невязка теодолитных ходов.

- •65. Невязка в периметре теодолитного хода.

- •66. Вычисление координат вершин теодолитного хода.

- •67. Измерение горизонтальных углов методом приемов.

- •68. Измерение горизонтальных углов методом круговых приемов.

- •69. Разграфка координатной сетки. Линейка Дробышева. Нанесение вершин хода на план. Метод диагоналей.

- •70. Нанесение подробностей. Ситуационный план.

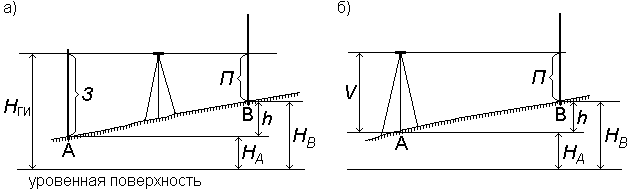

37. Геометрическое нивелирование.

Геометрическое нивелирование – это наиболее распространенный способ определения превышений. Его выполняют с помощью нивелира, задающего горизонтальную линию визирования.

Устройство нивелира достаточно простое. Он имеет две основные части: зрительную трубу и устройство, позволяющее привести визирный луч в горизонтальное положение.

Геометрическое нивелирование можно выполнять по следующей схеме:

При нивелировании из середины нивелир располагают между двумя точками примерно на одинаковых расстояниях (рис.61, а). В точках устанавливают отвесно рейки с сантиметровыми делениями. Их ставят на колышек, вбитый вровень с землей, или на специальный костыль, так как рейка под собственной тяжестью будет давить на землю и отсчет по ней будет меняться. Визирный луч зрительной трубы нивелира последовательно наводят на рейки и берут отсчеты З и П, которые записывают в миллиметрах в журнал нивелирования. Отсчет по рейке производят по средней нити нивелира, т.е. по месту, где проекция средней нити пересекает рейку. Превышение между точками определяют по формуле h = З – П

При нивелировании вперед прибор устанавливают над точкой А (рис. 61, б), измеряют его высоту V и берут отсчет П по рейке в точке В. Превышение определяют вычитанием из высоты прибора V отсчета П. h = V – П.

В![]() ысоту

передней точки В вычисляется по формуле:

ысоту

передней точки В вычисляется по формуле:

Высоту визирного луча на уровенной поверхностью называют горизонтом инструмента HГИ и вычисляют НГИ = НА + З = НА + V.

Место установки нивелира называется станцией. Если для определения превышения между точками А и В достаточно установить прибор один раз, то такой случай называется простым нивелированием.

Если же превышение между точками определяют только после нескольких установок нивелира, такое нивелирование называют сложным или последовательным (h = ∑З – ∑П)

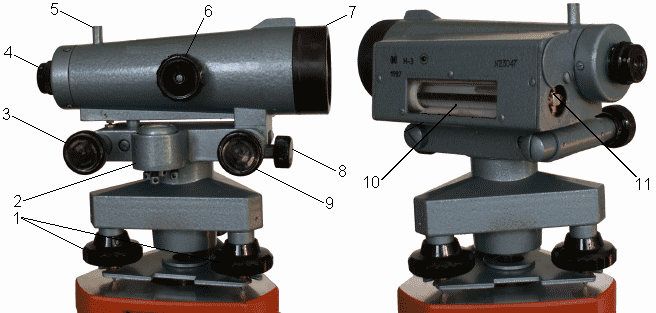

38. Устройство глухого нивелира. Установка. Назначение основных элементов.

Согласно действующим ГОСТам нивелиры изготавливают трех типов: высокоточные – Н-05; точные – Н-3; технические – Н-10.

Точный

нивелир Н-3 с цилиндрическим уровнем

при зрительной трубе: 1 – подъемные

винты; 2 – круглый уровень; 3 – элевационный

винт; 4 – окуляр зрительной трубы с

диоптрийным кольцом; 5 – визир; 6 –

кремальера; 7 – объектив зрительной

трубы; 8 – закрепительный винт; 9 –

наводящий винт; 10 – контактный

цилиндрический уровень; 11 – юстировочные

винты цилиндрического уровня

Точный

нивелир Н-3 с цилиндрическим уровнем

при зрительной трубе: 1 – подъемные

винты; 2 – круглый уровень; 3 – элевационный

винт; 4 – окуляр зрительной трубы с

диоптрийным кольцом; 5 – визир; 6 –

кремальера; 7 – объектив зрительной

трубы; 8 – закрепительный винт; 9 –

наводящий винт; 10 – контактный

цилиндрический уровень; 11 – юстировочные

винты цилиндрического уровня

Для установки нивелира в рабочее положение его закрепляют на штативе становым винтом и вращением сначала двух, а затем третьего подъемных винтов приводят пузырек круглого уровня на середину. Отклонение пузырька от середины допускается в пределах второй окружности. В этом случае диапазон работы элевационного винта позволит установить пузырек цилиндрического уровня в нульпункт и установить визирную ось зрительной трубы в горизонтальное положение при соблюдении главного условия (для нивелира с цилиндрическим уровнем UU1 WW1). Приближенное наведение на нивелирную рейку выполняют с помощью мушки, расположенной сверху зрительной трубы. Более точное наведение осуществляют вращением наводящего винта зрительной трубы, которую перед отсчетом по рейке предварительно устанавливают по глазу (вращением окуляра) и по предмету (вращением кремальеры) для четкого совместного изображения сетки нитей и делений на нивелирной рейке. Перед отсчетом по средней нити тщательно совмещают концы пузырька цилиндрического уровня в поле зрения трубы, медленно вращая элевационный винт.